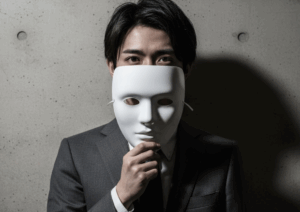

あなたは、自分に対してつい厳しく評価してしまい、なかなか自分を認められないと感じていませんか。

目標を高く設定し、達成するために努力を惜しまない一方で、些細なミスで自分を責めたり、周りの評価が気になったりすることもあるでしょう。

自分に厳しい人は、その性格から仕事で高い成果を出すなどの長所がある一方で、完璧主義な傾向が強く、精神的に疲れるといった短所も抱えがちです。

また、その厳しさが恋愛関係に影響を与えたり、自己肯定感の低さにつながったりすることもあります。

この記事では、自分に厳しい人の特徴やその理由を深掘りし、なぜそうした性格になるのかを心理的な側面から解説します。

そして、その厳しさを乗りこなし、改善していくための具体的な方法や、時には自分に優しくなることの重要性についても詳しくお伝えします。

- 自分に厳しい人の具体的な特徴と心理的背景

- 完璧主義な性格がもたらす長所と短所

- 自分に厳しくなってしまう根本的な理由

- 仕事や恋愛における行動パターン

- 自己肯定感を高め、考え方を改善する方法

- 厳しすぎて疲れる前にできる具体的な対処法

- 自分らしさを活かしながら楽に生きるためのヒント

目次

自分に厳しい人の心理的な特徴と背景

- 完璧主義という性格の傾向

- 自分に厳しくなってしまう理由

- 自己肯定感が低いことの短所

- 目標達成しやすいという長所

- 仕事や恋愛における特徴

完璧主義という性格の傾向

自分に厳しい人の根底には、完璧主義という性格の傾向が強く影響していることが少なくありません。

何事も完璧にこなさなければならないという強い思い込みがあり、自分の設定した高い基準に達しないと満足できないのです。

この完璧主義は、物事の質を高める原動力になる一方で、自分自身を追い詰める原因にもなります。

例えば、資料作成においては、誤字脱字がないのはもちろんのこと、フォントのサイズや配置、グラフの色使いといった細部にまで徹底的にこだわります。

他の人が「これで十分」と感じるレベルでも、自分の中の基準をクリアするまで何度も修正を繰り返すでしょう。

この姿勢は、質の高いアウトプットを生み出すことにつながりますが、同時に膨大な時間とエネルギーを消費してしまいます。

また、完璧主義な人は「100点でなければ0点と同じ」という思考に陥りがちです。

これは「全か無か思考」とも呼ばれ、99点の出来栄えであっても、残りの1点の不備にばかり目がいき、全体を失敗だと捉えてしまう心理状態を指します。

この思考パターンは、達成感を得にくくさせ、常に何かが足りないという焦燥感を生み出します。

結果として、自分のがんばりを正当に評価できず、さらに自分に厳しくなっていくという悪循環に陥るのです。

さらに、この完璧主義は他者への評価にも影響を及ぼすことがあります。

自分自身に高い基準を課しているため、無意識のうちに他人にも同じレベルを求めてしまうことがあるかもしれません。

もちろん、それを直接口に出して相手を責めることは少ないかもしれませんが、心の中では相手の仕事のやり方や成果に対して、もどかしさや不満を感じてしまうことがあるようです。

このように、完璧主義という性格は、自分に厳しい人の行動や思考のベースとなっており、その人の長所と短所の両方を形成する重要な要素と言えるでしょう。

自分に厳しくなってしまう理由

自分に厳しい性格が形成される背景には、単一の理由ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。

その根本的な理由を理解することは、自分自身を受け入れ、改善への第一歩を踏み出すために非常に重要です。

主な理由としては、過去の経験、育った環境、そして社会的なプレッシャーなどが挙げられます。

まず、幼少期の経験や家庭環境は、価値観の形成に大きな影響を与えます。

例えば、親から「もっと頑張りなさい」「できて当たり前」といった条件付きの愛情を受けて育った場合、「良い結果を出さなければ自分には価値がない」という信念を無意識に抱くようになることがあります。

テストで高得点を取った時だけ褒められ、少しでも失敗すると叱責されるような環境では、常に他者の期待に応えなければならないというプレッシャーを感じ続けることになるでしょう。

これが、大人になってからも自分を厳しく律する行動につながっていくのです。

また、過去の大きな失敗体験も、自分に厳しくなる一因となり得ます。

例えば、大事なプレゼンテーションでミスをしてプロジェクトに影響を与えてしまったり、人間関係で深刻なトラブルを経験したりすると、「二度と同じ過ちを繰り返してはならない」という強い強迫観念が生まれることがあります。

その結果、自分を過度に監視し、少しの気の緩みも許さない厳しい姿勢を取るようになるのです。

これは一種の防衛機制とも言えますが、行き過ぎると自分自身を不必要に苦しめることになります。

さらに、現代社会における競争の激化や、SNSなどを通じて他人の成功が可視化されやすい環境も、自分への厳しさに拍車をかける要因と考えられます。

同僚の昇進や友人の充実した私生活を目の当たりにすると、「自分はまだまだ足りない」「もっと努力しなければ」という焦りを感じやすくなります。

他者との比較から生まれる劣等感が、自分を追い立てる原動力となり、結果的に自分への要求水準を非現実的な高さまで引き上げてしまうことがあるわけです。

これらの理由から、自分に厳しい人は、常に自分を律し、高い目標を掲げ続けることで、ようやく心の安定を保とうとしているのかもしれません。

自己肯定感が低いことの短所

自分に厳しいことは、自己肯定感の低さと密接に関連しており、これが多くの短所を生み出す原因となります。

自己肯定感とは、ありのままの自分を肯定し、価値ある存在として受け入れる感覚のことです。

この感覚が低いと、自分の価値を外部の評価や成果に依存しやすくなり、精神的な安定を欠いてしまいます。

まず、最大の短所として挙げられるのが、精神的な疲弊です。

自己肯定感が低い人は、自分の欠点やミスばかりに焦点を当ててしまい、常に自分を責め続けます。

「なぜ自分はこんなこともできないんだ」「もっとうまくやれたはずだ」といった内省的な批判が頭の中を駆け巡り、心が休まる時がありません。

このような状態が続くと、慢性的なストレスや不安感につながり、ひどい場合には燃え尽き症候群やうつ病などの精神的な不調を引き起こすリスクも高まります。

次に、新しいことへの挑戦をためらうようになるという短所もあります。

失敗を極度に恐れるため、「もしうまくいかなかったら、自分の価値がさらに下がってしまう」と考え、リスクを避ける傾向が強くなるのです。

挑戦しなければ失敗することはありませんが、同時に成功する機会や成長のチャンスも失ってしまいます。

結果として、自分の可能性を狭め、キャリアや人生において停滞感を感じることになるかもしれません。

また、人間関係においても問題が生じやすくなります。

自己肯定感が低いと、他人の言動をネガティブに受け取りやすくなります。

例えば、褒め言葉を素直に受け取れず、「お世辞ではないか」「何か裏があるのでは」と疑ってしまったり、少しの批判にも過剰に傷ついてしまったりします。

自分自身が自分を認めていないため、他人が自分を肯定的に評価してくれるとは信じられないのです。

これは、他者との間に壁を作り、健全な信頼関係を築く上での障害となるでしょう。

さらに、自分の意見を主張するのが苦手という側面もあります。

「自分の考えは間違っているかもしれない」「こんなことを言ったら笑われるかもしれない」という不安から、会議の場などで発言をためらったり、他人の意見に安易に同調してしまったりします。

これにより、自分の本当の気持ちや能力を発揮できず、不満やストレスを内に溜め込むことになってしまいます。

目標達成しやすいという長所

自分に厳しいという性格は、多くの精神的な負担を伴う一方で、目標達成という観点からは非常に強力な長所となり得ます。

そのストイックな姿勢と高い基準が、他の人には真似できないような成果を生み出す原動力になるのです。

まず、自分に厳しい人は、非常に高い目標を設定する傾向があります。

現状に満足することなく、常に「もっと上」を目指し続けるため、自然と挑戦的なゴールを掲げることになります。

この高い目標設定が、自己の成長を促し、潜在能力を最大限に引き出すきっかけとなるのです。

例えば、仕事においては、単に与えられた業務をこなすだけでなく、「どうすればもっと効率的にできるか」「付加価値を生み出せるか」を常に考え、行動に移します。

この探求心と向上心が、結果的に大きなプロジェクトの成功やキャリアアップにつながることは少なくありません。

また、目標達成に向けた徹底した自己管理能力も、大きな強みです。

一度決めたことは、途中で投げ出さずに最後までやり遂げる強い意志を持っています。

目標達成の過程で困難や障害に直面しても、それを乗り越えるための努力を惜しみません。

例えば、資格取得を目指す際には、詳細な学習計画を立て、日々の進捗を厳しくチェックします。

誘惑に負けそうになっても自分を律し、目標達成のために必要な行動を優先できるため、合格という結果を手にしやすいでしょう。

責任感の強さも、目標達成を後押しする重要な要素です。

自分に厳しい人は、自分だけでなく、他者や組織に対する責任感も人一倍強い傾向があります。

任された仕事は完璧にこなしたいという思いが強く、その責任感が質の高いアウトプットにつながります。

周囲からは「あの人に任せておけば安心だ」という厚い信頼を得ることができ、より重要な役割を任される機会も増えていくでしょう。

この信頼が、さらなるモチベーションとなり、より高い目標の達成へとつながる好循環を生み出すこともあります。

ただし、この長所は、自分を追い込みすぎるという短所と表裏一体であることも忘れてはなりません。

目標達成の過程で心身をすり減らしてしまっては、元も子もありません。

目標達成能力という長所を最大限に活かすためには、適度な休息を取り入れ、自分のがんばりを認めてあげる視点を持つことが不可欠です。

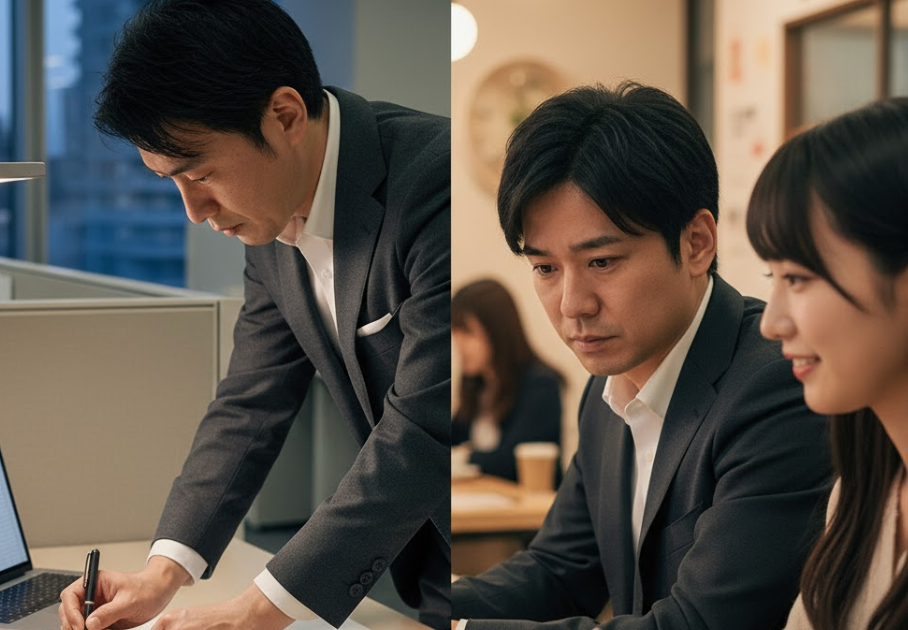

仕事や恋愛における特徴

自分に厳しいという性格は、公私にわたってその人の行動パターンに大きな影響を与えます。

特に、多くの時間を費やす仕事や、深い人間関係が求められる恋愛の場面では、その特徴が顕著に現れる傾向があります。

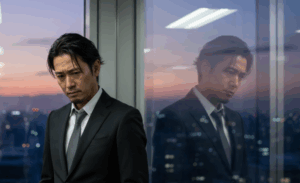

仕事における特徴

仕事の場面では、自分に厳しい人はしばしば「デキる人」として高く評価されます。

責任感が強く、基準が高いため、任された仕事は質の高いレベルで仕上げようと努力します。

納期を厳守し、細部にまで気を配るため、上司や同僚からの信頼は厚いでしょう。

また、現状に満足せず、常に改善点を探し続けるため、業務改善や新しい企画の立案など、主体的に行動することができます。

しかし、その一方で、いくつかの課題も抱えがちです。

まず、一人で仕事を抱え込んでしまう傾向があります。

他人に任せるよりも自分でやった方が早い、あるいは他人の仕事のクオリティが信用できないと感じてしまい、結果的に過剰な業務量を背負ってしまうのです。

これにより、長時間労働や燃え尽きの原因となることもあります。

また、他人にも自分と同じレベルを無意識に求めてしまうため、チームで仕事をする際に、同僚や部下に対して厳しい評価を下したり、過度な要求をしたりすることがあります。

これが、人間関係の軋轢を生む可能性も否定できません。

恋愛における特徴

恋愛の場面では、自分に厳しい人は真面目で一途なパートナーとなることが多いです。

相手に対して誠実に向き合い、関係をより良くするために努力を惜しみません。

記念日を大切にしたり、相手の喜びそうなことを計画したりと、献身的に尽くすタイプと言えるでしょう。

しかし、ここでも自分への厳しさが裏目に出ることがあります。

自己肯定感の低さから、相手の愛情を素直に信じられないことがあります。

「本当に私なんかでいいのだろうか」「いつか嫌われてしまうのではないか」といった不安を常に抱え、相手のささいな言動に一喜一憂してしまいます。

この不安が、相手の行動を束縛したり、愛情を過剰に確認しようとしたりする行動につながることもあるでしょう。

また、相手にも完璧さを求めてしまう傾向があります。

自分自身が常に努力しているため、相手の欠点やだらしない部分が許せなくなり、つい批判的な言葉を口にしてしまうのです。

「もっとこうしてほしい」「なぜできないの」といった要求は、相手にとっては大きなプレッシャーとなり、二人の関係に亀裂を入れる原因にもなりかねません。

仕事でも恋愛でも、自分に厳しい人の根底にあるのは「かくあるべき」という強い理想です。

その理想を追求する姿勢が長所となる一方で、現実とのギャップに苦しみ、自分や相手を追い詰めてしまうという特徴が見られます。

自分に厳しい人が少し楽になるための改善策

- 時には自分に優しくすることも必要

- 厳しすぎて疲れる前の対処法

- 考え方を変える改善トレーニング

- 周囲との上手な付き合い方

- 自分に厳しい人が自分らしく生きるために

時には自分に優しくすることも必要

自分に厳しい人が楽に生きるための第一歩は、「時には自分に優しくすることも必要だ」と認識し、それを許可することです。

これは、決して自分を甘やかすことや、努力を放棄することではありません。

むしろ、持続的に力を発揮し、心身の健康を保つために不可欠なセルフケアの一環です。

常に自分を追い立て、鞭を打ち続けていては、いずれエネルギーが枯渇してしまいます。

自分に優しくするとは、具体的にどのようなことでしょうか。

まずは、自分の感情を否定せずに受け入れることから始めてみましょう。

失敗して落ち込んだ時、「こんなことで落ち込むなんて弱い」と自分を責めるのではなく、「失敗したのだから落ち込むのは当然だ」「今は悲しんでいいんだ」と、その感情をありのままに認めてあげることが大切です。

感情に良いも悪いもありません。

どんな感情も、あなたの一部なのです。

次に、自分を褒める習慣をつけることも効果的です。

自分に厳しい人は、できたことよりもできなかったことに目を向けがちです。

意識して、自分の小さな成功や努力を褒めてみましょう。

「今日は朝早く起きられた」「難しい仕事を一つ片付けた」「人に親切にできた」など、どんな些細なことでも構いません。

一日一善ならぬ「一日一褒め」を実践し、それを記録するのも良い方法です。

自分の頑張りを可視化することで、少しずつ自己評価が変化していくでしょう。

また、物理的に自分を労わる時間を作ることも重要です。

美味しいものを食べる、ゆっくりお風呂に入る、好きな音楽を聴く、趣味に没頭するなど、自分が心からリラックスできる活動を意図的にスケジュールに組み込んでください。

「忙しいから」「やるべきことがあるから」と後回しにするのではなく、自分をケアすることを最優先事項の一つとして捉えるのです。

これは、車にガソリンを補給するのと同じです。

走り続けるためには、適切な休息とメンテナンスが必要不可欠です。

自分に優しくすることに罪悪感を感じる必要は全くありません。

むしろ、自分を大切にできる人こそ、他者にも本当の意味で優しくなれるのです。

自分自身を、苦楽を共にしてきた一番の親友だと考えてみてください。

親友が疲れていたら、あなたは「もっと頑張れ」と励ますでしょうか。

きっと、「少し休んだら?」と優しい言葉をかけるはずです。

その優しさを、自分自身にも向けてあげましょう。

厳しすぎて疲れる前の対処法

自分への厳しさが度を越すと、心身ともに疲れ果ててしまいます。

そうなる前に、日々の生活の中で実践できる具体的な対処法を知っておくことが、自分を守るために非常に重要です。

予防的なアプローチを取り入れることで、ストレスの蓄積を防ぎ、心の平穏を保つことができます。

まず、自分の限界を認識し、完璧を目指さないことを意識しましょう。

「80点で合格」というルールを自分の中に作ってみてください。

常に100点を目指していると、残りの20点を埋めるために膨大なエネルギーを消耗してしまいます。

多くの場合、80点のクオリティでも十分に通用しますし、それで生まれた余力や時間を他の重要なことに使う方が、全体として良い結果につながることもあります。

すべての物事に全力投球するのではなく、優先順位をつけ、力を入れるべきところと抜くべきところを見極める「良い意味での手抜き」を覚えることが大切です。

次に、定期的な休息とリフレッシュを義務化することです。

自分に厳しい人は、休むことに対して罪悪感を抱きがちですが、休息はパフォーマンスを維持・向上させるための重要な「仕事」の一部だと考え方を変えてみましょう。

スマートフォンの充電が切れたら動かなくなるように、人間の心と体にも充電が必要です。

週末に一日、完全に仕事や自己研鑽から離れる日を作ったり、毎日寝る前に15分間、瞑想やストレッチなどリラックスできる時間を持ったりすることを習慣にしてみてください。

物理的に環境を変えることも有効な対処法です。

煮詰まったと感じたら、一度その場を離れて散歩に出かける、カフェで気分転換するなど、意識的にオンとオフの切り替えを行いましょう。

同じ場所で長時間考え続けても、ネガティブな思考がループするだけです。

体を動かしたり、五感を刺激したりすることで、思考の切り替えがスムーズになります。

さらに、信頼できる人に話をすることも、精神的な負担を軽減する上で非常に効果的です。

友人や家族、パートナーなどに、自分の悩みやプレッシャーを打ち明けてみましょう。

「自分だけがこんなに苦しいわけではないんだ」と気づくだけでも、心は軽くなります。

また、他者の客観的な視点から「十分に頑張っているよ」「少し休みが必要なんじゃない?」といった言葉をかけてもらうことで、自分を追い詰めていた思考から解放されるきっかけになるかもしれません。

これらの対処法は、疲れ果ててしまう前の予防策です。

自分の心と体のサインに敏感になり、「少し疲れているな」と感じたら、早めに対処することを心がけましょう。

考え方を変える改善トレーニング

自分への厳しさは、長年かけて形成された思考の癖に基づいています。

したがって、根本的な改善のためには、この思考パターンそのものに働きかけるトレーニングが有効です。

ここでは、日常生活で実践できる認知行動療法に基づいたトレーニングをいくつか紹介します。

1. リフレーミング

リフレーミングとは、物事の捉え方(フレーム)を変えることで、ネガティブな感情をポジティブなものに転換するテクニックです。

失敗した時や自分を責めそうになった時に、その出来事の別の側面を探す練習をします。

例えば、「プレゼンで質問にうまく答えられなかった」という出来事に対して、「準備不足でダメだ」と考える代わりに、「次回への良い課題が見つかった」「あの質問のおかげで自分の理解が浅い部分に気づけた」と捉え直してみます。

また、「自分は頑固で融通が利かない」という自己評価も、「自分は意志が強く、信念を持っている」とリフレーミングすることができます。

短所と長所は表裏一体であると理解し、物事を多角的に見る癖をつけることがポイントです。

2. 事実と解釈を切り分ける

自分に厳しい人は、起きた「事実」にネガティブな「解釈」を上乗せして、自分を苦しめていることがよくあります。

例えば、「上司に挨拶をしたが、返事がなかった」という「事実」があったとします。

これに対して、「私は嫌われているに違いない」「何か気に障ることをしただろうか」と考えるのは、あくまで自分の「解釈」です。

事実は、上司が考え事をしていて聞こえなかったのかもしれないし、単に機嫌が悪かっただけかもしれません。

何かネガティブな思考が浮かんだら、「それは事実か?それとも自分の解釈か?」と自問自答する習慣をつけましょう。

事実と解釈を切り離して考えることで、不必要な不安や自己批判を減らすことができます。

3. セルフコンパッション

セルフコンパッションとは、「自分への思いやり」のことです。

親しい友人が困難な状況にある時にかけるような、温かく思いやりのある言葉を自分自身にもかける練習をします。

ミスをして落ち込んでいる時には、「誰にでも間違いはあるよ」「この経験が次に活かせるさ」と心の中で自分に語りかけます。

これは、自分を甘やかすのとは異なります。

自分を思いやることで、失敗から立ち直るレジリエンス(回復力)を高め、再び前向きな挑戦をするためのエネルギーを育むことが目的です。

これらのトレーニングは、一朝一夕に効果が出るものではありません。

しかし、自転車の乗り方を覚えるように、毎日少しずつ意識して繰り返すことで、思考の癖は徐々に変わっていきます。

考え方が変われば、感情や行動も自然と変わり、生きづらさが和らいでいくのを実感できるでしょう。

周囲との上手な付き合い方

自分に厳しいという性格は、自分自身だけでなく、周囲の人間関係にも影響を及ぼすことがあります。

他者と円滑な関係を築き、不要な摩擦を避けるためには、自分の特性を理解した上で、上手な付き合い方を身につけることが大切です。

まず、自分の基準を他人に押し付けないことを強く意識しましょう。

自分に厳しい人は、高い理想や完璧な基準を持っていますが、それはあくまで「自分の」基準です。

人にはそれぞれ、異なる価値観や能力、ペースがあります。

同僚や部下の仕事ぶりに対して、「もっとこうすればいいのに」「なぜこれくらいできないのか」と感じたとしても、それを直接的な批判として口にするのは避けるべきです。

相手をコントロールしようとするのではなく、相手のやり方を尊重する姿勢が重要です。

もし改善を促したいのであれば、「こうしてみたらどうかな?」といった提案型のコミュニケーションを心がけると、相手も受け入れやすくなります。

次に、他人からの褒め言葉や感謝を素直に受け取る練習をすることです。

自分に厳しい人は、褒められても「いえ、そんなことはありません」「まだまだです」と謙遜しすぎたり、素直に喜べなかったりする傾向があります。

しかし、これは相手の好意を拒絶しているようにも見え、関係性に距離を作ってしまう可能性があります。

褒められたら、まずは「ありがとうございます」と笑顔で受け止めてみましょう。

心の中ではまだ完全に納得できていなくても、言葉に出して感謝を伝えることで、相手との間にポジティブなコミュニケーションが生まれます。

これを繰り返すうちに、他者からの肯定的な評価を少しずつ受け入れられるようになっていくでしょう。

また、時には自分の弱さや苦手なことを見せることも、人間関係を円滑にする上で有効です。

常に完璧でなければならないという鎧を脱ぎ、「実はこれが苦手で困っているんだ」「手伝ってもらえないかな?」と助けを求めることで、相手はあなたに親近感を抱きやすくなります。

人は、完璧な人よりも、少し隙のある人に対して心を開きやすいものです。

助けを求めることは、自分の弱さを認める勇気であると同時に、相手を信頼している証でもあります。

これにより、お互いに支え合う協力的な関係を築くことができるでしょう。

最後に、自分と他人を比較するのをやめる意識を持つことが不可欠です。

SNSなどで他人の成功や活躍を目にしても、それはその人の人生の一部分を切り取ったものに過ぎません。

他人の物差しで自分の価値を測るのではなく、過去の自分と比べてどれだけ成長できたかという「自分自身の物差し」を大切にしましょう。

自分に厳しい人が自分らしく生きるために

自分に厳しいという性格は、決してなくすべき欠点ではありません。

それは、あなたを成長させ、高い成果へと導いてくれる強力な個性であり、才能の一部です。

大切なのは、その厳しさを捨てることではなく、うまく手なずけ、自分らしい生き方を見つけることです。

そのためには、まず「完璧な自分」を目指すのではなく、「バランスの取れた自分」を目指すという視点の転換が必要です。

自分への厳しさというアクセルを踏み込む一方で、自分を労わる優しさというブレーキも上手に使えるようになることが目標です。

仕事で全力を尽くした日には、夜は好きなことをして思い切りリラックスする。

高い目標に向かって努力する中でも、小さな達成を一つひとつ喜び、自分を褒めてあげる。

このように、オンとオフ、厳しさと優しさのバランスを意識的に取ることで、持続可能な努力が可能になります。

また、自分の価値観を再確認することも重要です。

あなたが本当に大切にしたいことは何でしょうか。

世間体や他人の評価、あるいは「こうあるべき」という固定観念に縛られてはいないでしょうか。

自分が心から情熱を注げること、楽しいと感じること、安らぎを得られることは何かをじっくりと考えてみましょう。

自分の価値観の軸が明確になれば、他人の評価に一喜一憂することなく、自分のペースで人生を歩むことができます。

自分への厳しさは、その大切な価値観を実現するためのツールとして活用すれば良いのです。

自分に厳しい人は、物事を深く考える力や、粘り強く努力する力を持っています。

その素晴らしい能力を、自分を責めるためではなく、自分や周りの人を幸せにするために使っていくことを意識してください。

例えば、その探求心を使って新しい趣味を極めてみたり、その責任感の強さを活かしてボランティア活動に参加してみたりするのも良いかもしれません。

自分らしさを活かせる場所を見つけることで、自己肯定感は自然と高まっていきます。

最後に、覚えておいてほしいのは、あなたは今のままで十分に価値があるということです。

何かを達成したから価値があるのではなく、存在するだけで価値があるのです。

自分に厳しいという特性も、そんなあなたの魅力的な個性の一つに過ぎません。

その特性と上手に付き合いながら、自分だけの幸せな人生を築いていってください。

- 自分に厳しい人は完璧主義の傾向が強い

- 高い基準を設定し細部までこだわる

- 長所として目標達成能力が高いことが挙げられる

- 短所として精神的に疲れやすく自己肯定感が低い

- 過去の経験や育った環境が性格形成の理由になる

- 仕事では高く評価されるが一人で抱え込みがち

- 恋愛では誠実だが相手にも完璧を求めやすい

- 改善の第一歩は自分に優しくすることを許可すること

- 80点を目指すなど完璧主義を緩めることが有効

- 定期的な休息は自分を守るための重要な対処法

- リフレーミングで物事の捉え方を変えるトレーニングが効果的

- 自分の基準を他人に押し付けないことが人間関係の鍵

- 褒め言葉は「ありがとう」と素直に受け取る練習をする

- 厳しさと優しさのバランスを取ることが自分らしく生きるコツ

- 自分に厳しい性格は長所として活かすことができる