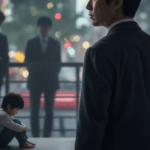

初対面なのに、なぜか「この人とは合わないかもしれない」と感じた経験はありませんか。

言葉を交わす前から、なんとなく感じる違和感や、会話をしてもどうにも話が噛み合わない感覚。

多くの人が経験するこの「合わない人がすぐわかる」という直感は、決して気のせいではありません。

この記事では、その感覚の正体や理由を深掘りし、あなたが人間関係で無駄なストレスを抱え込まないためのヒントを探ります。

職場やプライベートでの人間関係において、私たちは様々な特徴を持つ人々と出会います。

その中で感じる波長の違いや、時にはスピリチュアルなサインとも言えるエネルギーの不一致は、私たちの心に大きな影響を与えることがあるでしょう。

合わない人とのコミュニケーションは、知らず知らずのうちに心を疲れさせ、ストレスの原因となります。

だからこそ、そのサインを正しく見分け、適切な対処法を知っておくことが非常に重要です。

本記事では、合わない人がすぐわかる時の具体的な特徴や見分け方をはじめ、価値観の違いや会話の中に隠されたサインを解き明かしていきます。

さらに、そうした相手との上手な距離の置き方や、どうしても関わらなければならない職場での具体的な対処法についても詳しく解説します。

あなたの直感を信じ、自分らしい穏やかな人間関係を築くための一歩を、ここから踏み出してみませんか。

- 合わない人がすぐわかる直感の正体と科学的根拠

- 会話や態度に現れる合わない人の具体的な特徴

- エネルギーや波長といったスピリチュアルなサイン

- 職場での合わない人との上手な距離の置き方

- ストレスを溜めずに自分を守るための対処法

- 価値観の違いが人間関係に与える影響

- 無理せず心地よい人間関係を築くためのヒント

目次

合わない人がすぐわかる直感的なサインとその特徴

- なんとなく感じる違和感と直感の正体

- 会話が噛み合わない人の見分け方

- 価値観の違いが根本的な原因に

- 一緒にいると疲れる波長とは

- ストレスを感じやすい人間関係のサイン

私たちは日常生活の中で、初対面の人やまだよく知らない相手に対して、理屈ではなく感覚的に「合う・合わない」を判断していることがあります。

この不思議な感覚は、多くの人が経験するものであり、決して偶然や気のせいではありません。

合わない人がすぐわかるというこの直感は、実は私たちの脳が相手の些細な情報や非言語的なサインを瞬時に処理した結果なのです。

この章では、その直感的なサインの正体と、合わない人に共通して見られる具体的な特徴について、多角的な視点から深く掘り下げて解説していきます。

言葉にはならない違和感の正体から、会話の中に潜む不協和音、そして目には見えないエネルギーや波長の違いまで、あなたが感じている感覚の輪郭を明らかにしていきましょう。

なんとなく感じる違和感と直感の正体

初対面の相手に対して「なんとなく苦手だ」とか「理由はわからないけれど、しっくりこない」と感じる違和感。

これこそが、合わない人がすぐわかる最も初期のサインと言えるでしょう。

この直感の正体は、私たちの潜在意識が相手の表情、声のトーン、仕草、視線といった非言語的コミュニケーションの情報を瞬時に分析し、過去の経験や記憶と照合した結果生じるアラートのようなものです。

例えば、相手が笑顔で話していても、目が笑っていなかったり、声のトーンが僅かに硬かったりすると、私たちの脳は「言葉と感情が一致していない」という矛盾を敏感に察知します。

この無意識のプロセスは、生存本能に根ざした危険察知能力の一部とも考えられており、自分にとって害になる可能性のある人物を遠ざけようとする自己防衛機能が働いている状態だと言えるかもしれません。

したがって、理由なく抱くネガティブな第一印象は、無視すべきではない重要な情報なのです。

その違和感は、あなた自身を守るための内なる声からのメッセージなのかもしれません。

直感が告げる非言語的サイン

私たちのコミュニケーションは、話す内容である言語情報よりも、表情や態度といった非言語情報の方がはるかに大きな影響力を持つと言われています。

心理学者のメラビアンが提唱した法則によれば、感情を伝えるコミュニケーションにおいて、言語情報が7%、聴覚情報(声のトーンや大きさ)が38%、視覚情報(表情や仕草)が55%の割合を占めるとされています。

つまり、合わないと感じる時、私たちは相手の言葉そのものよりも、言葉以外の部分から圧倒的に多くの情報を受け取っているのです。

例えば、以下のようなサインを無意識に感じ取っている可能性があります。

- 視線が合わない、あるいは逆に凝視してくる

- 腕を組む、足を組むなど、防御的な姿勢を取っている

- 作り笑いや不自然な表情が多い

- 声のトーンが単調で感情がこもっていない

- 物理的な距離が不自然に近い、または遠い

これらのサインは、相手が心を開いていない、警戒している、あるいはあなたに対して何らかのネガティブな感情を抱いている可能性を示唆しています。

あなたの直感は、こうした微細なサインを統合的に判断し、「この人とは安全な関係を築けないかもしれない」という結論を導き出しているのです。

会話が噛み合わない人の見分け方

合わない人との間では、会話そのものに特徴的なサインが現れることがよくあります。

話していると疲れる、盛り上がらない、あるいは話がかみ合わずに空回りするような感覚を覚えるなら、それは相性が良くない証拠かもしれません。

会話が噛み合わない人の見分け方として、いくつかの具体的なポイントを挙げることができます。

まず最もわかりやすいのが、会話のキャッチボールが成立しないケースです。

こちらが質問をしても、相手が自分の話にすり替えたり、一言で返してきて会話を広げようとしなかったりする場合、相手はあなたとのコミュニケーションに関心がない可能性があります。

また、相手の話す内容やユーモアのセンスが自分と根本的に異なると感じることも、合わないサインの一つです。

例えば、相手が人を貶めるような冗談を面白いと感じる一方で、あなたはそれに不快感を覚えるといった状況は、倫理観や感受性の違いを示しています。

このような会話の中での小さなズレの積み重ねが、「この人とは合わない」という確信に繋がっていくのです。

さらに、会話のテンポやリズムが合わないことも重要な指標となります。

自分がじっくり考えて話したいタイプなのに、相手が矢継ぎ早に話題を変えてきたり、逆に自分が話したい時に相手が黙り込んでしまったりすると、コミュニケーションはスムーズに進みません。

こうした会話の不一致は、単なる性格の違いだけでなく、相手への配慮や共感性の欠如が原因であることも考えられます。

自分が一方的にエネルギーを消耗していると感じる会話は、健全な人間関係とは言えないでしょう。

価値観の違いが根本的な原因に

人間関係における「合う・合わない」の根源をたどっていくと、多くの場合、その人の持つ「価値観」の違いに行き着きます。

価値観とは、何に重きを置き、何を大切にし、何を正しいと信じるかという、その人の生き方の根幹をなす判断基準のことです。

この価値観が大きく異なると、たとえ表面的な会話が弾んだとしても、深い部分での理解や共感は難しくなります。

例えば、仕事に対する価値観が違う場合を考えてみましょう。

あなたは「仕事は自己実現の手段であり、社会貢献を通じて成長したい」と考えているのに対し、相手は「仕事はあくまでお金を稼ぐための手段であり、プライベートを重視すべきだ」と考えているとします。

この二人が一緒にプロジェクトを進めることになったら、どうなるでしょうか。

おそらく、仕事の進め方、時間の使い方、目標設定など、あらゆる場面で意見の対立や摩擦が生じるはずです。

これはどちらが正しくてどちらが間違っているという問題ではありません。

ただ、大切にしているものが根本的に違うという事実があるだけです。

そして、この違いこそが「合わない」という感覚の正体なのです。

価値観が衝突する具体例

価値観の違いは、仕事だけでなく、お金、恋愛、友情、家族など、人生のあらゆる側面に現れます。

合わない人とは、これらの重要なテーマにおいて、相容れない考えを持っていることが多いのです。

以下に、価値観が衝突しやすい具体的な例をいくつか挙げてみましょう。

| テーマ | 価値観Aの例 | 価値観Bの例 |

|---|---|---|

| お金の使い方 | 経験や自己投資にお金を使いたい | 将来のために節約・貯蓄を最優先する |

| 時間の使い方 | 予定を詰め込んでアクティブに過ごしたい | 家でゆっくりと自分の時間を楽しみたい |

| 人間関係 | 広く浅く多くの人と繋がりたい | 狭く深く信頼できる人とだけ付き合いたい |

| 問題解決 | 感情やプロセスを重視し、話し合いたい | 論理や結果を重視し、効率的に解決したい |

このような価値観の違いは、どちらが良い悪いというものではありません。

しかし、友人やパートナーなど、近しい関係であればあるほど、この違いは深刻なすれ違いや対立の原因となり得ます。

合わない人がすぐわかるというのは、こうした根本的な価値観の不一致を、会話や行動の端々から無意識のうちに感じ取っている状態と言えるでしょう。

一緒にいると疲れる波長とは

「この人と一緒にいるとなぜかどっと疲れる」と感じることはありませんか。

これは、目には見えないエネルギーレベルでの不調和、いわゆる「波長が合わない」という状態が原因かもしれません。

波長という言葉はスピリチュアルな響きを持つかもしれませんが、心理学的に言えば、感情的なエネルギーの相互作用と捉えることができます。

私たちは皆、それぞれ固有の感情的な周波数、つまりエネルギーの状態を持っています。

ポジティブで穏やかな気持ちでいる時は高い周波数を、ネガティブで不満を抱えている時は低い周波数を発しているとイメージしてみてください。

波長が合う人とは、この周波数が同調しやすく、一緒にいると心地よく、エネルギーが満たされるような感覚になります。

一方で、波長が合わない人、特に常に不平不満を口にしたり、他人を批判したりするネガティブなエネルギーを発している人と一緒にいると、自分のエネルギーがその低い周波数に引きずられてしまいます。

その結果、自分のエネルギーが吸い取られるように感じ、精神的な疲労困憊に陥ってしまうのです。

これは「エナジーバンパイア(エネルギーを吸う人)」とも呼ばれる現象で、相手に悪気があるかどうかに関わらず起こり得ます。

合わない人がすぐわかるという感覚は、こうしたエネルギーレベルでの自己防衛本能が働いているサインでもあるのです。

自分の心の平和を保つためには、自分のエネルギーを消耗させる相手とは、意識的に距離を置く勇気も必要になります。

ストレスを感じやすい人間関係のサイン

合わない人と関わることは、私たちの心身に直接的なストレスをもたらします。

その関係性がストレスフルであるかどうかを見極めるためには、自分自身の心や体の反応に注意を向けることが重要です。

ストレスを感じやすい人間関係には、いくつかの共通したサインがあります。

まず、その人と会う前や会っている最中に、気分が落ち込んだり、憂鬱になったり、あるいは緊張して体がこわばったりするといった反応です。

「またあの人に会わなければならないのか」と考えるとため息が出るようなら、それは心が拒否反応を示している明確な証拠です。

また、相手の前で常に自分を偽り、「本当の自分」を出せないと感じる関係も、大きなストレス源となります。

相手にどう思われるかを過剰に気にしたり、言いたいことを我慢して相手に合わせてばかりいたりすると、自己肯定感が低下し、精神的に消耗してしまいます。

健全な人間関係とは、お互いが自然体でいられ、安心感を得られるものです。

その逆で、常に気を張っていなければならない相手は、あなたにとって合わない人である可能性が高いでしょう。

さらに、その人と会った後に、一人になってから相手の言動を何度も思い出してイライラしたり、落ち込んだりする「反芻思考」に陥る場合も注意が必要です。

これは、その関係があなたの心の平穏を乱しているサインに他なりません。

合わない人がすぐわかるというのは、こうしたストレス反応を事前に予測し、回避しようとする心の働きでもあるのです。

自分の心身が発するサインに耳を傾け、自分を大切にすることが何よりも重要です。

状況別で考える合わない人がすぐわかる時の対処法

- 職場における上手な距離の置き方

- 無理に関わらないという選択肢

- スピリチュアルな視点で関係を捉え直す

- 自分を守るためのストレス管理術

- ポジティブな人間関係を築くために

- 合わない人がすぐわかる感覚を大切にする生き方

「合わない人がすぐわかる」という感覚を認識したとしても、その相手と一切関わらずに生きていくことは、特に職場などでは難しいのが現実です。

感覚的に合わないとわかっている相手と、どのように関わっていけばいいのか。これは多くの人にとって深刻な悩みと言えるでしょう。

大切なのは、相手を変えようとすることではなく、自分の心の持ち方や相手との関わり方を工夫することです。

この章では、合わない人がすぐわかる時の具体的な対処法を、職場での人間関係からスピリチュアルな視点まで、様々な状況別に詳しく解説していきます。

物理的な距離の取り方だけでなく、心の距離を適切に保ち、自分自身の精神的な健康を守るための実践的な方法を学びましょう。

ストレスを最小限に抑え、穏やかな日々を送るための知恵がここにあります。

職場における上手な距離の置き方

職場は、一日の大半を過ごす場所であり、そこに合わない人がいる場合のストレスは計り知れません。

しかし、仕事である以上、完全に無視するわけにもいかないのが難しいところです。

職場における合わない人との上手な距離の置き方の基本は、「公私混同をせず、業務上の関係に徹する」ということです。

まず、会話は必要最低限の業務連絡に限定しましょう。

ランチや休憩時間に無理に付き合う必要はありませんし、プライベートな話題を振られても、当たり障りのない返事で切り上げ、深く踏み込ませないようにすることが大切です。

感情的にならず、常に冷静で丁寧な態度を保つことで、相手に付け入る隙を与えないようにします。

また、コミュニケーションの手段を工夫することも有効な方法の一つです。

直接話すと感情的な摩擦が生じやすい相手であれば、メールやチャットツールなど、テキストベースでのやり取りを増やすことをお勧めします。

文字にすることで、感情的な要素が削ぎ落とされ、要件を客観的かつ正確に伝えることができますし、やり取りの記録が残るというメリットもあります。

物理的な距離と心理的な境界線

可能であれば、物理的な距離を取ることも検討しましょう。

例えば、座席が近い場合は上司に相談して席替えを願い出る、会議ではなるべく離れた席に座る、といった小さな工夫が精神的な負担を軽減してくれます。

最も重要なのは、自分の中に「心理的な境界線(バウンダリー)」を明確に引くことです。

「これは相手の問題であり、自分の問題ではない」「相手の機嫌や感情に責任を持つ必要はない」と心の中で線引きをすることで、相手のネガティブな言動に振り回されにくくなります。

職場での人間関係は、あくまで仕事という共通の目的を達成するためのもの。

すべての人と仲良くなる必要はないのだと割り切り、プロフェッショナルな関係を築くことに集中しましょう。

- 挨拶と業務連絡は丁寧に行う

- プライベートな会話は避ける

- メールやチャットを有効活用する

- 物理的な距離を確保する工夫をする

- 相手の感情と自分の感情を切り離す

これらのステップを意識するだけで、職場でのストレスは大きく軽減されるはずです。

無理に関わらないという選択肢

私たちは幼い頃から「誰とでも仲良くしましょう」と教えられて育ちました。

その価値観が、合わない人との関係に悩む多くの人々を縛り付けているのかもしれません。

しかし、大人になった今、すべての人と無理に良好な関係を築く必要はない、ということを自分に許可してあげることが大切です。

合わない人がすぐわかるという自分の直感を信じ、「無理に関わらない」という選択をすることは、決して自己中心的で冷たいことではありません。

むしろ、自分の心の健康を守り、限られた時間とエネルギーを、自分にとって本当に大切な人たちのために使うための、賢明で成熟した判断なのです。

もちろん、職場の上司や取引先など、立場上どうしても関わりを避けられない相手もいます。

その場合は、前述したように、業務上の関係と割り切り、必要最低限の関わりにとどめる工夫が必要です。

しかし、友人関係やプライベートな集まりにおいて、一緒にいて苦痛を感じる相手と、無理に時間を共にする義務はどこにもありません。

誘いを断ることに罪悪感を感じる必要はないのです。

「その日は予定があって」「今は少し忙しくて」など、当たり障りのない理由で構いません。

大切なのは、自分の気持ちに正直になり、自分を大切にする行動を選ぶ勇気を持つことです。

合わない人と距離を置くことで、あなたの心にはスペースが生まれ、そこに新しい素敵な出会いや、心地よい人間関係が舞い込んでくる可能性だってあるのです。

スピリチュアルな視点で関係を捉え直す

合わない人との出会いは、時にスピリチュアルな視点から見ると、私たちの魂の成長に必要な学びや気づきを与えてくれるための出来事だと捉えることができます。

なぜ、自分の人生にこのような人物が現れたのだろうか。そう考えることで、単なるストレスの原因でしかなかった関係性が、全く違う意味を帯びてくるかもしれません。

スピリチュアルな世界では、「鏡の法則」という考え方があります。

これは、目の前に現れる人や出来事は、自分自身の内面を映し出す鏡である、というものです。

つまり、あなたが合わないと感じる相手の嫌な部分は、実はあなた自身が持っているけれど、認めたくない側面(シャドウセルフ)である可能性があるのです。

例えば、相手の傲慢な態度に強く反発を感じるのだとしたら、自分の中にも隠れた傲慢さがないだろうかと内省してみる。

あるいは、相手の優柔不断さにイライラするのなら、それは自分自身が決断を恐れている部分を刺激されているからかもしれません。

相手を反面教師として、自分の課題に気づかせてくれる存在だと捉えることで、ネガティブな感情から解放され、自己成長の機会に変えることができるのです。

魂の成長を促す出会い

また、どうしても関わらなければならない合わない人は、あなたの「魂の課題」をクリアするために現れた試練の相手である、と考えることもできます。

その人との関係を通じて、忍耐力を学ぶ必要があるのかもしれません。

あるいは、他者との境界線を引くこと、自分の意見を主張すること、感情をコントロールすることなどを学ぶために、その人はあなたの前にいるのかもしれません。

このように、出会う人すべてに何らかの意味があると考え、その関係性から何を学ぶべきかという視点を持つと、苦しい状況も少し客観的に見つめることができるようになります。

もちろん、すべてのストレスをスピリチュアルな学びにこじつけて我慢する必要はありません。

物理的に距離を置くべき相手もいます。

しかし、どうしても避けられない関係に悩んだ時、こうした視点はあなたの心を少し軽くしてくれるお守りのような役割を果たしてくれるでしょう。

自分を守るためのストレス管理術

合わない人と関わらざるを得ない状況では、ストレスを溜め込まないためのセルフケアが不可欠です。

相手の存在によって生じたネガティブな感情やエネルギーを、自分の中に溜め込まず、上手に浄化し、リセットする方法を知っておくことが、自分を守るための最大の武器となります。

まず、最も手軽で効果的なのは、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうことです。

自分の感情を言葉にして吐き出すだけで、心はかなり軽くなります。

ただし、愚痴の言い合いになってネガティブな感情を増幅させないよう、聞き上手で肯定的な反応をしてくれる相手を選ぶことが大切です。

また、一人の時間を作り、自分の好きなことに没頭するのも非常に良いストレス解消法です。

趣味、運動、音楽鑑賞、読書、映画鑑賞など、何でも構いません。

合わない人のことを考える時間から意識的に離れ、自分の心が喜ぶ時間を持つことで、エネルギーを再充電することができます。

特に、自然と触れ合うことは、ネガティブなエネルギーを浄化するのに大きな効果があると言われています。

公園を散歩する、森林浴をする、海を眺めるなど、少しの時間でも自然の中に身を置くことで、心身ともにリフレッシュできるでしょう。

さらに、瞑想やマインドフルネスを日常に取り入れるのもお勧めです。

数分間、静かに座って自分の呼吸に意識を集中させるだけで、乱れた心を落ち着かせ、ストレス反応を鎮めることができます。

これらのストレス管理術を日頃から実践し、ストレスに強い心と体を作っておくことが、合わない人からの影響を最小限に抑える上で非常に重要です。

ポジティブな人間関係を築くために

合わない人との関係に悩む一方で、私たちが忘れてはならないのは、ポジティブで心地よい人間関係を積極的に築いていくことの重要性です。

人間関係の悩みは、ネガティブな関係をどう断ち切るか、どう対処するかという「守り」の側面だけでなく、素晴らしい関係をどう育むかという「攻め」の側面からも考える必要があります。

あなたの周りには、一緒にいると元気になれる人、自然体でいられる人、心から信頼できる人がいるはずです。

合わない人に費やしている時間とエネルギーを、そうした大切な人たちのために使うように意識をシフトしてみましょう。

ポジティブな人間関係は、私たちの幸福度や自己肯定感を高め、ストレスに対する抵抗力を強めてくれる、いわば「心の安全基地」のようなものです。

この安全基地がしっかりと確立されていれば、多少合わない人がいたとしても、精神的なダメージを最小限に抑えることができます。

もし、今あなたの周りにそうした人が少ないと感じるなら、新しいコミュニティに飛び込んでみるのも良いでしょう。

趣味のサークルや習い事、ボランティア活動など、自分の価値観や興味に合った場所には、同じ波長を持つ人々が集まりやすいものです。

共通の話題があれば、自然と会話も弾み、心地よい関係を築きやすくなります。

大切なのは、自分がどんな人と一緒にいたいのか、どんな人間関係を望んでいるのかを明確に意識することです。

そして、その理想に合った人々と過ごす時間を意図的に増やしていくこと。

そうすることで、あなたの人生はより豊かでポジティブなものに変わっていくはずです。

合わない人がすぐわかる感覚を大切にする生き方

これまで見てきたように、「合わない人がすぐわかる」という感覚は、あなたを守るための重要なセンサーであり、無視すべきではないサインです。

私たちは、社会生活を送る上で、つい自分の感情や直感を押し殺し、理性を優先して無理に人間関係を築こうとしてしまいがちです。

しかし、その結果、ストレスを溜め込み、自分らしさを見失ってしまうのでは本末転倒です。

これからの時代は、もっと自分の感覚を信頼し、それを基準に人間関係を選択していく生き方が求められるのではないでしょうか。

合わない人がすぐわかるという感覚を大切にすることは、自分自身の価値観や心の声を尊重することに繋がります。

それは、誰にとっても心地よい自分でいることを諦め、自分にとって本当に心地よい関係を大切にするという、勇気ある決断です。

もちろん、すべての人間関係を好き嫌いだけで判断できるわけではありません。

しかし、少なくともプライベートな時間まで、合わない人と無理して過ごす必要はないのです。

自分の直感を信じて、関わる人を選ぶ。

そして、どうしても関わらなければならない相手とは、これまで学んできたように、上手な距離の置き方とストレス管理術を駆使して、自分を守る。

このバランス感覚を身につけることが、現代社会を賢く、そして心穏やかに生きていくための鍵となります。

あなたの人生の主役は、他の誰でもない、あなた自身です。

自分の感覚を羅針盤として、心地よいと感じる人間関係の海を航海していきましょう。

- 合わない人がすぐわかるのは直感的な自己防衛本能

- 非言語的なサインが違和感の正体である

- 会話のキャッチボールが成立しないのは合わないサイン

- 価値観の根本的な違いが人間関係の溝を生む

- 一緒にいて疲れるのはエネルギーの波長が合わないから

- 相手に会う前に憂鬱になるのはストレスの証拠

- 職場では業務上の関係に徹し公私混同を避ける

- メールなどテキストでの連絡が有効な場合もある

- 無理に関わらないという選択は自分を守るために重要

- 合わない人との出会いは自己成長の機会と捉えることもできる

- 鏡の法則で相手に自分の課題を見出す視点を持つ

- 信頼できる人に話を聞いてもらうことでストレスは軽減する

- 一人の時間や趣味を大切にしエネルギーを充電する

- ポジティブな人間関係を育むことが心の安全基地になる

- 自分の直感を信じ心地よい人間関係を選択する勇気を持つ