最近、言葉がうまく出てこなかったり、簡単な単語を言い間違えたりして、不安に感じていませんか。

大事な場面で言い間違いをしてしまい、恥ずかしい思いをした経験がある方もいるかもしれません。

言い間違いが多い人という状態は、単なる不注意だけでなく、さまざまな原因が隠されている可能性があります。

例えば、仕事のプレッシャーによるストレスや、休息不足による脳の疲れが原因で、一時的に言葉が出にくくなっているケースは少なくありません。

また、言い間違いの背景には、個人の心理的な特徴や、場合によっては何らかの病気が関係している可能性も考えられます。

しかし、原因を正しく理解し、適切な対策や改善トレーニングを行えば、言い間違いを減らしていくことは十分に可能です。

この記事では、言い間違いが多い人に見られる原因や特徴を深掘りし、日常生活や仕事の場面で実践できる具体的な改善策まで、幅広く解説していきます。

ご自身の状況と照らし合わせながら、解決のヒントを見つけていただければ幸いです。

- 言い間違いが多い人の主な原因と心理的背景

- ストレスや脳の疲労が言い間違いに与える影響

- 言い間違いと関連が考えられる病気の可能性

- 仕事のパフォーマンスを落とさないための具体的な対策

- 語彙力や表現力を高めるための改善トレーニング

- 言い間違いを減らすために日常生活で意識すべきこと

- 周囲の人ができるサポートと上手なコミュニケーション方法

目次

言い間違いが多い人に見られる原因と特徴

- 言い間違いの主な原因は何か

- ストレスによる影響も考えられる

- 脳の疲れが引き起こすメカニズム

- 考えられる病気の可能性について

- 言葉に詰まる人の心理状態とは

- 無意識にやってしまう話し方の特徴

言い間違いの主な原因は何か

言い間違いが多い人が抱える悩みには、いくつかの共通した原因が考えられます。

多くの場合は単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。

まず、最も一般的な原因として挙げられるのが、注意力の散漫です。

何か他のことに気を取られていたり、複数のタスクを同時にこなそうとしたりすると、話すことへの集中力が低下し、意図しない言葉が出てしまいやすくなります。

これは、脳の情報処理能力が一時的に追いつかなくなっている状態と言えるでしょう。

次に、ワーキングメモリの低下も大きな要因です。

ワーキングメモリとは、会話や作業中に必要な情報を一時的に記憶し、処理するための能力を指します。

この機能が弱まると、話したい内容を頭の中で整理しきれず、言葉の選択を誤ったり、文の構造が崩れたりすることが増えるのです。

さらに、語彙力や知識の不足が原因となるケースもあります。

話したい事柄にぴったり合う言葉を知らない場合、似たような響きや意味の異なる言葉を誤って使ってしまうことがあります。

特に、専門的な内容や不慣れな話題について話す際に、この傾向は顕著に現れるでしょう。

これらの原因は、睡眠不足や疲労、栄養の偏りといった生活習慣の乱れによって、さらに悪化することがあります。

心身が健康な状態でないと、脳の機能も最大限に発揮されません。

したがって、言い間違いを改善するためには、まず自分の生活習慣を見直し、脳と体をしっかりと休ませることが基本となります。

自分の言い間違いがどの原因に当てはまるのかを冷静に分析することが、解決への第一歩です。

ストレスによる影響も考えられる

現代社会において、多くの人が日常的にストレスにさらされています。

実は、この精神的なストレスが、言い間違いが多い人の一因となっているケースは非常に多いのです。

ストレスを感じると、私たちの体は緊張状態になります。

自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になることで、心拍数の増加や筋肉の硬直といった身体的な反応が現れます。

このような状態は、脳の働きにも直接的な影響を及ぼします。

特に、思考や言語を司る前頭前野の機能が低下しやすいと言われています。

前頭前野の働きが鈍ると、論理的な思考や計画的な行動が難しくなり、言葉をスムーズに紡ぎ出す能力も低下します。

その結果、頭では分かっているのに言葉が出てこなかったり、全く関係のない単語を口にしてしまったりするのです。

また、ストレスは注意力を散漫にさせる大きな要因でもあります。

悩み事や心配事で頭がいっぱいになっていると、会話に集中することができません。

相手の話を聞きながらも、意識は別のところに向いているため、的確な返答ができず、しどろもどろになったり、言い間違いをしたりしてしまいます。

特に、プレゼンテーションや会議など、人前で話すことへのプレッシャーは、大きなストレスとなり得ます。

「失敗してはいけない」「うまく話さなければ」という強い思いが、かえって緊張を高め、脳のパフォーマンスを低下させてしまう悪循環に陥ることも少なくありません。

このように、ストレスは脳の認知機能に直接影響を与え、言い間違いを引き起こす引き金となります。

もし、最近言い間違いが増えたと感じ、同時に強いストレスを自覚している場合は、まず心と体をリラックスさせることが重要です。

趣味の時間を持ったり、軽い運動を取り入れたりするなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが、改善への近道となるでしょう。

脳の疲れが引き起こすメカニズム

言い間違いが多いなと感じる時、その背景には「脳の疲れ」が隠れていることがよくあります。

体が疲れるのと同じように、脳も使いすぎれば疲労し、その機能は低下します。

この脳の疲労が、言葉を正確に操る能力にどのように影響するのか、そのメカニズムを見ていきましょう。

私たちの脳は、膨大な情報を常に処理し続けています。

特に、思考、判断、コミュニケーションなどを担当する大脳皮質は、非常に多くのエネルギーを消費する部分です。

長時間にわたるデスクワークや、複雑な情報の処理、精神的な緊張が続くと、脳のエネルギーが枯渇し、いわゆる「脳疲労」の状態に陥ります。

脳が疲労すると、神経伝達物質の働きが鈍くなります。

神経伝達物質は、脳内の神経細胞(ニューロン)間で情報をやり取りするための重要な役割を担っています。

この伝達がスムーズに行われなくなると、思考のスピードが落ちたり、記憶力が低下したり、注意力が散漫になったりします。

言葉を発するという行為は、脳の複数の領域が連携して行う高度な作業です。

まず、話したい内容を概念として思い浮かべ(側頭葉)、それを言語化するために適切な単語を探し出し(ブローカ野)、文章として組み立て、最終的に口の筋肉を動かして発声します(運動野)。

脳が疲れていると、この一連の連携プレーがうまくいかなくなります。

例えば、単語を探し出すのに時間がかかったり、間違った単語を選んでしまったり、文法的に誤った文章を組み立ててしまったりするのです。

これが、言い間違いの正体です。

また、脳の疲れは、感情をコントロールする扁桃体の活動を過剰にすることもあります。

これにより、些細なことでイライラしたり、不安になったりしやすくなり、その精神的な動揺がさらに言い間違いを誘発するという悪循環も生まれます。

脳の疲れを解消するためには、質の良い睡眠を十分にとることが最も効果的です。

睡眠中に脳は休息し、日中に蓄積した疲労物質を排出し、情報を整理します。

言い間違いが多いと感じたら、それは脳が休息を求めているサインなのかもしれません。

考えられる病気の可能性について

多くの言い間違いは、疲労やストレスといった一時的な要因によるものですが、中には注意が必要なケースも存在します。

頻繁に言い間違いが続いたり、他の症状を伴ったりする場合には、何らかの病気が隠れている可能性も視野に入れる必要があります。

まず、言語に関する症状が現れる代表的な病気として「失語症」が挙げられます。

これは、脳卒中(脳梗塞や脳出血)や脳腫瘍、頭部外傷などによって、脳の言語中枢が損傷を受けることで発症します。

失語症の症状は様々で、言いたい言葉が出てこない「喚語困難」や、違う言葉を言ってしまう「錯語」などがあります。

ろれつが回らない、文字が読めない・書けないといった症状を伴うことが多いのが特徴です。

次に、認知症の初期症状として、言い間違いが増えることもあります。

特にアルツハイマー型認知症では、物事の名前が出てこなくなり、「あれ」「それ」といった指示語が増えたり、全く違う言葉で表現したりすることが見られます。

物忘れがひどくなった、時間や場所の感覚が曖昧になったなど、記憶障害に関する他のサインと合わせて見られる場合は注意が必要です。

また、若年層でも発症する可能性がある病気として、注意欠陥・多動性障害(ADHD)が挙げられます。

ADHDの特性である不注意や衝動性から、相手の話を最後まで聞かずに話し始めたり、頭に浮かんだことをそのまま口にしてしまったりするため、結果として言い間違いが多くなることがあります。

その他にも、強い不安や抑うつ状態が続くうつ病や不安障害など、精神的な疾患が原因で脳の認知機能が低下し、言い間違いにつながることもあります。

これらの病気は、専門家による適切な診断と治療が必要です。

もし、言い間違いの頻度が異常に多い、以前はなかったような症状が出てきた、日常生活に支障をきたしている、などの懸念がある場合は、自己判断せずに神経内科や脳神経外科、精神科などの医療機関を受診することを検討してください。

早期発見・早期治療が、症状の改善や進行抑制につながります。

言葉に詰まる人の心理状態とは

言い間違いが多い、あるいは言葉に詰まりがちな人は、特有の心理状態に陥っていることがあります。

その背景にある心理を理解することは、自分自身や周りの人をサポートする上で非常に重要です。

最も一般的な心理状態の一つが、「完璧主義」です。

「正確に話さなければならない」「少しでも間違えたら恥ずかしい」というプレッシャーを自分自身に課してしまっているのです。

この完璧を求める気持ちが過度な緊張を生み、かえって脳の自然な言語処理を妨げてしまいます。

言葉を選ぶのに慎重になりすぎるあまり、かえってスムーズな発話ができなくなり、結果として言葉に詰まったり、不自然な言い回しになったりするのです。

次に、「自己肯定感の低さ」も大きく関係しています。

自分に自信が持てず、「自分の話はつまらないのではないか」「相手にどう思われるだろうか」と過剰に他者の評価を気にしてしまう傾向があります。

このような不安や恐れは、発言そのものへのためらいにつながります。

話している最中も相手の反応をうかがい、自分の言葉に集中できないため、思考が中断されやすく、言葉が途切れがちになります。

また、過去の失敗体験がトラウマとなっているケースも少なくありません。

以前、人前で言い間違いをして笑われたり、指摘されたりした経験が心に深く刻まれ、話すこと自体に恐怖心を抱いてしまうのです。

このような心理状態では、会話の場面になると体がこわばり、思考が停止してしまいがちです。

さらに、思考のスピードが速すぎることも、言葉に詰まる原因となり得ます。

頭の中では次から次へと考えが浮かんでいるのに、口がそのスピードに追いつかない状態です。

話したいことが多すぎて、脳がどの情報を優先して言語化すべきか混乱し、結果として言葉がスムーズに出てこなくなります。

これらの心理状態は、互いに影響し合って悪循環を生むこともあります。

言葉に詰まることで自信を失い、さらに完璧を求めて緊張が高まる、といった具合です。

もし心当たりがあるなら、まずは「完璧に話せなくても大丈夫」「少し間違えても伝われば良い」と、自分自身へのハードルを下げてあげることが、改善の第一歩となるでしょう。

無意識にやってしまう話し方の特徴

言い間違いが多い人には、本人が無意識のうちに行ってしまっている、特有の話し方の癖や特徴が見られることがあります。

これらの特徴に気づき、意識的に修正していくことで、コミュニケーションがより円滑になる可能性があります。

一つの特徴として、「話すスピードが速すぎる」という点が挙げられます。

頭の回転が速い人や、焦りを感じている時に見られがちなのですが、思考のスピードに口の動きが追いつかず、言葉を省略してしまったり、単語の音を入れ違えたり(音位転換)、似た音の別の単語を言ってしまうことがあります。

例えば、「テレビ」を「テビレ」と言ってしまうようなケースです。

相手に早く伝えたいという気持ちが、かえって正確な発音を妨げてしまうのです。

また、「結論から話さず、思いついた順に話してしまう」という特徴もあります。

話のゴールが定まらないまま話し始めるため、文の構造が複雑になり、途中で主語と述語がねじれてしまったり、話が脱線してしまったりします。

聞いている側も何が言いたいのか分かりにくく、本人も話しながら混乱してしまい、最終的に言い間違いやしどろもどろな話し方につながることが多いです。

さらに、「フィラー(つなぎ言葉)の多用」も特徴の一つです。

「えーっと」「あのー」「えー」といった言葉を頻繁に挟む癖です。

これは、次に言うべき言葉を探している時間稼ぎであったり、沈黙への恐怖から無意識に出てしまったりするものです。

フィラーが多いと、話全体のリズムが悪くなり、聞き手にとっては内容が頭に入りにくくなります。

本人も言葉を探すことに意識が向いてしまい、本来話したかった内容からずれてしまうことがあります。

加えて、早合点してしまい、相手の話を最後まで聞かずに話し始める傾向も見られます。

相手の意図を誤解したまま話し出すため、会話が噛み合わず、途中で訂正しようとして慌ててしまい、言い間違いを誘発します。

これらの話し方の特徴は、多くの場合、無意識の癖となっています。

一度、自分の会話を録音して客観的に聞いてみると、自分では気づかなかった癖を発見できるかもしれません。

自分の話し方の傾向を把握することが、改善への重要なステップとなります。

言い間違いが多い人が実践できる改善策

- 日常生活で意識すべき対策

- 仕事でミスを減らすための工夫

- 語彙力を高めるトレーニング方法

- 周囲の人はどのように接するべきか

日常生活で意識すべき対策

言い間違いを減らすためには、特別なトレーニングだけでなく、日々の生活の中で意識的に取り組める対策が非常に重要です。

生活習慣を見直し、脳と体を健やかな状態に保つことが、コミュニケーションの質を高める土台となります。

まず、最も基本的かつ効果的な対策は、「質の高い睡眠を確保する」ことです。

睡眠は、脳の疲労を回復させ、記憶を整理・定着させるための不可欠な時間です。

睡眠不足が続くと、脳のワーキングメモリや注意力、集中力が著しく低下し、言い間違いの直接的な原因となります。

毎日決まった時間に就寝・起床する、寝る前のスマートフォン操作を控える、リラックスできる環境を整えるなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。

次に、「バランスの取れた食事」を心がけることも大切です。

脳のエネルギー源となるブドウ糖や、神経伝達物質の材料となるタンパク質、ビタミン、ミネラルなどを食事から十分に摂取することが、脳のパフォーマンスを維持するために必要です。

特に、青魚に含まれるDHAやEPA、ナッツ類に含まれるビタミンEなどは、脳の健康に良いとされています。

食事を抜いたり、インスタント食品ばかりに頼ったりする生活は避け、多様な食材をバランスよく摂るようにしましょう。

また、「適度な運動の習慣化」も効果的です。

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、脳の血流を促進し、神経細胞の成長を促すBDNF(脳由来神経栄養因子)の分泌を高めることが分かっています。

脳機能が活性化することで、思考がクリアになり、言葉もスムーズに出やすくなります。

運動はストレス解消にもつながるため、精神的な安定にも寄与します。

さらに、話す際には「一呼吸置いてから話す」ことを意識するだけでも、大きな違いが生まれます。

焦って話し始めると、頭の中が整理されないまま言葉を発してしまい、言い間違いの原因になります。

相手に何かを伝える前に、一度ゆっくりと息を吸い、何をどの順番で話すかを頭の中で簡単に組み立てる癖をつけるのです。

このわずかな間が、思考を整理し、落ち着いて話すための余裕を生み出します。

これらの対策は、すぐに劇的な変化をもたらすものではないかもしれませんが、継続することで着実に脳の状態を改善し、言い間違いの起きにくい心身の基盤を作ることができます。

仕事でミスを減らすための工夫

職場では、正確なコミュニケーションが求められるため、言い間違いが続くと信頼を損ねてしまうのではないかと不安になる方も多いでしょう。

しかし、いくつかの工夫を意識することで、仕事における言い間違いのミスを大幅に減らすことが可能です。

まず、報告や連絡、相談といった重要なコミュニケーションを行う前には、「話す内容をメモに書き出す」という習慣をつけましょう。

頭の中だけで考えをまとめようとすると、情報が混線したり、重要なポイントを忘れたりしがちです。

伝えたい要点を箇条書きにするだけでも、思考が整理され、話の道筋が明確になります。

そのメモを見ながら話すことで、自信を持って、落ち着いて内容を伝えることができるようになります。

次に、「結論から話す」ことを徹底するのも非常に効果的です。

PREP法(Point→Reason→Example→Point)を意識し、まず最初に「結論は〇〇です」と伝えることで、話のゴールが明確になります。

これにより、自分自身も話の軸がぶれにくくなり、聞き手にとっても理解しやすいコミュニケーションが実現します。

話が長くなりがちな人や、途中で脱線しやすい人は、特にこの方法を試してみる価値があります。

また、複雑な内容や数字を含む情報を伝える際には、「資料やデータを指し示しながら話す」ことが有効です。

口頭での説明だけでは、言い間違いや聞き間違いのリスクが高まります。

画面を共有したり、印刷した資料を使ったりして、視覚情報で補うことで、お互いの認識のズレを防ぎ、より正確な情報伝達が可能になります。

もし言い間違えてしまった場合は、焦らずにすぐに訂正することが大切です。

「失礼しました、正しくは〇〇です」と落ち着いて言い直せば、ほとんどの場合は問題になりません。

言い間違いを引きずってしまい、その後の会話がしどろもどろになる方が、かえって印象を悪くしてしまいます。

ミスは誰にでもあるものと割り切り、冷静に対応する姿勢を心がけましょう。

これらの工夫は、言い間違いを防ぐだけでなく、ビジネスコミュニケーション全般のスキルアップにもつながります。

一つでも実践できそうなものから取り入れてみてください。

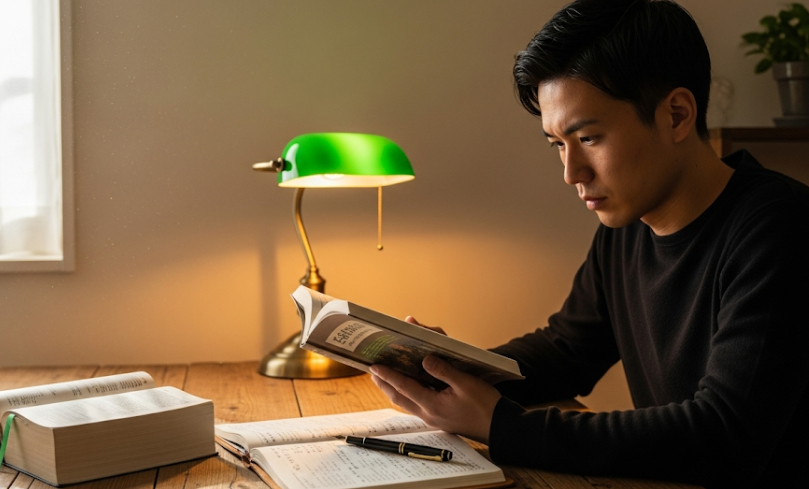

語彙力を高めるトレーニング方法

言い間違いの原因の一つに、適切な言葉を知らない、あるいは瞬時に引き出せないという語彙力の問題があります。

語彙力を意識的に鍛えることで、表現の幅が広がり、自信を持って話せるようになります。

ここでは、日常生活の中で楽しみながらできる語彙力トレーニングの方法をいくつか紹介します。

最も手軽に始められるのが、「読書」です。

本を読むことは、新しい言葉や多様な表現に触れる絶好の機会です。

小説、エッセイ、新書など、ジャンルは問いませんが、自分が興味を持てる分野の本を選ぶことが継続のコツです。

知らない言葉や気になった表現が出てきたら、そのままにせず、辞書で意味を調べる習慣をつけましょう。

調べた言葉をノートに書き留めて、自分だけの単語帳を作るのも効果的です。

次に、「言葉の言い換え(パラフレーズ)トレーニング」もおすすめです。

これは、ある単語や文章を、同じ意味の別の言葉で表現する練習です。

例えば、「とても嬉しい」という感情を、「この上なく幸せです」「感無量です」「心が躍るようです」など、様々な表現で言い換えてみます。

このトレーニングを繰り返すことで、脳内の言葉のネットワークが強化され、状況に応じて最適な言葉を素早く引き出す能力が高まります。

日常会話やテレビのニュースなど、あらゆる場面で「今のは別の言葉で言うとどうなるだろう?」と考えてみる癖をつけると良いでしょう。

また、「要約トレーニング」も思考の整理と語彙力向上に役立ちます。

読んだ本や見た映画、ニュース記事などの内容を、短い文章で要約して話す、あるいは書き出す練習です。

内容を正確に理解し、その要点を的確な言葉で表現する必要があるため、論理的思考力と語彙力が同時に鍛えられます。

家族や友人に「今日こんなニュースがあったんだけど、要するに…」と話して聞かせるのも、良い実践の場になります。

さらに、古典や名言に触れることも、質の高い語彙を身につける上で有効です。

美しい日本語の響きや、洗練された表現に触れることで、言葉に対する感性が磨かれます。

これらのトレーニングは、すぐに結果が出るものではありませんが、地道に続けることで、確実にあなたの言葉の世界を豊かにしてくれます。

周囲の人はどのように接するべきか

もし、あなたの家族や同僚、友人など、身近な人が言い間違いの多さに悩んでいる場合、周囲の人の接し方ひとつで、その人の心理的な負担を大きく軽減させることができます。

思いやりのある対応は、本人が安心して話せる環境を作り、改善への一歩を後押しすることにつながります。

まず最も大切なことは、「言い間違いを過度に指摘したり、笑ったりしない」ことです。

本人も自分の言い間違いには気づいており、恥ずかしい思いや、もどかしい気持ちを抱えています。

そこで、「また間違えてるよ」と指摘したり、笑いの種にしたりすると、本人の自尊心を深く傷つけ、話すことへの恐怖心や萎縮を助長してしまいます。

会話の流れを妨げない軽微な言い間違いであれば、あえて触れずに聞き流す優しさも必要です。

もし、意味が通じないような重大な言い間違いだった場合は、責めるような口調ではなく、穏やかに確認するのが良いでしょう。

「もしかして、〇〇ということかな?」と、さりげなく正しい言葉を補ってあげることで、本人はスムーズに話を続けることができます。

次に、「話を急かさず、最後までじっくりと聞く姿勢」を見せることも重要です。

言葉に詰まったり、適切な単語を探していたりする時に、話を遮って先回りしてしまったり、イライラした態度を見せたりすると、本人はさらに焦ってしまいます。

相手のペースに合わせて、ゆったりと構え、相槌を打ちながら傾聴することで、「急がなくても大丈夫」「ちゃんと聞いているよ」という安心感を与えることができます。

この安心感が、リラックスして話せる土壌となるのです。

また、本人が言い間違いについて悩みを打ち明けてきたら、真摯に耳を傾け、その気持ちに寄り添うことが大切です。

「誰にでもあることだよ」「気にしすぎだよ」と安易に片付けるのではなく、「そう感じているんだね」「何か一緒にできることはある?」と共感的な姿勢で受け止めることで、本人は孤独感を和らげることができます。

周囲の人の理解とサポートは、本人が前向きに改善に取り組むための大きな力となります。

温かいコミュニケーションを心がけることが、何よりの支援になるのです。

- 言い間違いが多い人の原因は注意力の散漫や脳の疲れにある

- 強いストレスは前頭前野の機能を低下させ言い間違いを誘発する

- 睡眠不足は脳の疲労回復を妨げワーキングメモリを低下させる

- 言い間違いの背景に失語症や認知症などの病気が隠れている可能性もある

- 完璧主義や自己肯定感の低さといった心理状態が影響する場合がある

- 話すスピードが速すぎるなどの無意識の癖が言い間違いにつながる

- 改善策として質の高い睡眠とバランスの取れた食事が基本となる

- 仕事では話す内容をメモに書き出し結論から話す工夫が有効

- 語彙力を高めるには読書や言葉の言い換えトレーニングが効果的

- 周囲の人は言い間違いを過度に指摘せず最後まで話を聞く姿勢が大切

- 日常生活では一呼吸置いてから話すことを意識すると落ち着ける

- 適度な運動は脳の血流を促進しストレス解消にもつながる

- もし病気の可能性がある場合は専門の医療機関への相談を検討する

- 自分を責めすぎずリラックスできる時間を持つことが重要

- 言い間違いは誰にでもあると理解し温かいコミュニケーションを心がける