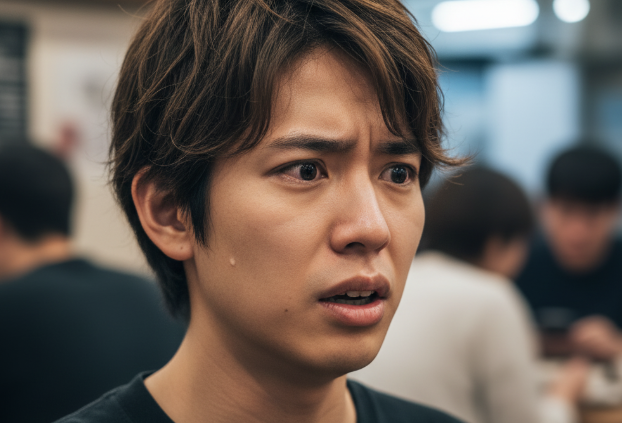

「また余計なことを言ってしまった」と、会話の後に一人で後悔することは誰にでもある経験ではないでしょうか。

良かれと思って言った一言が相手を傷つけたり、その場の空気を悪くしてしまったりすると、自己嫌悪に陥ることも少なくありません。

この記事では、なぜ余計なことを言ってしまうのか、その背後にある心理や原因を深掘りします。

多くの人が抱えるこの悩みの特徴や、関連する性格を理解することで、自分自身を客観的に見つめ直すきっかけが見つかるでしょう。

会話中に感じる不安や、発言した後の後悔から抜け出すための具体的な対策も紹介します。

さらに、言葉の選び方を改善するための言い換えテクニックや、時には沈黙が金である理由についても解説していきます。

この記事を通じて、人間関係をより豊かにするためのコミュニケーションのヒントを見つけ、明日からの会話に自信を持てるようになりましょう。

- 余計なことを言ってしまう人の心理的な背景

- 言葉が思わず出てしまう根本的な原因の理解

- 関連する性格や行動パターンの特徴

- 発言後の後悔や不安を軽減するための具体的な対策

- 会話の質を上げるための沈黙の活用法

- ネガティブな言葉をポジティブに変える言い換え術

- 明日から実践できる具体的な改善ステップ

目次

なぜ余計なことを言ってしまうのかその原因

- つい口に出してしまう人の心理とは

- 無意識に傷つける言葉の背景にある原因

- 思ったことをすぐ言う性格の直し方

- 一言多い人の話し方に見られる特徴

- 不安な気持ちが言葉の暴走を招く

- 発言をすぐに後悔するループから脱出

つい口に出してしまう人の心理とは

余計なことを言ってしまう行動の裏には、複雑な心理が隠されています。

多くの人が無意識のうちに抱えているこれらの心理を理解することは、問題解決の第一歩となるでしょう。

まず考えられるのが、自己承認欲求の強さです。

自分の価値を他者に認めてもらいたい、注目されたいという気持ちが強いと、つい自分を大きく見せようとして余計な発言をしてしまいます。

例えば、自分が知っている情報を披露して「物知りだ」と思われたい、あるいは他人の秘密を暴露してその場の中心になりたいといった欲求が、言葉を軽率にさせてしまうのです。

また、劣等感やコンプレックスも大きな要因となり得ます。

自分に自信がないため、相手を少し見下すような発言をすることで、相対的に自分の立場を上げようとする心理が働くことがあります。

これは、相手を否定したり、欠点を指摘したりする形で現れやすく、人間関係に深刻なダメージを与える可能性が高いでしょう。

さらに、寂しさや孤独感からくる心理も無視できません。

誰かとのつながりを求めているものの、どうコミュニケーションを取れば良いか分からず、不適切な発言で気を引こうとしてしまうケースです。

沈黙が怖くて、何か話さなければという焦りから、思いついたことをそのまま口にしてしまうこともあります。

これらの心理は、自分自身ではなかなか気づきにくいものです。

自分の発言を振り返り、「なぜあんなことを言ってしまったのだろう」と考えたとき、その根底にどのような感情があったのかを探ってみることが大切です。

承認されたかったのか、不安だったのか、それとも寂しかったのか。

自分の心の声に耳を傾けることで、行動のパターンが見えてくるはずです。

この心理的な背景を理解することが、余計な一言を防ぎ、より良いコミュニケーションを築くための鍵となります。

無意識に傷つける言葉の背景にある原因

余計なことを言ってしまう行動は、本人が意識しないうちに行われていることがほとんどです。

その背景には、心理的な要因だけでなく、さまざまな原因が複雑に絡み合っています。

ここでは、無意識に相手を傷つける言葉を発してしまう主な原因について掘り下げていきましょう。

一つ目の原因として、想像力の欠如が挙げられます。

自分の言葉が相手にどのような影響を与えるか、相手がどう感じるかを想像する力が不足していると、配慮に欠けた発言をしてしまいがちです。

悪気は全くなく、むしろ良かれと思ってアドバイスしたつもりが、相手にとっては「求めてもいないのに偉そうだ」と受け取られることがあります。

これは、自分の価値観が絶対的なものだと信じ、他者にも同じように当てはまると考えてしまう傾向があるためです。

二つ目に、コミュニケーションスキルの不足も大きな原因です。

特に「聞く力」が弱い人は、相手の話を最後まで聞かずに自分の意見をかぶせてしまったり、会話の意図を正しく汲み取れずに見当違いな発言をしたりします。

相手が本当に伝えたいことを理解する前に口を開いてしまうため、結果的に会話の流れを断ち切り、相手に不快感を与えてしまうのです。

三つ目の原因は、ストレスや心身の疲労です。

心に余裕がない状態では、他者への配慮が行き届かなくなります。

普段なら言わないような棘のある言葉や、ネガティブな発言がつい口から出てしまうのは、精神的なキャパシティが限界に近いサインかもしれません。

イライラした気持ちを誰かにぶつけたいという無意識の欲求が、言葉のナイフとなって他者を傷つけることにつながります。

四つ目に、幼少期の環境や経験が影響している場合もあります。

例えば、家庭内でデリカシーのない会話が日常的に行われていた環境で育つと、それが当たり前となり、社会に出てからも同じようなコミュニケーションスタイルを続けてしまうことがあります。

何が相手を傷つける言葉なのかを学ぶ機会がなかったため、本人に悪気がないまま、問題を繰り返してしまうのです。

これらの原因は一つだけではなく、複数組み合わさっていることが少なくありません。

自分の言動を振り返り、どの原因が当てはまるかを冷静に分析することが、改善への道を開く鍵となります。

無意識の行動だからこそ、意識的に原因を探ることが重要なのです。

思ったことをすぐ言う性格の直し方

思ったことをすぐに口に出してしまう性格は、「素直」「裏表がない」と肯定的に捉えられることもありますが、多くの場合、人間関係のトラブルを引き起こす原因となります。

この性格を改善するためには、単に口を閉ざすのではなく、思考のプロセスから見直す必要があります。

ここでは、その具体的な直し方について解説します。

ステップ1:発言前の「3秒ルール」を設ける

最も効果的で、すぐに実践できるのが、何か言いたくなったら「心の中で3秒数える」という習慣をつけることです。

このわずかな時間が、衝動的に言葉を発するのを防ぐための緩衝材となります。

この3秒間に、以下のことを自問自答する癖をつけましょう。

- この発言は本当に今、必要か?

- 相手はこれを言われてどう思うか?

- もっと適切な表現はないか?

この思考のクッションを置くことで、感情的な反応ではなく、理性的な判断に基づいた発言ができるようになります。

ステップ2:主語を「私」にして話す練習

思ったことをすぐ言う人は、「あなた」を主語にして相手を評価したり、断定したりする傾向があります。

例えば、「あなたはその服、似合わないよ」と言うのではなく、「私はこちらの服の方が、あなたの魅力が引き立つと思うな」というように、「私」を主語にする(アイメッセージ)と、表現が柔らかくなります。

これは自分の意見や感情を伝える方法であり、相手を一方的に評価するニュアンスが薄れるため、受け入れられやすくなるのです。

ステップ3:聞き役に徹する時間を意識的に作る

会話は言葉のキャッチボールです。

自分が話すことばかりに意識が向いていると、相手の気持ちや状況を理解する余裕がなくなります。

そこで、意識的に「聞き役」に徹する時間を作りましょう。

相手が話し終わるまで相槌を打ちながら傾聴し、相手が何を伝えたいのかを深く理解することに集中します。

相手の話を要約して「つまり、こういうことだね?」と確認するのも良い練習になります。

聞くスキルが高まれば、自然と自分の発言も的確で配慮のあるものに変わっていくでしょう。

ステップ4:自分の感情を客観的に観察する

思ったことをすぐ言ってしまう背景には、怒りや不安、焦りといった感情が隠れていることが多いです。

自分が今どんな感情を抱いているのかを、一歩引いて客観的に観察する習慣をつけましょう。

「ああ、今自分は焦っているな」「この人の意見に少しイラッとしているな」と、自分の感情を認識するだけで、感情に振り回されて衝動的な発言をするのを防ぐことができます。

これらのステップは、一朝一夕に身につくものではありませんが、日々の会話の中で意識して実践を続けることで、少しずつ性格は改善されていきます。

自分を責めるのではなく、成長のプロセスとして前向きに取り組むことが大切です。

一言多い人の話し方に見られる特徴

「一言多い」と言われる人には、話し方にいくつかの共通した特徴が見られます。

本人に悪気がない場合でも、これらの特徴が相手に不快感を与え、人間関係をこじらせる原因となっていることが少なくありません。

自分の話し方に当てはまるものがないか、客観的にチェックしてみましょう。

- 頼まれてもいないアドバイスをする

- 会話の最後に余計な一言を付け加える

- 自分の話にすり替える

- 否定から入る癖がある

- 善意の皮をかぶった自慢話

頼まれてもいないアドバイスをする

相手がただ話を聞いてほしい、共感してほしいだけの場合でも、「それはこうした方がいいよ」「もっとこうすべきだ」と、すぐに解決策を提示しようとします。

良かれと思ってのことですが、相手からは「上から目線」「求めていないのに口を出された」と捉えられがちです。

これは、自分が相手よりも優位に立ちたいという無意識の欲求の表れでもあります。

会話の最後に余計な一言を付け加える

会話が円満に終わりそうなところで、「まあ、あなたには難しいかもしれないけどね」とか、「普通はそうしないけど」といった、相手の気分を害する一言を付け足してしまう癖です。

これは、照れ隠しであったり、自分の発言に少しだけ含みを持たせたいという心理が働いていたりしますが、相手にとっては後味の悪い印象だけが残ります。

自分の話にすり替える

相手が悩みや出来事を話しているのに、「それ分かる!私の場合はもっと大変で〜」というように、すぐに話題を自分のことにすり替えてしまいます。

共感しているつもりでも、相手からすれば「話の腰を折られた」「自分の話を聞いてもらえなかった」と感じてしまいます。

会話の主役が常に自分でないと気が済まない、という特徴の表れです。

否定から入る癖がある

相手の意見に対して、「でも」「いや、それは違う」と、まず否定から入る話し方です。

たとえその後に賛成する内容を述べたとしても、最初の否定で相手は心を閉ざしてしまいます。

これは、自分の意見が正しいと強く信じている、あるいは議論で相手を論破したいという気持ちが強い人によく見られる特徴です。

善意の皮をかぶった自慢話

「あなたのためを思って言うんだけど」と前置きしながら、結局は自分の成功体験や知識をひけらかすパターンです。

例えば、「〇〇で悩んでるの?私が昔使ってたこの方法なら一発だよ。これで私はトップになったから」というように、アドバイスの形をとりながら、巧みに自慢話を織り交ぜます。

これらの特徴に心当たりがある場合、まずはその事実を認識することが重要です。

自分の話し方を客観視し、相手がどう感じるかを想像する習慣をつけることで、一言多いという印象を少しずつ変えていくことができるでしょう。

不安な気持ちが言葉の暴走を招く

会話中に沈黙が続くと、なんだか気まずい空気が流れているように感じて、焦ってしまうことはありませんか。

その沈黙を埋めようと、頭に浮かんだことを慌てて口に出してしまい、後で「あんなこと言わなければよかった」と後悔する。

実は、余計なことを言ってしまう原因の根底には、このような「不安」の感情が大きく関わっています。

特に、コミュニケーションにおける不安は、言葉のコントロールを失わせる強力なトリガーとなります。

例えば、相手にどう思われているかが過剰に気になる人は、自分がつまらない人間だと思われたくないという不安から、必死に面白い話をしようとしたり、知っている情報を矢継ぎ早に話したりします。

その結果、話がスベったり、相手が求めていない情報を延々と語ってしまったりと、かえって評価を下げてしまうことになりかねません。

また、「沈黙への恐怖」も大きな要因です。

会話が途切れると、自分がうまく場を繋げなかったせいだと感じ、強いプレッシャーを抱いてしまいます。

このプレッシャーから逃れるために、内容をよく考えずに何かを話さなければという強迫観念に駆られ、結果的に余計な一言を発してしまうのです。

さらに、自信のなさからくる不安も言葉を暴走させます。

自分の意見に自信が持てないため、相手に反論されることを極度に恐れます。

その恐怖を回避するために、わざと大げさな表現を使ったり、相手を少し見下したような言い方でマウントを取ったりして、自分を守ろうとします。

しかし、このような防御的な態度は、相手に不快感を与え、さらなる人間関係の不安を生むという悪循環に陥ります。

では、この不安とどう向き合えば良いのでしょうか。

まず大切なのは、「沈黙は必ずしも悪いものではない」と認識を改めることです。

会話における沈黙は、次の言葉を考えたり、相手の言ったことを反芻したりするための大切な「間」でもあります。

すべての沈黙を自分が埋めなければならない、というプレッシャーから自分を解放してあげましょう。

また、完璧なコミュニケーションを目指さないことも重要です。

誰にでも失言はありますし、常に気の利いたことが言える人などいません。

「少しぐらいスベっても大丈夫」「うまく話せなくても死ぬわけじゃない」と、良い意味で開き直ることで、心の余裕が生まれ、言葉の暴走を食い止めることができるでしょう。

不安な気持ちをゼロにすることは難しいかもしれませんが、その感情に気づき、うまく付き合っていく方法を学ぶことが、余計なことを言わないための大きな一歩となります。

発言をすぐに後悔するループから脱出

「言ってしまった…」という後悔の念は、心を重く沈ませ、次の会話への恐怖心を生み出します。

この「発言→後悔→不安→次の発言でまた失敗」という負のループは、一度はまり込むとなかなか抜け出すのが難しいものです。

しかし、いくつかの考え方や行動の転換によって、この苦しいループから脱出することは可能です。

原因分析を「自分責め」で終わらせない

後悔したとき、多くの人は「なぜ自分はいつもこうなんだ」「本当に馬鹿だ」と、ひたすら自分を責めてしまいます。

しかし、これでは何の解決にもならず、自己肯定感を下げるだけです。

大切なのは、自分を責めるのではなく、客観的に原因を分析することです。

「あの時、疲れていて心に余裕がなかったな」「相手に良く思われたいと焦ってしまったな」というように、具体的な状況や心理状態を冷静に振り返ります。

原因が分かれば、「次は疲れている時は無理に話さないようにしよう」といった具体的な対策が見えてきます。

他人はあなたが思うほど気にしていないと知る

自分が犯した失言を、相手はずっと覚えているに違いない、と私たちは思いがちです。

しかし、心理学でいう「スポットライト効果」が示すように、人は自分が思うよりも他人から注目されていません。

あなたが何日も引きずっている一言を、相手は次の日には忘れている、というケースは非常に多いのです。

もちろん、人を深く傷つけるような発言は別ですが、ほとんどの「余計な一言」は、時間の経過とともに忘れ去られていきます。

「他人はそれほど気にしていない」と考えることで、後悔の念を少し軽くすることができます。

後悔を「学び」に変える意識を持つ

失敗は、次に活かすための貴重なデータです。

後悔の感情に飲み込まれるのではなく、「今回の失敗から何を学べるだろうか?」と視点を切り替えてみましょう。

「相手のプライベートに踏み込みすぎたな。次はもっと距離感を考えよう」「良かれと思ったアドバイスが、相手を追い詰めてしまった。これからはまず共感を示そう」といったように、具体的な学びを得ることができれば、その失敗は無駄にはなりません。

後悔をバネにして、コミュニケーションスキルを一段階レベルアップさせるチャンスだと捉えるのです。

完璧主義を手放す

発言をすぐに後悔する人は、完璧なコミュニケーションを求める傾向があります。

しかし、100点満点の会話など存在しません。

どんなに気をつけていても、言葉の選び方を間違えたり、誤解されたりすることはあります。

大切なのは、失敗しないことではなく、失敗した後にどうリカバリーするかです。

もし失言してしまったら、素直に「先ほどは失礼なことを言ってしまい、申し訳ありませんでした」と謝罪すれば、多くの場合、関係は修復できます。

完璧を目指すのをやめ、「60点で合格」くらいの気持ちで会話に臨むことで、心はぐっと楽になります。

このループから抜け出すには、自分の思考の癖に気づき、それを意識的に変えていく努力が必要です。

後悔の沼から一歩ずつ抜け出し、より健全なコミュニケーションを目指しましょう。

余計なことを言ってしまう癖の改善方法

- まずは具体的な対策で会話を改善

- 話す前の沈黙を意識することから始める

- ポジティブな表現への言い換えテクニック

- まとめ:余計なことを言ってしまう自分との向き合い方

まずは具体的な対策で会話を改善

余計なことを言ってしまう癖を改善するためには、精神論だけでなく、日々の会話で実践できる具体的な対策を取り入れることが非常に効果的です。

意識と行動を少し変えるだけで、コミュニケーションの質は大きく向上します。

ここでは、明日からすぐに試せる具体的な対策をいくつかご紹介します。

1. 会話の目的を意識する

会話を始める前に、「この会話で何を目指すのか」を明確に意識する習慣をつけましょう。

例えば、目的が「相手との親睦を深める」であれば、自分の話をするよりも相手の話を興味深く聞くことに集中すべきです。

目的が「情報を正確に伝える」であれば、感情的な表現や余談は避け、要点を簡潔に話すことが求められます。

目的意識を持つことで、話が脱線したり、不必要な発言をしたりすることを防げます。

2. 「結論から話す」ことを心がける

話が長くなると、途中で余計な情報や感情が混じりやすくなります。

これを防ぐために、PREP法(Point, Reason, Example, Point)を意識し、まず結論から話すことを習慣にしましょう。

「結論としては、〇〇です。なぜなら〜」という話し方をすることで、自分の思考が整理され、相手にも意図が伝わりやすくなります。

結果的に、だらだらと話して失言するリスクを減らすことができます。

3. ポジティブな相槌を増やす

自分が話す代わりに、相手の話を促すようなポジティブな相槌を増やすのも有効な対策です。

「なるほど!」「すごいですね!」「それで、どうなったんですか?」といった相槌は、相手に気持ちよく話をさせるだけでなく、自分が話す時間を物理的に減らす効果もあります。

自分が「話し手」から「聞き手」へと役割を変えることで、余計なことを言う機会そのものを減らすのです。

4. 相手の表情や反応をよく観察する

自分の話に夢中になると、相手の反応が見えなくなりがちです。

自分が話している間も、相手の表情や仕草を注意深く観察しましょう。

もし相手の表情が曇ったり、視線をそらしたりしたら、それはあなたの発言が相手に不快感を与えているサインかもしれません。

そのサインを敏感に察知し、「少し言い過ぎたかな」と軌道修正する能力を養うことが大切です。

5. 会話の「着地点」を考えておく

特に重要な会話や、苦手な相手との会話では、事前に「どのような形で会話を終えるか」という着地点を考えておくと良いでしょう。

話がこじれそうになったり、感情的になりそうになったりした時に、「では、この件は一度持ち帰って検討しますね」といったように、用意しておいた着地点に会話を誘導することで、泥沼化するのを防げます。

これらの対策は、自転車の運転と同じで、最初は意識しないとうまくできませんが、繰り返すうちに無意識にできるようになります。

一つでも良いので、今日の会話から試してみてはいかがでしょうか。

話す前の沈黙を意識することから始める

私たちは、会話における「沈黙」を何かネガティブなもの、気まずいものとして捉えがちです。

しかし、余計なことを言ってしまう癖を直したいと考えるなら、この沈黙に対するイメージを180度転換し、積極的に活用する意識を持つことが不可欠です。

話す前のわずかな沈黙は、暴走しがちな言葉の緩衝材となり、コミュニケーションの質を劇的に高める力を持っています。

沈黙がもたらす3つのメリット

- 思考を整理する時間

- 相手への配慮を示すサイン

- 言葉の重みを増す効果

1. 思考を整理する時間

何か言おうと思った瞬間に、ぐっとこらえて一呼吸置く。

この数秒の沈黙は、頭の中にある考えを整理し、最も適切な言葉を選ぶための貴重な時間となります。

衝動的に口から出た言葉は、しばしば誤解や摩擦を生みます。

しかし、沈黙のフィルターを通すことで、感情的な反応が取り除かれ、より洗練された、意図通りの言葉を発することができるようになります。

「これを言ったら相手はどう思うだろうか」「本当に伝えるべきことは何か」と、短い時間で内省する習慣が身につきます。

2. 相手への配慮を示すサイン

矢継ぎ早に言葉を返すのではなく、相手の発言の後に少し間を置くことは、「あなたの言葉をしっかりと受け止め、考えていますよ」という無言のメッセージになります。

これは、相手への敬意と真摯な態度の表れです。

自分の話が大切に扱われていると感じた相手は、あなたに対して心を開き、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。

沈黙は、気まずさではなく、むしろ思慮深さの証となるのです。

3. 言葉の重みを増す効果

常に何かを話している人の言葉は、軽く聞こえがちです。

一方で、じっくりと間を置いてから発せられる言葉には、不思議な重みと説得力が宿ります。

沈黙を効果的に使うことで、あなたの発言一つひとつの価値を高めることができます。

ここぞという時に、少し溜めてから意見を述べることで、聞き手はあなたの言葉に集中し、その内容をより真剣に受け止めるようになります。

沈黙を味方につけるための第一歩は、会話が途切れることへの恐怖心を手放すことです。

「沈黙しても大丈夫」「焦って話す必要はない」と自分に言い聞かせましょう。

最初は勇気がいるかもしれませんが、意識して沈黙を取り入れてみることで、会話がより落ち着いて、コントロールされたものになっていくのを実感できるはずです。

それは、余計なことを言ってしまう自分からの卒業に向けた、大きな一歩となるでしょう。

ポジティブな表現への言い換えテクニック

余計なことを言ってしまう人の中には、ネガティブな言葉を選ぶ癖がついている場合があります。

同じ内容を伝えるにしても、言葉の選び方一つで相手に与える印象は大きく変わります。

ここでは、日常会話で使いがちなネガティブな表現を、相手も自分も気持ちよくなるポジティブな表現に言い換えるテクニックを紹介します。

この言い換えをマスターするだけで、人間関係は驚くほど円滑になるでしょう。

1. 欠点を指摘する言葉 → 長所や伸びしろとして伝える

相手の短所やミスを直接的に指摘すると、相手は反発したり、傷ついたりしてしまいます。

それを、見方を変えてポジティブな要素として伝えてみましょう。

| ネガティブな表現(Before) | ポジティブな表現(After) |

|---|---|

| 「あなたは頑固だ」 | 「あなたは意志が強くて、信念を持っているね」 |

| 「計画性がない」 | 「行動力があって、フットワークが軽いね」 |

| 「この資料、間違いだらけだよ」 | 「この部分を修正すれば、もっと完璧な資料になるよ」 |

このように言い換えることで、相手の成長を期待しているという前向きなメッセージとして伝わります。

2. 否定的な言葉 → クッション言葉 + 代替案

相手の意見や誘いを断る際に、「でも」「できません」と否定から入ると、冷たい印象を与えます。

まずは相手の気持ちを受け止めるクッション言葉を使い、その上で代替案を示すと、関係を損なわずに自分の意思を伝えられます。

| ネガティブな表現(Before) | ポジティブな表現(After) |

|---|---|

| 「その意見には反対です」 | 「なるほど、そういう考え方もありますね。ちなみに私は〇〇という視点も大切かと思います」 |

| 「今日は行けません」 | 「お誘いありがとう!残念ながら今日は都合が悪いんだ。また別の機会にぜひ誘ってね」 |

相手への配慮が感じられるため、断られた側の不快感も和らぎます。

3. 命令形の言葉 → 依頼形・提案形

「〇〇しなさい」「〇〇すべきだ」といった命令や断定の口調は、相手に圧迫感を与えます。

同じ内容でも、相手に選択の余地を与える依頼形や提案形にすることで、協力的な雰囲気を作ることができます。

| ネガティブな表現(Before) | ポジティブな表現(After) |

|---|---|

| 「これ、やっておいて」 | 「申し訳ないけど、これを手伝ってもらえると助かるな」 |

| 「静かにすべきだ」 | 「もう少し静かにしてもらえると、みんなが集中できるのだけど、どうかな?」 |

これらの言い換えテクニックは、単なる言葉遊びではありません。

相手の人格や意見を尊重するという、コミュニケーションの基本姿勢の表れです。

最初は意識しないと難しいかもしれませんが、口癖になるまで練習する価値は十分にあります。

ポジティブな言葉は、人間関係を円滑にするだけでなく、自分自身の心も前向きにしてくれる効果があるのです。

まとめ:余計なことを言ってしまう自分との向き合い方

これまで、余計なことを言ってしまう原因や心理、そして具体的な改善方法について詳しく見てきました。

この問題を抱えている多くの人は、深い自己嫌悪や後悔の念に苦しんでいることでしょう。

しかし、最も大切なのは、そんな自分を責めすぎないことです。

この癖は、あなたの性格の一部かもしれませんが、決して変えられないものではありません。

重要なのは、問題から目をそらさず、自分自身と真摯に向き合うことです。

なぜ自分は余計なことを言ってしまうのか、その背景にある承認欲求や不安、寂しさといった感情を優しく受け止めてあげてください。

自分の弱さや脆さを認めることは、強さへの第一歩です。

そして、完璧な人間などいないという事実を思い出すことも大切です。

誰にでも失言はあります。

失敗を恐れて口を閉ざしてしまうのではなく、失敗から学び、次に活かそうとする前向きな姿勢が、あなたを成長させてくれます。

この記事で紹介した「発言前の3秒ルール」や「ポジティブな言い換え」といったテクニックは、あなたのコミュニケーションを助けるためのツールです。

焦らず、一つひとつ、できることから日々の会話に取り入れてみてください。

すぐに効果が出なくても、諦める必要はありません。

意識し続けることで、あなたの言葉は少しずつ、そして確実に変わっていきます。

余計なことを言ってしまう自分と向き合う旅は、他者との関係を見直すだけでなく、自分自身を深く理解し、受け入れるためのプロセスでもあります。

後悔の念に縛られるのではなく、より良いコミュニケーションを目指して、今日から新たな一歩を踏み出しましょう。

あなたの言葉が、あなた自身とあなたの周りの人々を幸せにする力を持っていることを忘れないでください。

- 余計なことを言う背景には承認欲求や劣等感がある

- 想像力や聞く力の不足が失言の原因になる

- ストレスや疲労は言葉のコントロールを失わせる

- 思ったことをすぐ言う性格は発言前の3秒ルールで改善できる

- 一言多い人は無意識にアドバイスや自慢話をしがち

- 会話中の不安や沈黙への恐怖が言葉を暴走させる

- 発言後の後悔は自分を責めずに原因分析に繋げる

- 他人は自分が思うほど自分の失言を気にしていない

- 具体的な対策として会話の目的意識や結論から話すことが有効

- 聞き役に徹しポジティブな相槌を増やすことで失言機会を減らす

- 沈黙は思考を整理し相手への配慮を示すための有効な間である

- ネガティブな言葉をポジティブな表現に言い換える練習が効果的

- 欠点の指摘は長所や伸びしろとして伝える

- 自分を責めすぎず完璧なコミュニケーションを目指さないことが大切

- 失敗から学び次に活かす姿勢が成長に繋がる