他人の些細な言動に深く傷ついたり、周りの環境の変化に敏感に反応して疲れやすいと感じたりすることはありませんか。

もしかしたら、あなたは人よりも繊細で傷つきやすい人なのかもしれません。

その性格や特徴は、決して弱いわけではなく、むしろ豊かな感受性を持っている証拠です。

しかし、現代社会ではその繊細さが原因で、生きづらいと感じる場面も多いでしょう。

この記事では、傷つきやすい人の心理的な特徴や、HSPとの関連性、そしてその背景にある原因について深く掘り下げていきます。

また、恋愛や仕事における人間関係の悩みや、すぐに疲れやすいといった課題を克服するための具体的な対処法も解説します。

あなたの持つ繊細さを弱点ではなく強みに変え、自己肯定感を高めながら、より生きやすい毎日を送るための改善策やヒントが見つかるはずです。

これからの人生を前向きに歩むために、まずは自分自身を深く理解することから始めてみませんか。

- 傷つきやすい人の具体的な性格や特徴

- HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)との違いや関連性

- 傷つきやすさの背景にある心理的・環境的な原因

- 日々の生活で疲れやすい理由と対策

- 恋愛や人間関係で直面しやすい課題と乗り越え方

- 仕事でストレスを溜めずに自分らしく働く方法

- 生きづらさを克服し自己肯定感を高めるための改善策

目次

傷つきやすい人の特徴と心理的な原因

- 当てはまるものはある?その繊細な性格

- もしかしてHSP?共通する気質的な特徴

- なぜか人より疲れやすいと感じる理由

- デリケートさの背景にある幼少期の原因

- 傷つきやすいことでぶつかる恋愛の壁

当てはまるものはある?その繊細な性格

傷つきやすい人とは、一般的に感受性が豊かで、周囲の刺激に対して敏感に反応する性格の人を指します。

決して特別な存在ではなく、多くの人が多かれ少なかれ持っている気質の一つと言えるでしょう。

まずは、どのような特徴があるのか、その繊細な性格について具体的に見ていきましょう。

自分に当てはまる項目があるか、チェックしてみてください。

共感力が高く、他人の感情に左右されやすい

傷つきやすい人は、他人の気持ちを自分のことのように感じ取る能力、つまり共感力が非常に高い傾向にあります。

友人が悲しんでいれば共に深く悲しみ、誰かが喜んでいれば心からその喜びを分かち合えるのです。

これは素晴らしい長所である一方で、他人のネガティブな感情まで過剰に受け取ってしまい、精神的に疲弊してしまう原因にもなります。

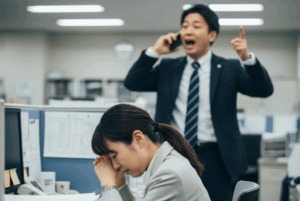

例えば、職場で上司が誰かを叱責している場面に居合わせただけで、自分が怒られているかのように感じてしまい、一日中気分が落ち込んでしまうことも少なくありません。

相手の表情や声のトーンから感情を敏感に読み取るため、常に周囲に気を配り、心をすり減らしている状態だと言えるでしょう。

自己肯定感が低く、自分を責めがち

自己肯定感の低さも、傷つきやすい人によく見られる特徴です。

何か問題が起こった際に、「自分のせいではないか」「自分がもっとうまくやれていれば」と、すぐに自分を責めてしまう癖があります。

他人からの些細な指摘やアドバイスでさえも、自分自身への全否定と捉えてしまい、深く落ち込んでしまうのです。

また、物事をネガティブに捉える傾向があり、まだ起きてもいない未来の失敗を想像して不安になったり、過去の失敗を何度も思い出して後悔したりします。

常に自分に自信が持てず、自分の価値を低く見積もってしまうため、他人の評価に過度に依存しがちです。

その結果、相手の顔色をうかがい、自分の意見を言えずに我慢してしまうことが多くなります。

完璧主義で、理想と現実のギャップに苦しむ

完璧主義な一面を持っていることも、傷つきやすさに繋がります。

何事にも高い理想を掲げ、完璧にこなさなければならないという強いプレッシャーを自らに課しています。

そのため、少しでもミスをしたり、思い通りに進まなかったりすると、強い自己嫌悪に陥ってしまうのです。

「100点でなければ0点と同じ」という思考に陥りやすく、99点でも満足できずに自分を責め立てます。

この完璧主義は、自分だけでなく他人にも向けられることがあり、相手の欠点や至らない部分が気になってしまい、人間関係にストレスを感じる原因にもなり得ます。

理想と現実のギャップに常に苦しみ、自分にも他人にも厳しい基準を設けてしまうことで、生きづらさを感じやすくなるのです。

もしかしてHSP?共通する気質的な特徴

最近よく耳にする「HSP」という言葉を知っていますか。

HSPとは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略で、生まれつき非常に感受性が強く、敏感な気質を持った人のことを指します。

これは病気ではなく、あくまで個人の特性の一つです。

傷つきやすいという悩みを持つ人の中には、このHSPの気質が関係しているケースも少なくありません。

ここでは、HSPに共通する気質的な特徴について解説します。

HSPの4つの特性「DOES」

HSPの提唱者であるエレイン・アーロン博士は、HSPには以下の4つの特性があると定義しています。

これら4つすべてに当てはまる場合、HSPの可能性が高いと考えられます。

- D (Depth of processing):物事を深く処理する

- O (Overstimulation):過剰に刺激を受けやすい

- E (Emotional reactivity and high Empathy):感情の反応が強く、共感力が高い

- S (Sensitivity to Subtleties):些細な刺激を察知する

一つずつ見ていきましょう。

まず「D」は、物事を深くじっくりと考える傾向を指します。

一つの情報から多くのことを考え、物事の本質を理解しようとします。

次に「O」は、人混みや大きな音、強い光など、外部からの刺激に圧倒されやすく、疲れやすい特徴です。

「E」は、前述の通り共感力が高く、他人の感情に強く影響されることを意味します。

そして「S」は、他の人が気づかないような些細な音や匂い、雰囲気の変化などを敏感に察知する能力です。

傷つきやすさとHSPの関係性

これらの特徴を見ると、傷つきやすい人の性格と多くの点で共通していることがわかります。

特に、共感力の高さや刺激に対する敏感さは、HSPの核となる部分であり、これが傷つきやすさの直接的な原因となっていることが多いのです。

例えば、相手の何気ない一言の裏にある意図を深く考えすぎてしまったり(D)、職場のピリピリした空気を敏感に感じ取って疲れてしまったり(O, S)、同僚の失敗を自分のことのように感じて落ち込んだり(E)するのは、HSPの気質が影響している可能性があります。

ただし、傷つきやすい人すべてがHSPというわけではありません。

HSPは生まれ持った気質であるのに対し、傷つきやすさは後天的な経験や環境によって形成される性格的側面も大きいからです。

自分がHSPかどうかを知ることは、自分自身を理解し、生きづらさの原因を探る上での一つの手がかりとなるでしょう。

なぜか人より疲れやすいと感じる理由

傷つきやすい人は、日常生活において他の人よりも心身のエネルギーを消耗しやすく、「なぜかいつも疲れている」と感じることが多いのではないでしょうか。

その疲れやすさには、いくつかの明確な理由があります。

ここでは、傷つきやすい人が人一倍疲れやすいと感じる原因について解説します。

常に周囲に気を配り、神経を張り巡らせている

最大の理由は、無意識のうちに常に周囲へアンテナを張り、神経をすり減らしている点にあります。

感受性が豊かであるため、その場の雰囲気や人々の表情、声のトーンといった非言語的な情報を過剰に受け取ってしまいます。

「この発言で誰かを傷つけていないだろうか」「今、場の空気が悪くなった気がする」など、常に周囲の反応を気にしています。

このように、四六時中、他人の感情や状況を分析し、気を配っている状態は、脳がフル稼働しているのと同じです。

自分ではリラックスしているつもりでも、脳や神経は休まることなく働き続けているため、膨大なエネルギーを消費し、結果として慢性的な疲労感につながるのです。

感情のアップダウンが激しく、心を消耗する

感情の振れ幅が大きいことも、疲れやすさの一因です。

嬉しいことや楽しいことがあれば人一倍大きな喜びを感じますが、反対に、悲しいことや辛いことがあったときには、地の底まで落ち込むほど深く傷つきます。

他人にとっては些細な出来事でも、本人にとっては一大事であり、感情がジェットコースターのように激しくアップダウンします。

この感情の揺れ動きは、それ自体が大きな精神的エネルギーを必要とします。

特にネガティブな感情、例えば不安、恐怖、悲しみ、怒りなどを感じているときは、心身に強いストレスがかかり、一気にエネルギーを消耗してしまうのです。

一度落ち込むとなかなか立ち直れず、ネガティブな感情を引きずってしまうことも、疲労が蓄積する原因となります。

一人で反省会を開き、考えすぎてしまう

傷つきやすい人は、物事を深く考える傾向があります。

その日の出来事を夜寝る前に思い出しては、「あのとき、あんなことを言わなければよかった」「もっと違う対応ができたのではないか」と、一人で延々と反省会を繰り広げがちです。

この「考えすぎる」行為は、精神的な疲労を増大させます。

特に、過去の失敗や他人からのネガティブな評価を何度も頭の中で再生してしまう「反芻思考」は、心を消耗させる大きな要因です。

終わったことをくよくよと考え続けても、現実は何も変わりません。

それどころか、ネガティブな思考のループに陥り、不安や自己嫌悪を増幅させてしまいます。

脳が休息すべき時間にも考え事をしているため、睡眠の質が低下し、翌朝になっても疲れが取れないという悪循環に陥りやすいのです。

デリケートさの背景にある幼少期の原因

人の性格や気質は、生まれ持った要素だけでなく、育ってきた環境、特に幼少期の経験が大きく影響します。

現在のあなたのデリケートさや傷つきやすさも、もしかしたら子供の頃の体験が関係しているのかもしれません。

ここでは、傷つきやすさの背景にあると考えられる幼少期の原因について探っていきます。

親からありのままの自分を受け入れてもらえなかった

幼少期において、親から無条件の愛情を受け、「ありのままの自分でいいんだ」と感じられる経験は、自己肯定感を育む上で非常に重要です。

しかし、もし親が条件付きの愛情しか示さなかった場合、子供は常に親の期待に応えようと顔色をうかがうようになります。

例えば、「テストで良い点を取ったら褒めてあげる」「言うことを聞く良い子でいれば愛してあげる」といった育てられ方です。

このような環境で育つと、「良い子でなければ自分には価値がない」「ありのままの自分は受け入れてもらえない」という思い込みが形成されます。

その結果、大人になっても他人の評価を過度に気にするようになり、少しでも否定的な態度を取られると、自分の存在価値そのものが脅かされるように感じ、深く傷ついてしまうのです。

厳しいしつけや過度な期待をかけられていた

親からのしつけが厳しすぎたり、過度な期待をかけられたりした経験も、傷つきやすさに繋がることがあります。

常に「こうあるべきだ」という高い基準を設けられ、それを達成できないと厳しく叱責されるような環境では、子供は完璧主義になりやすいです。

「失敗は許されない」というプレッシャーの中で育つと、些細なミスでも強い罪悪感や無力感を抱くようになります。

また、親の期待に応え続けることでしか自分の存在価値を見出せなかったため、大人になってからも、他人の期待に応えられない自分を強く責めてしまいます。

自分で自分を認める基準が非常に厳しくなっており、常に自分を監視し、できていない部分ばかりに目が行ってしまうのです。

家庭環境が不安定で、安心できる場所がなかった

子供にとって家庭は、心身の安全が守られ、安心して過ごせる「安全基地」であるべき場所です。

しかし、親の夫婦喧嘩が絶えなかったり、家族間のコミュニケーションが乏しかったり、精神的・身体的な虐待があったりするなど、家庭環境が不安定であった場合、子供は常に緊張や不安を抱えながら過ごすことになります。

いつ何が起こるか分からないという環境では、周囲の状況や人の気分に敏感にならざるを得ません。

自分の身を守るために、常にアンテナを張り巡らせておく必要があったのです。

この幼少期に身につけた生存戦略が、大人になっても抜けずに、過敏さや警戒心の強さとして残り、些細なことにも脅威を感じて傷つきやすい性格の原因となっている可能性があります。

傷つきやすいことでぶつかる恋愛の壁

感受性が豊かで共感力が高いという特徴は、恋愛において相手の気持ちを深く理解できるという長所にもなります。

しかしその一方で、その繊細さゆえに、恋愛関係で様々な壁にぶつかり、悩んでしまうことも少なくありません。

ここでは、傷つきやすい人が恋愛で直面しがちな問題について解説します。

相手の言動に一喜一憂し、感情が不安定になる

傷つきやすい人は、パートナーの些細な言動を深読みし、過剰に反応してしまう傾向があります。

連絡の返信が少し遅いだけで「嫌われたのかもしれない」、少し機嫌が悪そうに見えるだけで「私が何かしてしまったのだろうか」と、ネガティブな憶測を膨らませて不安に陥ります。

相手には全く悪気がないようなことでも、自分への拒絶や否定と捉えてしまい、深く傷ついてしまうのです。

逆に、優しい言葉をかけられれば天にも昇る気持ちになるなど、相手の言動一つで感情が大きく揺さぶられます。

このように、恋愛の主導権を相手に委ね、常に相手の顔色をうかがっている状態では、精神的な安定を保つことが難しく、恋愛そのものが大きなストレス源となってしまいます。

言いたいことが言えず、不満を溜め込んでしまう

「これを言ったら相手を傷つけてしまうかもしれない」「嫌われたくない」という思いが強いため、自分の本音や不満をなかなか相手に伝えられません。

本当は嫌だと感じていることでも、相手に合わせて我慢してしまったり、言いたいことがあっても飲み込んでしまったりします。

この我慢は、健全な関係を築く上で大きな障害となります。

不満が少しずつ心の中に蓄積していき、ある日突然、限界に達して爆発してしまうことがあります。

相手からすれば「なぜ今まで何も言ってくれなかったのか」と困惑し、関係に亀裂が入る原因にもなりかねません。

対等なパートナーシップを築くためには、お互いに本音で話し合い、時には意見をぶつけ合うことも必要不可欠なのです。

相手に依存しすぎたり、過度に見返りを求めたりする

自己肯定感の低さから、パートナーに自分の価値を見出そうとする傾向もあります。

「この人がいないと自分はダメだ」と相手に過度に依存してしまい、重たい存在になってしまうことがあります。

また、自分が相手のために尽くしている分、相手にも同じレベルの愛情や配慮を無意識に求めてしまいます。

「私はこんなにあなたのことを考えているのに、どうしてあなたは分かってくれないの?」と、見返りを求める気持ちが強くなると、相手の些細な行動が裏切りに感じられ、勝手に傷ついてしまうのです。

恋愛は、お互いが自立した個人として支え合う関係が理想です。

相手に自分の心の穴を埋めてもらうことを期待するのではなく、まずは自分で自分を満たすことが、安定した恋愛関係を築くための第一歩となります。

傷つきやすい人が生きやすくなるための改善策

- 無理なくできる効果的な対処法とは

- 困難を乗り越えるための克服のヒント

- 職場での人間関係を円滑にするコツ

- ストレスを減らす仕事の選び方と進め方

- 鍵となる自己肯定感の高め方

- 自分らしさを受け入れる傷つきやすい人へ

無理なくできる効果的な対処法とは

傷つきやすい性格を今すぐ完全に変えることは難しいかもしれません。

しかし、日々の考え方や行動を少し工夫するだけで、心の負担を軽くし、生きづらさを和らげることは十分に可能です。

大切なのは、自分を責めるのではなく、自分に合った対処法を見つけて実践していくことです。

ここでは、日常生活の中で無理なく取り入れられる効果的な対処法をいくつか紹介します。

物理的に刺激から距離を置く

傷つきやすい人は、外部からの刺激に敏感です。

人混みや騒がしい場所、苦手な人との会話など、自分がストレスを感じる環境や状況を自覚し、意識的にそこから距離を置くことが有効です。

例えば、満員電車が苦手なら、少し早起きして空いている時間の電車に乗る。

職場の雑談が苦痛なら、昼休みは一人で静かに過ごせる場所へ移動する。

SNSを見て落ち込むことが多いなら、デジタルデトックスの時間を作るなど、物理的に刺激を遮断する方法はたくさんあります。

これは逃げではなく、自分の心を守るための賢明な戦略です。

自分にとって快適な環境を整えることで、無駄なエネルギーの消耗を防ぎ、心の平穏を保つことができます。

事実と感情(解釈)を切り離して考える

私たちは、起きた出来事(事実)に対して、自分なりの解釈を加えて感情を抱きます。

傷つきやすい人は、この「解釈」の部分がネガティブに偏りがちです。

例えば、「同僚に挨拶をしたが返事がなかった」という事実に対し、「私は嫌われているに違いない」というネガティブな解釈を加え、悲しい気持ちになります。

しかし、事実は「挨拶に返事がなかった」というだけで、相手がたまたま考え事をしていて聞こえなかったのかもしれません。

このように、起きた出来事と、それに対する自分の解釈や感情を意識的に切り離して考える練習をしてみましょう。

「これはあくまで自分の想像かもしれない」「他の可能性もあるのではないか」と一旦立ち止まる癖をつけることで、自動的なネガティブ思考の連鎖を断ち切ることができます。

リラックスできる時間や趣味を持つ

常に神経を張り詰めている傷つきやすい人にとって、心からリラックスできる時間を持つことは非常に重要です。

意識的に心と体を休ませ、ストレスをリセットする習慣を作りましょう。

ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、アロマを焚く、軽いストレッチをするなど、自分が心地よいと感じることであれば何でも構いません。

また、何かに没頭できる趣味を持つことも効果的です。

趣味に集中している間は、悩みや不安から意識が離れ、脳をリフレッシュさせることができます。

大切なのは、一日のうちで少しでも「自分のためだけの時間」を作り、すり減った心をケアしてあげることです。

困難を乗り越えるための克服のヒント

日々の対処法に加えて、傷つきやすい性格そのものを少しずつ克服し、より強くしなやかな心を手に入れるための考え方もあります。

これは、自分を否定して別人になるということではありません。

自分の特性を理解した上で、困難な状況にうまく対処していくスキルを身につけるということです。

ここでは、そのためのヒントをいくつか紹介します。

物事を長期的な視点で捉える

傷ついたとき、私たちはその出来事が世界の終わりのように感じてしまうことがあります。

しかし、少し視野を広げて、長期的な視点で物事を捉えてみましょう。

「今日の失敗は、1年後、5年後の自分にとってどれほどの意味を持つだろうか」「この悩みは、自分の人生全体から見れば、ほんの些細な出来事かもしれない」と考えてみるのです。

時間が経てば、ほとんどの悩みや失敗は色褪せていくものです。

目の前の出来事に囚われすぎず、自分の人生という長い時間軸の中で捉え直すことで、問題が相対的に小さく見え、冷静に対処できるようになります。

これは、困難な状況から心理的な距離を取り、客観的に自分を見つめるための有効な方法です。

課題の分離を意識する

心理学者のアドラーが提唱した「課題の分離」という考え方も非常に役立ちます。

これは、自分の課題と他人の課題を明確に区別し、他人の課題には踏み込まないという考え方です。

例えば、相手があなたのことをどう思うか、あなたの言動をどう評価するかは、「相手の課題」であり、あなたがコントロールできることではありません。

あなたがコントロールできるのは、自分の言動、つまり「自分の課題」だけです。

他人の機嫌を取ろうとしたり、全員から好かれようとしたりするのは、他人の課題に土足で踏み込むようなものです。

自分が誠実だと思う行動を取ったのであれば、それ以上相手の反応を気にする必要はありません。

この課題の分離を意識することで、対人関係の悩みの多くは、実は自分が背負う必要のないものだったと気づくことができ、心が軽くなるはずです。

傷ついた経験を学びや成長の機会と捉える

傷ついた経験は、ただ辛いだけのものではありません。

その経験から何を学び、次にどう活かすかを考えることで、それは自己成長のための貴重な糧となり得ます。

なぜ自分はその言葉で傷ついたのか、自分のどんな価値観が揺さぶられたのかを深く掘り下げてみるのです。

そうすることで、今まで気づかなかった自分の弱点や、大切にしている価値観が見えてくることがあります。

例えば、「無責任だ」と言われて深く傷ついたなら、自分は「責任感」を非常に大切にしている人間なのだと再認識できるかもしれません。

傷ついた経験は、自分自身をより深く理解するためのチャンスです。

失敗や批判を恐れるのではなく、それを乗り越えることで自分はもっと強くなれると信じることが、克服への大きな一歩となります。

職場での人間関係を円滑にするコツ

一日の大半を過ごす職場は、傷つきやすい人にとってストレスを感じやすい場所の一つです。

様々な価値観を持つ人々と関わる中で、誤解されたり、心ない言葉に傷ついたりすることもあるでしょう。

しかし、いくつかのコツを意識するだけで、職場での人間関係をより円滑にし、過度なストレスから自分を守ることができます。

すべての人に好かれようとしない

まず心に留めておきたいのは、「職場は友達作りの場ではない」ということです。

もちろん、良好な関係を築くに越したことはありませんが、すべての人から好かれ、理解される必要は全くありません。

どんなに努力しても、どうしてもそりが合わない人はいるものです。

八方美人になろうとすると、かえって自分をすり減らし、疲弊してしまいます。

大切なのは、すべての人に好かれることではなく、信頼できる数人の同僚や上司と良好な関係を築くことです。

苦手な人とは、仕事上必要なコミュニケーションに留め、プライベートな感情は持ち込まないように割り切る勇気を持ちましょう。

「嫌われてもいい」と考えるだけで、対人関係のプレッシャーは驚くほど軽くなります。

アサーティブなコミュニケーションを心がける

自分の意見を言えずに我慢しがちな傷つきやすい人には、「アサーティブ・コミュニケーション」を学ぶことをお勧めします。

これは、相手の意見を尊重しつつ、自分の意見や気持ちを正直に、しかし攻撃的にならずに伝えるコミュニケーションスキルです。

例えば、無理な仕事を頼まれたときに、「できません」とただ断る(攻撃的)のではなく、「今はできませんが、明日まで待っていただけるなら対応できます」と代替案を出す(アサーティブ)。

また、「どうして分かってくれないのですか」と相手を主語にするのではなく、「私はこう感じています」と自分を主語にして気持ちを伝える「I(アイ)メッセージ」も有効です。

アサーティブな表現を身につけることで、自分を犠牲にすることなく、相手と対等で誠実な関係を築くことができます。

報告・連絡・相談(報連相)を徹底する

職場での不要な誤解やトラブルを避けるためには、基本的な「報連相」を徹底することが非常に効果的です。

傷つきやすい人は、悪い報告をすると相手をがっかりさせてしまうのではないかと恐れ、問題を一人で抱え込みがちです。

しかし、問題が小さいうちに報告・相談する方が、結果的に被害を最小限に抑えられ、周囲からの信頼も得られます。

仕事の進捗状況をこまめに共有することで、「ちゃんとやってくれているな」という安心感を相手に与えることができます。

コミュニケーションの基本を丁寧に行うことが、結果として自分を守り、円滑な人間関係を築く土台となるのです。

ストレスを減らす仕事の選び方と進め方

毎日多くの時間を費やす仕事は、人生の満足度に大きな影響を与えます。

傷つきやすい人にとって、自分に合わない仕事や働き方は、心身を消耗させる大きな原因となります。

自分の特性を理解し、それに合った仕事を選ぶこと、そして日々の仕事の進め方を工夫することで、ストレスを大幅に減らし、やりがいを感じながら働くことが可能です。

自分のペースで進められる仕事を選ぶ

傷つきやすい人は、他人の視線や評価を気にしすぎたり、頻繁なコミュニケーションに疲弊したりすることが多いため、ある程度自分のペースで集中して取り組める仕事が向いています。

例えば、以下のような職種が考えられます。

- 専門職・技術職:プログラマー、Webデザイナー、経理、研究職など

- クリエイティブ職:ライター、イラストレーター、編集者など

- 自然や動物と関わる仕事:農業、林業、動物園の飼育員など

これらの仕事は、チームで協力する場面もありますが、一人で黙々と作業に集中する時間が多いのが特徴です。

自分の内面世界に深く潜り、物事をじっくり考えるという特性を活かすことができます。

ノルマや競争が激しい営業職や、常に多くの人と接する必要がある接客業などは、ストレスを感じやすいかもしれません。

仕事のタスクを細分化し、完璧を目指さない

どのような仕事に就いたとしても、その進め方には工夫が必要です。

完璧主義の傾向があるため、大きな仕事を前にすると「完璧にやらなければ」というプレッシャーで動けなくなってしまうことがあります。

これを防ぐためには、まず大きなタスクを小さなステップに細分化することが有効です。

「企画書を完成させる」ではなく、「まず参考資料を3つ探す」「次に目次案を考える」といったように、具体的な行動レベルまで分解するのです。

そして、一つのステップが完了するごとに、自分を褒めてあげましょう。

また、最初から100点を目指すのではなく、「まずは60点の完成度でいいから、一度最後まで終わらせてみよう」と考えることも大切です。

完璧ではなく、まずは完了させることを目標にすることで、仕事へのハードルが下がり、スムーズに着手できるようになります。

鍵となる自己肯定感の高め方

傷つきやすさを克服し、生きづらさを解消するための最も根本的な鍵は、「自己肯定感」を高めることです。

自己肯定感とは、ありのままの自分を認め、価値ある存在だと感じられる感覚のことです。

この感覚が安定していると、他人の評価に一喜一憂したり、些細なことで深く落ち込んだりすることが少なくなります。

自己肯定感は、日々の小さな習慣や考え方の積み重ねによって、少しずつ育てていくことができます。

小さな成功体験を積み重ねる

自己肯定感を高めるためには、「自分にもできる」という感覚を育てることが重要です。

そのためには、自分で設定した小さな目標をクリアしていく「成功体験」を積み重ねることが効果的です。

目標は、決して大きなものである必要はありません。

「朝15分早く起きて散歩する」「寝る前に5分間だけ読書する」「今日一日、人の悪口を言わない」など、少し頑張れば達成できるレベルのことで十分です。

大切なのは、目標を達成したら、「よくやったね」と自分で自分をきちんと褒めてあげることです。

この小さな成功と自己承認のサイクルを繰り返すことで、「自分はやればできる人間だ」という自信が少しずつ育っていきます。

自分の長所やできたことに目を向ける

傷つきやすい人は、自分の欠点やできていない部分にばかり注目しがちです。

意識的に、自分の長所や今日一日でできたことに目を向ける習慣をつけましょう。

その日あった良かったことや、自分が頑張ったこと、人から感謝されたことなどを、寝る前に3つ書き出す「三行ポジティブ日記」は、手軽に始められるお勧めの方法です。

「今日は締め切りを守れた」「同僚に笑顔で挨拶できた」「美味しいコーヒーを淹れられた」など、どんな些細なことでも構いません。

書き出すことで、自分が思っている以上に、自分には良いところがあり、日々頑張っていることに気づくことができます。

自分のポジティブな側面に光を当てることで、自己評価が自然と上がっていきます。

他人との比較をやめる

自己肯定感を下げる最大の原因の一つが、他人との比較です。

SNSなどで他人の華やかな生活や成功を目にすると、つい自分の状況と比べてしまい、「自分はなんてダメなんだ」と落ち込んでしまいがちです。

しかし、あなたが見ているのは、その人の人生のほんの一部分を切り取った「良い場面」にすぎません。

人と自分を比べても、何も良いことはありません。

比べるべき相手は、他人ではなく「過去の自分」です。

昨日より少しでも成長できた部分があれば、それで十分です。

自分のペースで、自分なりの幸せの基準を持つことが、揺るぎない自己肯定感を築く上で不可欠なのです。

自分らしさを受け入れる傷つきやすい人へ

ここまで、傷つきやすい人の特徴や原因、そして様々な対処法や改善策についてお伝えしてきました。

たくさんの情報を読んで、少し疲れてしまったかもしれませんね。

最後に、今まさに生きづらさを感じているあなたに、最も伝えたいことがあります。

それは、あなたのその繊細さや傷つきやすさは、決してなくすべき欠点ではないということです。

感受性が豊かであることは、人の痛みが分かり、優しくなれるという素晴らしい才能です。

物事を深く考える力は、他の人が気づかない本質を見抜く洞察力に繋がります。

あなたは、そのままで十分に価値のある存在なのです。

もちろん、生きづらさを感じる部分については、今回紹介したような方法で少しずつ和らげていく努力も大切です。

しかし、それは自分を否定するためではなく、あなたがあなたらしく、もっと楽に生きるための工夫にすぎません。

自分の繊細さを呪うのではなく、それも自分の一部として優しく受け入れてあげてください。

無理に強くなろうとしなくても、変わろうと焦らなくても大丈夫です。

まずは、毎日頑張っている自分自身を認め、ねぎらってあげることから始めてみませんか。

あなたのペースで、一歩ずつ進んでいけば、きっと自分らしい幸せの形が見つかるはずです。

- 傷つきやすい人は感受性が豊かで共感力が高い性格

- 自己肯定感が低く完璧主義な傾向がある

- HSPの気質と共通する特徴が多いが同一ではない

- 常に周囲に気を配るため精神的に疲れやすい

- 幼少期の家庭環境が傷つきやすさの原因となることも

- 恋愛では相手の言動に一喜一憂しがち

- 自分の本音を言えずに不満を溜め込む癖がある

- ストレスを感じる環境から物理的に距離を置くのが有効

- 起きた事実と自分のネガティブな解釈を切り離して考える

- アサーティブな伝え方で人間関係を円滑にする

- 自分のペースで働ける仕事を選ぶとストレスが少ない

- 完璧を目指さずタスクを細分化して仕事を進める

- 小さな成功体験を重ねて自己肯定感を育む

- 他人との比較をやめ過去の自分と比べる

- 繊細さは弱点ではなく個性であり才能でもある