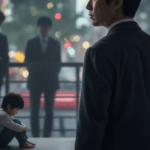

あなたの周りにいる優しい人が、ある日突然、何も言わずに去ってしまった経験はありませんか。

いつも穏やかで、何をしても怒らないように見えた人が、静かに関係を断ち切ってしまうことがあります。

この現象は、多くの人が経験する人間関係の悩みの一つです。

優しい人が黙って去るという行動の裏には、複雑な心理や理由が隠されています。

多くの場合、その背景には長い間の我慢や、言葉にならないサインが存在するものです。

この記事では、優しい人が黙って去る時の心理的な理由や、その行動に至るまでの前兆を深く掘り下げていきます。

職場や恋愛といった具体的な状況における特徴的なサインにも触れ、関係が手遅れになる前に対処法を見つけるためのヒントを提供します。

大切な人との人間関係を良好に保つため、ぜひ最後までお読みください。

- 優しい人が黙って去る背後にある心理的な理由

- 関係が悪化する前に現れる行動や態度の前兆

- 職場における優しい人が見せる特徴的なサイン

- 恋愛関係で注意すべきすれ違いや期待の問題

- 相手が去ってしまう「手遅れ」の状態を避ける方法

- 関係を修復し、再び心を開いてもらうための対処法

- 大切な人との人間関係を長く維持するための秘訣

目次

優しい人が黙って去るのは限界というサイン

- 優しい人が黙って去る心理的な理由

- 怒らない人の我慢と見切り

- 関係が手遅れになる前の前兆

- 職場で見せる特徴的な行動

- 恋愛におけるすれ違いと期待

優しい人が黙って去る心理的な理由

優しい人が黙って去る行動の背景には、いくつかの共通した心理的な理由が存在します。

まず最も大きな理由として、争いごとを避けたいという気持ちが挙げられるでしょう。

優しい人は、他人と衝突することに対して強いストレスを感じる傾向があります。

自分の意見を主張したり、不満を伝えたりすることで相手を傷つけたり、場の空気を悪くしたりすることを極端に恐れるのです。

そのため、問題が起きても正面から向き合うのではなく、自分が我慢すれば丸く収まるだろうと考えてしまいます。

しかし、その我慢には限界があるというわけです。

自己犠牲の精神と疲弊

また、自己犠牲の精神が強いことも一因と考えられます。

彼らは自分の感情や欲求を後回しにして、常に他人を優先する傾向にあります。

周りの人から「良い人」だと思われたい、期待に応えたいという気持ちが強く、無意識のうちに自分を追い込んでしまうのです。

このような行動は、短期的には関係を円滑にするかもしれませんが、長期的には心身ともに疲弊してしまいます。

自分の心がすり減っていくのを感じながらも、それを表に出すことができず、エネルギーが尽きた瞬間に静かにその場を離れるという選択をするのです。

感情表現の不器用さ

さらに、自分のネガティブな感情を表現することに慣れていない、あるいは不器用であるという点も無視できません。

幼少期から「聞き分けの良い子」でいることを求められたり、わがままを言うと否定されたりした経験から、自分の本音を伝えることに罪悪感を抱くようになる人もいます。

怒りや悲しみといった感情をどう表現すれば良いか分からず、溜め込むしかないのです。

その結果、感情のダムが静かに決壊するように、ある日突然すべての関係をリセットしてしまう行動につながります。

彼らは、去ることが唯一の自己表現であり、自分を守るための最終手段だと感じているのかもしれません。

このように、優しい人が黙って去るのは、決して気まぐれや無責任さから来るものではなく、彼らなりの深い葛藤と苦悩の結果であると言えるでしょう。

怒らない人の我慢と見切り

普段は温厚で、決して怒らないように見える人ほど、内面では多くの感情を抑え込み、我慢を重ねています。

彼らが怒りを表に出さないのは、怒りの感情がないからではなく、それを表現することのリスクを深く理解しているからです。

関係が悪化すること、相手を傷つけること、そして何より自分が「怒る人」というネガティブなレッテルを貼られることを恐れています。

そのため、些細な不満や違和感を覚えたとしても、「自分が我慢すればいい」とその場を収めようとします。

この我慢は、まるで少しずつ水が溜まっていく器のようです。

最初は問題なく受け止められますが、気づかないうちに水かさは増し、やがては溢れ出す寸前まで到達します。

しかし、周りの人々はその器にどれだけの水が溜まっているかに気づきません。

なぜなら、彼らはいつも笑顔で穏やかに振る舞っているからです。

見切りをつける瞬間

そして、ある日突然、彼らは「見切り」をつけます。

この「見切り」は、特定の大きな出来事が引き金になることもありますが、多くは「もうこれ以上は無理だ」という静かな限界の訪れです。

それは、積み重なった小さな失望の連続かもしれませんし、相手の無神経な一言が最後の一滴になることもあります。

重要なのは、彼らにとっての見切りは、感情的な爆発ではなく、冷静な判断であるということです。

「この人とこれ以上一緒にいても、自分がすり減るだけだ」「この関係は改善の見込みがない」と静かに結論を下し、関係を断つことを決意するのです。

この段階に至ると、もはや話し合いや謝罪では覆すことが難しい場合が多くなります。

なぜなら、彼らは去る決断を下すまでに、心の中でありとあらゆるシミュレーションと葛藤を繰り返しているからです。

我慢と優しさの境界線

怒らない人の我慢は、一見すると優しさや寛容さに見えますが、実は健全な関係を築く上での障壁になることもあります。

本音を伝え合えない関係は、表面上は平和に見えても、内側では歪みが生じているからです。

彼らが黙って去っていくのは、その歪みが修復不可能なレベルに達したという最終通告なのかもしれません。

したがって、相手が怒らないからといって、それに甘えて無神経な言動を繰り返すことは非常に危険です。

沈黙は同意ではなく、我慢の始まりであり、その我慢が限界に達した時、静かに、しかし確実に関係は終わりを迎えることになるのです。

関係が手遅れになる前の前兆

優しい人が黙って去るという決断は、決して突然下されるものではありません。

その決断に至るまでには、必ず何らかの前兆、つまりサインが発せられています。

しかし、そのサインは非常に些細で分かりにくいため、多くの人が見過ごしてしまいます。

関係が修復不可能な「手遅れ」の状態になる前に、これらの前兆に気づくことが極めて重要です。

コミュニケーションの変化

最も分かりやすい前兆の一つが、コミュニケーションの変化です。

以前は積極的に会話に参加し、楽しそうに自分の話をしていた人が、徐々に口数が少なくなります。

話しかけても「うん」「そうだね」といった短い返事で終わることが増え、会話が続かなくなります。

これは、あなたとの会話にエネルギーを使うことを無意識に避けているサインです。

また、メールやLINEの返信が遅くなったり、内容が素っ気なくなったりするのも危険な兆候でしょう。

以前は絵文字やスタンプを交えて感情豊かに返してくれたのに、今は事務的な文章だけ、という場合は注意が必要です。

距離感の変化

物理的・心理的な距離感の変化も重要な前兆です。

二人きりになる状況を避けられるようになったり、食事や飲みの誘いを断られる回数が増えたりします。

「最近忙しくて」という理由が多用されるようになりますが、それは多くの場合、本当の理由を隠すための口実です。

彼らは、あなたと一緒にいる空間に居心地の悪さを感じ始めており、無意識に距離を取ろうとしているのです。

また、以前は笑顔で接してくれていたのに、最近は目が合ってもすぐに逸らされたり、表情が硬かったりすることが増えるのも、心が離れつつあるサインと言えるでしょう。

関心の低下

あなた自身やあなたの話に対する関心が明らかに低下するのも、見逃してはならない前兆です。

例えば、あなたが自分の近況や悩みを話しても、以前のように親身になって聞いてくれなくなります。

質問を返してきたり、共感の言葉をかけてきたりすることが減り、どこか上の空で聞いているように感じられるでしょう。

これは、相手の心の中で、あなたの優先順位が著しく低下していることを示しています。

これらの前兆は、一つ一つは小さな変化かもしれません。

しかし、これらが複数重なって現れた時、それは関係の危機が迫っていることを示す警告です。

「気のせいかな」と軽視せず、相手の変化に真摯に向き合うことが、手遅れになるのを防ぐための第一歩となります。

職場で見せる特徴的な行動

職場という環境は、家庭や友人関係とは異なり、簡単に関係を断ち切ることが難しい場所です。

そのため、職場で優しい人が限界を感じた場合、そのサインはより間接的で分かりにくい形で現れる傾向があります。

彼らが黙って退職や異動を決意する前に見せる特徴的な行動を知ることは、職場の人間関係を円滑に保つ上で非常に重要です。

必要最低限の関わり

まず見られるのが、業務上必要最低限の関わりしか持たなくなるという行動です。

以前はランチに誘ってくれたり、休憩中に雑談を交わしたりしていた人が、次第にそうした行動を取らなくなります。

挨拶や業務連絡はきちんと行いますが、それ以上の私的な会話を意図的に避けるようになるのです。

これは、特定の誰か、あるいは職場全体の雰囲気に対して、精神的なエネルギーを消耗したくないという自己防衛の表れです。

彼らは波風を立てることを嫌うため、あからさまに無視するようなことはしませんが、静かにフェードアウトするような形で距離を置こうとします。

仕事へのスタンスの変化

仕事への取り組み方にも変化が見られることがあります。

これまで他人の仕事を手伝ったり、積極的に意見を出したりしていた人が、自分の担当業務だけを淡々とこなすようになります。

会議での発言が減り、新しいプロジェクトへの参加にも消極的になるかもしれません。

これは、仕事への情熱が失われたというよりは、「この職場で頑張っても報われない」「余計なことをして面倒に巻き込まれたくない」という諦めの気持ちが根底にあります。

彼らは、職場に対する期待を静かに手放し、去る日に向けて精神的な準備を始めているのです。

感情の表出がなくなる

最も危険なサインの一つが、感情の表出が極端に少なくなることです。

喜びや楽しさといったポジティブな感情はもちろん、困惑や不満といったネガティブな感情さえも顔に出さなくなります。

まるで能面をつけたかのように、常に無表情で淡々と仕事をするようになります。

周りからは「冷静でプロフェッショナルだ」と誤解されることさえあるかもしれません。

しかし、これは心が完全にシャットダウンしてしまっている状態です。

もはやその職場や人間関係に対して何も感じなくなり、良くも悪くも心を動かされなくなっているのです。

このような状態になった人を引き留めるのは、極めて困難と言えるでしょう。

職場でこれらの特徴的な行動に気づいたら、それは優しい人が限界を迎え、この場所から去ることを考えている重要なサインかもしれません。

| サイン | 職場での行動例 | 恋愛での行動例 |

|---|---|---|

| コミュニケーションの変化 | 業務連絡のみで雑談を避ける | LINEの返信が遅く、内容が素っ気ない |

| 距離感の変化 | ランチや飲みの誘いを断る | デートの回数が減り、二人きりを避ける |

| 関心の低下 | 会議で発言せず、意見を求めない | 相手の話に上の空で、質問しなくなる |

| 感情表現の欠如 | 常に無表情で、感情を出さない | 喜怒哀楽のリアクションが薄くなる |

恋愛におけるすれ違いと期待

恋愛関係において、優しい人が黙って去るという結末は、特に悲劇的で、残された側に深い混乱と傷を残します。

「あんなに優しかったのに、なぜ」「何か悪いことをしただろうか」と自問自答を繰り返すことになります。

この背景には、恋愛特有のすれ違いと、優しい人が抱えがちな過剰な期待へのプレッシャーが存在します。

「言わなくても察してほしい」という期待

優しい人は、相手の気持ちを察することに長けていることが多いです。

相手が何を求めているのか、どうすれば喜んでくれるのかを常に考えて行動します。

その一方で、自分自身も同じように「言わなくても自分の気持ちを察してほしい」と無意識に期待してしまう傾向があります。

しかし、残念ながらすべての人が同じように高い共感力を持っているわけではありません。

パートナーが自分の不満や疲れに気づいてくれないと、「なぜ分かってくれないのだろう」「自分はこれだけ尽くしているのに」という満たされない思いが募っていきます。

この「察してほしい」という期待が、すれ違いを生む最初のきっかけとなるのです。

不満を伝えないことによる問題の深刻化

優しい人は、関係に波風を立てることを嫌うため、不満や不安があっても口に出さずに我慢してしまいます。

「こんなことを言ったら嫌われるかもしれない」「相手を困らせてしまう」と考え、自分の感情に蓋をしてしまうのです。

しかし、伝えられなかった不満は消えてなくなるわけではなく、心の中に静かに蓄積されていきます。

最初は小さなすれ違いだったものが、コミュニケーション不足によってどんどん大きな溝となっていきます。

パートナー側は、相手が何も言わないため、問題があることにさえ気づいていません。

この認識のズレが、関係を修復困難な状況へと導いてしまうのです。

理想の恋人像へのプレッシャー

また、優しい人はパートナーからの「優しくて、何でも許してくれる人」という期待に応えようと、無意識に無理をしてしまうことがあります。

本当は疲れていても、会いたいと言われれば無理して時間を作り、納得できないことがあっても、相手が喜ぶならと我慢して合わせます。

この「理想の恋人」を演じ続けることは、徐々に彼らの心を蝕んでいきます。

自分の本当の感情と、演じている自分とのギャップに苦しみ、やがて恋愛そのものに疲弊してしまうのです。

そして、エネルギーが尽き果てた時、彼らは「もうこれ以上、あなたにとっての理想の恋人ではいられない」と、別れを告げる代わりに、静かに相手の前から姿を消すという選択をします。

これは、相手を傷つけたくないという最後の優しさであり、同時に自分自身を守るための悲しい決断なのです。

優しい人が黙って去る前に関係を改善する対処法

- 相手を傷つけたくない優しさの理解

- 「疲れた」と感じさせない人間関係

- もう一度心を開いてもらうには

- 突然の関係悪化を防ぐために

- 優しい人が黙って去る前に察してあげる大切さ

相手を傷つけたくない優しさの理解

優しい人が黙って去るという行動の根底には、多くの場合、「相手を傷つけたくない」という歪んだ形での優しさが存在します。

彼らは、別れ話や不満を伝えること自体が、相手にとって大きな精神的負担になると考えています。

言い争いになったり、相手を泣かせたりする場面を想像するだけで、強いストレスを感じてしまうのです。

そのため、自分が静かに身を引くことが、結果的に相手へのダメージを最小限に抑える方法だと信じ込んでいます。

この考え方は、残された側からすれば理解しがたいものかもしれません。

「何も言われずに去られる方がよっぽど傷つく」と感じるのが自然でしょう。

しかし、この行動原理を理解することが、関係改善への第一歩となります。

彼らの「優しさ」の背景を考える

まず、彼らがなぜそこまで「相手を傷つけること」を恐れるのか、その背景を理解しようと努めることが大切です。

もしかしたら、過去の経験から、自分の意見を言うことで誰かを深く傷つけてしまったトラウマがあるのかもしれません。

あるいは、自己肯定感が低く、「自分の本音なんて、誰も聞きたくないだろう」と思い込んでいる可能性もあります。

彼らの行動を単に「ずるい」「無責任だ」と断罪するのではなく、その行動の裏にある臆病さや不器用さを含めて受け止める姿勢が求められます。

彼らの沈黙は、あなたへの攻撃ではなく、彼らなりの不器用な配慮なのだと理解することから始めましょう。

安心できる環境を作る

その上で、相手が本音を話しても大丈夫だと感じられるような、安心できる環境を作ることが重要です。

日頃から、「何か思うことがあったら、いつでも言ってね。あなたの意見なら、どんなことでもちゃんと聞きたいから」というメッセージを伝え続けましょう。

そして、実際に相手が小さな不満や意見を口にした際には、決して感情的に反論したり、話を遮ったりしてはいけません。

まずは「そう感じていたんだね。話してくれてありがとう」と、相手の気持ちを受け止めることが大切です。

たとえその意見に同意できなくても、まずは相手が勇気を出して本音を伝えてくれたという事実を尊重するのです。

このような経験を積み重ねることで、彼らは徐々に「この人になら本音を話しても大丈夫かもしれない」と感じるようになります。

相手の「傷つけたくない」という優しさを理解し、それに応える形で「傷ついても大丈夫だよ」というこちらの覚悟と安心感を示すこと。

それが、彼らが黙って去っていくという悲しい結末を避けるための、最も根本的な対処法と言えるでしょう。

「疲れた」と感じさせない人間関係

優しい人が関係から去っていく大きな要因の一つに、精神的な「疲れ」があります。

彼らは常に周りに気を使い、相手の期待に応えようと努力し続けるため、気づかないうちにエネルギーを消耗しています。

大切な人に「この人と一緒にいると疲れる」と感じさせないためには、どのような人間関係を築いていけば良いのでしょうか。

ギブアンドテイクのバランスを意識する

まず、関係性におけるギブアンドテイクのバランスを意識することが不可欠です。

優しい人は、与える(ギブ)ことに慣れており、受け取る(テイク)ことが苦手な傾向があります。

あなたは、相手から何かをしてもらうばかりになっていないでしょうか。

悩みを聞いてもらったり、助けてもらったりした後に、きちんと感謝を伝えていますか。

そして、相手が困っている時には、こちらから積極的にサポートを申し出ていますか。

重要なのは、物質的な見返りではなく、精神的な支え合いです。

「いつもありがとう」「あなたがいてくれて助かる」といった言葉を伝えるだけでも、彼らの心は満たされます。

一方的に与え続ける関係は、どんなに優しい人でもいつか疲弊してしまいます。

お互いが支え合い、感謝し合える関係を目指しましょう。

相手の「NO」を尊重する

優しい人は、頼み事をされると断れないことが多いです。

本当は乗り気でなかったり、自分の予定があったりしても、「断ったら相手に悪い」という気持ちから無理して引き受けてしまいます。

このような状況を避けるためには、こちら側が配慮する必要があります。

何かをお願いする時には、「もし都合が悪かったら、遠慮なく断ってね」「無理なら全然気にしないで」といった一言を添えることが大切です。

そして、実際に相手が断ってきた場合には、「そっか、分かった!教えてくれてありがとう」と、快く受け入れましょう。

ここで少しでも不満そうな態度を見せてしまうと、彼らは「やっぱり断るべきではなかった」と罪悪感を抱き、次からはまた無理をしてしまいます。

相手が安心して「NO」と言える環境を作ることが、結果的に彼らの精神的な負担を軽減し、長く良好な関係を続ける秘訣となるのです。

一人の時間を尊重する

優しい人は、他人と一緒にいると無意識に気を張ってしまうため、一人になってエネルギーを充電する時間が必要です。

相手からの連絡が少し途絶えたり、会う頻度が減ったりした時に、「嫌われたのではないか」と過剰に不安になるのは避けましょう。

相手にも自分のペースや時間があることを理解し、それを尊重する姿勢が大切です。

「疲れた」と感じさせない人間関係とは、常に一緒にいて楽しませる関係ではなく、お互いが自然体でいられ、適度な距離感を保てる関係のことです。

相手への過度な依存や期待を手放し、一人の人間として尊重することが、優しい人との信頼関係を深める鍵となります。

もう一度心を開いてもらうには

もし、あなたがすでに相手から距離を置かれ、関係が冷え切ってしまっている状況だとしたら、もう一度心を開いてもらうのは簡単なことではありません。

優しい人は、一度心を閉ざすと、再び開くまでには非常に長い時間と慎重さが必要です。

焦って距離を詰めようとすると、かえって相手を遠ざけてしまう結果になりかねません。

ここでは、根気強く信頼を回復していくためのステップについて考えます。

まずは冷静に距離を置く

意外に思うかもしれませんが、まずやるべきことは、相手の望む通りに一度距離を置くことです。

相手が黙って去ろうとしているのは、あなたとの関係に疲れ、一人になる時間が必要だと感じているからです。

このタイミングで、しつこく連絡を取ったり、理由を問い詰めたりするのは逆効果です。

「今は少し一人で考えたいんだな」と相手の気持ちを尊重し、冷静になるための時間を与えましょう。

この冷却期間は、あなた自身にとっても、これまでの関係を客観的に振り返り、自分の言動に問題がなかったかを省みるための重要な時間となります。

誠実な謝罪と自己分析の伝達

冷却期間を置いた後、もし連絡を取る機会が得られたなら、まずは誠実に謝罪することから始めましょう。

ここで重要なのは、何に対して謝るのかを具体的に伝えることです。

「もし何か悪いことをしたなら謝ります」といった曖昧な謝罪では、相手の心には響きません。

「あなたの気持ちに気づいてあげられなくてごめんなさい」「あなたにばかり我慢をさせてしまっていたことに、今更ながら気づきました」というように、冷却期間中に自分なりに考え、分析した結果を伝えるのです。

自分の至らなかった点を具体的に言葉にすることで、あなたが真剣に関係を見つめ直し、反省しているという姿勢が伝わります。

期待せずに待ち続ける姿勢

謝罪を伝えた後は、再び相手に判断を委ねましょう。

「やり直したい」「もう一度会ってほしい」といった要求をするのは禁物です。

相手は、心を閉ざすまでに深く傷つき、疲弊しています。

すぐに以前のような関係に戻れるわけではありません。

「あなたの気持ちが整理できるまで、いつまでも待っています」という姿勢を示し、相手からのアクションがあるまでは、こちらからは過度なアプローチを控えるべきです。

誕生日や新年に短いメッセージを送るなど、相手の負担にならない程度の関わりを細く長く続けるのが良いかもしれません。

もう一度心を開いてもらうには、特効薬はありません。

自分の過ちを認め、相手のペースを尊重し、誠実な態度を示し続けること。

その長い道のりの先に、再び信頼関係を築ける可能性が生まれるのです。

突然の関係悪化を防ぐために

優しい人との関係が、ある日突然、修復不可能なほど悪化してしまう事態を防ぐためには、日頃からの小さな心掛けが非常に重要です。

彼らが我慢の限界に達し、黙って去るという最終手段に出る前に、問題の芽を摘み取っていく必要があります。

ここでは、日常的に実践できるコミュニケーションのヒントをいくつか紹介します。

「ありがとう」と「ごめんなさい」を言葉にする

基本的なことですが、感謝と謝罪の言葉をきちんと口に出して伝えることは、想像以上に大きな効果があります。

優しい人は、他人のために行動することを厭いませんが、その行動が当たり前だと思われることには、静かに傷ついています。

些細なことであっても、「さっきは助かったよ、ありがとう」「いつも気遣ってくれて嬉しい」と言葉で伝えることで、彼らの行動が認められ、感謝されているという実感が湧きます。

逆に、自分が間違ったことや、相手に負担をかけてしまったと感じた時には、プライドにこだわらず、「ごめんね、次は気をつけるよ」と素直に謝ることが大切です。

これらの基本的な言葉の積み重ねが、関係の土台を強くし、誤解や不満が溜まるのを防ぎます。

定期的なコミュニケーションの機会を持つ

優しい人は、自分から不満や悩みを切り出すのが苦手です。

そのため、こちらから定期的に「最近どう?」「何か困っていることはない?」と声をかけ、話を聞く機会を意識的に作ることが有効です。

その際、深刻な雰囲気で問い詰めるのではなく、「ちょっとお茶でもしない?」とリラックスした雰囲気を作るのがポイントです。

重要なのは、相手が話しやすい環境を整え、「あなたのことを気にかけている」というメッセージを伝え続けることです。

たとえ、その時に具体的な問題がなくても、気にかけてもらえているという事実だけで、彼らの孤独感は和らぎます。

そして、本当に何か問題が起きた時に、「あの人になら相談できるかもしれない」と思えるような信頼関係を築いておくことができるのです。

相手の変化に敏感になる

前述の「前兆」のセクションでも触れましたが、相手の小さな変化に気づく感受性を磨くことも、突然の関係悪化を防ぐためには不可欠です。

「最近、口数が少ないな」「少し表情が疲れているようだ」といった変化を感じ取ったら、「何かあった?」と優しく声をかけてみましょう。

たとえ相手が「何でもないよ」と答えたとしても、あなたがその変化に気づいたという事実は相手に伝わります。

それは、「ちゃんと見てくれている人がいる」という安心感につながります。

関係は、大きなイベントではなく、日々の小さな関わりの積み重ねによって築かれます。

相手を当たり前の存在だと思わず、常に関心を持ち、敬意を払う姿勢が、突然の関係悪化という最悪の事態を未然に防ぐ鍵となるのです。

優しい人が黙って去る前に察してあげる大切さ

これまで、優しい人が黙って去る理由や対処法について様々な角度から見てきました。

結論として最も重要なのは、彼らが最終決断を下す前に、その苦悩や葛藤を「察してあげる」ことの大切さです。

彼らは、言葉で助けを求めるのが非常に苦手です。

そのため、周りの人間がその沈黙の裏にあるSOSを敏感に感じ取り、手を差し伸べることが、悲しい結末を避けるために不可欠となります。

「察する」とは何か

「察する」とは、単に相手の顔色をうかがうことではありません。

相手の言葉、表情、行動、そして何よりも「言葉にしていないこと」から、その内面で何が起きているのかを想像し、理解しようと努める積極的な行為です。

「いつも穏やかだけど、本当は無理しているんじゃないか」「何も言わないけど、何か不満を抱えているんじゃないか」と、相手の立場に立って考える想像力が求められます。

これは、相手への深い関心と愛情がなければできないことです。

なぜ「察してあげる」ことが大切なのか

優しい人は、「自分の気持ちを分かってほしい」という承認欲求と、「迷惑をかけたくない」という自己抑制の気持ちの間で常に揺れ動いています。

彼らが本当に求めているのは、大げさな助けや解決策ではなく、ただ「自分の辛さに気づいてくれる誰か」の存在なのかもしれません。

こちらから「もしかして、我慢してない?」と声をかけることで、彼らは「話してもいいんだ」という許可を得られたように感じ、固く閉ざした心の扉を少しだけ開けてくれる可能性があります。

この「察する」という行為は、彼らにとって、暗闇の中で差し伸べられた一本の蜘蛛の糸のような救いになり得るのです。

関係性における最終的な責任

もちろん、すべての責任を「察する」側に求めるのは酷です。

理想を言えば、優しい人自身が、我慢しすぎる前に自分の気持ちを適切に表現する方法を学ぶことも必要でしょう。

しかし、現にあなたの目の前に、言葉にならない苦しみを抱えている人がいるのなら、まずは気づいた側が行動を起こすことが、より良い関係を築く上での思いやりではないでしょうか。

優しい人が黙って去るという現象は、去る側だけでなく、残される側にも「なぜ、もっと早く気づいてあげられなかったのか」という深い問いを投げかけます。

大切な人との関係を維持したいと心から願うのであれば、言葉にされない声に耳を傾け、その沈黙の意味を察してあげる努力を惜しまないでください。

それが、彼らが静かに去っていくのを防ぎ、共に未来を歩んでいくための、最も確実で、最も優しい方法なのです。

- 優しい人が黙って去るのは突然ではなく我慢の限界が来たサイン

- 争いを避けたい心理から不満を溜め込みやすい

- 相手を傷つけたくないという気持ちが静かな別れに繋がる

- コミュニケーションの減少は関係悪化の重要な前兆

- 職場では業務以外の関わりを避けるようになる

- 恋愛では「察してほしい」という期待がすれ違いを生む

- 関係が手遅れになる前に行動の変化に気づくことが大切

- 怒らないからといって不満がないわけではない

- 見切りをつけられると関係修復は非常に困難になる

- 相手が本音を言える安心な環境作りが対処法の基本

- 感謝と謝罪を言葉で伝えることが信頼関係を築く

- 一方的に与え続ける関係は優しさを疲弊させる

- 相手の「NO」や一人の時間を尊重することが重要

- 関係改善には焦らず相手のペースに合わせることが必要

- 沈黙の裏にあるSOSを察してあげることが最も大切