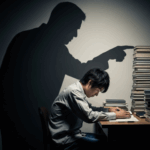

あなたの周りに、基本的には親切で優しい人なのに、なぜか一緒にいるとプレッシャーを感じてしまう人はいませんか。

その人の言動には悪意がないと分かっていても、なんとなく怖いと感じたり、気疲れしてしまったりすることがあるかもしれません。

このような、優しいけど圧がある人との関係に悩んでいる方は少なくないでしょう。

職場の上司や同僚、友人関係の中で、そうした独特の雰囲気を持つ相手とのコミュニケーションや適切な距離感について、どうすれば良いか分からず戸惑うこともあるはずです。

相手の心理的な背景や特徴を理解しないままでは、苦手意識ばかりが募り、関係がうまくいかなくなる可能性もあります。

しかし、相手の言動の裏にある心理や理由を知ることで、これまでとは違った視点から相手を理解できるようになるでしょう。

この記事では、優しいけど圧がある人の特徴や心理的な背景、そして私たちがなぜ威圧的に感じてしまうのか、その原因を深く掘り下げていきます。

さらに、具体的な対処法やコミュニケーションのコツ、ストレスを溜めないための関係の築き方まで、幅広く解説していきます。

この記事を読めば、優しいけど圧がある人への理解が深まり、より良い関係性を築くためのヒントが見つかるはずです。

- 優しいけど圧がある人の具体的な特徴

- その言動の裏にある心理的な背景

- なぜ一緒にいると疲れるのか、その理由

- 職場における上手な関わり方

- 苦手意識を克服するための対処法

- ストレスを感じない適切な距離感の保ち方

- より良い関係を築くためのコミュニケーション術

目次

優しいけど圧がある人の特徴と心理的な理由

- 優しいのに「怖い」と感じてしまう原因

- 言動から見える5つの特徴

- なぜか一緒にいると「疲れる」心理

- 職場の上司に見られる具体的な態度

- 自分の意見をしっかり持っている

優しいのに「怖い」と感じてしまう原因

一見すると親切で、思いやりのある行動をとってくれるにもかかわらず、なぜか「怖い」という感情を抱いてしまう人がいます。

その原因は、単なる優しさの裏に隠れた、無意識の言動や態度に起因することが多いでしょう。

まず考えられるのは、その人の持つ「正しさ」へのこだわりです。

彼らは自分の中に確固たる信念や正義感を持っており、それが言動の端々に表れることがあります。

例えば、アドバイスをしてくれる際、その内容は非常に的確で役立つものであっても、口調に「こうあるべきだ」という強いニュアンスが含まれていると、受け取る側は無言の圧力を感じてしまいます。

これは、優しさというオブラートに包まれた、一種の価値観の押し付けと受け取られかねません。

次に、過剰な期待や責任感の強さも原因の一つとして挙げられます。

優しいけど圧がある人は、面倒見が良く、相手の成長を心から願っていることが多いです。

しかし、その期待値が非常に高いため、「あなたのことを思って言っている」という言葉と共に、無意識のうちに高いハードルを設定してしまいます。

期待に応えなければならないというプレッシャーが、相手に対する恐怖心へとつながるのです。

また、コミュニケーションのスタイルも大きく影響します。

彼らは自分の意見をはっきりと述べる傾向があり、議論の場では論理的で隙がありません。

相手の意見を否定するつもりはなくても、その圧倒的な正論や自信に満ちた態度が、反論の余地を与えない雰囲気を作り出してしまいます。

結果として、対話しているはずなのに、一方的に指導されているような感覚に陥り、相手を怖いと感じるようになるわけです。

さらに、感情の起伏が少ない、あるいは表情が読みにくいという特徴も、恐怖心の一因となり得ます。

常に冷静で落ち着いている態度は、頼りがいがある一方で、何を考えているのか分からないという不安感を与えます。

優しい言葉をかけられても、その真意がどこにあるのか探ってしまうため、心から信頼することが難しくなり、結果的に「怖い」という感情につながってしまうと考えられます。

これらの原因は、本人に悪気があるわけではないケースがほとんどです。

むしろ、誠実さや責任感の強さからくる言動が、結果的に相手にプレッシャーを与えているということを理解することが重要になります。

優しいのに「怖い」と感じてしまう原因

優しいけど圧がある人々の言動には、いくつかの共通した特徴が見られます。

これらを理解することで、彼らの行動の背景をより深く知ることができるでしょう。

ここでは、代表的な5つの特徴について具体的に解説します。

1. アドバイスが的確だが断定的に聞こえる

彼らの助言は、経験や知識に裏打ちされており、非常に的確であることが多いです。

しかし、その表現方法が「〜すべきだ」「普通はこうするものだ」といった断定的な口調になりがちです。

本人としては、良かれと思って最も効率的で正しいと信じる方法を伝えているだけなのですが、聞いている側からすると、他の選択肢を排除されたような息苦しさを感じることがあります。

この「正しさ」への自信が、時に威圧的な印象を与えてしまうのです。

2. 責任感が強く面倒見が良い

責任感が人一倍強く、任された仕事や後輩の指導などを決して疎かにしません。

非常に面倒見が良く、困っている人を見ると放っておけない優しさを持っています。

ただし、その責任感の強さが、時に周囲にも同じレベルの熱量を求めてしまうことにつながります。

「これくらいできて当然」という空気を無意識に作り出し、関わる人々にプレッシャーを与えてしまうことがあるでしょう。

3. 自分の価値観やルールが確立されている

長年の経験や学びから、自分の中に確固たる価値観や仕事の進め方に関するルールを持っています。

この軸があるからこそ、判断に迷いがなく、頼りになる存在として評価されることも多いです。

一方で、そのルールから外れることに対して、寛容になれない側面も持ち合わせています。

悪気なく「なぜそのやり方をするの?」と問いかける言葉が、相手にとっては自分のやり方を否定されたように感じられ、圧として受け取られてしまうのです。

4. 論理的で話に隙がない

会話において非常に論理的で、感情論を好みません。

問題解決に向けて最短距離で進もうとするため、話には無駄がなく、常に筋が通っています。

この論理的な思考はビジネスの場では大きな強みとなりますが、日常的なコミュニケーションにおいては、相手を追い詰めてしまうことがあります。

反論しようとしても、理路整然とした説明で切り返されるため、次第に何も言えなくなってしまうという状況を生み出しかねません。

5. ポーカーフェイスで感情が読みにくい

感情をあまり表に出さず、常に冷静沈着な印象を与える人が多いのも特徴です。

喜んでいるのか、怒っているのか、その表情から真意を読み取ることが難しいため、周囲は「何を考えているのだろう」と不安に感じてしまいます。

優しい言葉をかけられても、それが本心からのものなのか判断できず、疑心暗鬼になってしまうこともあります。

この感情の分かりにくさが、ミステリアスな雰囲気と同時に、一種の怖さとして認識される原因となっているのです。

なぜか一緒にいると「疲れる」心理

優しいけど圧がある人と一緒に過ごすと、なぜかどっと疲れを感じてしまうことがあります。

その理由は、相手とのコミュニケーションにおいて、私たちが無意識のうちに多くの精神的エネルギーを消費しているからです。

まず、最大の要因は「常に気を遣い続けている」という点にあります。

相手の言動は基本的に優しいため、ぞんざいな態度はとれません。

しかし、その優しさの裏には、目に見えない「期待」や「正しさ」が常に存在しています。

私たちはその期待に応えよう、相手の機嫌を損ねないようにしようと、無意識に神経を張り巡らせてしまうのです。

言葉の一つひとつを選び、表情や態度にまで気を配るため、精神的な消耗が激しくなります。

次に、「相手のペースに合わせなければならない」というプレッシャーも、疲れの原因となります。

優しいけど圧がある人は、会話や物事の進行において、自分なりのロジックやペースを持っています。

話が逸れたり、非効率な動きをしたりすることを好まない傾向があるため、私たちは自然と相手のペースに巻き込まれていきます。

自分のリズムでリラックスして対話するのではなく、常に相手の思考の速さや展開についていこうと努力するため、気付かぬうちに疲労が蓄積されるのです。

また、「自己肯定感が削られる」という心理的な側面も無視できません。

彼らのアドバイスは的確ですが、それが続くことで「自分は何もできない人間なのではないか」「常に監視されているようだ」と感じてしまうことがあります。

良かれと思っての指摘が、結果的にこちらの自信を奪い、精神的なダメージにつながるのです。

自分を保つために、心の中で常に防御壁を張っているような状態になり、これが大きなストレスと疲れを生み出します。

さらに、感情の読めなさからくる「予測不能性」も、私たちを疲れさせる一因です。

次に何を言われるのか、今の発言で相手はどう思ったのかが分からないため、常に緊張状態を強いられます。

安心できるはずの優しい言葉でさえ、「何か裏があるのではないか」と勘繰ってしまい、心が休まる瞬間がありません。

このように、優しいけど圧がある人といると疲れるのは、相手から発せられる無言の圧力に対して、私たちの心が過剰に防衛反応を示しているからです。

物理的な労働以上に、精神的な緊張が続くことで、エネルギーが大きく消耗されてしまうというわけです。

職場の上司に見られる具体的な態度

職場において、優しいけど圧があるという特徴は、特に上司という立場の人に見られることが多い傾向があります。

部下を思う優しさと、成果を求める責任感が、独特のプレッシャーを生み出すのです。

ここでは、そうした上司に見られる具体的な態度をいくつか紹介します。

1. 「何かあったら言ってね」と言いつつ相談しにくい雰囲気

部下を気遣い、「いつでも相談に乗るよ」と声をかけてくれる優しい上司は多いでしょう。

しかし、優しいけど圧がある上司の場合、その言葉とは裏腹に、常に忙しそうにしていたり、話しかけても「要点は何?」と結論を急かしたりする態度が見られます。

そのため、部下は「こんなことで時間を取らせてはいけない」「もっと自分で考えてから相談すべきだ」と感じてしまい、結果的に一人で抱え込んでしまうことになります。

優しさがポーズのように感じられ、本音で話すことを躊躇させてしまうのです。

2. 褒めながらも必ず改善点を指摘する

仕事の成果をきちんと評価し、「よくやったね」と褒めてくれる点は、部下のモチベーションにつながります。

ただし、その後に必ず「でも、ここの部分はもっとこうすれば良くなる」という改善点の指摘がセットになっているのが特徴です。

もちろん、部下の成長を思っての的確なアドバイスなのですが、毎回これを繰り返されると、褒められた喜びよりも「まだ足りないのか」というプレッシャーの方が大きくなってしまいます。

100点を取らない限り、完全には認められないような感覚に陥るのです。

3. 仕事の進捗を細かく確認する

マイクロマネジメントに近い形で、仕事の進捗状況を頻繁に確認する態度もよく見られます。

「あの件、どうなってる?」と尋ねる口調は優しいのですが、その頻度が高いと、部下は常に監視されているような息苦しさを感じます。

信頼されていないのではないかという不安や、自分のペースで仕事を進められないストレスにつながります。

上司としては、プロジェクト全体を把握し、遅延を防ぐための責任感からの行動ですが、部下にとっては過干渉であり、強い圧力として感じられるのです。

4. 「常識的に考えて」という言葉を多用する

議論や指示の中で、「普通はこうだよね」「常識的に考えて」といった言葉を頻繁に使うのも、このタイプの上司の特徴です。

これは、自分の持つ価値観やビジネスにおけるスタンダードを基準に話しているためですが、言われた側は「自分の考えは非常識なのか」と萎縮してしまいます。

異なる意見や新しいアイデアを提案する意欲を削ぎ、上司の「常識」の範囲内でしか行動できなくさせてしまう可能性があります。

これらの態度は、いずれも上司の責任感や部下への期待といったポジティブな動機から発せられていることが多いものです。

しかし、その表現方法や頻度が、結果として部下に大きな心理的負担をかけているということを理解する必要があります。

自分の意見をしっかり持っている

優しいけど圧がある人の根底にある、非常に重要な特徴の一つが、「自分の意見をしっかりと持っている」という点です。

この確固たる自己の軸が、彼らの言動に自信と一貫性をもたらし、同時にプレッシャーの原因ともなっています。

彼らは、物事に対して曖昧な態度をとることを好みません。

様々な情報や経験を基に、自分なりの分析を行い、何が正しくて、何が効率的かということについて、明確な結論を持っています。

そのため、会議の場や日常の会話においても、その意見を堂々と述べることができます。

周囲に流されたり、安易に他人の意見に同調したりすることが少ないため、リーダーシップを発揮する場面も多いでしょう。

この「自分の意見を持っている」という点は、多くのメリットをもたらします。

例えば、判断に迷っている人にとっては、彼らの明確な意見が道しるべとなり、非常に頼りになる存在です。

また、目標達成への意識が高く、ブレることがないため、チームを成功に導く原動力となることも少なくありません。

その優しさと組み合わせることで、論理的かつ人間的な配慮もできる、優れた指導者として評価されることもあります。

しかし、この特徴は、光が強ければ影も濃くなるように、デメリットも生み出します。

自分の意見に絶対的な自信を持っているがゆえに、他者の異なる意見や価値観を受け入れるのが苦手な場合があるのです。

本人にそのつもりがなくても、「自分の考えが最も合理的で正しい」という前提で話を進めてしまうため、相手は自分の意見を表明する機会を失ってしまいます。

対話が、いつの間にか彼らの意見への「同意」を求める場に変わってしまい、これが周囲にいる人々にとっての圧力となるわけです。

さらに、彼らの意見は非常に論理的で正論であることが多いため、反論することが非常に困難です。

何か違うと感じても、それをうまく言語化して説明できなければ、「感情論だ」「非効率的だ」と一蹴されてしまう可能性もあります。

このような経験が続くと、次第に「この人に何を言っても無駄だ」と感じ、コミュニケーション自体を諦めてしまうことにもつながりかねません。

したがって、優しいけど圧がある人と接する際には、彼らが強い自分の意見を持っているということを前提として理解しておくことが重要です。

それは彼らの強みであると同時に、他者を遠ざける可能性のある両刃の剣であることを認識することで、より円滑な関係を築くヒントが見えてくるでしょう。

優しいけど圧がある人との上手な付き合い方

- 苦手意識を克服するための対処法

- ストレスを感じないための距離感の保ち方

- より良い関係を築くためのコミュニケーション

- 「優しいけど圧がある」の言い換え表現

- 優しいけど圧がある人との関係を良好にするには

苦手意識を克服するための対処法

優しいけど圧がある人に対して、一度「苦手だ」という意識を持ってしまうと、その感情を払拭するのはなかなか難しいものです。

しかし、いくつかの対処法を試みることで、過度な苦手意識を和らげ、より冷静に相手と向き合うことが可能になります。

まず大切なのは、「相手の言動の裏にある意図を理解しようと努める」ことです。

前述の通り、彼らの圧力は悪意からではなく、強い責任感や誠実さ、相手を思う気持ちから生じている場合がほとんどです。

「私を追い詰めるために言っている」と捉えるのではなく、「自分の信じる最善の方法で、私を助けようとしてくれている」と視点を変えてみましょう。

この解釈の違いだけで、言葉の受け止め方が大きく変わり、精神的な負担を軽減できます。

次に、「全てを完璧にこなそうとしない」という意識も重要です。

彼らの期待に応えようと必死になるあまり、自分で自分を追い詰めてしまうケースは少なくありません。

相手の言うことはあくまで一つの意見として受け止め、自分にできる範囲で取り入れるというスタンスを持つことが大切です。

100%の期待に応える必要はないと割り切ることで、プレッシャーから解放され、心理的な余裕が生まれます。

また、「感謝の気持ちを具体的に伝える」というアプローチも有効です。

彼らのアドバイスや手助けに対して、「ありがとうございます。〇〇という点がとても参考になりました」と具体的に伝えることで、相手は自分の行動が肯定的に受け入れられたと感じます。

これにより、相手の態度が軟化し、より良い関係を築くきっかけになることがあります。

感謝は、お互いの心の壁を低くする効果的なコミュニケーションツールなのです。

さらに、物理的に少し距離を置く時間を作ることも、苦手意識の克服に役立ちます。

常に一緒にいると、どうしても相手の圧力に晒され続けてしまいます。

意識的に一人になる時間を作ったり、他の人との会話を楽しんだりすることで、精神的なリフレッシュを図りましょう。

冷静になる時間を持つことで、相手に対する客観的な視点を取り戻すことができます。

最後に、自分の感情を客観視することも試してみてください。

「今、私はプレッシャーを感じているな」「この言葉に少し傷ついたな」と、自分の心の動きを冷静に認識するのです。

感情に飲み込まれるのではなく、一歩引いて眺めることで、過剰な反応を抑え、冷静な対処が可能になります。

これらの対処法は、相手を変えるのではなく、自分の受け止め方や考え方を変えることに焦点を当てています。

自分の心の持ちようをコントロールすることで、苦手意識を克服し、より健全な関係を築く第一歩となるでしょう。

ストレスを感じないための距離感の保ち方

優しいけど圧がある人と接する上で、ストレスを溜めないためには、適切な「距離感」を保つことが極めて重要になります。

近すぎればプレッシャーで潰れてしまい、遠すぎれば関係性が悪化する可能性があります。

自分にとって快適な距離を見つけるためのポイントをいくつか紹介します。

1. 物理的な距離を意識する

最もシンプルかつ効果的なのが、物理的な距離を調整することです。

職場で席が近い場合は、休憩時間は別の場所で過ごす、移動の際は少し離れて歩くなど、意識的に接触時間をコントロールします。

常に視界に入っているだけでも無意識にプレッシャーを感じることがあるため、物理的に離れることで、精神的な解放感を得ることができます。

2. 情報の開示レベルをコントロールする

相手に自分のプライベートな情報をどこまで話すか、そのレベルを自分で決めておくことも大切です。

彼らは面倒見が良い反面、相手のことを深く知ると、その領域にまでアドバイスをしようとすることがあります。

「週末は何をしていたの?」と聞かれても、詳細に話す必要はありません。

「本を読んで過ごしました」など、当たり障りのない範囲で留めておくことで、相手が踏み込んでくる余地を減らすことができます。

自分のテリトリーを守る意識が、健全な距離感を保つことにつながります。

3. 全ての誘いに乗る必要はないと心得る

食事や飲み会など、業務外での誘いがあった場合、毎回応じる必要はありません。

断ることに罪悪感を感じるかもしれませんが、「先約があるので」「少し疲れているので」など、適切な理由をつけて断る勇気を持ちましょう。

公私を分けることで、仕事上の関係とプライベートな関係の間に適切な境界線を引くことができます。

これにより、四六時中プレッシャーを感じるという状況を避けることが可能になります。

4. コミュニケーションは「目的志向」で行う

相手との会話は、目的を明確にしてから始めるように心がけると良いでしょう。

用件のない雑談は、相手のペースに巻き込まれ、疲れやすいものです。

「〇〇の件でご相談があります」「△△について確認させてください」など、話の目的を最初に伝えることで、会話が冗長になるのを防ぎ、短時間で効率的にコミュニケーションを終えることができます。

必要な時だけ関わるというスタンスが、ストレスを軽減します。

5. 心理的な境界線を引く

最後に、最も重要なのが心理的な境界線、いわゆる「バウンダリー」を自分の中に確立することです。

「相手の機嫌や評価は、相手の問題であり、自分の価値とは関係ない」と考えるようにしましょう。

相手の言動によって自分の感情が大きく揺さぶられるのは、相手と自分を心理的に同一視してしまっているからです。

自分は自分、相手は相手、と心の中で線を引くことで、相手からの圧力を受け流しやすくなります。

これらの方法を実践し、自分にとって最適な距離感を見つけることで、相手との関係を保ちつつ、自分の心の平穏を守ることができるようになるでしょう。

より良い関係を築くためのコミュニケーション

優しいけど圧がある人との関係を、単に「やり過ごす」ものから、より建設的で良好なものへと発展させるためには、コミュニケーションの取り方に工夫が必要です。

少しの意識改革で、相手との対話がよりスムーズになる可能性があります。

1. 「I(アイ)メッセージ」で伝える

相手の言動に対して意見を述べたい時、「You(ユー)メッセージ」ではなく「I(アイ)メッセージ」を使うことを心がけましょう。

例えば、「(あなたは)いつも断定的に話すので、意見が言いにくいです」と伝えるのではなく、「(私は)もう少し他の選択肢も検討する時間があると、安心して考えられるように感じます」というように、主語を「私」にして伝えます。

これにより、相手を非難するニュアンスが消え、自分の気持ちや状況を客観的に伝えることができるため、相手も受け入れやすくなります。

2. 質問で返すことで、相手に考えさせる

相手から「こうすべきだ」と強い意見を言われた際に、すぐに反論したり、ただ受け入れたりするのではなく、質問で返してみるのも一つの手です。

「なるほど、その方法にはどのようなメリットがあるのでしょうか?」「もし〇〇という状況になった場合、このやり方だとどうなりますか?」といった形で質問をします。

これにより、相手は自分の意見を客観的に見つめ直すきっかけを得ることができます。

一方的な指示が、双方向の議論へと発展する可能性が生まれるのです。

3. ポジティブな枕詞を使う

異なる意見を言う前に、ポジティブな枕詞を添えることで、会話の雰囲気を和らげることができます。

「〇〇さんのご意見、非常に参考になります。

その上で、少し別の視点からなのですが…」というように、まずは相手の意見を受け入れ、尊重する姿勢を見せることが重要です。

このワンクッションがあるだけで、相手は「自分の意見が否定された」と感じにくくなり、あなたの話に耳を傾ける余裕が生まれます。

4. 事実と感情を分けて話す

相手と話す際は、客観的な「事実」と、自分の主観的な「感情」を意識的に分けて伝えるようにしましょう。

「締め切りがタイトで、あなたの期待に応えられないかもしれないと思うと、焦ってしまいます」というように、「締め切りがタイト(事実)」と「焦ってしまう(感情)」を切り離して話します。

感情的に話してしまうと、相手は「言い訳をしている」と捉えがちですが、事実ベースで冷静に伝えることで、問題解決のための建設的な話し合いにしやすくなります。

5. 相手の得意な分野で頼る

彼らは責任感が強く、頼られることにやりがいを感じるタイプが多いです。

そこで、相手が得意とする分野や、専門的な知識が必要な場面で、積極的に頼ってみましょう。

「この件については、〇〇さんが一番お詳しいと思うので、ぜひご意見を伺いたいです」といった形でアプローチします。

相手の承認欲求を満たし、自尊心を尊重することで、あなたに対する見方が変わり、より柔軟な態度で接してくれるようになる可能性があります。

これらのコミュニケーション術は、一朝一夕に身につくものではないかもしれませんが、意識して実践することで、優しいけど圧がある人との関係性にポジティブな変化をもたらすことができるでしょう。

「優しいけど圧がある」の言い換え表現

「優しいけど圧がある」という言葉は、的確に特徴を捉えていますが、やや直接的でネガティブな響きを持つことも事実です。

相手の特性をより客観的かつ肯定的に捉え直すために、異なる言葉で言い換えてみることは、自分自身のマインドセットを変える上で非常に有効です。

ここでは、いくつかの言い換え表現を、その言葉が持つニュアンスと共に紹介します。

1. 「責任感が強く、情熱的」

「圧」の根源は、多くの場合、仕事や人に対する強い責任感から来ています。

物事を最後までやり遂げようとする真面目さや、目標達成に向けた情熱が、結果として周囲へのプレッシャーになっていると捉えることができます。

この表現は、相手のプロフェッショナルな姿勢や真摯な態度を尊重するニュアンスを含んでいます。

2. 「指導力があり、面倒見が良い」

後輩や部下を正しく導きたい、成長させたいという思いが強いがゆえに、指導に熱が入ってしまうタイプです。

その面倒見の良さが、時には過干渉や厳しい指摘として現れることがあります。

「圧がある」と考える代わりに、「リーダーシップを発揮して、熱心に指導してくれる」と捉えることで、相手の教育的な側面をポジティブに評価できます。

3. 「信念が強く、ブレない軸を持っている」

自分の意見や価値観が確立されており、それに絶対的な自信を持っている様子を表現する言葉です。

周囲の意見に流されず、一貫した態度を保つその姿は、頼りがいがあるとも言えます。

「圧」と感じていた部分を、「他者にはない強い信念の表れ」として解釈することで、相手への見方が変わるかもしれません。

4. 「論理的で、常に最適解を追求する」

感情論ではなく、常にデータや事実に基づいて最も合理的で効率的な方法を模索する姿勢を指します。

その徹底した合理主義が、時に冷たい印象や、議論の余地を与えない雰囲気を作り出すことがあります。

しかし、これは問題解決能力の高さの裏返しでもあり、ビジネスの場では非常に重要な資質です。

5. 「誠実で、嘘がつけない人」

お世辞を言ったり、その場しのぎの嘘をついたりすることができず、思ったことをストレートに伝えてしまう不器用な誠実さを表現します。

その正直さが、時には相手を傷つけたり、プレッシャーを与えたりすることもあるでしょう。

この言い方は、相手の人間的な実直さや純粋さに焦点を当てる見方です。

このように言葉を言い換えてみることで、私たちは相手の一側面だけを見て「苦手だ」と判断するのではなく、より多角的にその人を理解することができます。

相手の「圧」を、別のポジティブな特性の「副作用」のようなものとして捉えることで、心理的な抵抗感が和らぎ、より建設的な関係を築くための第一歩となるでしょう。

優しいけど圧がある人との関係を良好にするには

これまで、優しいけど圧がある人の特徴や心理、そして具体的な対処法について詳しく見てきました。

最後に、これらの人々との関係をただやり過ごすだけでなく、より良好で、時には自分自身の成長にも繋がるようなものにしていくための、総括的な心構えについてお話しします。

まず、最も大切なのは「相手をコントロールしようとしない」ことです。

相手の性格や言動を変えることは非常に困難であり、それを試みることは新たなストレスを生むだけです。

変えるべきは相手ではなく、自分の受け止め方や対応の仕方であるという認識を持つことが、良好な関係を築く上での大前提となります。

次に、「相手の長所を積極的に認める」姿勢が重要です。

圧を感じるという短所にばかり目が行きがちですが、彼らには責任感の強さ、面倒見の良さ、論理的思考力など、多くの長所があります。

「〇〇さんのそういう部分は本当に尊敬しています」と、具体的に長所を認めて伝えることで、相手はあなたを「自分のことを理解してくれる存在」と認識し、態度が軟化する可能性があります。

また、「自分の意見を伝えるトレーニングの機会と捉える」という発想の転換も有効です。

彼らは正論で話を進めるため、自分の意見を伝えるには、こちらも論理的に、そして冷静に話す必要があります。

これは、ビジネスパーソンとして非常に重要なスキルです。

優しいけど圧がある人との対話は、自分のコミュニケーション能力を鍛える絶好のトレーニングの場であると考えることで、前向きな気持ちで向き合うことができるようになります。

そして、何よりも「自分の心を守ることを最優先する」ということを忘れないでください。

どんなに関係改善を試みても、どうしても大きなストレスを感じてしまう場合は、無理をする必要はありません。

物理的・心理的に適切な距離を取り、自分の心の平穏を保つことが最も重要です。

必要であれば、さらに上の上司や人事部など、第三者に相談することも選択肢の一つです。

優しいけど圧がある人との関係は、私たちに多くのことを教えてくれます。

彼らの言動の裏にある心理を理解し、適切な距離感を保ちながら、工夫を凝らしたコミュニケーションを試みることで、苦手な相手が、いつしか自分を成長させてくれるキーパーソンに変わる可能性すらあるのです。

この記事で紹介した内容が、あなたが彼らとの良好な関係を築くための一助となれば幸いです。

- 優しいけど圧がある人は悪意ではなく責任感から行動している

- その特徴は強い信念や面倒見の良さの裏返しである

- アドバイスが的確な一方で断定的に聞こえることがある

- 論理的で隙がないため反論しにくい雰囲気を持つ

- 感情が読みにくく何を考えているか分からない怖さがある

- 一緒にいると疲れるのは常に気を遣い精神的に消耗するため

- 職場の上司は部下を思う気持ちがマイクロマネジメントに繋がることがある

- 対処法として相手の意図をポジティブに解釈することが有効

- すべて完璧に応えようとせず自分のできる範囲で対応する

- 物理的・心理的な距離感を適切に保ちストレスを回避する

- コミュニケーションではIメッセージや質問を活用し対話を促す

- 「責任感が強い」「情熱的」などポジティブな言葉に言い換えてみる

- 相手を変えようとせず自分の受け止め方を変えることが基本

- 相手の長所を認めリスペクトの姿勢を示す

- 最終的には自分の心を守ることを最優先に考える