あなたは今、罪悪感に押しつぶされそうになって、一人で苦しんでいませんか。

過去の出来事や人間関係、仕事上の失敗などが頭から離れず、常に自分を責める気持ちに苛まれているのかもしれません。

その重い感情は、あなたの心に大きなストレスを与え、日常生活にも影響を及ぼすことがあります。

しかし、その罪悪感の正体や原因を正しく理解し、適切な対処法を知ることで、心を軽くすることは可能です。

この記事では、罪悪感が生まれる心理的な背景から、その感情を手放すための具体的な方法までを詳しく解説します。

なぜ自分を責めるのか、その思考パターンを客観的に分析し、どうすれば気持ちが楽になるのか、その道筋を示します。

過去の経験を今後の人生に活かすための考え方や、専門家への相談、カウンセリングという選択肢についても触れていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたが抱える罪悪感への向き合い方が見つかり、心が少しでも晴れやかになっているはずです。

- 罪悪感が生まれる心理的なメカニズムが分かる

- 自分を責めやすい人の思考パターンを理解できる

- ストレスと罪悪感の悪循環を断ち切る方法が学べる

- 罪悪感を手放し、心を軽くするための具体的なステップが分かる

- 過去の出来事を客観的に分析するコツが掴める

- 専門家のカウンセリングを受けるメリットが理解できる

- 苦しい気持ちから解放され、前向きになるための考え方が身につく

目次

罪悪感に押しつぶされそうな心理とその原因

- 罪悪感の正体とそれが生まれる心理とは

- つい自分を責める人の思考パターン

- 過剰なストレスが罪悪感を強める仕組み

- なぜあの人は罪悪感を手放すのが上手いのか

- 罪悪感の原因を客観的に分析する方法

罪悪感の正体とそれが生まれる心理とは

罪悪感とは、自分が何か悪いことをした、あるいはするべきことをしなかったと感じたときに生まれる、自己を責める辛い感情です。

この感情は、道徳観や倫理観、あるいは社会的な規範や個人の価値観に反したと認識した際に発生します。

本来、罪悪感は人間が社会生活を営む上で重要な役割を果たしています。

例えば、誰かを傷つけてしまった後に罪悪感を抱くことで、謝罪や関係修復といった行動につながり、同じ過ちを繰り返さないように学習することができるのです。

このように、適度な罪悪感は自己成長や社会性の維持に不可欠な感情と言えるでしょう。

しかし、この感情が過剰になると、罪悪感に押しつぶされそうという状況に陥ってしまいます。

必要以上に自分を責め続け、過去の出来事に囚われ、心身ともに疲弊してしまうのです。

では、なぜ罪悪感は生まれるのでしょうか。

その心理的な背景には、いくつかの要因が考えられます。

一つは「共感性」の高さです。

他人の痛みを自分のことのように感じやすい人は、相手を傷つけたり、期待に応えられなかったりした際に、より強い罪悪感を抱く傾向があります。

また、「責任感」の強さも関係しています。

何事も自分の責任だと捉えやすい人は、自分ではコントロールできないことまで自分のせいだと感じ、罪悪感を背負い込んでしまうことがあるのです。

さらに、幼少期の親子関係や教育環境も、罪悪感を抱きやすい性格形成に影響を与える場合があります。

罪悪感の正体を理解することは、その感情から自由になるための第一歩です。

それがどのような心理メカニズムで生まれるのかを知ることで、自分の感情を客観的に見つめ直すきっかけになるでしょう。

罪悪感はあなたを罰するための感情ではなく、より良く生きるためのサインなのかもしれません。

つい自分を責める人の思考パターン

罪悪感に押しつぶされそうになる人は、特有の思考パターンを持っていることが少なくありません。

これらの思考パターンは「認知の歪み」とも呼ばれ、無意識のうちに物事を悲観的・否定的に捉え、過剰な自己責任を感じさせてしまいます。

ここでは、代表的な思考パターンをいくつか紹介します。

完璧主義

完璧主義の傾向がある人は、「常に100点でなければならない」「少しのミスも許されない」といった極端な基準を持っています。

そのため、目標を完全に達成できなかったり、わずかな欠点があったりするだけで、自分はダメだと感じ、強い罪悪感を抱いてしまうのです。

実際には90点でも十分な成果であるにもかかわらず、満点ではないという一点で自分を責め立てます。

白黒思考(全か無か思考)

物事を「完璧か、全くの失敗か」「善か悪か」といった両極端で判断する思考パターンです。

この思考の持ち主は、少しでもネガティブな要素があると、すべてが台無しになったと感じてしまいます。

例えば、一つの小さなミスをしただけで、プロジェクト全体が失敗だったと結論づけ、その全責任が自分にあるかのように感じて罪悪感を募らせます。

過剰な一般化

たった一度の失敗やネガティブな出来事を根拠に、「自分はいつもこうだ」「何をやってもうまくいかない」と結論づけてしまう思考です。

一つの事例を、自分の人生全般や人格そのものに当てはめてしまうため、些細なきっかけで深い罪悪感と無力感に襲われることになります。

個人化(自己関連づけ)

自分とは直接関係のないネガティブな出来事まで、自分のせいだと考えてしまう思考パターンです。

例えば、自分が参加した会議の雰囲気が悪かったのは「自分の発言のせいだ」とか、友人の機嫌が悪いのは「自分が何かしたからだ」というように、あらゆる問題の原因を自分に結びつけてしまいます。

これにより、本来負う必要のない罪悪感まで背負い込んでしまうのです。

これらの思考パターンは、多くの場合、無意識のうちに自動的に働いています。

自分がどのような思考の癖を持っているかに気づくことが、過剰な罪悪感から抜け出すための重要な鍵となります。

自分を責める考えが浮かんだときに、「これは本当に事実だろうか」「他の考え方はできないだろうか」と一度立ち止まって自問自答する習慣をつけることが大切です。そうすることで、自動的な思考パターンに気づき、それを修正していくことが可能になります。

過剰なストレスが罪悪感を強める仕組み

ストレスと罪悪感は、互いに影響を及ぼし合い、悪循環を生み出す密接な関係にあります。

罪悪感に押しつぶされそうになっているとき、私たちの心と体は大きなストレス状態に置かれています。

このストレスが、さらに罪悪感を増幅させるという仕組みについて理解することは、負のループを断ち切るために非常に重要です。

まず、強い罪悪感を抱えているとき、脳内ではストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されます。

コルチゾールは、短期的なストレス反応には不可欠ですが、慢性的に高いレベルで分泌され続けると、脳の機能、特に前頭前野の働きを低下させることが知られています。

前頭前野は、論理的思考、客観的な判断、感情のコントロールなどを司る重要な部分です。

この機能が低下すると、物事を冷静に判断することが難しくなり、一つの考えに固執しやすくなります。

つまり、罪悪感の原因となった出来事を何度も繰り返し思い出しては自分を責める「反芻思考」に陥りやすくなるのです。

この反芻思考が、さらなるストレスを生み、罪悪感を強化するという悪循環につながります。

また、慢性的なストレスは、心身のエネルギーを消耗させます。

疲労が蓄積し、睡眠の質が低下すると、ネガティブな感情に囚われやすくなります。

心に余裕がなくなるため、普段なら気にならないような些細なことでも、「自分のせいだ」と感じてしまい、新たな罪悪感を生み出す原因にもなりかねません。

ストレスが罪悪感を強める流れ

- 強い罪悪感を抱くことで、ストレスホルモン(コルチゾール)が分泌される。

- コルチゾールの影響で、客観的な判断を司る前頭前野の機能が低下する。

- 冷静な思考が困難になり、自分を責める考え(反芻思考)に囚われやすくなる。

- 反芻思考がさらなるストレスを生み、罪悪感を増幅させる。

- 心身が疲弊し、ネガティブな感情に支配されやすくなり、新たな罪悪感も生まれやすくなる。

このように、罪悪感は単なる心理的な問題だけでなく、ストレスによる脳機能や身体的な影響を伴う複雑な現象なのです。

したがって、罪悪感に対処するためには、心理的なアプローチと同時に、ストレスを管理し、心身をリラックスさせることも非常に効果的です。

十分な休息をとる、軽い運動をする、趣味に没頭するなど、ストレスを軽減する活動を意識的に取り入れることで、罪悪感の悪循環を断ち切るきっかけを作ることができます。

なぜあの人は罪悪感を手放すのが上手いのか

私たちの周りには、同じような失敗をしても、いつまでも罪悪感を引きずる人と、比較的早く立ち直り、前を向ける人がいます。

罪悪感を手放すのが上手い人には、どのような特徴や考え方があるのでしょうか。

彼らの思考や行動のパターンを学ぶことは、罪悪感に押しつぶされそうな状況から抜け出すためのヒントになります。

まず、罪悪感を手放すのが上手い人は、「自分と課題の分離」ができています。

彼らは、失敗や過ちを「自分の行動や選択の結果」として捉えますが、それを「自分の人格全体の欠陥」とは結びつけません。

「今回はやり方がまずかった」と反省はしても、「だから自分はダメな人間だ」というように、自己否定にはつなげないのです。

この考え方により、過剰に自分を責めることなく、次にどうすれば良いかという未来志向の対策にエネルギーを向けることができます。

次に、「現実的な自己評価」ができる点も特徴です。

彼らは、人間は誰でも間違いを犯す不完全な存在であることを受け入れています。

完璧ではない自分を許し、認める「自己受容」の感覚を持っています。

そのため、失敗したときにも「人間だから仕方ない、次から気をつけよう」と健全な形で反省し、気持ちを切り替えることができるのです。

また、彼らは物事を多角的に見る力を持っています。

一つの出来事が起きたとき、その原因をすべて自分に求めるのではなく、「状況的な要因」や「他者の影響」など、様々な側面から客観的に分析します。

これにより、自分の責任範囲を現実的に捉え、過剰な罪悪感を抱くことを防いでいます。

さらに、彼らは自分の感情を適切に表現し、他者に助けを求めることができます。

悩みを一人で抱え込まず、信頼できる友人や家族に相談することで、感情を整理し、客観的な意見をもらって視野を広げます。

人に話すという行為自体が、感情的な負担を軽減させる効果(カタルシス効果)ももたらします。

これらの特徴は、決して特別な能力ではありません。

意識的に考え方や行動の習慣を変えていくことで、誰でも身につけていくことが可能なのです。

罪悪感を手放すのが上手い人の考え方を参考に、少しずつ自分の思考パターンを見直してみましょう。

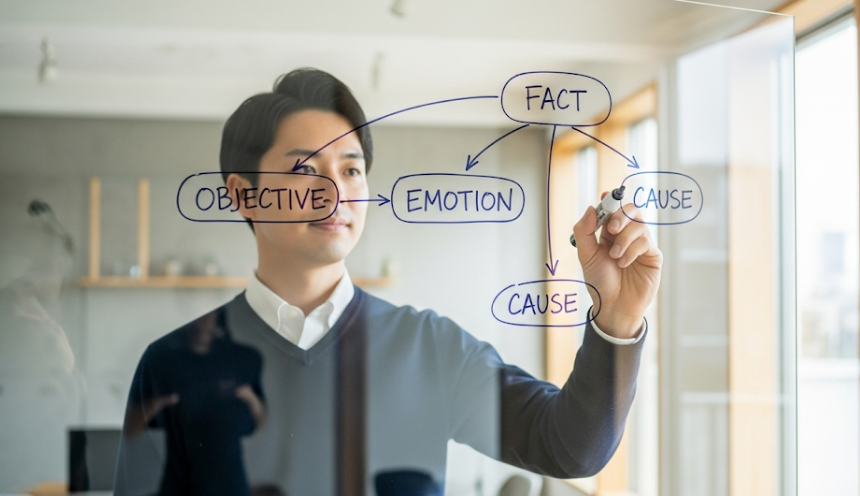

罪悪感の原因を客観的に分析する方法

罪悪感に押しつぶされそうになっているとき、私たちの頭の中は感情的な思考で満たされており、冷静な判断が難しくなっています。

この状態から抜け出すためには、一度感情から距離を置き、罪悪感の原因となっている出来事を客観的に分析することが非常に有効です。

ここでは、そのための具体的なステップを紹介します。

ステップ1:事実と感情を書き出す

まず、紙とペンを用意し、罪悪感を感じている出来事について、「実際に何が起こったのか(事実)」と「それに対して自分がどう感じているのか(感情)」を分けて書き出します。

事実は、誰が見ても同じように認識できる客観的な出来事です。

例えば、「クライアントとの約束の時間を間違えた」というのは事実です。

一方で、「なんて自分はダメなんだろう」「取り返しのつかないことをしてしまった」というのは、その事実に対するあなたの解釈であり、感情です。

この二つを明確に区別することが、客観的分析の第一歩となります。

ステップ2:出来事への影響度を多角的に考える

次に、その出来事が起こった原因について、自分以外の要因がなかったかを考えてみます。

多くの出来事は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。

自分の行動以外に、状況的な要因、他人の言動、偶然など、影響を与えた可能性のある要素をすべてリストアップしてみましょう。

そして、それぞれの要因が、結果に対して何パーセントくらい影響したかを考えてみます。

例えば、「約束の時間を間違えた」原因として、「自分の確認不足(70%)」「相手からの連絡が分かりにくかった(20%)」「急な電話で注意が逸れた(10%)」のように割り振ってみます。

こうすることで、100%自分だけの責任ではない、ということが視覚的に理解でき、過剰な罪悪感を和らげることができます。

ステップ3:最悪の事態と現実的な結果を比較する

罪悪感に苛まれているとき、私たちはしばしば「最悪の事態」を想像しがちです。

「この失敗で会社をクビになるかもしれない」「もう誰からも信用されない」といった破局的な思考です。

そこで、想像しうる最悪の事態と、より現実的に起こりうる結果、そして最善の結果を書き出してみましょう。

多くの場合、現実は想像している最悪の事態と、自分が望む最善の事態の間に落ち着くものです。

この作業を通じて、自分の思考が過度に悲観的になっていることに気づき、冷静さを取り戻すことができます。

ステップ4:友人へのアドバイスを考える

もし、あなたの親しい友人が、あなたと全く同じ状況で悩んでいたら、あなたは何と声をかけますか。

「そんなに自分を責めなくてもいいよ」「誰にでもあることだよ」といった言葉をかけるのではないでしょうか。

私たちは他人に対しては寛容で客観的なアドバイスができるのに、自分自身に対しては非常に厳しくなりがちです。

友人にかけるであろう優しい言葉を、今度は自分自身にかけてみてください。

この方法は、自己批判的な思考から距離を置き、自分に優しくなるための良い訓練になります。

これらのステップを実践することで、感情の渦から抜け出し、問題解決に向けた建設的な思考へとシフトしていくことができるでしょう。

罪悪感に押しつぶされそうな心を軽くする対処法

- 苦しい気持ちが楽になるための第一歩

- 過去の失敗を今後の人生に活かす考え方

- 専門家へのカウンセリングも選択肢の一つ

- 自分を許し、前を向くための具体的な行動

- 罪悪感に押しつぶされそうなら一人で抱えないで

苦しい気持ちが楽になるための第一歩

罪悪感に押しつぶされそうで、心が苦しいとき、まず最初に取り組むべきことは、自分自身の感情を認め、受け入れることです。

「罪悪感を感じてはいけない」「早くこの気持ちを消し去りたい」と焦ったり、自分の感情を否定したりすることは、かえって苦しみを増大させてしまいます。

感情に良いも悪いもありません。

罪悪感を感じている自分を、「そうか、今、自分は罪悪感で苦しんでいるんだな」と、ありのままに認識することから始めましょう。

これは「セルフ・コンパッション(自分への思いやり)」と呼ばれる考え方にもつながります。

苦しんでいる親友に寄り添うように、自分自身の心の痛みにも優しく寄り添ってあげるのです。

具体的な方法として、マインドフルネス瞑想が有効です。

静かな場所で楽な姿勢をとり、自分の呼吸に意識を集中させます。

思考や感情が浮かんできても、それを追いかけたり判断したりせず、ただ「そういう考えが浮かんだな」と観察し、再び呼吸に意識を戻します。

この練習を続けることで、自分の感情や思考と一体化せず、一歩引いたところから客観的に眺めることができるようになります。

罪悪感という感情の波に飲み込まれるのではなく、波を観察するサーファーのような感覚を養うことができます。

次に、心と体は密接につながっていることを思い出し、身体的なアプローチを取り入れることも重要です。

軽い散歩やストレッチなど、少し体を動かすことで、気分転換になり、ストレスホルモンの軽減にもつながります。

また、温かいお風呂にゆっくり浸かったり、好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたりするなど、五感を使ってリラックスできる時間を作ることも効果的です。

苦しい気持ちを無理にポジティブに変えようとする必要はありません。

まずは、今の自分の状態を優しく受け入れ、心と体を休ませてあげること。

それが、重くのしかかる罪悪感から心を解放し、気持ちが楽になるための、最も重要で基本的な第一歩となるのです。

自分を大切に扱うことから、回復のプロセスは始まります。

過去の失敗を今後の人生に活かす考え方

罪悪感の多くは、過去の失敗や後悔から生まれます。

「あのとき、ああしていれば…」という思いに囚われ、時間を巻き戻せない無力感と自己嫌悪に苛まれます。

しかし、過去は変えることができなくても、過去の出来事に対する「意味づけ」は、今からでも変えることが可能です。

過去の失敗を、ただの痛い記憶として終わらせるのではなく、未来の自分を成長させるための貴重な「学び」と捉え直すことが、罪悪感を乗り越える鍵となります。

この考え方は「リフレーミング」とも呼ばれる心理学的な手法です。

物事を今までとは違う枠組みで捉え直すことで、その出来事の持つ意味をポジティブなものに転換させます。

具体的には、以下の質問を自分に投げかけてみましょう。

- この経験から学んだことは何だろうか?

- この失敗があったからこそ、得られた気づきやスキルは何か?

- もし同じような状況が将来起こったら、次はどう行動するだろうか?

- この経験を通じて、人の痛みが分かるなど、人間的に成長できた部分はあるか?

例えば、「仕事で大きなミスをして会社に損害を与えてしまった」という経験は、強い罪悪感を生むでしょう。

しかし、この経験から「確認作業の重要性を痛感した」「リスク管理のスキルが身についた」「誠実に謝罪し対応することで、かえって信頼関係が深まった部分もある」といった学びを見出すことができれば、その出来事は単なる失敗ではなく、プロフェッショナルとして成長するための重要なステップだったと意味づけることができます。

重要なのは、失敗した自分を許し、その経験から得た教訓を未来の行動に反映させることです。

罪悪感は、あなたに「もう二度と同じ過ちを繰り返してほしくない」というメッセージを送っているのかもしれません。

そのメッセージを正しく受け取り、「この学びを次に活かそう」と決意することで、罪悪感のエネルギーを前向きな力に変えることができるのです。

過去の失敗は、あなたの価値を決めるものではありません。

それは、あなたの人生の物語をより深く、豊かなものにするための一つのエピソードです。

そのエピソードから何を学び、どう活かしていくかは、これからのあなた自身が決められるのです。

専門家へのカウンセリングも選択肢の一つ

罪悪感に長期間苦しんでいたり、自分一人の力ではどうしても気持ちを整理できなかったりする場合、専門家の助けを借りることは非常に有効な選択肢です。

心理カウンセリングやセラピーは、心の専門家と共に、安全な環境で自分の内面と向き合うことができる場です。

カウンセリングを受けることに対して、敷居の高さを感じたり、「弱い人間だと思われそう」とためらったりする人もいるかもしれません。

しかし、心の専門家に相談することは、体の不調のときに医師の診察を受けるのと同じように、自分を大切にするための賢明な行動です。

では、カウンセリングでは具体的にどのようなサポートが受けられるのでしょうか。

安心して話せる環境

カウンセラーには守秘義務があり、話した内容が外部に漏れることはありません。

友人や家族には話しにくいような、心の奥底にある感情や出来事も、評価や批判をされる心配なく、安心して話すことができます。

ただ話を聞いてもらうだけでも、心の負担が軽くなることは少なくありません。

専門的な視点からのアプローチ

カウンセラーは、あなたが罪悪感を抱えるに至った背景や、無意識のうちに繰り返している思考パターンなどを、専門的な知識に基づいて整理する手助けをしてくれます。

自分では気づかなかった問題の根本原因や、思考の癖を客観的に指摘してもらうことで、問題解決の糸口が見つかることがあります。

具体的な対処法の習得

カウンセリングでは、認知行動療法(CBT)やアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)など、様々な心理療法を用いて、罪悪感と上手に付き合っていくための具体的なスキルを学びます。

例えば、自分を責める自動思考に気づき、それをより現実的な思考に置き換えるトレーニングなどを行います。

これらのスキルを身につけることで、カウンセリング終結後も、自分自身で心のケアができるようになります。

罪悪感に押しつぶされそうな状態が、うつ病や不安障害といった他の精神的な問題につながることもあります。

もし、日常生活に支障が出るほどの苦しさが続いているのであれば、一人で抱え込まず、精神科や心療内科、公的な相談機関や民間のカウンセリングルームなどに連絡を取ってみることを強くお勧めします。

専門家への相談は、あなたの回復への道のりを力強くサポートしてくれるはずです。

自分を許し、前を向くための具体的な行動

罪悪感から解放されるプロセスにおいて、最終的に重要となるのが「自分を許す」というステップです。

しかし、「許す」と言っても、具体的にどうすれば良いのか分からず、戸惑う人も多いでしょう。

自分を許すとは、過去の過ちをなかったことにしたり、無責任になったりすることではありません。

不完全な自分をありのままに受け入れ、過去の出来事から学び、未来に向かって歩き出すと決意することです。

ここでは、自分を許し、前を向くための具体的な行動をいくつか紹介します。

1. 自分への謝罪と感謝の手紙を書く

これまで自分を責め続けてきたことに対して、自分自身に謝罪の手紙を書いてみましょう。

「今まで厳しく責め続けてごめんね」と、自分を労わる言葉を綴ります。

そして同時に、苦しい中でも今日まで頑張って生きてきた自分自身に、感謝の言葉も伝えてください。

この作業は、自己批判的な内なる声と和解し、自分への優しさを取り戻す助けとなります。

2. 償いのための小さな行動を起こす

もし罪悪感の原因が、誰かを傷つけたなど、具体的な対象がいる場合は、直接謝罪することが最も効果的な場合があります。

しかし、それが難しい状況もあるでしょう。

その場合は、間接的な形で償いの行動をとることも一つの方法です。

例えば、ボランティア活動に参加する、誰かに親切にする、寄付をするなど、社会や他者に対して何かポジティブな貢献をすることで、「自分は過ちを償い、良い行いをしている」という感覚が生まれ、罪悪感が和らぐことがあります。

これは「埋め合わせ」の心理であり、心のバランスを取り戻すのに役立ちます。

3. 自分の価値観を再確認し、未来の目標を立てる

過去に囚われている状態から抜け出すためには、意識を未来に向けることが重要です。

自分が人生で何を大切にしたいのか、どのような人間でありたいのか、という価値観を改めて考えてみましょう。

そして、その価値観に基づいた、小さな目標を立ててみてください。

「人の話を丁寧に聞くようにする」「毎日30分、自分の好きなことに時間を使う」など、どんなに小さなことでも構いません。

目標に向かって行動し、それを達成する経験を積み重ねることで、自己肯定感が高まり、「自分は変われる」「未来を良くしていける」という感覚を取り戻すことができます。

自分を許すというプロセスは、時間がかかるかもしれません。

焦らず、一歩一歩、自分にできることから始めてみてください。

過去のあなたも、今のあなたも、そして未来のあなたも、すべてがあなた自身です。

そのすべてを抱きしめ、前に進んでいく勇気を持ちましょう。

罪悪感に押しつぶされそうなら一人で抱えないで

この記事を通して、罪悪感の正体から、その感情と向き合い、手放していくための様々な方法について解説してきました。

罪悪感は、本来、私たちの良心や社会性から生まれる自然な感情です。

しかし、それが過剰になり、あなたの心を支配し、罪悪感に押しつぶされそうになっているのなら、それは危険なサインです。

最も伝えたいことは、その苦しみを決して一人で抱え込まないでほしい、ということです。

人間は、一人で生きていけるほど強くはありません。

特に、心の重荷は、誰かに打ち明け、共有することで、不思議と軽くなるものです。

信頼できる友人、パートナー、家族など、あなたの話を真剣に聞いてくれる人はいないでしょうか。

自分の弱さを見せることは、決して恥ずかしいことではありません。

むしろ、それは勇気ある行動であり、あなたが助けを必要としていることを正直に認める強さの証です。

もし、身近な人に相談するのが難しいと感じるなら、前述の通り、カウンセラーやセラピストといった専門家の力を借りる選択肢があります。

彼らは、あなたの心の痛みに寄り添い、あなたが自分自身の力で立ち直っていくプロセスを、専門的な知識と技術でサポートしてくれます。

あなたが今感じている苦しみは、永遠に続くものではありません。

適切な対処法を知り、誰かの助けを借りながら、一歩ずつ進んでいけば、必ず心は軽くなります。

過去の出来事は変えられませんが、その経験を糧にして、これからの人生をどう生きるかは、あなた自身が選ぶことができます。

自分を責めるエネルギーを、自分を大切にし、未来を創造するエネルギーへと変えていきましょう。

この記事が、そのための小さなきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。

あなたは一人ではありません。

- 罪悪感は自己を責める辛い感情だが本来は自己成長に必要なもの

- 過剰な罪悪感は心身を疲弊させ日常生活に影響を及ぼす

- 罪悪感の原因を理解することが克服への第一歩となる

- 自分を責めやすい人には完璧主義や白黒思考などの思考パターンがある

- ストレスは罪悪感を強め反芻思考を引き起こす悪循環を生む

- 罪悪感を手放すのが上手い人は自分と課題を分離し現実的に自己評価できる

- 罪悪感の原因を客観的に分析するには事実と感情を分けることが有効

- 自分の責任範囲を現実的に捉えることで過剰な罪悪感は和らぐ

- 苦しい気持ちを楽にするにはまず自分の感情をありのまま受け入れる

- 過去の失敗は未来への学びと捉え直すリフレーミングが効果的

- 一人で解決が難しい場合は専門家のカウンセリングが有力な選択肢となる

- 自分を許すとは不完全さを受け入れ未来へ歩き出すと決意すること

- 小さな償いの行動や未来の目標設定が前を向く助けになる

- 罪悪感の苦しみは一人で抱え込まず誰かに相談することが重要

- あなたの苦しみは永遠ではなく適切な対処で必ず心は軽くなる