持ち物やファッション、話し方やアイデアまで、誰かに真似されるとストレスを感じるという経験はありませんか。

なぜか自分のやることなすこと全てを真似されているような気がして、不快な気持ちになったり、イライラしてしまったりするのは、決して珍しいことではありません。

特に、それが職場の同僚や身近な友達、あるいはSNS上のつながりであった場合、その悩みはより深刻になるでしょう。

この記事では、そうした真似されるとストレスを感じてしまうあなたの悩みに寄り添い、その根本的な原因と具体的な解決策を深掘りしていきます。

まず、なぜ人は他人を真似するのか、その行動の裏に隠された心理を解き明かします。

多くの場合、その背景には相手に対する嫉妬や、自分自身への劣等感が関係しているのです。

また、真似されやすい人に見られる特徴を分析し、あなたがなぜターゲットにされやすいのかを客観的に理解する手助けをします。

さらに、具体的な対処法として、相手との関係性を壊さずに上手に気持ちを伝える方法や、物理的・精神的に距離を置くことで、もう気にしないと心を楽にするための思考法を提案します。

最終的なゴールは、他人の行動に振り回されず、確固たる自分軸を持って、あなたらしく輝き続けることです。

この記事を読み終える頃には、真似されることへのストレスが軽減され、より前向きな毎日を送るためのヒントが見つかっているはずです。

- 真似されるとストレスを感じる根本的な原因

- 真似してくる人の隠された心理や動機

- 職場や友人関係における具体的な対処法

- SNSでの模倣にどう向き合うべきか

- ストレスを溜めずに「気にしない」ための思考法

- 嫉妬や劣等感への正しい理解と対応

- ブレない「自分軸」を確立する方法

目次

真似されるとストレスが溜まる人の心理と原因

- なぜか真似される人の共通した特徴とは

- 真似する行動の裏にある嫉妬や劣等感

- 職場や友達など関係性ごとの悩み

- SNSで顕著になる模倣と承認欲求

- ストレスを感じやすい人の自分軸の揺らぎ

なぜか真似される人の共通した特徴とは

真似されるとストレスを感じる一方で、「なぜ自分ばかりが真似されるのだろう」と疑問に思う方も少なくないでしょう。

実は、無意識のうちに他者の模倣を引きつけてしまう人には、いくつかの共通した特徴が見られます。

これらの特徴は、決して悪いものではなく、むしろあなたの魅力や才能の裏返しであることがほとんどです。

しかし、その魅力が、自分に自信のない人にとっては模倣の対象となってしまうのです。

ここでは、なぜか真似される人に共通する特徴を具体的に解説していきます。

ご自身の状況と照らし合わせながら、客観的に自分を見つめ直すきっかけにしてみてください。

独自のスタイルや世界観を持っている

まず最も大きな特徴として、ファッション、趣味、考え方などにおいて、確固たる独自のスタイルを持っていることが挙げられます。

あなたの選ぶものは、流行に流されることなく、あなた自身の価値観に基づいて選ばれています。

その一貫したスタイルは、他人から見ると非常に魅力的に映り、「あの人のようになりたい」という憧れの気持ちを抱かせやすいのです。

真似する側は、自分でスタイルを確立する自信やセンスがないため、手っ取り早く魅力的に見えるあなたのスタイルをそのまま取り入れようとします。

情報発信力があり、影響力を持っている

次に、リーダー的なポジションにいたり、周囲に良い影響を与える情報発信力を持っていたりする人も真似されやすい傾向にあります。

例えば、職場で新しい企画を次々と成功させたり、SNSで質の高い情報を発信していたりすると、その言動が注目を集めます。

あなたの意見や行動は、周囲にとって「正解」や「成功例」のように見えるため、それを参考にしたり、そのまま真似したりする人が現れるのです。

真似されやすい人は、他者にとって魅力的な要素を持っていることが多いのです。

これは、あなたの影響力の大きさを示していると同時に、自分の頭で考えることを放棄した人が依存しやすい状況を生み出してしまいます。

オープンで親しみやすい性格

意外かもしれませんが、誰にでもオープンで親しみやすい性格も、真似される一因となることがあります。

あなたは隠し事をせず、自分の好きなものや良いと思った情報を惜しみなく周囲と共有するタイプかもしれません。

その優しさや気前の良さが、真似する人にとっては情報を得やすい格好のターゲットとなってしまいます。

「あの人に聞けば何でも教えてくれる」「あの人の持ち物を聞けば、快く教えてくれる」と思われている可能性があります。

あなたの善意が、結果的に相手の模倣行動を助長してしまっているケースも考えられるでしょう。

自己肯定感が高く、自信に満ち溢れている

自己肯定感が高く、いつも堂々としていて自信に満ち溢れているように見える人も、模倣の対象になりやすいです。

その自信に満ちた佇まいは、劣等感を抱えている人から見れば、まさに理想の姿です。

彼らは、あなたと同じ行動をとり、同じものを持つことで、あなたのような自信を手に入れられるのではないかと錯覚してしまいます。

あなたの内面から滲み出る輝きを、外面的な要素を真似ることで得ようとする、浅はかな試みと言えるかもしれません。

これらの特徴に心当たりはありましたか。

もし当てはまるものがあったとしても、それはあなたの長所です。

問題はあなた自身にあるのではなく、その魅力を正しく受け止められない相手側にあるということを、まずは理解することが大切です。

真似する行動の裏にある嫉妬や劣等感

では、なぜ人は他人を真似するのでしょうか。

その行動の裏には、非常に複雑で根深い心理が隠されています。

単なる「憧れ」というポジティブな感情だけでは説明がつかないケースがほとんどです。

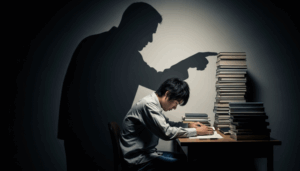

特に、真似される側がストレスを感じるほどの執拗な模倣には、真似する側の「嫉妬」や「劣等感」といったネガティブな感情が大きく関わっています。

ここでは、真似する人の心の内を、嫉妬と劣等感という二つのキーワードから深く掘り下げていきます。

相手の心理を理解することは、あなたのストレスを軽減し、適切な対処法を見つけるための第一歩となるでしょう。

「あの人みたいになりたい」が歪んだ「嫉妬」

嫉妬とは、他人が自分よりも恵まれていると感じた時に抱く、羨望、妬み、怒りなどが入り混じった感情です。

真似する人は、あなたの持つ才能、センス、人間関係、あるいはライフスタイルそのものに強い嫉妬心を抱いています。

しかし、プライドが高い場合、その嫉妬心を素直に認めることができません。

「あなたが羨ましい」と言う代わりに、「あなたと同じものを持つことで、あなたと同等、あるいはそれ以上になってやろう」という歪んだ対抗意識を燃やすのです。

あなたの成功や魅力を認めたくないがために、それを自分のものとして取り込み、価値を相対的に下げようとする無意識の攻撃とも言えます。

つまり、あなたを真似ることで、あなたのオリジナリティを奪い、自分とあなたの境界線を曖昧にしようとしているのです。

これは、非常に屈折した承認欲求の表れであり、健全な憧れとは一線を画します。

「自分には何もない」という「劣等感」の埋め合わせ

一方で、強い劣等感もまた、他人を真似る大きな動機となります。

自分に自信がなく、「自分には何の価値もない」「自分の選択はいつも間違っている」といった無価値感に苛まれている人は、自分の判断軸を持つことができません。

何を買い、何を学び、どう振る舞うべきか、その全ての答えを他人に求めます。

特に、身近にいる輝いて見えるあなたを「完璧なモデル」と見なし、その行動を完全にコピーすることで、失敗するリスクを避けようとします。

彼らにとって、あなたの真似をすることは、空っぽの自分を埋めるための最も簡単な手段なのです。

自分のアイデンティティを確立する努力を放棄し、他人のアイデンティティを借りて生きている状態と言えるでしょう。

このタイプの人は、悪気なく真似をしていることが多いのが特徴ですが、それゆえに問題の根深さを指摘しにくいという厄介さも持ち合わせています。

| 感情の根源 | 行動の動機 | 特徴 |

|---|---|---|

| 嫉妬 | 対象への対抗意識・価値の引き下げ | プライドが高く、競争心が強い。真似することで相手を打ち負かそうとする。 |

| 劣等感 | 自己の無価値感の補填・失敗の回避 | 自信がなく、依存的。真似することで安心感を得ようとする。悪気がないことが多い。 |

このように、嫉妬と劣等感は、表裏一体となって模倣行動を引き起こします。

相手がどちらのタイプであれ、その根底にあるのは「自分自身への不満足」です。

あなたが真似されるのは、あなたが満たされている証拠でもあると捉えることが、心の平穏を取り戻す鍵となるかもしれません。

職場や友達など関係性ごとの悩み

真似されるとストレスを感じるという問題は、相手との関係性によってその深刻さや対処の難しさが大きく異なります。

全く知らない相手ならまだしも、日常的に顔を合わせる職場の同僚や、プライベートな時間を共にする友達から真似される場合、そのストレスは計り知れません。

ここでは、関係性ごとに特有の悩みの具体例と、なぜその関係性で問題が起きやすいのかを分析していきます。

これにより、あなたの置かれている状況をより客観的に把握し、適切な次のステップを考える材料を提供します。

職場で真似されるストレス

職場は、一日の大半を過ごす場所であり、利害関係も絡むため、真似されるストレスが最も顕在化しやすい環境の一つです。

- 企画書やプレゼン資料の構成やデザインをそっくり真似される。

- あなたの発言やアイデアを、あたかも自分が考えたかのように上司に報告される。

- あなたが使っている文房具やPCアクセサリー、服装まで細かく真似される。

- 仕事の進め方やメールの文面まで模倣される。

これらの行為は、単に不快なだけでなく、あなたの業務評価に直接影響を及ぼす可能性があります。

自分の努力や創意工夫が正当に評価されず、他人の手柄にされてしまうことへの憤りや無力感は、仕事へのモチベーションを著しく低下させます。

また、職場という閉鎖的なコミュニティでは、波風を立てたくないという思いから、問題を指摘しにくいという側面もあります。

特に、相手が先輩や上司であった場合、泣き寝入りせざるを得ない状況に追い込まれることも少なくありません。

このようなプロフェッショナルな領域での模倣は、アイデンティティの侵害だけでなく、キャリアの侵害にも繋がりかねない深刻な問題なのです。

友達に真似されるストレス

親しいはずの友達から真似されることも、また別の意味で深いストレスをもたらします。

信頼関係を基盤とするはずの友情において、自分の領域を侵される感覚は、裏切られたような気持ちにさえなります。

- あなたの服装や髪型をすぐに真似して、お揃いのようにしてくる。

- あなたが行ったカフェや旅行先に、すぐさま同じように訪れてSNSに投稿する。

- あなたがハマっている趣味を、後から始めたのに自分の方が詳しいかのように振る舞う。

- 話し方や口癖、LINEのスタンプまで真似される。

友達からの模倣は、あなたという個性を尊重されていないように感じさせます。

「私らしさ」だと思っていた部分が、いとも簡単にコピーされてしまうことで、自分のアイデンティティが揺らぎ、「自分だけのものが何もない」という喪失感に襲われることもあります。

また、友人関係では「仲が良いから好みが似ているだけ」と正当化されやすく、あなたの不快感が理解されにくいという問題もあります。

「気にしすぎだよ」と言われてしまえば、それ以上何も言えなくなり、一人でストレスを抱え込むことになってしまいます。

プライベートな領域への過度な侵食は、友情そのものに亀裂を入れる原因となり得るのです。

職場であれ、友人関係であれ、相手との距離感が近いほど、模倣されたときの精神的ダメージは大きくなります。

次のセクションでは、これらの具体的な悩みに対し、どのように対処していくべきかを考えていきます。

SNSで顕著になる模倣と承認欲求

現代社会において、真似されるとストレスを感じる問題が最も顕著に、そして複雑に現れる場所がSNSです。

Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなどのプラットフォームは、他人のライフスタイルやセンスを簡単に覗き見できる一方で、模倣を容易にし、加速させる温床ともなっています。

SNS上での模倣は、現実世界の関係性とはまた違った、特有のストレスを生み出します。

ここでは、SNSにおける模倣の実態と、その背景にある「承認欲求」について詳しく解説します。

クリック一つで完コピされる恐怖

SNSの怖いところは、あなたの投稿が、意図しない相手にまで届き、簡単に「お手本」として消費されてしまう点にあります。

あなたがお気に入りのカフェで撮った写真、こだわってコーディネートした服装、感動した本の感想。

これら全てが、スクリーンショットや保存機能によって、瞬時に他人の「ネタ帳」に加えられます。

そして、数日後には、全く同じ構図の写真、酷似したキャプション、同じ商品を持った投稿が、真似した人のアカウントに並ぶのです。

現実世界での模倣と違い、SNSでは証拠がデジタルタトゥーとして残り続けます。

あなたの投稿を見た共通の知人から「〇〇さんも同じところに行ってたね」と言われるたびに、あなたは不快な気持ちを追体験させられることになります。

自分の発信したクリエイティブな表現が、いとも簡単に、そして無断で複製されてしまう感覚は、自分の領域を土足で踏み荒らされるようなものです。

「いいね」が欲しいだけの承認欲求モンスター

では、なぜSNSで他人の真似をする人が後を絶たないのでしょうか。

その最大の動機は「承認欲求」です。

SNSの世界では、「いいね」やコメント、フォロワーの数が、その人の価値を測る指標であるかのような錯覚に陥りやすくなります。

真似する人は、自分自身で魅力的なコンテンツを生み出す自信がありません。

そこで、既に多くの「いいね」を集めている人気のある投稿、つまりあなたの投稿を模倣することで、手っ取り早く他者からの承認を得ようとするのです。

「あの人がこの写真を投稿して評価されているのだから、私も同じようにすれば評価されるはずだ」という安直な思考です。

彼らにとって、あなたの投稿は、承認を得るための「攻略本」や「テンプレート」にすぎません。

そこに、あなたへのリスペクトや、コンテンツへの愛はありません。

ただ、自分に向けられる賞賛が欲しいだけなのです。

このような「承認欲求モンスター」は、模倣が相手に与えるストレスなど微塵も考えていません。

自分の欲求を満たすことが最優先であり、そのために他人のオリジナリティを犠牲にすることに罪悪感を感じないのです。

SNSという仮想空間での出来事だと割り切ろうとしても、自分のアイデンティティが他人の承認欲求を満たすための道具として消費されることへの嫌悪感は、拭い去りがたいストレスとなるでしょう。

ストレスを感じやすい人の自分軸の揺らぎ

これまで、真似する側の心理や特徴について詳しく見てきました。

しかし、同じように真似をされても、それを笑って流せる人もいれば、深刻なストレスを抱えてしまう人もいます。

この違いはどこから来るのでしょうか。

もちろん、真似する側の執拗さや悪質さの度合いにもよりますが、実は、真似される側、つまりあなた自身の心の状態も、ストレスの感じ方に大きく影響しています。

特に重要なのが「自分軸」の強さです。

ここでは、真似されることで過度にストレスを感じてしまう背景にある、自分軸の揺らぎについて考察します。

「私らしさ」が他者との比較の上にある

自分軸が揺らいでいる人の特徴として、「自分らしさ」や「自分の価値」を、他人との比較によって確認しようとする傾向があります。

「他人とは違う、ユニークな私」であることに、自分の存在価値を見出しているのです。

この状態では、誰かに真似をされることは、自分のアイデンティティの根幹を揺るがす一大事となります。

真似をされることで、他人との差別化が図れなくなり、「私だけのもの」が失われる感覚に陥ります。

これが、「自分の存在が脅かされている」という強いストレスや不安につながるのです。

逆に、自分軸がしっかりしている人は、自分の価値を自分自身の内側に見出しています。

自分の「好き」や「楽しい」という感情そのものが価値の基準であり、それが他人と同じかどうかは問題ではありません。

だから、たとえ真似をされても、「この良さが分かる人が他にもいたんだな」と軽く捉えることができ、自分の価値が損なわれたとは感じないのです。

承認欲求が強く、他人の評価を気にしすぎる

自分軸の揺らぎは、強い承認欲求とも関連しています。

自分の選択や行動に自信が持てないため、常に「他者からどう見られているか」を気にし、良い評価を得ることで安心しようとします。

あなたが選んだファッションや趣味が「素敵だね」と褒められることで、あなたの自己肯定感は満たされます。

しかし、その同じものを他人が真似し始めると、その他人にも賞賛が向けられるようになります。

これまで自分だけに向けられていたはずの評価が分散してしまうことに、あなたは無意識のうちに脅威を感じるのです。

これは、真似した人があなたから「承認」を奪っているように感じるからです。

自分の価値を他人の評価という不安定なものに委ねている限り、自分を真似るライバルの出現は、常にストレスの原因となり得ます。

自分軸を取り戻すために

真似されるとストレスを過剰に感じてしまうのは、あなたの心が「他人にどう見られるか」に囚われすぎているサインなのかもしれません。

もちろん、真似する行為そのものが問題であることは大前提です。

しかし、この問題を根本的に解決し、他人の行動に振り回されない強い心を育むためには、自分自身の内面に目を向け、「自分軸」を再構築することが不可欠です。

次の章では、この自分軸を確立するための具体的な方法を含め、ストレスから解放されるための実践的な対処法を詳しく見ていきます。

他者との比較ではなく、あなた自身の内なる声に耳を傾けることが、真の心の平穏への第一歩となるでしょう。

真似されるとストレスを感じた時の具体的な対処法

- まずは冷静に相手の心理を分析する

- 相手を傷つけずに伝えるための対処法

- 物理的に距離を置いて気にしない練習

- 模倣を逆手にとるための対策とは

- 他人と比較しない自分軸の作り方

- まとめ:今後の真似されるとストレスを乗り越えるために

まずは冷静に相手の心理を分析する

真似されていることに気づいた瞬間、多くの人は怒りや不快感、嫌悪感といったネガティブな感情に支配されてしまいます。

「また真似してる!」「わざとやっているの?」と感情的になり、すぐに相手を問い詰めたくなるかもしれません。

しかし、衝動的な行動は、問題をさらにこじらせ、あなた自身の立場を悪くしてしまう可能性があります。

真似されるとストレスを感じた時こそ、まず取り組むべきなのは、深呼吸をして、冷静さを取り戻し、相手の行動の背景を客観的に分析することです。

なぜなら、その分析こそが、最も効果的でダメージの少ない対処法を選択するための羅針盤となるからです。

感情のラベリングで一歩引く

最初に試してほしいのは、「感情のラベリング」という心理学的なテクニックです。

これは、自分が今感じている感情に「私は今、怒っているな」「不快に感じているな」「プライドが傷つけられたと感じているな」と、心の中で名前をつける作業です。

感情に名前をつけるだけで、感情そのものと自分との間に少し距離が生まれ、感情の渦に飲み込まれるのを防ぐことができます。

感情的に反応する前に、一歩引いて相手の行動の背景を考えてみましょう。

このワンクッションが、冷静な分析への扉を開きます。

模倣のタイプを見極める

次に、相手の真似がどのようなタイプのものかを見極めます。

前章で解説したように、模倣の動機は様々です。

- 憧れ・尊敬型:純粋にあなたを尊敬しており、悪気なく真似をしてしまっている。特に後輩や年下に見られる。

- 劣等感・依存型:自分に自信がなく、あなたの真似をすることで安心感を得ようとしている。自分で考える力がない。

- 嫉妬・対抗型:あなたへの対抗意識から、あなたの価値を貶めるために意図的に真似をしている。最も悪質なタイプ。

相手はどのタイプに当てはまるでしょうか。

例えば、真似したことを嬉しそうに報告してくるなら「憧れ型」、あなたが新しいことを始めるとすぐに同じことを始めるが特に何も言ってこないなら「劣等感型」、あなたのアイデアを横取りしたり、あなたのものを自分のものかのように自慢したりするなら「嫉妬型」の可能性が高いと考えられます。

このタイプ分析によって、取るべき対応が大きく変わってきます。

「憧れ型」には優しく諭す、「劣等感型」には距離を置く、「嫉妬型」には毅然とした態度で臨むなど、戦略的なアプローチが可能になるのです。

冷静になることのメリット

冷静に相手を分析することは、あなた自身を守るためにも極めて重要です。

感情的に相手を非難すれば、「そんなつもりじゃなかった」「考えすぎだよ」と反論され、あなたが神経質な人間だというレッテルを貼られかねません。

しかし、冷静に状況を分析し、相手の心理をある程度推測できていれば、より的確で、かつ相手に反論の余地を与えにくい対応を選ぶことができます。

真似されるとストレスを感じるのは当然の反応ですが、そのストレスに支配されるのではなく、それを分析のエネルギーに変えること。

それが、賢くこの問題を乗り越えるための最初の、そして最も重要なステップなのです。

相手を傷つけずに伝えるための対処法

相手の心理を冷静に分析した上で、それでも模倣が続き、あなたのストレスが限界に達した場合には、何らかの形であなたの意思を相手に伝える必要が出てきます。

しかし、正面から「真似するのはやめてください」と非難するのは、相手との関係性を決定的に破壊してしまうリスクがあり、得策とは言えません。

特に相手が職場の同僚や友人である場合、今後の関係を考えると、できるだけ波風を立てずに、かつ効果的にあなたの気持ちを伝えたいものです。

ここでは、相手を過度に傷つけず、角を立てずにこちらの意図を伝えるための、高度なコミュニケーションテクニックをいくつか紹介します。

ポジティブな文脈で牽制する

直接的な不満を口にするのではなく、ポジティブな会話の中に、あなたのメッセージを織り交ぜる方法です。

これは、相手に「もしかして、私のことを言っている?」と気づかせる、間接的な牽制球となります。

使用例(ファッションを真似された場合):

「最近、〇〇さん(相手の名前)と好みが似てて嬉しいな。でも、お互い違う服着てた方が、会った時にそれぞれの個性が出て楽しいかもね!私、今度は全然違うテイストの服に挑戦してみようと思ってるんだ。」

この言い方であれば、「好みが似てて嬉しい」という肯定的な言葉から入ることで、相手の警戒心を解き、その上で「違う方が楽しい」「違うことに挑戦する」と伝えることで、暗に「同じじゃない方が良い」というメッセージを伝えることができます。

「I(アイ)メッセージ」で自分の気持ちを主語にして伝える

相手を主語(Youメッセージ)にして「あなたはいつも真似する」と非難するのではなく、自分を主語(Iメッセージ)にして「私はこう感じる」と伝える方法です。

これは、相手の行動を断罪するのではなく、その行動によって自分がどのような影響を受けているかを伝える、非攻撃的なコミュニケーションです。

使用例(仕事のアイデアを真似された場合):

「この前の企画、私のアイデアとすごく似ていて驚いたよ。私がすごく時間をかけて考えたことだったから、少し悲しい気持ちになっちゃったんだ。これからは、お互いのオリジナリティを尊重して、それぞれが評価されるように頑張れたら嬉しいな。」

「あなたが真似したから悪い」ではなく、「私は悲しかった」と伝えることで、相手は罪悪感を抱きやすくなり、行動を改めるきっかけになります。

ユーモアを交えて軽く釘を刺す

深刻な雰囲気を作らず、笑いに変えてしまうことで、相手に気づきを促す上級テクニックです。

ただし、相手との関係性やキャラクターによっては、嫌味と取られる可能性もあるため、使う場面は慎重に選ぶ必要があります。

使用例(持ち物をすぐに真似された場合):

「あれ、そのペンもしかして同じ?わー、私のこと大好きだねー!私のファンクラブ会員番号1番あげちゃう(笑)」

このように冗談めかして言うことで、相手は「あ、真似してるってバレてるんだな」と自覚し、気まずさから同じことをしなくなる可能性があります。

これらの方法は、いずれも直接的な対決を避けるための工夫です。

あなたの目的は、相手を打ち負かすことではなく、あなたのストレスの原因となっている模倣行動をやめてもらうことです。

そのためには、相手のプライドを無用に傷つけず、自発的な行動変容を促すような、賢い伝え方を心がけることが重要です。

物理的に距離を置いて気にしない練習

相手にそれとなく伝えても状況が改善しない場合や、そもそも伝えること自体が困難な関係性である場合には、次のステップとして「距離を置く」という選択肢が有効になります。

これは、相手との関係を断ち切るという最終手段ではなく、あなたの心の平穏を取り戻すために、一時的に、あるいは部分的に接触を減らすという戦略的なアプローチです。

物理的な距離は、精神的な距離を生み出し、執拗な模倣からあなたを守る盾となります。

さらに、これは「気にしない」スキルを養うための絶好のトレーニング期間にもなり得ます。

情報源を断つことが最も効果的

真似する人は、あなたの情報をインプットすることで、次の模倣のネタを探しています。

したがって、最も効果的なのは、その情報源を意図的に断つことです。

- SNSでの対策:相手のアカウントをミュート、または「ストーリーズの公開範囲から除外する」「親しい友達リストから外す」といった機能を活用します。これにより、相手はあなたの最新の投稿を見ることができなくなります。ブロックは最終手段ですが、相手に気づかれずに距離を置ける機能から試すのが良いでしょう。

- 職場での対策:業務に関係のない雑談を減らし、プライベートな話(週末の予定、最近買ったものなど)をするのを控えます。ランチや飲み会など、業務外の付き合いも、少しずつフェードアウトしていくのが賢明です。

- 友人関係での対策:1対1で会う機会を減らし、複数人のグループで会うようにします。グループ内であれば、あなた一人が注目される状況が減り、模倣のターゲットになりにくくなります。

これらの対策は、相手に「避けられている」と悟られないよう、あくまで自然に、徐々に行うのがポイントです。

急に態度を変えると、かえって相手の執着心を煽る可能性があるため注意が必要です。

「見ない」「考えない」時間を作る

物理的に距離を置くことの最大の目的は、相手のことを考える時間を減らし、あなたの心を「気にしない」状態に慣れさせることです。

相手のSNSをわざわざ見に行って「また真似してる!」と怒りを再燃させるのは、自らストレスの原因に飛び込んでいるようなものです。

ミュート機能を活用したら、もう相手のページは見に行かないと心に決めましょう。

あなたの貴重な時間と精神的エネルギーを、不快な相手のために使うのはもうやめるのです。

最初は難しいかもしれませんが、意識的に相手の情報を遮断し続けることで、徐々にあなたの思考の中から相手の存在感が薄れていきます。

この「考えない練習」こそが、外部の刺激に左右されない強いメンタルを育む上で、非常に重要なプロセスとなります。

距離を置くことは、決して逃げではありません。

それは、自分の心の健康を守り、より重要なことに集中するための、積極的で賢明な自己防衛術なのです。

模倣を逆手にとるための対策とは

これまでは、真似されることから生じるストレスを「避ける」「減らす」という守りのアプローチを中心に解説してきました。

しかし、発想を180度転換し、この状況を「利用する」「楽しむ」という攻めのアプローチも存在します。

模倣されるという事実を、あなたの成長や自己実現のためのバネとして活用するのです。

この逆転の発想は、あなたを被害者の立場から解放し、状況の主導権を握るための強力な武器となり得ます。

ここでは、模倣を逆手にとるための具体的な対策をいくつか提案します。

「トレンドセッター」としての自覚を持つ

まず、真似されるということは、あなたが「時代の先を行っている」「トレンドを生み出している」証拠だと捉え直してみましょう。

あなたは、その他大勢が後から追いかけてくるような、魅力的な何かを持っているのです。

その事実に自信を持ち、「私はトレンドセッターなんだ」と自覚することで、模倣者を「私の影響を受けたフォロワーの一人」と見なすことができるようになります。

ストレスの原因だった模倣者が、あなたのセンスや影響力を証明してくれる存在に変わるのです。

この視点の転換は、あなたの自己肯定感を飛躍的に高める効果があります。

常に一歩先を行き、圧倒的な差を見せつける

トレンドセッターとしての自覚を持ったら、次はその立場を確固たるものにするための行動を起こします。

それは、絶えず自己変革を続け、常に相手の一歩先を行くことです。

相手があなたのファッションを真似してきた頃には、あなたはもう全く新しいスタイルに移行している。

相手があなたの始めた趣味をマスターした頃には、あなたはもう次の新しい世界に夢中になっている。

このように、相手が追いつけないスピードで変化し続けることで、あなたは模倣されるストレスから解放されます。

むしろ、「さあ、今回は何で驚かせてやろうか」というゲーム感覚で、自己成長を楽しむことができるようになるかもしれません。

真似されることへの苛立ちを、自分を磨き、新しいことに挑戦するモチベーションに変換するのです。

これは、最も建設的で、あなた自身の人生を豊かにする究極の対策と言えるでしょう。

あえて違う情報を与えて混乱させる(上級者向け)

これは少し意地悪な方法かもしれませんが、悪質な模倣者に対しては有効な場合があります。

相手があなたの情報を鵜呑みにしていることを逆手にとって、あえてダミーの情報を流すのです。

例えば、聞かれてもいないのに「最近、〇〇っていうブランドにハマってて〜」と、実は全く興味のないブランドの話をしてみる。

すると、相手はそれを真に受けて、そのブランドを調べ始めたり、購入したりするかもしれません。

あなたが全く違う方向を向いていることに気づいた時の相手の反応を見て、心の中で楽しむくらいの余裕が生まれるかもしれません。

ただし、これは人間関係を悪化させるリスクも伴うため、相手や状況をよく見極めた上で、自己責任で行うようにしてください。

模倣を逆手にとるこれらの対策は、あなたに精神的な強さと遊び心を要求します。

しかし、一度この視点を手に入れると、真似されることはもはや脅威ではなく、あなたの人生を彩るスパイスの一つに変わる可能性を秘めているのです。

他人と比較しない自分軸の作り方

これまで様々な対症療法的なアプローチを紹介してきましたが、真似されるとストレスを感じる問題の最も根深く、そして本質的な解決策は、あなた自身の心の中にあります。

それは、他人の言動や評価に一喜一憂しない、盤石な「自分軸」を確立することです。

自分軸とは、いわば心の背骨です。

この背骨がしっかりと通っていれば、外部から多少の衝撃を受けても、大きく揺らぐことはありません。

ここでは、他人との比較を手放し、あなただけの強固な自分軸を築き上げるための具体的な方法を解説します。

「自分の好き」を言語化し、深掘りする

自分軸を作る第一歩は、「自分が本当に好きなものは何か」「なぜそれが好きなのか」を深く理解することです。

なんとなく好き、ではなく、その理由を自分の言葉で説明できるようにしてみましょう。

例えば、「このブランドの服が好き」なのであれば、「なぜ?→デザインがシンプルだから→なぜ?→ごちゃごちゃしたものが苦手で、思考もクリアになる気がするから」というように、「なぜ?」を5回繰り返してみてください。

この作業を通じて、あなたは自分の価値観の根源に触れることができます。

自分軸とは、他人の評価に左右されず、自らの価値観に基づいて判断し行動することです。

この「好き」の理由が明確になればなるほど、他人が同じものを好きになろうが、真似しようが、あなたの「好き」の価値は揺るがなくなります。

ジャーナリング(日記をつけること)は、この自己対話を深めるのに非常に有効なツールです。

他人の評価と自分の価値を切り離す

私たちは、無意識のうちに「他人から褒められること=良いこと」「他人から評価される私=価値がある私」という思考に陥りがちです。

しかし、この考え方こそが、自分軸を脆くする最大の原因です。

自分軸を確立するためには、この「他者評価」という呪縛から自らを解放する必要があります。

意識的に、「他人がどう思うか」ではなく、「自分がどうしたいか」「自分がどう感じるか」を判断の基準にする練習をしましょう。

服を選ぶとき、「これは流行っているから」ではなく「これは私が着たいから」。

行動するとき、「これをやったら褒められるから」ではなく「これをやるのが楽しいから」。

この小さな選択の積み重ねが、他人の評価という外部の基準から、自分の内なる声という内部の基準へと、価値の所在をシフトさせていきます。

情報を遮断し、デジタルデトックスを行う

現代社会では、SNSなどを通じて、常に他人のきらびやかな生活や成功体験が目に入ってきます。

このような情報過多の環境は、無意識のうちに他人と自分を比較させ、自分軸を揺るがす原因となります。

そこで、意識的に情報を遮断する「デジタルデトックス」を定期的に行うことをお勧めします。

例えば、「週末はSNSを見ない」「寝る前の1時間はスマホに触らない」といったルールを決めるだけでも効果があります。

外部からの情報ノイズが減ると、自分の内なる声が聞こえやすくなります。

自分が本当にやりたいこと、大切にしたいことが、静寂の中から浮かび上がってくる感覚を味わえるかもしれません。

自分軸を築くことは、一朝一夕にできることではありません。

しかし、ここで紹介した方法を地道に続けていくことで、あなたの心は確実に強く、しなやかになっていくはずです。

他人の模倣に心を乱されることのない、穏やかで充実した日々は、あなた自身の力で手に入れることができるのです。

まとめ:今後の真似されるとストレスを乗り越えるために

この記事では、真似されるとストレスを感じるという根深い悩みについて、その原因から具体的な対処法、そして根本的な解決策である自分軸の確立まで、多角的に掘り下げてきました。

真似されることへの不快感は、決してあなたがおかしいわけではなく、誰もが抱きうる自然な感情です。

重要なのは、その感情に飲み込まれず、冷静に状況を分析し、賢く対処していくことです。

真似する人の心理を理解することで、あなたは相手への怒りを少しだけ客観視できるようになるかもしれません。

彼らは、あなたへの嫉妬や自身の劣等感から、そうせずにはいられない弱い存在なのです。

そして、角を立てずに伝えるコミュニケーションや、物理的に距離を置くといった具体的なスキルは、あなたの心を守るための有効な武器となります。

さらに、この経験をバネにして、自分をさらに磨き、常に一歩先を行くトレンドセッターになるという逆転の発想は、あなたをより魅力的な人間へと成長させてくれるでしょう。

しかし、最も大切なのは、最終的に他人の動向に左右されない、確固たる自分軸を築くことです。

自分の「好き」を深く知り、他人の評価ではなく自分の心の声に従って生きること。

それができた時、あなたは真似されることへのストレスから完全に解放され、真の心の平穏を手に入れることができるはずです。

今後の真似されるとストレスを乗り越えるために、この記事で得た知識と視点を、ぜひあなたの実生活で役立ててみてください。

あなたの毎日が、他人に振り回されることなく、あなたらしく輝くものであることを心から願っています。

- 真似されるストレスは多くの人が感じる自然な感情

- 真似する人の背後には嫉妬や劣等感といった心理が隠れている

- 真似されやすい人は独自の魅力や影響力を持っていることが多い

- 職場の模倣はキャリアに、友人の模倣はアイデンティティに影響する

- SNSは模倣を容易にし承認欲求を満たすためのツールになりがち

- ストレスの感じ方は自分軸の強さと密接に関係している

- 衝動的に行動せずまずは冷静に相手の心理を分析することが重要

- 相手を傷つけずに伝えるには間接的な表現やIメッセージが有効

- 物理的に距離を置き情報源を断つことは有効な自己防衛術

- 模倣を逆手に取り自分を磨くモチベーションに変える発想もある - 常に変化し続けることで模倣者を寄せ付けない圧倒的な差を作る - 他人と比較せず自分の「好き」を深掘りすることが自分軸の基本 - 他人の評価と自分の価値を切り離す練習を積み重ねる - デジタルデトックスで情報過多から離れ自分の内なる声を聞く - 真似されるとストレスを感じる経験は自分軸を確立するチャンス