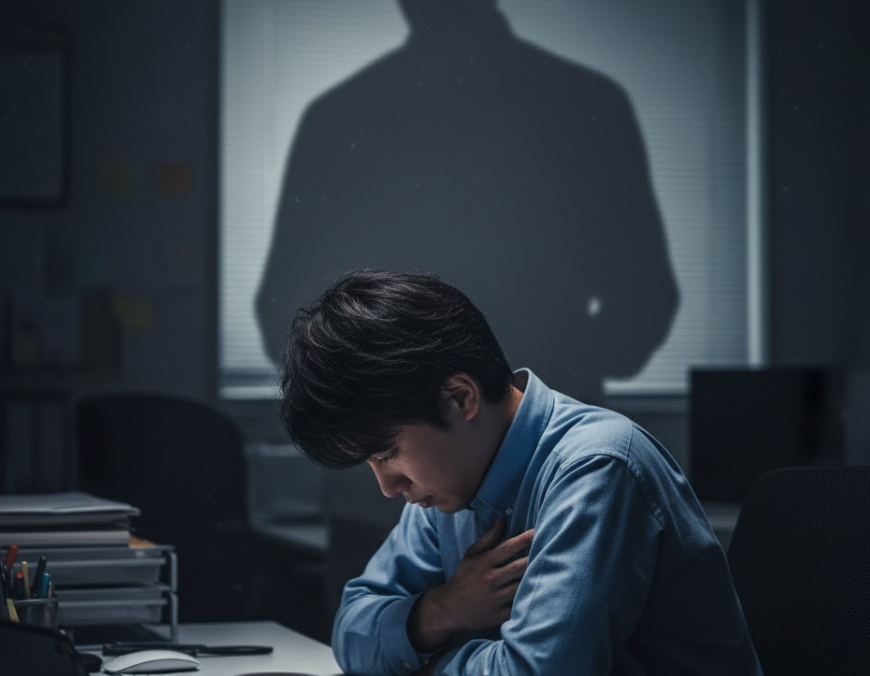

あなたの周りに、正論で相手を追い詰め、言い返す隙を与えない人はいませんか。

話しているだけで疲れる、精神的に追い詰められると感じるなら、それは当然のことです。

理詰めしてくる人が怖いと感じるのは、あなただけではありません。

この記事では、理詰めしてくる人の心理や特徴を深く掘り下げ、なぜ私たちが恐怖を感じるのかを解き明かします。

さらに、職場の上司や同僚など、避けられない相手との上手な付き合い方や、具体的な対処法を分かりやすく解説します。

感情的にならずに自分の意見を伝えるコツや、心をすり減らさないための考え方を知ることで、明日からの人間関係が少し楽になるはずです。

理詰めしてくる人が怖いという悩みから解放され、自分らしくいられるためのヒントを見つけていきましょう。

- 理詰めしてくる人の具体的な特徴と隠された心理

- なぜ「理詰め」が怖いと感じるのか、その理由

- 「理詰め」と「ロジハラ」の境界線と見分け方

- 職場で使える、理詰めしてくる人への効果的な対処法

- 感情的にならず、冷静に対応するためのコツ

- 自分を追い詰めずに済む、上手なコミュニケーション術

- 心が疲れた時に自分を守るための距離の取り方

目次

なぜ理詰めしてくる人が怖いのか?その心理と特徴

- 理詰めしてくる人の5つの特徴

- 優位に立ちたいという隠れた心理

- 正論ばかりで相手を追い詰める

- それって実はロジハラかも?

理詰めしてくる人の5つの特徴

理詰めしてくる人が怖いと感じる背景には、彼ら特有の行動パターンや思考の癖があります。

まずは、どのような特徴を持つ人が理詰めで相手を追い込みがちなのか、具体的な5つのポイントを見ていきましょう。

これらの特徴を理解することは、相手への恐怖心を和らげ、冷静な対処への第一歩となります。

1. 常に自分が正しいと思っている

理詰めをする人は、自分の考えや論理が絶対的に正しいと信じ込んでいる傾向が強いです。

そのため、他人の意見や感情を軽視しがちで、自分とは異なる考え方を受け入れることが難しいでしょう。

会話は議論やディベートのようになり、相手を説得し、自分の正しさを証明することに執着します。

このタイプの人にとって、話し合いは協力して結論を出す場ではなく、どちらが正しいかを決める勝負の場なのかもしれません。

2. 事実やデータを過度に重視する

彼らの会話は、常に客観的な事実、数値、データに基づいています。

一見すると非常に論理的で説得力があるように聞こえますが、その一方で、人の感情やその場の雰囲気といった、数値化できない要素を全く考慮に入れません。

「データ上こうだから」「前例がないから」といった言葉で、相手の気持ちや状況を切り捨ててしまうため、冷たく、人間味がない印象を与えてしまいます。

3. 相手の逃げ道をなくす話し方をする

理詰めをする人は、相手が反論できないように、あらゆる可能性を先回りして潰していくような話し方をします。

「Aという意見もあるかもしれないが、その場合はBという問題が起きる。

だからCしかない」というように、選択肢を巧みに奪い、自分の結論へと誘導します。

このように逃げ道を塞がれた相手は、圧迫感と無力感を覚え、精神的に追い詰められてしまうのです。

4. 勝ち負けにこだわる傾向が強い

彼らにとって、会話はコミュニケーションの一環ではなく、勝ち負けを決めるための戦いです。

そのため、相手を論破することに強いこだわりを持ち、自分の意見が通るまで決して引き下がりません。

たとえ相手が泣きそうになっていたり、困惑していたりしても、議論に勝つことを優先するため、攻撃の手を緩めることはないでしょう。

この執着心が、相手に恐怖心を与える大きな原因となります。

5. 共感力が低く、相手の気持ちを想像できない

理詰めをする人は、他人の感情に対する共感力が低い傾向があります。

自分が正しいことを証明することに集中するあまり、自分の言葉が相手をどれだけ傷つけているか、追い詰めているかに気づくことができません。

相手がなぜ悲しんでいるのか、なぜ反論できないのかを理解できず、「感情的になるな」「論理的に話せ」とさらに相手を追い込んでしまうことも少なくありません。

優位に立ちたいという隠れた心理

理詰めで相手を追い込んでしまう行動の裏には、どのような心理が隠されているのでしょうか。

その多くは、自己肯定感の低さや、他者からの承認欲求と深く結びついています。

彼らの内面を理解することで、なぜあのような言動に出るのかが見えてくるかもしれません。

自信のなさの裏返し

一見すると自信満々に見える理詰めする人ですが、その内面には強いコンプレックスや自信のなさを抱えている場合があります。

自分に自信がないからこそ、論理という鎧を身にまとい、他人を論破することでしか自分の価値を証明できないのです。

相手を打ち負かすことで、一時的に「自分は優れている」「自分は正しい」と感じ、心の安定を保とうとしているのかもしれません。

彼らの攻撃的な態度は、実は自分自身を守るための防御反応である可能性が考えられます。

他人をコントロールしたい支配欲

理詰めという手段を使って、相手を自分の思い通りにコントロールしたいという支配欲が隠れていることもあります。

論理的に相手を追い込み、反論できない状況を作り出すことで、相手を自分の支配下に置こうとします。

このタイプの人は、自分のルールや価値観を他人に押し付けがちで、思い通りにならないと気が済みません。

職場などでこのような人が上司である場合、部下は常に監視されているような息苦しさを感じることになるでしょう。

認められたいという強い承認欲求

「自分はこんなに論理的で、頭が良い人間なのだ」と周囲に認められたいという強い承認欲求が、理詰めの言動につながっているケースもあります。

特に、自分の能力や実績に正当な評価が与えられていないと感じている場合、議論の場で相手を打ち負かすことで、自分の優秀さをアピールしようとします。

彼らにとっては、相手を言い負かすことが、手っ取り早く自分の価値を周囲に知らしめる手段となっているのです。

しかし、その行為が結果的に周囲からの反感を買い、孤立を深めてしまうことには気づいていません。

正論ばかりで相手を追い詰める

「言っていることは正しいんだけど、なんだかモヤモヤする」。

理詰めしてくる人と話していると、このような感情を抱くことがよくあります。

彼らが振りかざす「正論」は、なぜ私たちをこれほどまでに苦しめるのでしょうか。

その理由を掘り下げてみましょう。

正論が必ずしも正解ではない

ビジネスの場や日常生活において、論理的な正しさが唯一の正解とは限りません。

そこには、人の感情、人間関係、長期的な信頼といった、目に見えないけれど非常に重要な要素が絡み合っています。

例えば、部下のミスを指摘する際に、「これがルールだから」「君のやり方が非効率だから」と正論だけで詰めてしまえば、部下は萎縮し、成長の機会を失ってしまうかもしれません。

正論は、時として相手の気持ちや状況を無視した暴力になり得るのです。

「正しいこと」という武器の恐ろしさ

理詰めする人は、「自分は正しいことを言っているのだから、何も悪くない」と考えがちです。

この「正しさ」を盾に、相手の感情を一切顧みることなく、言葉の刃を振り下ろします。

言われた側は、内容が正論であるために正面から反論することができず、ただただダメージを受け続けるしかありません。

「正しいから何を言ってもいい」という考え方は非常に危険であり、コミュニケーションを破壊する大きな要因となります。

白黒つけたがる思考の危うさ

世の中の多くの物事は、単純に白か黒かで割り切れるものではありません。

グレーな部分や、状況によって最適解が変わることも多々あります。

しかし、理詰めする人は、物事を0か100かで判断し、曖昧さを受け入れることが苦手です。

この白黒思考が、多様な価値観や複雑な人間関係を理解することを妨げ、相手を「正しいか、間違っているか」の二元論で裁いてしまうことにつながります。

その結果、相手は息苦しさを感じ、対話そのものを諦めてしまうのです。

それって実はロジハラかも?

理詰めがエスカレートし、相手を精神的に追い詰める行為は、「ロジカルハラスメント(ロジハラ)」と呼ばれることがあります。

どこからが健全な議論で、どこからがハラスメントになるのでしょうか。

その境界線と、ロジハラの具体例について解説します。

ロジカルハラスメントとは何か

ロジカルハラスメントとは、正論や論理を振りかざし、相手を執拗に追い詰め、反論の機会を奪うことで精神的な苦痛を与える行為を指します。

単に論理的に説明すること自体が問題なのではなく、その目的が相手を打ち負かし、支配することにある場合にハラスメントと見なされます。

加害者側には「正しいことを教えてやっている」という意識しかないことが多く、ハラスメントを行っている自覚がないケースがほとんどです。

健全な議論とロジハラの違い

健全な議論とロジハラは、目的と相手への配慮において決定的な違いがあります。

健全な議論は、お互いの意見を尊重し、協力してより良い結論を導き出すことを目的としています。

一方、ロジハラは、相手を論破し、自分の正しさを証明することが目的です。

以下の表で、両者の違いを比較してみましょう。

| 項目 | 健全な議論 | ロジカルハラスメント |

|---|---|---|

| 目的 | 問題解決、相互理解 | 相手を論破、支配すること |

| 姿勢 | 対等、協力的 | 一方的、攻撃的 |

| 相手への配慮 | 感情や立場を尊重する | 感情を無視、人格を否定する |

| 結果 | 納得感、信頼関係の構築 | 恐怖心、人間関係の破壊 |

このように、相手への敬意や配慮があるかどうかが、両者を分ける大きなポイントとなります。

ロジハラの具体例

では、具体的にどのような言動がロジハラに該当するのでしょうか。

職場で起こりがちな例をいくつかご紹介します。

- ミスをした部下に対し、「なんでこうなるの?普通に考えたらわかるよね?」と大勢の前で詰問する。

- 意見を述べた相手に対し、「で、その根拠は?データあるの?」と執拗に証拠を求め、発言を封じ込める。

- 「あなたの言っていることは、論理的に破綻している」と人格まで否定するような言葉を使う。

- 相手が黙り込んでしまっても、「どうして反論しないの?」「自分の意見がないの?」と攻撃を続ける。

もし、このような状況に心当たりがあるなら、それは単なる厳しい指導ではなく、ロジハラである可能性を疑う必要があります。

理詰めしてくる人が怖い時の具体的な対処法

- 職場での上手な付き合い方とは

- 感情的にならずに対応するコツ

- 言い返すより効果的な伝え方

- 話を聞くだけで疲れる時の対策

- 心を保つための距離の置き方

- 理詰めしてくる人が怖いと感じたら無理せず逃げよう

職場での上手な付き合い方とは

理詰めしてくる人が怖いと感じても、職場の上司や同僚である場合、簡単に関係を断つことはできません。

ここでは、日々の業務に支障をきたさないよう、彼らと上手に関わっていくための具体的な方法をご紹介します。

少しの工夫で、精神的な負担を大きく減らすことができるかもしれません。

1. まずは相手の話を最後まで聞く

相手が理詰めで話している最中に、焦って反論したり、遮ったりするのは逆効果です。

相手は「話を聞いていない」と感じ、さらに攻撃的になる可能性があります。

まずは、「あなたの言いたいことは分かりました」という姿勢を示すために、最後まで冷静に耳を傾けましょう。

相手に満足するまで話させることで、クールダウンを促す効果も期待できます。

2. 部分的に同意して相手を落ち着かせる

相手の主張のすべてを受け入れる必要はありません。

しかし、「なるほど、そういう視点もありますね」「そのデータは参考になります」というように、一部分だけでも同意できる点を見つけて伝えてみましょう。

これにより、相手は「自分の話が受け入れられた」と感じ、態度を軟化させることがあります。

完全否定ではなく、部分的な肯定をクッションにすることで、その後の会話がスムーズに進むようになります。

3. 事実と感情を切り離して話す

理詰めする人は、感情的な話が苦手です。

そのため、こちらが感情的に訴えても、「話が飛躍している」「論点がずれている」と一蹴されてしまうだけです。

彼らと話すときは、できるだけ「〇〇という事実があります」「〇〇というデータに基づくと」というように、客観的な事実を中心に話すことを心がけましょう。

自分の意見を伝える際も、「私はこう感じる」ではなく、「こういうリスクが考えられる」といった形で、論理的に説明することが有効です。

4. 結論が出ない場合は一旦持ち帰る

議論が白熱し、相手の理詰めが止まらなくなった場合は、無理にその場で結論を出そうとする必要はありません。

「一度持ち帰って、いただいたご意見を整理してもよろしいでしょうか」「必要なデータを揃えて、改めてご相談させてください」と提案し、物理的に距離を置きましょう。

時間をおくことで、お互いに冷静さを取り戻し、仕切り直すことができます。

これは、相手のペースに巻き込まれないための重要なテクニックです。

感情的にならずに対応するコツ

理詰めされて怖いと感じると、つい感情的になってしまいがちです。

しかし、涙を流したり、声を荒げたりすると、相手に「感情的な人間だ」というレッテルを貼られ、さらに状況が悪化してしまう可能性があります。

冷静さを保つための心の持ち方について考えてみましょう。

1. 「この人はこういう人だ」と割り切る

相手の性格や話し方を変えさせることは、非常に困難です。

「なぜこの人はこんな言い方しかできないのだろう」と悩むのではなく、「この人は論理でしかコミュニケーションが取れない人なのだ」と、ある種のキャラクターとして捉え、割り切ってしまうことが大切です。

相手に過度な期待をしないことで、自分の心のダメージを減らすことができます。

2. 相手の言葉をすべて真に受けない

理詰めする人の言葉は、正論であっても、あなたの人格そのものを否定するものではありません。

彼らは自分の正しさを証明したいだけであり、あなたを傷つける意図はない場合も多いのです。

相手の言葉をスポンジのように全て吸収するのではなく、「あくまで一つの意見だな」と客観的に受け流すスキルを身につけましょう。

心の中にフィルターを持つイメージで、自分にとって不要な言葉は聞き流す練習をしてみてください。

3. 深呼吸で気持ちをリセットする

相手の言葉にカッとなったり、心臓がドキドキしたりしてきたら、それは体がストレスを感じているサインです。

そんな時は、意識的にゆっくりと深呼吸をしてみましょう。

鼻から大きく息を吸い、口からゆっくりと吐き出す。

これを数回繰り返すだけで、高ぶった神経が落ち着き、冷静さを取り戻す助けとなります。

会話の途中でも、少し間を置いて深呼吸することは可能です。

言い返すより効果的な伝え方

理詰めしてくる相手に対して、同じ土俵で言い返そうとすると、泥沼の論争に発展し、心身ともに消耗してしまいます。

相手を論破するのではなく、自分の意見や気持ちを上手に伝え、状況を改善するためのコミュニケーション方法をご紹介します。

1. 「I(アイ)メッセージ」で伝える

相手を主語にする「Youメッセージ」(あなたは間違っている)は、相手を非難するニュアンスが強くなり、反発を招きやすいです。

代わりに、自分を主語にする「Iメッセージ」を使ってみましょう。

例えば、「なぜそんな言い方をするんですか!」ではなく、「(私は)そのように言われると、威圧的に感じてしまい、悲しいです」と伝えます。

自分の感情として伝えることで、相手は「事実」として受け止めやすくなり、自分の言動を振り返るきっかけになるかもしれません。

2. 質問で相手に考えさせる

相手の主張に対して、正面から反論するのではなく、質問を投げかけることで、相手自身に自分の論理の矛盾点や見落としに気づかせる方法です。

「その方法を実行する場合、〇〇さんのチームにはどのような影響が出るとお考えですか?」「そのプランの潜在的なリスクについては、どのようにお考えでしょうか?」といった形で、別の視点を提供する質問をしてみましょう。

これにより、一方的な攻撃の流れを止め、対話の形に持ち込むことができます。

3. 第三者の意見を引用する

自分の意見として主張すると角が立つ場合でも、「一般的にはこう言われています」「〇〇の専門家はこのような見解を示しています」というように、客観的な第三者の意見として提示することで、相手が受け入れやすくなることがあります。

特に、理詰めする人は権威性や客観的なデータに弱い傾向があるため、有効な手段と言えるでしょう。

自分の主張を補強するための材料として、事前に準備しておくのも良い方法です。

話を聞くだけで疲れる時の対策

理詰めしてくる人との会話は、たとえ短時間であっても、精神的に大きなエネルギーを消耗します。

話が終わった後にどっと疲れが出てしまう、という経験は誰にでもあるでしょう。

ここでは、心が疲弊しきってしまう前に、自分自身を守るための対策をご紹介します。

1. 会話の時間を区切る

長々と相手の話に付き合う必要はありません。

「次の予定がありますので、15分でお願いします」というように、あらかじめ会話の時間を区切ってしまいましょう。

終わりが見えているだけで、精神的な負担は大きく軽減されます。

相手にも、時間内に要点をまとめて話そうという意識が働くかもしれません。

2. 物理的に距離を取る

可能であれば、メールやチャットなど、直接顔を合わせないコミュニケーション手段を活用しましょう。

テキストでのやり取りは、感情的な影響を受けにくく、自分のペースで考えて返信することができます。

また、相手の言葉を客観的に記録として残せるというメリットもあります。

対面で話さなければならない場合も、真正面に座るのではなく、少し斜めの位置に座るなど、物理的な圧迫感を減らす工夫が有効です。

3. 信頼できる人に相談する

一人で抱え込むのは、最も避けるべきことです。

理詰めされて辛いと感じている気持ちを、信頼できる同僚や友人、家族に話してみましょう。

話すことで自分の感情が整理され、気持ちが楽になるだけでなく、客観的なアドバイスをもらえることもあります。

もし、社内に相談できる人がいない場合は、産業医やカウンセラー、あるいは外部の相談窓口を利用することも検討してください。

あなたは一人ではない、ということを忘れないでください。

心を保つための距離の置き方

毎日顔を合わせる相手であっても、心の距離を適切に保つことは可能です。

相手に振り回されず、自分自身の心の平穏を維持するための考え方についてお伝えします。

これは、自分を守るための大切なスキルです。

1. 相手の土俵に乗らない

理詰めしてくる人は、あなたを議論という土俵に引きずり込もうとします。

一度その土俵に上がってしまえば、相手のペースで試合が進み、あなたは消耗するだけです。

「これは議論ではなく、業務の報告です」「今日はこの件について、ご意見を伺えればと思います」というように、会話の目的を明確にし、相手の土俵に乗らないことを意識しましょう。

挑発に乗らず、冷静に目的を遂行することに集中してください。

2. プライベートな話はしない

相手との関係性を、仕事上必要な最低限のものに限定することも有効な手段です。

雑談やプライベートな話は避け、業務連絡や報告など、必要な会話だけに留めましょう。

個人的な情報を与えないことで、相手があなたを評価したり、批判したりする材料を減らすことができます。

公私を明確に分けることで、心の境界線を守ることにつながります。

3. ポジティブな人間関係を大切にする

理詰めしてくる人一人との関係に、あなたのエネルギーのすべてを費やす必要はありません。

むしろ、あなたを理解し、尊重してくれる人たちとの関係を大切にすることに時間を使いましょう。

ポジティブで健全な人間関係は、あなたの自己肯定感を高め、理詰めされた時の精神的なダメージを回復させてくれるでしょう。

一人の苦手な人のために、あなたの世界全体を暗くしてしまうのは、あまりにももったいないことです。

理詰めしてくる人が怖いと感じたら無理せず逃げよう

これまで様々な対処法をお伝えしてきましたが、最も大切なのは、あなた自身の心と体の安全です。

もし、理詰めしてくる人のせいで、心身に不調をきたしているのなら、それは「逃げる」べきサインかもしれません。

1. あなたの心身の健康が最優先

理詰めしてくる人が怖いと感じ続けることで、不眠、食欲不振、頭痛、気分の落ち込みなど、様々な不調が現れることがあります。

これは、あなたの心が悲鳴を上げている証拠です。

「自分が弱いからだ」「うまく対処できない自分が悪い」などと、決して自分を責めないでください。

どのような状況であっても、あなたの健康以上に優先されるべき仕事や人間関係はありません。

2. 異動や転職も選択肢の一つ

もし相手が職場の上司などで、どうしても状況が改善されない場合は、人事部や信頼できる上長に相談し、部署の異動を願い出ることも一つの有効な手段です。

それでも解決が難しい、あるいは会社全体がそのような体質であると感じるならば、転職を考えることも決して逃げではありません。

あなたらしく、安心して働ける環境は必ず存在します。

自分を守るための戦略的撤退は、未来への賢明な投資です。

3. 専門家の助けを借りる勇気

ロジハラによって精神的に深く傷ついてしまった場合は、我慢せずに専門家の助けを借りましょう。

心療内科や精神科の医師、カウンセラーなどは、あなたの辛い気持ちに寄り添い、専門的な視点から回復をサポートしてくれます。

また、法的な問題に発展しそうな場合は、弁護士に相談することも選択肢に入ります。

助けを求めることは、決して恥ずかしいことではなく、自分を大切にするための勇気ある行動です。

理詰めしてくる人が怖いという感情は、自分を守るための自然なアラーム機能なのです。

そのサインに耳を傾け、無理せず、自分にとって最も良い選択をしてください。

- 理詰めしてくる人が怖いと感じるのは自然な反応

- 彼らは自分が常に正しいと信じている傾向がある

- 会話を勝ち負けで捉え相手を論破しようとする

- 自信のなさや支配欲が理詰めの行動の裏にある

- 正論は時に相手の感情を無視した暴力になりうる

- 執拗な理詰めはロジハラというハラスメントに該当する

- 対処法としてまず相手の話を最後まで聞く姿勢が重要

- 部分的に同意し相手の興奮を鎮めるテクニックもある

- 感情的にならず事実ベースで話すことを心がける

- 言い返すのではなくIメッセージで気持ちを伝える

- 辛い時は一人で抱え込まず信頼できる人に相談する

- 物理的・心理的に距離を置くことも自分を守る手段

- 異動や転職は決して逃げではなく賢明な選択肢である

- 心身に不調を感じたら迷わず専門家を頼ること

- あなたの健康と心の平穏が何よりも最優先される