私たちの日常生活において、ゴミの分別はもはや当たり前のルールとして定着しています。

しかし、中にはゴミを分別しない人も存在し、その行動が原因で近隣トラブルや共同生活におけるストレスの種となることも少なくありません。

なぜ彼らはルールを守らないのでしょうか。

そこには、単に「めんどくさい」という一言では片付けられない、様々な心理や背景が存在するのかもしれません。

この記事では、ゴミを分別しない人の心理的背景や共通する特徴、そして分別をしない具体的な理由について深く掘り下げていきます。

また、隣人やアパートの同居人、あるいは家族がゴミを分別しない場合に、どのように対処すれば良いのか、角が立たない注意の仕方や、法的な罰則の有無に至るまで、具体的な解決策を詳しく解説します。

この問題に直面し、ストレスを感じているあなたが、状況を改善するためのヒントを見つけられるはずです。

- ゴミを分別しない人の根本的な心理状態

- 分別をしない人によく見られる共通の特徴

- ゴミの分別ができない背景にある多様な理由

- 育ちや生活環境がゴミの分別習慣に与える影響

- 隣人やアパートでのゴミ問題への具体的な対処法

- 相手を不快にさせない上手な注意の伝え方

- ゴミの不分別に関する法的な罰則の実際

目次

ゴミを分別しない人の心理的背景にある5つの理由

- 「めんどくさい」が根本的な心理

- ゴミを分別しない人の顕著な特徴

- 分別しない一番の理由とは何か

- 幼少期の育ちや環境が与える影響

- ルールを知らない、または複雑で理解できない

「めんどくさい」が根本的な心理

ゴミを分別しない人の行動の根底にある最も一般的で強力な心理は、「めんどくさい」という感情です。

この一言に集約される感情は、単なる怠惰と片付けるにはあまりにも複雑な背景を持っています。

人間は本能的に、行動に対するコストとリターンを天秤にかける生き物です。

ゴミの分別という行為は、一つ一つの作業は単純であっても、日々の生活の中で継続的に発生します。

ペットボトルのラベルを剥がし、キャップと本体を分け、中をすすぐ。

牛乳パックを開いて乾かす。

食品トレーを洗う。

これらの細かい作業の積み重ねが、一部の人にとっては許容できないほどの精神的・時間的コスト、すなわち「めんどくさい」と感じられるわけです。

この感情は、特に多忙な生活を送る人や、他に優先すべきことが多いと感じている人にとって顕著になります。

仕事や育児、学業などで心身ともに疲弊している状態では、些細な家事ですら大きな負担となり得ます。

彼らにとって、ゴミの分別に割くエネルギーは、休息や他の重要な活動から奪われるコストとして認識されるのです。

また、この「めんどくさい」という心理は、行動の先にある結果に対する想像力の欠如とも関連しています。

自分が正しく分別しなかったゴミが、最終的に環境にどのような影響を与えるのか、あるいは回収業者や地域社会にどれだけの手間をかけさせるのかといった、遠い未来や他者への影響までを具体的にイメージすることが難しいのです。

目の前の手間を回避したいという短期的な欲求が、社会的な責任や長期的な利益といった抽象的な概念を上回ってしまう状態と言えるでしょう。

結果として、分別という行為そのものが持つ社会的な意義や重要性を軽視し、自分一人がやらなくても問題ないだろうという楽観的な思考に陥りがちです。

このように、「めんどくさい」という心理は、個人の生活スタイル、価値観、そして社会との関わり方までを映し出す、根深い問題であると理解することができます。

ゴミを分別しない人の顕著な特徴

ゴミを分別しない人には、いくつかの共通した特徴や傾向が見られることがあります。

もちろん、これらがすべての人に当てはまるわけではありませんが、行動の背景を理解する上での一つの指標となります。

まず挙げられるのが、自己中心的な思考様式です。

彼らは自分の快適さや都合を最優先する傾向があり、社会のルールや他者への配慮が二の次になりがちです。

ゴミの分別は、自分以外の誰か(回収業者、地域住民、未来の世代)のために行うという側面が強い行為ですが、その「誰か」への意識が希薄なため、行動に移す動機が湧きにくいのです。

「自分がやらなくても誰かがやる」「自分一人くらい大丈夫」といった考え方は、この特徴の典型的な現れと言えるでしょう。

次に関連するのが、規範意識の低さです。

地域のルールや法律といった社会的な決まり事を軽視する傾向があります。

ゴミの分別だけでなく、駐車違反やポイ捨てなど、他の些細なルール違反を平気で行う人も少なくありません。

彼らにとってルールとは、守るべき絶対的なものではなく、自分の不利益にならない範囲で都合よく解釈する対象なのかもしれません。

また、計画性の欠如や先延ばし癖も顕著な特徴の一つです。

ゴミの分別は、ゴミが出るたびにこまめに行うか、捨てる前にまとめて行う必要があります。

計画的に物事を進めるのが苦手な人は、ゴミが溜まってから分別の手間を考えてうんざりし、結局そのまま捨ててしまうという悪循環に陥りがちです。

「後でやろう」と思っているうちにゴミ出しの日が来てしまい、慌てて分別せずに袋に詰めてしまうのです。

さらに、衛生観念や美意識が低いケースも見られます。

自分の住空間が多少汚れていても気にしない、あるいはゴミが混ざった状態を不快に感じないため、分別してまで居住環境を清潔に保とうという意欲が低いのです。

これは、個人の価値観や育ってきた環境が大きく影響する部分でもあります。

これらの特徴は相互に関連し合っており、複合的な要因となってゴミを分別しないという行動につながっています。

彼らの行動を単なる「だらしなさ」と断じるのではなく、その背景にある思考のクセや性格的傾向を理解することが、問題解決の第一歩となるでしょう。

分別しない一番の理由とは何か

ゴミを分別しない行動の裏には多様な理由が存在しますが、それらを突き詰めていくと、いくつかの核心的な原因に行き着きます。

「一番の理由」は人によって異なりますが、大きく分けると「知識・理解不足」「価値観・意識の問題」「物理的・環境的制約」の三つに分類できます。

第一に、「知識・理解不足」が挙げられます。

これは、分別ルール自体を知らない、あるいは知っていても内容が複雑で正確に理解できていないケースです。

特に、引っ越してきたばかりの人や、これまで分別が厳しくない地域に住んでいた人は、新しいルールに戸惑うことがあります。

自治体によって分別の方法は大きく異なり、「このプラスチックは可燃なのか不燃なのか」といった判断に迷う場面は少なくありません。

情報収集が苦手だったり、説明を読むのが億劫だったりすると、正しい知識を得る機会を逃し、結果として「分からないから混ぜてしまえ」という行動につながるのです。

第二の理由は、「価値観・意識の問題」です。

これは、前述の「めんどくさい」という心理や自己中心的な特徴と深く関連します。

彼らにとって、ゴミの分別は「やる価値のないこと」「自分には関係のないこと」と認識されています。

環境問題への関心が低く、リサイクルの重要性を理解していないか、理解していても共感できないため、行動するだけの動機付けがありません。

また、「分別しても結局は一緒に焼却される」といった不確かな情報を信じ込み、分別の無意味さを主張する人もいます。

このようなケースでは、ルールを守ること自体に反発を覚えるという、一種の反骨精神が働いている可能性も考えられます。

第三に、「物理的・環境的制約」も無視できない理由です。

例えば、住居が狭く、複数のゴミ箱を置くスペースがない場合、物理的に分別が困難になります。

ワンルームマンションなどでは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみといった複数のゴミ箱を設置するだけで、生活空間が圧迫されてしまうでしょう。

また、ゴミ捨て場が遠い、ゴミ出しの時間が厳しく制限されているといった環境も、分別のハードルを上げます。

障害や高齢により、細かい作業が難しいといった身体的な理由も、このカテゴリーに含まれます。

これらの理由が単独で、あるいは複合的に絡み合うことで、ゴミを分別しないという行動が選択されるのです。

幼少期の育ちや環境が与える影響

人の行動様式や価値観は、幼少期の育ちや家庭環境によって大きく形成されます。

ゴミの分別という習慣も例外ではなく、子どもの頃にどのようなしつけを受けたか、どのような環境で育ったかが、大人になってからの行動に深く影響を与えます。

最も直接的な影響は、親の行動の模倣です。

子どもは親の姿を見て、社会のルールや生活習慣を学びます。

家庭内で親が当たり前のようにゴミを分別し、リサイクルに取り組む姿を見て育てば、子どもにとってもそれが「普通のこと」として自然に身につきます。

逆に、親自身が分別に無頓着で、ゴミを一つの袋にまとめて捨てているような環境であれば、子どもはそれが正しい方法だと学習してしまうでしょう。

この場合、子どもは分別という概念自体を知らないまま、あるいはその重要性を理解しないまま成長することになります。

また、しつけのあり方も重要です。

ゴミの分別を単なる「作業」として強制するのではなく、「なぜ分別が必要なのか」という理由を丁寧に教えられた経験は、子どもの規範意識や社会性を育みます。

「地球の資源を大切にするためだよ」「街をきれいにするためだよ」といった説明を通じて、子どもは自分の行動が社会や環境とつながっていることを学びます。

このような教育を受けた子どもは、ルールを守ることに内面的な価値を見出し、自発的に行動できるようになるのです。

一方で、頭ごなしに「分別しなさい!」と叱られるだけの経験では、子どもはルールの意味を理解できず、ただ親の目を気にして行動するだけになってしまいます。

その結果、親の監視がなくなればルールを破ることに抵抗を感じなくなる可能性があります。

さらに、家庭の衛生観念や整理整頓のレベルも影響します。

常に部屋が片付いており、清潔な環境で育った子どもは、ゴミが散らかった状態や分別されていない状態に不快感を抱きやすくなります。

逆に、物が散乱し、掃除が行き届かない環境が当たり前であった場合、衛生観念が育ちにくく、ゴミの分別といった細かいことにも無頓着になりがちです。

このように、ゴミの分別習慣は、親からの直接的な教育だけでなく、家庭全体の雰囲気や価値観という無言のメッセージによっても育まれるものなのです。

大人になってからの行動を変えるのは容易ではありませんが、その根源が幼少期の経験にあることを理解することは、問題解決へのアプローチを考える上で非常に重要です。

ルールを知らない、または複雑で理解できない

ゴミを分別しないという行動は、必ずしも意図的なルール違反や怠慢から生じるわけではありません。

「ルールを知らない」あるいは「ルールが複雑すぎて理解できない」という、知識や理解の側面が大きな障壁となっているケースも非常に多いのです。

まず、「ルールを知らない」という状況は、いくつかの典型的な場面で発生します。

最も多いのが、引っ越しです。

日本のゴミ分別ルールは、全国で統一されているわけではなく、基礎自治体(市町村)ごとに定められています。

そのため、A市では可燃ごみだったものが、B市では資源ごみになるということが頻繁に起こります。

以前住んでいた地域のルールが身に染み付いていると、新しいルールを学び直すのが億劫になったり、無意識のうちに古い方法で分別してしまったりするのです。

特に、海外から来た人や、初めて一人暮らしを始める学生などにとっては、日本の詳細な分別システム自体が未知のものである可能性もあります。

自治体からの案内パンフレットを読み飛ばしてしまったり、そもそもどこで情報を得ればいいのか分からなかったりして、知識がないままゴミ出しを始めてしまうのです。

次に、「ルールが複雑で理解できない」という問題があります。

これは、ルールの存在は知っていても、その内容の細かさや分かりにくさから、正しく実践することを諦めてしまうケースです。

例えば、プラスチック製品の分別は特に複雑です。

ペットボトルのようにリサイクルマークがついているものは分かりやすいですが、食品の包装フィルム、プラスチック製のおもちゃ、文房具など、「これはどの分類になるのか」と迷うものは無数にあります。

自治体のウェブサイトやパンフレットを確認しても、専門用語が使われていたり、イラストが不鮮明だったりして、直感的に理解できないことも少なくありません。

複数の素材が組み合わさった製品(例:金属とプラスチックでできたハンガー)の分別の仕方が分からず、途方に暮れてしまう人もいるでしょう。

このような情報の壁に直面したとき、真面目に取り組もうとすればするほど、その複雑さに圧倒され、精神的に疲弊してしまいます。

その結果、「間違って出すくらいなら、全部まとめて出してしまおう」という思考に陥ってしまうのです。

この問題の根底には、情報を伝える行政側と、それを受け取る住民側との間のコミュニケーションギャップが存在すると言えます。

ルールの周知方法や表現方法をより分かりやすく改善することが、意図せずしてルール違反をしてしまっている人々を救う鍵となるでしょう。

ゴミを分別しない人への状況別対処法と注意点

- 隣人トラブルを避けるための上手な注意の仕方

- アパートのゴミ問題と具体的な対策

- 法律による罰則は存在するのか

- 家族や同棲相手への適切な対処法

- 指摘する際に感じるストレスとの向き合い方

- 様々な状況のゴミを分別しない人との関わり方

隣人トラブルを避けるための上手な注意の仕方

隣人がゴミを分別しない場合、直接注意することは非常にデリケートな問題であり、一歩間違えれば深刻な近隣トラブルに発展しかねません。

感情的に相手を非難するのではなく、冷静かつ戦略的に対処することが重要です。

まず、直接対決は最後の手段と考えるべきです。

可能であれば、管理会社や大家さん、町内会といった第三者を介して伝えてもらうのが最も安全で効果的な方法です。

管理者がいるアパートやマンションであれば、「ゴミ出しのルールが守られていない方がいるようで、ゴミが回収されずに困っています」という形で、特定の個人を名指しせず、問題点だけを客観的に報告しましょう。

そうすれば、管理会社から全戸に向けて注意喚起のチラシが投函されたり、掲示板に貼り紙がされたりするなど、角が立たない形でルールを再周知してもらえます。

もし直接伝えなければならない状況になった場合は、伝え方に細心の注意を払う必要があります。

タイミングと場所を選ぶ

相手が急いでいる時や機嫌が悪い時を避け、落ち着いて話ができるタイミングを見計らいましょう。

他の住民の目がある場所は避け、プライバシーが保たれる状況で話すのが望ましいです。

攻撃的な口調を避ける

「あなたがルール違反をしているせいで迷惑しています」といった、相手を責めるような言い方は絶対に避けるべきです。

相手は反発し、聞く耳を持たなくなってしまいます。

「I(アイ)メッセージ」で伝える

主語を「あなた(You)」ではなく、「私(I)」にして伝える方法です。

例えば、「ゴミが回収されないと、カラスが荒らしてしまって困るんですよね」「分別のルールが最近変わったみたいで、私も戸惑うことがあります」といった形で、自分の困りごとや共感の姿勢を示すことで、相手も話を受け入れやすくなります。

低姿勢で、相談する形で切り出す

「すみません、ちょっとお伺いしたいのですが…」と謙虚な姿勢で話しかけ、「この地域のゴミの出し方って、少し複雑ですよね。もしかしたら、ご存じないルールがあるのかもしれないと思いまして…」と、相手が「ルールを知らなかった」という逃げ道を作ってあげるのがポイントです。

あくまで親切心から情報を教えてあげている、というスタンスを貫くことが、相手のプライドを傷つけずに問題を伝えるコツです。

これらの方法を試しても改善が見られない場合は、やはり管理者に対応を再度強く要請するのが賢明です。

個人の力で解決しようと固執せず、公的なルートを頼ることが、最終的に自分自身の安全と平穏を守ることにつながります。

アパートのゴミ問題と具体的な対策

アパートやマンションなどの集合住宅では、一人の無責任なゴミ出しが、住民全体の生活環境を悪化させる深刻な問題に直結します。

ゴミが分別されていないと、回収業者が収集を拒否し、ゴミ捨て場に未回収のゴミ袋が放置されることになります。

これにより、悪臭や害虫の発生、カラスや猫によるゴミの散乱といった衛生問題が引き起こされ、アパート全体の資産価値を損なうことにもなりかねません。

このような事態を防ぐためには、個人レベルの注意喚起だけでなく、アパート全体としての仕組み作りや対策が不可欠です。

以下に、アパートのゴミ問題に対する具体的な対策をいくつか挙げます。

- 管理会社・大家によるルールの徹底周知

- 分かりやすい掲示物の作成と掲示

- ゴミ捨て場の環境整備

- 防犯カメラの設置

- 入居時の説明強化

管理会社・大家によるルールの徹底周知

最も基本的かつ重要な対策です。

管理会社や大家が主体となり、定期的にゴミ出しルールに関する通知を全戸に配布することが有効です。

特に、年度の変わり目や新しい入居者が増えるタイミングで周知を徹底すると良いでしょう。

問題が発生した際には、特定の個人を非難するのではなく、「ルール違反のゴミが出されているため、回収が拒否されました。今一度、ルールの確認をお願いします」といった形で、事実を淡々と伝え、全体の協力をお願いする形が望ましいです。

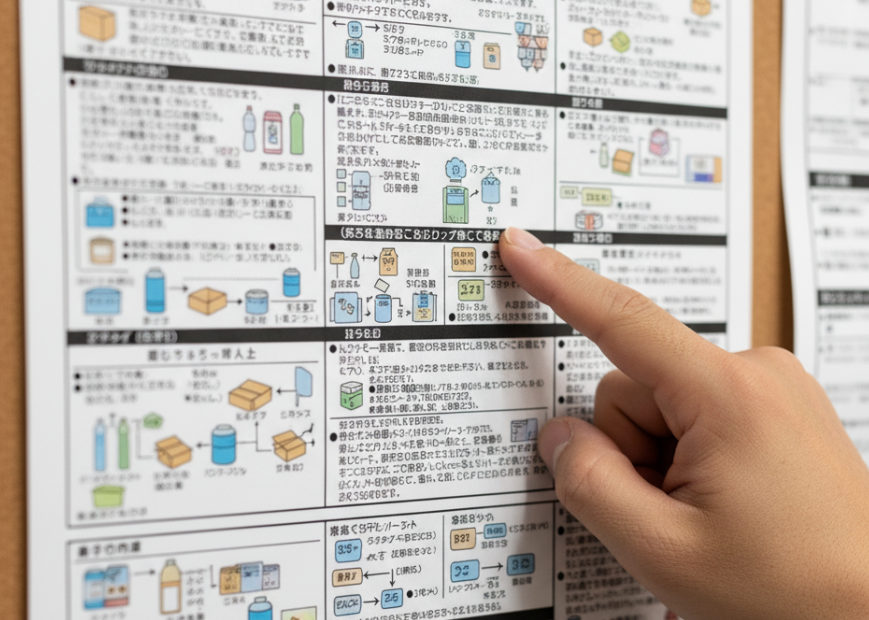

分かりやすい掲示物の作成と掲示

ゴミ捨て場の見やすい場所に、分別ルールを明記したポスターや看板を設置します。

この際、文字だけでなく、イラストや写真を多用することで、言語や年齢に関係なく、誰にでも直感的に理解できるように工夫することが重要です。

「ペットボトルはキャップとラベルを外して」「この袋は可燃ごみ」といったように、具体的で分かりやすい表現を心がけましょう。

複数の言語で表記することも、外国人居住者が多いアパートでは非常に効果的です。

ゴミ捨て場の環境整備

ゴミ捨て場が汚れていたり、暗かったりすると、ルールを守ろうという意識が低下しやすくなります。

定期的に清掃を行い、清潔な状態を保つこと、また、夜間でも明るい照明を設置することで、ゴミ捨て場をきれいに使おうという心理が働きます。

分別用のゴミ箱を種類ごとに分かりやすく配置することも、正しい分別を促す助けになります。

防犯カメラの設置

これはやや強硬な手段ですが、悪質な違反が続く場合には非常に効果的です。

「防犯カメラ作動中」「ルール違反のゴミ出しは録画されています」といったステッカーを貼るだけでも、強力な抑止力となります。

実際に違反者を特定するためというよりは、見られているという意識を持たせることで、違反行為を未然に防ぐことが主な目的です。

プライバシーへの配慮は必要ですが、住民の合意形成が得られれば、検討する価値はあります。

これらの対策を複合的に実施することで、アパート全体の規範意識を高め、快適な住環境を維持することが可能になります。

法律による罰則は存在するのか

「ゴミを分別しないと、法律で罰せられるのではないか」と考える人は少なくありません。

結論から言うと、単に家庭ごみの分別を間違えただけで、個人が即座に罰金刑や懲役刑に処されることは、現実的にはほとんどありません。

しかし、法律上の根拠が全くないわけではなく、悪質なケースに対しては罰則規定が適用される可能性があります。

関連する主要な法律は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、通称「廃棄物処理法」です。

この法律は、産業廃棄物だけでなく、一般廃棄物(家庭ごみ)についても定めています。

特に重要なのが、第16条で禁止されている「不法投棄」です。

不法投棄とは、定められた場所以外に廃棄物を捨てる行為を指し、これに違反した場合は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」という非常に重い罰則が科せられます。

例えば、山林や河川、空き地などにゴミを捨てる行為は、明確な不法投棄にあたります。

では、決められたゴミ捨て場に、分別ルールを守らずに出す行為はどうでしょうか。

これは厳密には不法投棄とは異なりますが、廃棄物処理法の第25条には、市町村の条例に違反した者に対して罰則を設けることができる、という規定があります。

つまり、各市町村が制定する条例によって、ゴミの分別違反に対して罰則(過料など)を設けることが可能なのです。

実際に、一部の自治体では、悪質な違反者に対して指導や勧告、命令を行い、それでも従わない場合には過料を科すといった条例を定めています。

ただし、これはあくまで最終手段であり、行政もまずは粘り強い指導や啓発活動を優先します。

一度の間違いで即罰則、ということはまずありません。

- 不法投棄: 定められた場所以外へのゴミ捨て。廃棄物処理法により重い罰則(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)の対象。

- 分別ルールの違反: 定められたゴミ捨て場への不適切なゴミ出し。直接的な罰則は少ないが、市町村の条例により過料が科される場合がある。

- 行政の対応: 通常は、まず指導・勧告が行われる。罰則の適用は、度重なる違反や悪質なケースに限られるのが一般的。

要約すると、家庭ごみの分別を少し間違えた程度で逮捕されたり、高額な罰金を科されたりする心配は無用ですが、ルールを無視し続けることは条例違反にあたる可能性がある、と理解しておくのが正確です。

法律による罰則の存在は、分別ルールが単なる「お願い」ではなく、社会を維持するための重要な規範であることを示しています。

家族や同棲相手への適切な対処法

隣人や見知らぬ他人に注意するのとは異なり、家族や同棲相手といった身近な存在がゴミを分別しない場合、より直接的で、しかし感情的な対立を招きやすいという難しさがあります。

毎日顔を合わせる相手だからこそ、一度関係がこじれると、家庭内の空気が悪くなり、大きなストレスを抱え込むことになります。

ここでも、相手を一方的に非難するのではなく、協力して問題を解決するというスタンスが不可欠です。

まず試すべきは、冷静な対話です。

相手がリラックスしている時間を見つけて、「ゴミの分別について、少し話したいことがあるんだけど」と切り出しましょう。

ここでのポイントは、感情的にならず、なぜ分別が必要なのかを論理的に、そして具体的に伝えることです。

「あなたが分別しないせいで、私が二度手間になって大変なの」という不満をぶつけるのではなく、「分別しないとゴミが回収されなくて、部屋にゴミが溜まってしまうのが困るんだ」「このままだと、ご近所さんの目も気になるし、トラブルになったら嫌だな」といったように、二人共通の問題として提起することが重要です。

相手が「めんどくさい」と言うのであれば、その手間をどうすれば軽減できるかを一緒に考えます。

例えば、分別のためのゴミ箱を分かりやすく配置し直したり、ゴミが出たその場で分別できるような仕組みを作ったりするのです。

「ペットボトルのラベルを剥がす係」「缶を洗う係」といったように、役割分担をゲーム感覚で決めるのも一つの手です。

相手がルールを知らない、あるいは理解していないようであれば、一緒に自治体のホームページを見たり、分別アプリを使ったりして、正しい知識を共有する機会を設けましょう。

上から教え込むのではなく、「私もよく分からなくなるから、一緒に確認しない?」と誘うことで、相手も素直に聞く耳を持つことができます。

それでも改善が見られない場合は、一度、相手の分担分を放置してみるという、少し荒療治な方法もあります。

分別されていないゴミ袋が回収されず、自室の前に置かれたままになるという状況を経験させることで、問題の深刻さを実感させるのです。

ただし、これは関係性を損なうリスクも伴うため、実行する前には慎重な判断が必要です。

最も大切なのは、ゴミの分別を「どちらかが一方的にやるべき義務」ではなく、「一緒に快適な生活を送るために協力すべき共同作業」として捉え直すことです。

根気強いコミュニケーションを通じて、二人の間のルールを再構築していく努力が求められます。

指摘する際に感じるストレスとの向き合い方

ゴミを分別しない人に対して、注意や指摘をすることは、たとえそれが正当なことであっても、多くの人にとって大きな精神的ストレスを伴う行為です。

「逆ギレされたらどうしよう」「人間関係が気まずくなったら嫌だ」「そもそも、なぜ自分がこんな役回りをしなければならないのか」といった、様々な不安や不満が頭をよぎるでしょう。

このストレスと上手に向き合い、自分自身の心の平穏を保つことは、問題解決と同じくらい重要です。

まず、完璧を求めすぎないことが大切です。

自分の指摘によって、相手が明日から完璧にルールを守るようになるとは限りません。

一度の注意で変わらなくても、「自分はやるべきことをやった」と認め、過度に期待しないようにしましょう。

少しでも改善が見られたら、その小さな変化を評価することが、自分のストレスを軽減する上で役立ちます。

次に、ストレスの原因を客観的に分析してみることも有効です。

自分が感じているストレスは、相手の行動そのものから来るのか、それとも注意することへの恐怖心から来るのか、あるいは正義感が満たされないことへの苛立ちから来るのか。

自分の感情を整理することで、何に対して対策を講じるべきかが見えてきます。

例えば、相手からの反発が怖いのであれば、前述したように第三者を介する、あるいは匿名で伝えるといった、直接対決を避ける方法を選択するのが賢明です。

また、「自分だけが我慢している」という不公平感を抱えてしまうと、ストレスは増大します。

この感情を和らげるためには、問題を一人で抱え込まないことが重要です。

信頼できる友人や家族に愚痴を聞いてもらうだけでも、気分はかなり楽になります。

アパートの問題であれば、他の住民と情報交換をしてみるのも良いでしょう。

「実はうちも困っていたんです」と同じ悩みを共有できる人が見つかれば、連帯感が生まれ、精神的な負担が軽くなります。

さらに、問題から一時的に距離を置くことも、心の健康を保つためには必要です。

四六時中ゴミ問題のことばかり考えていると、視野が狭くなり、どんどんネガティブな感情に囚われてしまいます。

趣味に没頭する時間を作ったり、運動をしてリフレッシュしたりと、意識的に気分転換を図りましょう。

最終的には、「自分にコントロールできること」と「できないこと」を区別する考え方が、ストレス管理の鍵となります。

他人の行動や考え方を完全に変えることはできません。

自分にできるのは、適切な方法で働きかけ、自分の住環境を守るための対策を講じることだけです。

その範囲でベストを尽くしたら、あとはある程度「仕方ない」と割り切る心の余裕を持つことが、長期的なストレスから自分を解放することにつながるのです。

様々な状況のゴミを分別しない人との関わり方

この記事では、ゴミを分別しない人の心理的背景から、具体的な対処法までを多角的に掘り下げてきました。

彼らの行動は、単なる「めんどくさい」という感情だけでなく、育った環境、性格的特徴、ルールの知識不足など、様々な要因が複雑に絡み合って生じています。

そのため、この問題に対処する際には、相手の状況や関係性に応じた、柔軟で思慮深いアプローチが求められます。

隣人やアパートの住民といった、直接的な関係が薄い相手に対しては、トラブルを避けるためにも、まずは管理会社や大家といった第三者を通じて働きかけるのが基本です。

直接注意する場合は、相手を非難するのではなく、あくまで低姿勢で、相談や情報提供という形で伝える工夫が不可欠です。

一方で、家族や同棲相手といった身近な存在の場合は、より踏み込んだコミュニケーションが必要となります。

なぜ分別が必要なのか、分別しないことでどのような問題が生じるのかを、感情的にならずに共有し、一緒に解決策を探る「協力関係」を築くことが、問題解決への最も確実な道筋と言えるでしょう。

また、分別違反に対する法的な罰則は、不法投棄などの悪質なケースを除いて、直ちに適用されることは稀ですが、その存在は分別が社会的な義務であることを示しています。

この事実を冷静に伝えることも、時には有効な説得材料となり得ます。

そして何よりも忘れてはならないのが、この問題に対処するあなた自身のストレス管理です。

正義感から一人で問題を抱え込み、心をすり減らしてしまうことは、決して良い結果を生みません。

他人は変えられないという現実を受け入れ、自分にできる範囲の対策を講じたら、あとはある程度の割り切りも必要です。

この記事で紹介した様々な視点や対処法が、あなたが直面している問題の解決に少しでも役立ち、より快適でストレスの少ない生活を取り戻すための一助となることを願っています。

- ゴミを分別しない根本心理は「めんどくさい」という感情

- 自己中心的で規範意識が低いことが特徴として挙げられる

- 分別しない理由には知識不足や価値観の問題がある

- 幼少期の育ちや家庭環境が分別習慣に大きく影響する

- 自治体ごとの複雑なルールを理解できていないケースも多い

- 隣人への注意は管理者を通すのが最も安全な対処法

- 直接注意する際は相手を責めずに低姿勢で伝えることが重要

- アパートでは掲示物やゴミ捨て場の環境整備が効果的

- 悪質なゴミ出しには防犯カメラの設置も抑止力になる

- 不法投棄は法律で重く罰せられる可能性がある

- 家庭内の問題は罰則ではなく対話と協力で解決を目指す

- 家族には分別の手間を減らす仕組み作りを提案する

- 注意する側のストレス管理も問題解決と同じくらい大切

- 一人で抱え込まず第三者に相談して精神的負担を軽くする

- 他人を変えることの難しさを理解し完璧を求めない