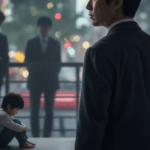

あなたの周りに、理由もなく不機嫌な態度を取ったり、些細なことで怒りをぶつけてきたりする八つ当たりする人はいませんか。

なぜこの人は八つ当たりするのだろう、と疑問に感じ、その心理や特徴について知りたくなることもあるでしょう。

また、職場や家族といった身近な関係性の中で八つ当たりに悩まされ、具体的な対処法を知りたいと感じるかもしれません。

八つ当たりの背後には、多くの場合、ストレスや個人的な問題が隠されています。

もし、自分自身が八つ当たりをしてしまうことに悩み、やめたいと考えている場合、その原因を理解することが改善の第一歩となります。

場合によっては、その行動が何らかの病気のサインである可能性も考えられます。

この記事では、八つ当たりする人の心理的背景から、行動に見られる共通の特徴、さらには職場や家庭といった状況別の対処法まで、幅広く掘り下げていきます。

この記事を読むことで、八つ当たりという複雑な問題への理解が深まり、より良い人間関係を築くための具体的なヒントが得られるはずです。

- 八つ当たりする人の背後にある複雑な心理状態

- 八つ当たりしやすい人に見られる共通の性格的特徴

- ストレスが八つ当たりの引き金になる根本的な原因

- 職場や家庭で有効な八つ当たりへの具体的な対処法

- 八つ当たりをやめたい人が実践できる自己改善の方法

- 行動の背景にある病気の可能性とそのサイン

- 相手との関係性を悪化させないためのコミュニケーション術

目次

八つ当たりする人の隠された心理とその特徴

- 八つ当たりに隠された5つの心理とは

- ついやってしまう人の7つの特徴

- 八つ当たりの原因はストレスにある

- 職場における八つ当たりの具体例

- 家族に見られる八つ当たりの関係性

八つ当たりに隠された5つの心理とは

八つ当たりする人の行動は、周囲から見ると理不尽で理解しがたいものに映ります。

しかし、その行動の裏には、本人も気づいていないような複雑な心理が隠されていることが多いのです。

ここでは、八つ当たりという行動に結びつきやすい5つの代表的な心理状態を解説します。

本当は自分に自信が持てない

一見、威圧的に見える八つ当たりする人ですが、その内面では深い劣等感や自己肯定感の低さに苛まれているケースが少なくありません。

自分に自信がないため、他者を攻撃することで相対的に自分の立場を上に置き、一時的な安心感を得ようとします。

彼らにとって、八つ当たりは脆い自尊心を守るための防衛機制なのかもしれません。

自分の弱さや不安を認めたくないという気持ちが、他人への攻撃という形で表出してしまうのです。

「自分のことを分かってほしい」という甘え

特に、親しい関係性の相手に対して八つ当たりする場合、その根底には「何も言わなくても自分の気持ちを察してほしい」「この人なら許してくれるはずだ」という強い甘えの心理が働いています。

これは、幼少期の親子関係に根差していることもあります。

自分の不満やストレスを適切に言葉で伝えるスキルが未熟なため、怒りや不満をそのままぶつけるという幼稚な方法で相手の関心を引こうとするのです。

本人にとっては、それが唯一のSOSのサインである可能性もあります。

強い嫉妬や羨望の気持ち

相手の成功や幸福、才能に対して強い嫉妬心を抱いている場合も、八つ当たりの原因となり得ます。

自分の現状に対する不満や、自分にはないものを持つ相手への羨望が、歪んだ形で攻撃的な言動につながるのです。

直接的に「羨ましい」と認めることができないため、相手の些細な欠点を見つけては非難したり、理不尽な要求を突きつけたりすることで、自分の心のバランスを保とうとします。

思い通りに物事を進めたい支配欲

八つ当たりする人の中には、自分の思い通りに周囲をコントロールしたいという強い支配欲を持つ人もいます。

他者が自分の期待と違う行動を取ったり、意に沿わない状況が発生したりすると、強いフラストレーションを感じます。

その不満を解消する手段として、威圧的な態度や怒りを用いて相手を威嚇し、自分の支配下に置こうとするのです。

このタイプの人は、他者を対等なパートナーとしてではなく、自分の欲求を満たすための道具として見ている傾向があります。

自分は悪くないと思いたい責任転嫁

仕事やプライベートで何らかの失敗をした際に、その責任を素直に認めることができず、他人のせいにしてしまう心理も八つ当たりにつながります。

「自分が失敗したのは、あの人のせいだ」「環境が悪かったからだ」と考えることで、自分のプライドが傷つくのを避けようとします。

この責任転嫁の心理がエスカレートすると、全く関係のない人にまで怒りの矛先を向け、自分の不満をぶつけることで心の安定を図ろうとするのです。

ついやってしまう人の7つの特徴

八つ当たりという行動は、特定の状況下で誰にでも起こりうることですが、特に八つ当たりをしやすい人にはいくつかの共通した特徴が見られます。

これらの特徴を理解することは、八つ当たりする人への理解を深め、適切な対処法を見つける手助けとなります。

ここでは、八つ当たりをしやすい人によく見られる7つの特徴について解説します。

プライドが高く、自分の非を認められない

八つ当たりしやすい人は、非常に高いプライドを持っていることが多いです。

そのため、自分が間違っていると認めることに強い抵抗を感じます。

仕事でミスをしたり、誰かから指摘を受けたりすると、自分のプライドが傷つけられたと感じ、その防御反応として他者を攻撃します。

彼らにとって謝罪は敗北を意味するため、責任を他者に押し付けることで自分の正当性を保とうとする傾向があるでしょう。

完璧主義で思い通りにならないと気が済まない

完璧主義な性格も、八つ当たりの一因となります。

自分自身にも他人にも高い基準を課しており、物事が計画通りに進まなかったり、期待した結果が得られなかったりすると、強いストレスを感じます。

この「べき思考」が強いため、他人の些細なミスや欠点が許せず、それを厳しく指摘したり、不機嫌な態度で示したりすることで、自分の理想と現実のギャップに対する不満を表現します。

感情のコントロールが苦手

感情の起伏が激しく、特に怒りやイライラといったネガティブな感情を自分でうまく処理できない人は、八つ当たりをしやすいと言えます。

感情をコントロールするスキルが未熟なため、不快な感情が湧き上がってくると、それを内側で消化することができず、最も身近で反撃してこなさそうな相手にそのままぶつけてしまいます。

まるで感情のゴミ箱のように、他人を利用して自分の心をスッキリさせようとするのです。

精神的に未熟で自己中心的

精神的な成熟度が低く、物事を自己中心的に捉える傾向も、八つ当たりの特徴の一つです。

他者の立場や感情を想像する能力が欠けているため、自分の言動が相手をどれだけ傷つけるかを考えることができません。

常に「自分がどう感じるか」が最優先であり、自分の不満や不幸は他人のせいだと本気で思い込んでいる節があります。

他者への配慮や共感性が著しく低いと言えるでしょう。

常に他人と自分を比較している

八つ当たりしやすい人は、無意識のうちに常に他人と自分を比較しています。

学歴、収入、容姿、家庭環境など、あらゆる面で他者と自分を比べ、自分が劣っていると感じると強い劣等感を抱きます。

この劣等感が、自分より恵まれていると感じる相手への嫉妬や妬みとなり、攻撃的な言動、つまり八つ当たりとして現れるのです。

コミュニケーション能力が低い

意外に思われるかもしれませんが、コミュニケーション能力の低さも八つ当たりの原因です。

自分の気持ちや考えを言葉で適切に表現することが苦手なため、不満や要求が溜まっていきます。

そして、その行き場を失った感情が、怒りという最も原始的で簡単な形で爆発してしまうのです。

もし彼らが「これが不満だ」「こうしてほしい」と冷静に伝えられれば、八つ当たりという形を取る必要はないのかもしれません。

実は小心者でストレスを溜めやすい

外では良い人を演じている一方で、内心では非常に小心者で、ストレスを溜め込みやすいタイプの人も、身近な人に八つ当たりすることがあります。

職場の上司や取引先など、自分より立場が上の人には何も言えず、不満や理不尽をすべて我慢してしまいます。

その結果、溜まりに溜まったストレスを、家で待つ家族や恋人など、自分より立場の弱い、安心できる相手にぶつけて発散しようとするのです。

八つ当たりの原因はストレスにある

八つ当たりという行動の根底には、多くの場合、過剰なストレスが存在します。

ストレスは心身に様々な影響を及ぼしますが、特に精神的な余裕を奪い、感情のコントロールを困難にさせます。

ここでは、なぜストレスが八つ当たりの直接的な原因となるのか、そのメカニズムについて詳しく掘り下げていきます。

心の余裕がなくなる

人間は、心に余裕がある状態であれば、多少の困難や不快な出来事があっても冷静に対処することができます。

しかし、仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な不安など、様々な要因によってストレスが蓄積されると、心のキャパシティはどんどん狭まっていきます。

例えるなら、コップの水が溢れる寸前の状態です。

この状態では、普段なら気にも留めないような些細な出来事が「最後の一滴」となり、感情の堤防が決壊し、怒りやイライラが八つ当たりという形で周囲に溢れ出してしまうのです。

視野が狭くなり、客観的な判断ができない

強いストレスに晒されている時、人の視野は極端に狭くなります。

自分の抱える問題や不満に意識が集中しすぎてしまい、物事を客観的に、あるいは多角的に見ることができなくなります。

その結果、すべての悪い出来事が自分の問題と関連しているように感じられ、「なぜ自分だけがこんな目に遭うんだ」という被害者意識が強まります。

この歪んだ認識が、周囲の人々の言動を悪意的に解釈させ、攻撃的な反応を引き起こす原因となるのです。

ストレス耐性の個人差

同じようなストレス環境にあっても、八つ当たりする人としない人がいるのはなぜでしょうか。

これには、ストレス耐性、つまりストレスにどれだけ耐えられるかという個人差が大きく関係しています。

- ストレス耐性が低い人: 些細なことでも大きな精神的ダメージを受けやすく、感情が乱れやすい。

- ストレス耐性が高い人: ストレスをうまく受け流したり、ポジティブに捉え直したりすることができる。

また、ストレスの解消法を知っているかどうかも重要です。

趣味や運動、友人との会話など、自分なりの健全なストレス発散方法を持っている人は、ストレスを溜め込みにくいため、八つ当たりに至るケースは少ないでしょう。

一方で、有効な発散方法を持たない人は、最も手軽で未熟な発散方法である「八つ当たり」に頼ってしまう傾向があります。

ストレスの悪循環

八つ当たりは、一時的にストレスを発散させ、気分をスッキリさせる効果があるかもしれません。

しかし、それは根本的な解決にはならず、むしろ問題をさらに悪化させる悪循環を生み出します。

八つ当たりをすることで、相手との人間関係は悪化し、信頼を失います。

その結果、孤立感を深めたり、自己嫌悪に陥ったりして、さらなるストレスを抱え込むことになるのです。

この負のスパイラルから抜け出すためには、ストレスの根本原因と向き合い、八つ当たり以外の適切な対処法を身につける必要があります。

職場における八つ当たりの具体例

職場は、多くの人にとって一日の大半を過ごす場所であり、様々なストレスが発生しやすい環境です。

そのため、八つ当たりが起こりやすい場面も少なくありません。

ここでは、職場でよく見られる八つ当たりの具体例をいくつか挙げ、その背景にある心理や状況を解説します。

上司からの理不尽な叱責

最も代表的な例が、上司から部下への八つ当たりです。

例えば、上司自身がさらにその上の役員から厳しいプレッシャーをかけられていたり、担当しているプロジェクトが思うように進んでいなかったりする場合、そのストレスの矛先が部下に向かうことがあります。

- 些細なミスを、必要以上に大声で、人前で怒鳴りつける。

- 過去の失敗を何度も蒸し返して、人格を否定するような言葉を浴びせる。

- 自分の機嫌が悪いというだけで、部下の提案や報告をまともに聞かず、突き返す。

これらの行動は、部下の成長を促す「指導」とは全く異なり、単なる上司の感情のはけ口となっているケースがほとんどです。

立場が上の者は下の者に反撃されにくいという力関係が、この構図を助長しています。

同僚からの無視や嫌味

八つ当たりは、上司から部下へという縦の関係だけでなく、同僚同士の横の関係でも発生します。

例えば、仕事で高い評価を得ている同僚に対して嫉妬心を抱いている場合、その気持ちを素直に表現できず、嫌がらせという形で八つ当たりをすることがあります。

具体的には、挨拶をしても無視したり、わざと聞こえるように嫌味を言ったり、その人が関わる業務で非協力的な態度を取ったりします。

また、プライベートで嫌なことがあった同僚が、そのイライラを別の人にぶつけるために、些細なことで突っかかってくるというケースも考えられます。

顧客からのクレームという名の八つ当たり

顧客や取引先から、担当者個人にはどうしようもないことに対して、過剰なクレームを受けることがあります。

これも一種の八つ当たりと言えるでしょう。

製品の仕様や会社のシステムに対する不満を、直接の窓口である担当者にぶつけることで、ストレスを発散しようとしているのです。

「お前じゃ話にならない、上の者を出せ」といった高圧的な態度は、その典型例です。

顧客という立場を利用して、自分の要求を無理やり通そうとしたり、感情をぶつけたりする行為は、健全なコミュニケーションとは言えません。

八つ当たりされやすい人の存在

残念ながら、職場の中には「八つ当たりされやすい」ターゲットにされてしまう人がいます。

一般的に、以下のような特徴を持つ人がその対象になりやすいと言われています。

- 何を言われても言い返さず、黙って我慢してしまう人

- いつもニコニコしていて、断るのが苦手な優しい人

- 仕事でミスが多く、引け目を感じている人

- 真面目で責任感が強く、何でも自分のせいだと抱え込んでしまう人

八つ当たりする人は、無意識のうちに反撃してこない安全な相手を選んでいます。

もしあなたがこれらの特徴に当てはまるなら、後述する対処法を身につけ、自分を守る術を学ぶことが重要です。

家族に見られる八つ当たりの関係性

家族は、最も身近で心を許せる存在であるはずです。

しかし、その親密さゆえに、かえって八つ当たりの対象となりやすいという側面も持っています。

外でのストレスや不満の捌け口として、家族が犠牲になってしまうケースは少なくありません。

ここでは、家庭内で起こりやすい八つ当たりの関係性について見ていきます。

夫から妻へ、妻から夫へ

夫婦間は、八つ当たりが非常に起こりやすい関係性の一つです。

例えば、仕事でストレスを溜めた夫が、帰宅するなり妻の些細な言動に腹を立て、不機嫌な態度を取ることがあります。

「このくらい許されるだろう」という甘えが根底にあり、妻を感情のゴミ箱のように扱ってしまうのです。

一方で、育児や家事の負担、社会からの孤立感などでストレスを抱えた妻が、夫の帰宅を待ち構えて不満をぶちまけるケースもあります。

お互いが「一番の理解者であるはずだ」という期待が高い分、それが裏切られたと感じた時の失望が怒りに変わり、八つ当たりに発展しやすくなります。

親から子へ

親から子への八つ当たりは、子どもの心に深い傷を残す可能性があり、非常に深刻な問題です。

親自身が抱える仕事の悩み、夫婦関係の不和、経済的な問題などのストレスを、自分より立場の弱い子どもにぶつけてしまうのです。

「言うことを聞かないから」という躾を口実に、過度に厳しく叱りつけたり、子どもの人格を否定するような暴言を吐いたりします。

子どもは親から無条件に愛されることを求めているため、理不尽な八つ当たりを受けると、「自分が悪い子だからだ」と自分を責め、自己肯定感が著しく低下してしまいます。

これは、世代間で連鎖する可能性もある、根深い問題です。

子から親へ

思春期の子どもが親に対して反抗的な態度を取り、八つ当たりをすることもよく見られます。

これは、学校での人間関係や勉強の悩み、自立したいという気持ちと親に甘えたいという気持ちの葛藤など、多感な時期特有のストレスが原因であることが多いです。

最も身近で、何を言っても最終的には見捨てないであろう親に対して、自分のやり場のない感情をぶつけてしまうのです。

多くの場合、これは成長の一過程ですが、親としては冷静に受け止めつつも、人として超えてはならない一線については毅然とした態度で示す必要があります。

「言わなくても分かる」という思い込み

家族間での八つ当たりを助長する大きな要因の一つに、「言わなくても分かるはずだ」という過度な期待や思い込みがあります。

「長年一緒にいるのだから、私の気持ちを察して当然だ」「家族なのだから、この辛さを分かってくれて当たり前だ」と考えてしまうのです。

しかし、どれだけ親しい関係であっても、言葉にしなければ伝わらないことはたくさんあります。

このコミュニケーションの不足が、すれ違いや誤解を生み、不満が蓄積され、最終的に八つ当たりという最悪の形で噴出してしまうのです。

親しい関係だからこそ、丁寧な言葉での対話が不可欠と言えるでしょう。

八つ当たりする人への賢い対処法とは

- まずは冷静になるための対処法5選

- 病気や障害の可能性も考慮する

- 八つ当たりをやめたい人へのアドバイス

- 相手との関係性を改善するヒント

- 八つ当たりする人との上手な付き合い方

まずは冷静になるための対処法5選

理不尽な八つ当たりをされた時、こちらも感情的になって言い返してしまうと、事態はさらに悪化するだけです。

重要なのは、相手のペースに巻き込まれず、まず自分自身が冷静さを保つことです。

ここでは、八つ当たりされたその場で実践できる、心を落ち着かせるための具体的な対処法を5つ紹介します。

物理的にその場を離れる

最もシンプルかつ効果的な方法が、物理的に距離を取ることです。

相手が怒りをぶつけてきたら、「少し頭を冷やしてきます」「お手洗いに行ってきます」など、当たり障りのない理由をつけて、静かにその場を離れましょう。

同じ空間に居続けると、相手のネガティブな感情に影響されてしまいます。

一度離れることで、相手も自分も冷静になる時間を作ることができ、感情的なエスカレーションを防ぐことにつながります。

相手の言葉をまともに受け取らない

八つ当たりする人の言葉は、あなた自身に向けられた正当な批判ではありません。

それは、相手が自分自身の問題やストレスを処理できずに、あなたに投げつけている「感情のゴミ」のようなものです。

「この人は今、何か大変なことがあってストレスが溜まっているんだな」「私個人への攻撃ではない」と心の中で唱え、相手の言葉を真に受けないようにしましょう。

心に透明なバリアを張るイメージで、攻撃的な言葉を受け流すことが大切です。

決して「自分のせいだ」と自分を責めないでください。

感情的にならず、淡々と事実のみを話す

もし、その場を離れることができず、何か応答しなければならない状況であれば、感情を一切交えず、淡々と事実だけを話すように心がけましょう。

相手が「なんでこんなこともできないんだ!」と怒鳴ってきたとしても、「申し訳ありません。この部分が、このように間違っておりました。すぐに修正いたします」というように、客観的な事実と今後の対応のみを伝えます。

相手の土俵に乗って感情的に反論したり、過剰に謝罪したりすると、相手をさらにヒートアップさせてしまう可能性があります。

冷静で淡々とした態度は、相手の怒りの勢いを削ぐ効果があります。

「私はこう思う」と自分の気持ちを伝える

いつも我慢していると、相手は「この人には何を言ってもいいんだ」と学習し、八つ当たりがエスカレートする恐れがあります。

相手が少し落ち着いたタイミングを見計らって、「私は」を主語にする「I(アイ)メッセージ」で自分の気持ちを伝えることも有効です。

例えば、「あなたが悪い」というYouメッセージではなく、「(あなたが大声を出すと)私は悲しい気持ちになります」「私は、もう少し落ち着いて話していただけると嬉しいです」というように伝えます。

相手を非難するのではなく、自分の感情として伝えることで、相手も受け入れやすくなります。

信頼できる第三者に相談する

一人で抱え込むことは、最も避けるべきです。

職場の八つ当たりであれば、さらに上の上司や人事部、信頼できる同僚に相談しましょう。

家庭内の問題であれば、友人やカウンセラー、公的な相談機関などを頼ることも重要です。

第三者に話すことで、客観的なアドバイスがもらえるだけでなく、自分の気持ちが整理され、精神的な負担が軽くなります。

いつ、誰から、どのような八つ当たりをされたかを記録しておくことも、相談する際に状況を正確に伝える上で役立ちます。

病気や障害の可能性も考慮する

多くの八つ当たりは、性格やストレスが原因ですが、中にはその背景に精神的な病気や発達障害が隠れている可能性もゼロではありません。

もし、八つ当たりの頻度が異常に高かったり、人格が変わったように攻撃的になったりした場合は、専門的な視点からのアプローチが必要になることもあります。

ただし、素人が安易に診断を下すことは絶対に避けるべきです。

ここでは、あくまで可能性として考えられることについて解説します。

うつ病や双極性障害

うつ病の症状の一つに「易怒性(いどせい)」というものがあります。

これは、些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなったりする状態を指します。

気分の落ち込みだけでなく、攻撃性が高まるという形で症状が現れることもあるのです。

また、うつ状態と躁状態を繰り返す双極性障害では、躁状態の時に気分が高揚し、非常に攻撃的になったり、尊大な態度を取ったりすることがあります。

以前は穏やかだった人が、急に怒りっぽくなった場合は、これらの可能性も考えられます。

パーソナリティ障害

パーソナリティ障害は、思考や感情、対人関係のパターンが多くの人とは異なり、それによって本人が苦しんだり、社会生活に支障をきたしたりする状態を指します。

特に、他者への共感性が欠如し、自分を特別視する「自己愛性パーソナリティ障害」や、感情が極めて不安定で、些細なことで激しい怒りを爆発させる「境界性パーソナリティ障害」などは、八つ当たりという形で周囲とのトラブルを引き起こしやすい傾向があります。

発達障害(ADHD、ASD)

ADHD(注意欠如・多動性障害)の特性である「衝動性」は、感情のコントロールの苦手さにつながることがあります。

カッとなると、後先を考えずに行動してしまい、結果として八つ当たりのような形になることがあります。

また、ASD(自閉スペクトラム症)の人は、自分のこだわりが強い、他人の気持ちを想像するのが苦手、といった特性から、自分のルールを乱されるとパニックに陥り、強い言葉で相手を責めてしまうことがあります。

これらは本人のわがままではなく、脳機能の特性によるものであるという理解が必要です。

本人にどう働きかけるか

もし、身近な人の八つ当たりが病気や障害によるものかもしれないと感じた場合、対応は非常に慎重に行う必要があります。

「あなたは病気だから病院に行った方がいい」といった直接的な指摘は、相手を深く傷つけ、かえって態度を硬化させてしまいます。

まずは、「最近、とても辛そうに見えるけど、何かあった?」「もしよかったら、一緒に専門の相談機関に行ってみない?」など、本人の苦しみに寄り添い、心配しているというメッセージを伝えることが大切です。

最終的に医療機関を受診するかどうかは本人が決めることですが、そのための情報提供やサポートをすることは可能です。

あなた自身の安全と心の健康を第一に考え、専門家の助けを借りることをためらわないでください。

八つ当たりをやめたい人へのアドバイス

この記事を読んでいる方の中には、八つ当たりされる側ではなく、「自分が八つ当たりをしてしまうことをやめたい」と悩んでいる方もいるかもしれません。

自分の行動が大切な人を傷つけていると分かりながらも、感情をコントロールできないことは、非常につらい状況だと思います。

しかし、そのように自己を省みている時点で、改善への大きな一歩を踏み出しています。

ここでは、八つ当たりをやめるために、自分で取り組める具体的な方法をいくつか紹介します。

自分の「怒りのサイン」に気づく

八つ当たりは、多くの場合、怒りが頂点に達した時に爆発します。

そこで重要になるのが、怒りが爆発する前の「サイン」に自分で気づくことです。

イライラし始めると、体にどのような変化が起こるか観察してみましょう。

- 心臓がドキドキしてくる

- 手に汗をかく

- 眉間にしわが寄る

- 貧乏ゆすりを始める

これらのサインに気づいたら、「危ない、爆発しそうだ」と認識し、一度その場を離れたり、深呼吸をしたりして、クールダウンする時間を取りましょう。

これはアンガーマネジメントの基本的なテクニックの一つです。

ストレスの原因を特定し、向き合う

前述の通り、八つ当たりの根本原因はストレスです。

自分が何に対してストレスを感じているのかを、具体的に書き出してみることをお勧めします。

仕事の量、上司との関係、将来への不安、家族の問題など、できるだけ詳しく書き出します。

原因を可視化することで、漠然としたイライラが整理され、対処すべき課題が明確になります。

中には、自分一人の力では解決できない問題もあるでしょう。

その場合は、誰かに相談したり、環境を変えることを検討したりすることも必要です。

健全なストレス解消法を見つける

八つ当たりは、不健全なストレス解消法です。

これに代わる、自分に合った健全なストレス解消法をいくつか見つけておきましょう。

重要なのは、誰にも迷惑をかけず、自分の心と体がリフレッシュできる方法であることです。

例えば、軽い運動をする、好きな音楽を聴く、湯船にゆっくり浸かる、友人と話す、没頭できる趣味を持つ、などが挙げられます。

イライラしそうになった時に、「これをすればスッキリする」という選択肢を複数持っておくことで、八つ当たりへの依存から抜け出しやすくなります。

自分の気持ちを言葉で伝える練習をする

不満や要求を溜め込まず、その都度、言葉で相手に伝える練習をしましょう。

この時も、「I(アイ)メッセージ」が有効です。

「なんでやってくれないんだ!」と怒りをぶつけるのではなく、「(あなたがこうしてくれると)私はとても助かるんだけど、お願いできないかな?」というように、自分の要望として伝えます。

最初は難しいかもしれませんが、意識して続けることで、建設的なコミュニケーションのスキルが身につき、不満を溜め込むことが少なくなっていきます。

専門家の助けを借りる

自分の力だけではどうしても感情のコントロールが難しい場合は、カウンセリングや心療内科など、専門家の助けを借りることをためらわないでください。

専門家は、あなたの話をじっくりと聞き、なぜ八つ当たりをしてしまうのか、その根本原因を一緒に探ってくれます。

認知行動療法などの心理療法を通じて、自分の思考の癖に気づき、それを修正していく手助けをしてくれるでしょう。

専門機関に相談することは、決して恥ずかしいことではなく、自分自身を大切にするための賢明な選択です。

相手との関係性を改善するヒント

八つ当たりは、する側もされる側も、お互いの関係性を深く傷つけます。

一度こじれてしまった関係を修復し、より良いものにしていくためには、双方の歩み寄りと工夫が必要です。

ここでは、八つ当たりする人との関係性を改善するためのコミュニケーションのヒントをいくつか紹介します。

攻撃の対象が「自分ではない」ことを理解する

まず大前提として、八つ当たりされているあなたが悪いわけでは決してありません。

相手の怒りや不満は、相手自身の問題です。

この事実をしっかりと心に留めておくだけで、精神的な負担は大きく軽減されます。

相手の攻撃を個人の問題として受け止めず、「この人は今、何か問題を抱えていて大変なんだ」と客観的に捉える視点を持つことが、冷静な対話への第一歩となります。

相手が冷静な時に話し合いの場を持つ

相手が感情的になっている時に、問題を解決しようとしても無意味です。

お互いが冷静な時に、「少し話したいことがあるんだけど、時間をもらえないかな?」と切り出し、落ち着いて話せる環境を整えましょう。

その際、「あなたを責めたいわけではなく、二人の関係をより良くするために話したい」という前向きな姿勢を伝えることが重要です。

具体的な事実と自分の気持ちを伝える

話し合いの場では、感情的に相手を非難するのではなく、具体的な事実と、それによって自分がどう感じたかをセットで伝えます。

例えば、「この前の〇〇の件で、あなたが大声を出した時、私はとても悲しくて、怖いと感じた」というように伝えます。

過去の不満をすべてぶちまけるのではなく、まずは一つの出来事に絞って話す方が、相手も受け止めやすくなります。

ここでも「I(アイ)メッセージ」を意識することで、相手は防御的にならずに、あなたの話に耳を傾けてくれる可能性が高まります。

相手の話に耳を傾ける

一方的に自分の気持ちを伝えるだけでなく、相手がなぜ八つ当たりをしてしまうのか、その背景にある気持ちや事情を聞く姿勢も大切です。

「何かストレスになっていることがあるの?」「私にできることはある?」と問いかけることで、相手は「自分のことを理解しようとしてくれている」と感じ、心を開いてくれるかもしれません。

相手が抱えるストレスや悩みに共感を示すことで、対立関係から協力関係へとシフトできる可能性があります。

お互いのためのルールを決める

もし相手にも改善の意志が見られるようであれば、今後のために二人でルールを決めるのも良い方法です。

- イライラしたら、一度お互いに距離を置く。

- 不満がある場合は、感情的にぶつけるのではなく、言葉で伝える努力をする。

- 相手の人格を否定するような言葉は絶対に使わない。

このようなルールを共有することで、お互いに感情のコントロールを意識するようになり、八つ当たりが再発するのを防ぐ助けとなります。

関係性の改善は一朝一夕にはいきませんが、根気強く対話を重ねることで、より健全で尊重し合える関係を築くことは不可能ではありません。

八つ当たりする人との上手な付き合い方

八つ当たりする人との関わりは、私たちの心に大きな負担をかけます。

彼らの行動の裏には、ストレスや自己肯定感の低さといった複雑な心理が隠されていますが、だからといって私たちがそのすべてを受け入れる必要はありません。

最も重要なのは、自分自身の心の平穏を守ることです。

八つ当たりする人の言動に振り回されず、冷静に対処する術を身につけることが、上手な付き合い方の鍵となります。

物理的に距離を取る、相手の言葉を真に受けない、そして一人で抱え込まずに信頼できる人に相談する。

これらの対処法は、あなた自身を守るための有効な盾となるでしょう。

また、時には毅然とした態度で自分の気持ちを伝えることも、相手に気づきを与え、関係性を健全な方向へ導くきっかけになるかもしれません。

もしあなたが八つ当たりをやめたいと悩んでいるのであれば、その気持ちこそが変化への第一歩です。

自分の感情のサインを理解し、ストレスと向き合い、適切なコミュニケーション方法を学ぶことで、必ず状況は改善していきます。

八つ当たりという問題は、する側もされる側も、他者との境界線を学び、お互いを尊重するとはどういうことかを考える機会を与えてくれます。

この記事で紹介した知識やヒントが、あなたが穏やかな人間関係を築くための一助となれば幸いです。

自分を大切にすることを忘れずに、一歩ずつ前に進んでいきましょう。

- 八つ当たりする人は低い自己肯定感を隠していることがある

- 行動の裏には「分かってほしい」という甘えの心理が働く

- ストレスによる心の余裕のなさが八つ当たりの主な原因

- 職場では上司から部下への理不尽な叱責が典型例

- 家庭内では親密さから夫婦や親子間で起こりやすい

- 対処の第一歩は物理的に距離を置き冷静さを保つこと

- 相手の言葉は感情のゴミと捉え真に受けない姿勢が重要

- 八つ当たりされやすい人は我慢せず意思表示も必要

- 行動の背景に病気の可能性が考えられる場合は慎重な対応を

- 八つ当たりをやめたい人はまず自分の怒りのサインを知ることから

- 健全なストレス解消法を見つけることが根本的な解決策になる

- 関係改善には冷静な時にIメッセージで対話することが有効

- お互いのためのルール作りが再発防止につながる

- 最も大切なのは自分自身の心の健康を守ること

- 専門家の助けを借りることは問題解決への賢明な選択肢