「この職場、なんとなく合わない気がする…」。

入社してから、あるいは最近になって、言葉ではうまく説明できないけれど、直感で職場が合わないと感じることはありませんか。

その感覚は、気のせいだと片付けてしまうにはあまりにも重要な、あなたの心と体からのサインかもしれません。

実際に、多くの人が同様の悩みを抱えており、その違和感の背景には、人間関係の微妙なズレや、期待していた仕事内容とのギャップ、会社の独特な雰囲気など、様々な理由が隠されています。

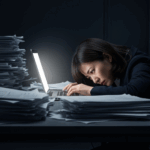

この感覚を無視し続けると、知らず知らずのうちに大きなストレスを溜め込み、心身の不調につながってしまう可能性も否定できません。

一方で、その直感だけを頼りにすぐに辞めるという決断を下してしまうと、後で後悔することになるのではないかという不安もよぎるでしょう。

仕事を続けるべきか、それとも新しい道を探すべきか、その判断は非常に難しいものです。

この記事では、直感で職場が合わないと感じるその根本的な原因を深掘りし、あなたが今後どうすべきかを冷静に判断するための具体的な対処法を詳しく解説していきます。

あなたのその直感を信じ、より良いキャリアを築くための一歩を踏み出すための手助けとなるはずです。

- 直感で職場が合わないと感じる具体的な理由

- その直感が正しいかどうかを見極める方法

- 人間関係や社風が合わない時のサイン

- 仕事を続けるべきか辞めるべきかの判断基準

- ストレスを抱え続けた場合のリスク

- 後悔しないための具体的な対処法

- 円満に退職し次のステップへ進む準備

目次

直感で職場が合わないと感じる5つの理由

- その違和感の正体とは?

- 職場の人間関係が与える影響

- 仕事内容にやりがいを感じない

- 会社の雰囲気が自分に合わない

- ストレスを感じるサインを見逃さない

その違和感の正体とは?

「なんとなく違う」という感覚は、非常に曖昧でありながら、私たちの心に重くのしかかります。

直感で職場が合わないと感じる時、その違和感の正体を突き止めることが、問題解決への最初のステップとなるでしょう。

この感覚は単なる気のせいではなく、あなた自身の価値観や働き方に関する無意識のシグナルであることが多いのです。

まず考えられるのは、企業文化や組織風土とのミスマッチです。

例えば、あなたはチームでの協力を重視するタイプなのに、職場は個人主義で成果のみを追求する文化であったり、あるいはその逆のケースも考えられます。

会議での発言の仕方、意思決定のプロセス、成功や失敗に対する評価の仕方など、日々の業務の端々に現れる小さな価値観のズレが積み重なり、大きな違和感となって表出するのです。

次に、コミュニケーションのスタイルが合わないという点も挙げられます。

職場のメンバーが使う言葉遣いや、会話のトーン、雑談の内容、さらには非言語的なコミュニケーションである表情や態度などが、あなたにとって心地よくないものかもしれません。

このようなコミュニケーションの齟齬は、孤立感や疎外感を生み出し、職場に居場所がないと感じさせる大きな要因となります。

物理的な環境が違和感の原因である可能性も無視できません。

オフィスのレイアウト、騒音のレベル、照明の明るさ、清潔さといった要素が、無意識のうちにあなたの集中力や気分に影響を与えている場合があります。

自分が快適に過ごせる環境とかけ離れている場合、それは日々のストレスとなり、職場そのものへのネガティブな感情につながっていくのです。

これらの要因は、一つひとつは些細なことかもしれません。

しかし、複数が絡み合うことで、「言葉にはできないけれど、何かが違う」という、説明の難しい直感的な違和感を生み出します。

まずは自分が何に対して違和感を覚えているのか、具体的な場面や状況を思い出しながら自己分析してみることが重要です。

職場の人間関係が与える影響

私たちが1日の大半を過ごす職場において、人間関係は業務の効率や成果以上に、精神的な満足度に大きな影響を及ぼします。

直感で職場が合わないと感じる背後には、多くの場合、人間関係に起因する問題が潜んでいると言えるでしょう。

人間関係の悩みは非常にデリケートで、表面化しにくい特徴があります。

特に問題となるのが、上司との関係性です。

高圧的な態度を取られたり、理不尽な要求をされたり、あるいは適切なフィードバックが得られなかったりすると、仕事へのモチベーションは著しく低下します。

また、上司の価値観や仕事の進め方が自分と根本的に合わない場合、常に監視されているような息苦しさを感じることになります。

同僚との関係も同様に重要です。

協力体制が築けなかったり、陰口や派閥があったりする環境では、安心して業務に集中することはできません。

報告や連絡、相談といった基本的なコミュニケーションが円滑に行えない職場は、ミスを誘発しやすく、結果的に個人の評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。

相談できる同僚がいない、ランチタイムを一人で過ごすことが多いなど、職場での孤立は、想像以上に大きな精神的苦痛となるのです。

さらに、部署内やチーム内の「見えないルール」や「同調圧力」が、あなたを苦しめているのかもしれません。

例えば、「残業するのが当たり前」「有給休暇を取得しづらい」といった暗黙の了解は、健全なワークライフバランスを阻害します。

自分の意見を言うと和を乱すと見なされるような雰囲気は、自己肯定感を下げ、徐々に心を蝕んでいくでしょう。

人間関係のストレスは、他のストレス要因と比べて、解決が難しいという側面を持っています。

相手を変えることはできず、自分が我慢するしかないという状況に陥りやすいためです。

もし、職場の人間関係が原因で常に緊張していたり、休日も仕事の人間関係のことで頭がいっぱいになったりするようであれば、それはあなたの直感が危険を知らせているサインに違いありません。

健全な精神状態で働くためにも、人間関係が自分に与えている影響を正しく認識することが不可欠です。

仕事内容にやりがいを感じない

直感で職場が合わないと感じるもう一つの大きな要因は、日々の業務、つまり仕事内容そのものに対する不満やミスマッチです。

たとえ人間関係が良好で、会社の福利厚生が充実していたとしても、仕事自体にやりがいや興味を見出せなければ、働き続けることは困難になります。

入社前に抱いていたイメージと、実際の業務内容との間にギャップがあった、というケースは少なくありません。

求人情報や面接で聞いていた華やかな業務とは異なり、実際には単調な作業や雑務ばかりを任されている場合、モチベーションを維持するのは難しいでしょう。

特に、自分の能力やスキルが活かされていないと感じる時、人は自己肯定感を失いがちです。

「この仕事は自分でなくてもできるのではないか」「もっと自分の強みを活かせる場所があるはずだ」という思いは、日を追うごとに強くなっていきます。

また、仕事の目的や社会的な意義が見出せないことも、やりがいを失わせる原因となります。

自分の仕事が会社の利益や社会にどのように貢献しているのかが実感できないと、ただ時間を切り売りしているような感覚に陥ってしまいます。

特に、自分の価値観と会社の事業内容が合致していない場合、例えば、環境問題を重視している人が、環境負荷の高い製品を扱う会社で働くといった状況では、深刻な自己矛盾を抱えることになります。

キャリアパスが見えないという不安も、仕事への熱意を冷めさせる要因です。

現在の業務を続けていても、将来的にどのようなスキルが身につき、どのようなポジションに就けるのかが不明確な場合、成長実感を得ることができません。

ロールモデルとなる先輩社員がおらず、数年後の自分の姿をポジティブに想像できない職場は、長期的なキャリアを築く上で魅力的に映らないでしょう。

仕事内容への不満は、単なる「好き嫌い」の問題ではありません。

それは自己実現や成長といった、働く上での根源的な欲求に関わる問題です。

もしあなたが、毎朝仕事に行くのが憂鬱で、業務時間中は時計ばかりを気にしているのであれば、現在の仕事内容が本当に自分に合っているのか、一度立ち止まって真剣に考えてみる必要があるのかもしれません。

会社の雰囲気が自分に合わない

会社の「雰囲気」や「社風」は、求人票のデータや面接の短い時間だけでは完全には把握しきれない、非常に重要な要素です。

直感で職場が合わないと感じる時、この目に見えない「空気感」との不一致が根本原因であることは非常に多いと言えます。

会社の雰囲気は、そこで働く人々の価値観、行動様式、コミュニケーションの取り方などが混ざり合って醸成されます。

例えば、静かで集中しやすい環境を好む人にとって、常に賑やかで雑談が多い職場はストレスの原因になります。

逆に、活気があり、常に意見交換が行われるような環境で働きたい人にとっては、静寂なオフィスは息苦しく感じられるかもしれません。

服装や身だしなみに関するルールも、雰囲気を形成する一因です。

自由な服装が許される職場と、厳格なドレスコードが定められている職場とでは、社員の振る舞いや意識も自ずと変わってきます。

自分が自然体でいられる服装やスタイルと、会社が求める姿との間に大きな隔たりがある場合、毎日無理をしているような感覚に陥るでしょう。

また、会社全体の意思決定のスピード感や、新しいことへの挑戦に対する姿勢も、雰囲気に大きく影響します。

変化を恐れず、スピーディーに物事を進めたいタイプの人が、慎重で保守的な社風の会社に入ると、その歯がゆさから大きなフラストレーションを抱えることになります。

会議が形骸化していたり、稟議書のハンコが多かったりする文化は、合理性を重視する人にとっては耐えがたいものかもしれません。

さらに、社員のプライベートに対する考え方も社風を反映します。

勤務時間外の付き合いや社内イベントへの参加が半ば強制されるような雰囲気の会社もあれば、仕事とプライベートは完全に切り分けることを是とする会社もあります。

どちらが良い悪いというわけではなく、あなた自身のライフスタイルや価値観に合っているかどうかが重要なのです。

会社の雰囲気が合わないという問題は、「慣れ」で解決できる部分もありますが、根本的な価値観の不一致は、時間が経っても埋まらないことが多いものです。

自分が自分らしく、心穏やかに働けるかどうかを考えた時、会社の雰囲気が大きな障壁となっているのであれば、その直感は無視すべきではないでしょう。

ストレスを感じるサインを見逃さない

直感で職場が合わないという感覚は、多くの場合、心や体が発するストレスのサインと連動しています。

初めは些細な違和感だったとしても、それを放置し、我慢を続けることで、気づかぬうちに深刻な状態に陥ってしまう危険性があります。

自分自身の変化に早期に気づき、適切に対処することが何よりも重要です。

まず注目すべきは、身体的なサインです。

- 原因不明の頭痛や腹痛が続く

- 夜、なかなか寝付けない、または途中で目が覚める

- 朝、起きるのが異常につらい

- 食欲が極端に増える、または減る

- 常に疲労感があり、休日も回復しない

- 動悸やめまいを感じることがある

これらの症状は、過度なストレスによって自律神経が乱れている証拠かもしれません。

「疲れているだけ」「気のせい」と軽視せず、自分の体の声に耳を傾けることが大切です。

次に、精神的なサインにも注意を払いましょう。

以前は楽しめていた趣味に興味が持てなくなったり、友人や家族と会うのが億劫になったりするのは、心が疲弊している兆候です。

仕事中は常にイライラしていたり、逆に感情が乏しくなったり、集中力が続かず、簡単なミスが増えたりすることも、ストレスが原因である可能性があります。

特に危険なのは、日曜日の夕方から気分が落ち込み、月曜日の朝に強い不安感や絶望感に襲われるといった状態です。

これは、職場があなたにとって安全な場所ではないと、心が悲鳴を上げている状態と言えるでしょう。

行動面での変化も見逃してはなりません。

遅刻や欠勤が増えたり、仕事の締め切りを守れなくなったりするのは、意欲の低下だけでなく、無意識のうちに職場を避けようとする防衛反応である場合があります。

アルコールの量が増えたり、衝動買いを繰り返したりするなど、他の方法でストレスを発散しようとする行動も、注意が必要なサインです。

これらのサインは、あなたの心が限界に近づいていることを示しています。

直感で職場が合わないという感覚を、これらの具体的な心身のサインと結びつけて考えることで、問題の深刻度を客観的に把握することができます。

決して一人で抱え込まず、信頼できる人に相談したり、必要であれば専門機関を頼ったりすることも検討しましょう。

直感で職場が合わないと感じた時の対処法

- 仕事を続けることのリスク

- 後悔しないために辞める判断基準

- 円満に退職するための準備

- 新しい環境を見つけるための転職活動

- 直感で職場が合わないと感じたら未来を考えよう

仕事を続けることのリスク

直感で職場が合わないと感じながらも、「すぐに辞めるのは無責任だ」「もう少し頑張れば慣れるかもしれない」「次の仕事が見つかるか不安だ」といった理由から、現状維持を選択する人は少なくありません。

しかし、その「我慢」が長期化することで、様々なリスクが生じる可能性について、冷静に理解しておく必要があります。

最大のリスクは、心身の健康を損なうことです。

前述の通り、継続的なストレスはうつ病や適応障害といった精神疾患を引き起こす可能性があります。

一度、心身のバランスを崩してしまうと、回復には長い時間とエネルギーが必要となり、その後のキャリアプランにも大きな影響を及ぼしかねません。

働くこと自体が困難になってしまう前に、自分を守る決断を下す勇気も時には必要です。

次に、キャリア形成における機会損失というリスクが挙げられます。

合わない職場で働き続けることは、貴重な時間を浪費していることと同義です。

やりがいを感じられない仕事に時間を費やすことで、本来であれば得られたはずの新しいスキルや経験、人脈を築くチャンスを逃してしまいます。

特に、年齢が上がるにつれて転職のハードルは高くなる傾向にあるため、不満を抱えたまま何年も過ごしてしまうことは、将来の選択肢を狭めることにつながります。

また、仕事へのモチベーションが低い状態で働き続けることは、パフォーマンスの低下を招きます。

意欲がないため、仕事の質が下がり、周囲からの評価も得られにくくなるという悪循環に陥る可能性があります。

その結果、自分に自信を失い、「自分はどこへ行っても通用しないのではないか」というネガティブな自己認識を強めてしまう恐れがあるのです。

これは、将来の転職活動においても不利に働く要因となり得ます。

プライベートな時間への悪影響も無視できません。

仕事のストレスを家庭に持ち帰ってしまったり、休日も仕事のことで頭がいっぱいでリフレッシュできなかったりすると、生活全体の質が低下します。

大切な家族や友人との関係が悪化する原因にもなりかねません。

直感で職場が合わないと感じた時、無理に続けることが必ずしも美徳ではありません。

その決断がもたらす潜在的なリスクを正しく評価し、自分の未来にとって最善の選択は何かを考えることが極めて重要です。

後悔しないために辞める判断基準

直感で職場が合わないと感じ、退職を考え始めた時、多くの人が「後悔しないだろうか」という不安に苛まれます。

感情的な勢いだけで決断してしまうと、後になって「もっと慎重に考えればよかった」と思うことになるかもしれません。

そうならないためには、客観的で具体的な判断基準を持つことが不可欠です。

まず、「違和感の原因を特定し、改善の努力をしたか」を自問自答してみましょう。

例えば、人間関係が原因であれば、苦手な相手と距離を置く、コミュニケーションの取り方を変えてみるなどの工夫はしたでしょうか。

仕事内容が不満なのであれば、上司に業務内容の変更や追加の仕事を願い出るなど、主体的なアクションは起こしたでしょうか。

異動や部署変更の可能性を探ることも一つの手です。

何の改善努力もせずに「合わない」と結論づけるのは早計かもしれません。

次に、その直感が「一過性のものか、持続的なものか」を見極めます。

特定のプロジェクトが忙しい時期や、一時的な人間関係のトラブルで落ち込んでいるだけかもしれません。

しかし、数ヶ月にわたって気分の落ち込みが続き、職場に行くことを考えると体調が悪くなるような状態であれば、それは深刻なサインです。

自分の心身の状態を日記につけるなどして、客観的に記録してみるのも良い方法です。

さらに、「自分にとって仕事における譲れない条件は何か」を明確にすることも重要です。

- 仕事内容のやりがい

- 給与や待遇

- 人間関係の良さ

- プライベートとの両立

- キャリアアップの可能性

- 会社の安定性

これらのうち、あなたが最も重視するものが現在の職場で満たされていない、かつ、将来的にも満たされる見込みがないのであれば、退職は合理的な選択と言えるでしょう。

最後に、経済的な見通しを立てることも忘れてはなりません。

次の仕事が決まるまでの生活費は確保できているか、転職活動にはどのくらいの期間がかかりそうか、現実的なシミュレーションを行います。

経済的な不安は、冷静な判断を鈍らせる大きな要因です。

これらの基準を一つひとつ検討し、それでもなお「この職場ではない」という結論に至ったのであれば、その決断は後悔の少ない、前向きな一歩となるはずです。

円満に退職するための準備

退職を決意したら、次のステップは「いかに円満に辞めるか」です。

感情的に辞意を伝えたり、突然出社しなくなったりするのは、社会人としてのマナーに反するだけでなく、自分自身の評判を落とすことにもなりかねません。

業界は意外と狭いものです。

将来どこかで現在の職場の人たちと関わる可能性もゼロではないため、良好な関係を保ったまま退職することが望ましいでしょう。

まず最も重要なのが、退職の意思を伝えるタイミングと相手です。

法律上は2週間前に申し出れば良いとされていますが、会社の就業規則で1ヶ月前や2ヶ月前と定められているのが一般的です。

後任者の選定や業務の引き継ぎにかかる時間を考慮し、就業規則に従うか、それよりも早めに伝えるのがマナーです。

伝える相手は、直属の上司が最初です。

同僚や他部署の人に先に話してしまうと、上司の耳に噂として入ってしまい、心証を損ねる原因になります。

次に、退職理由の伝え方です。

たとえ会社への不満が原因であっても、それをストレートにぶつけるのは避けましょう。

「人間関係が最悪だった」「給料が安すぎる」といったネガティブな理由は、引き止め交渉を複雑にするだけで、円満な退職からは遠ざかります。

「新しい分野に挑戦したい」「キャリアアップのために専門的なスキルを身につけたい」など、前向きで個人的な理由を伝えるのが無難です。

感謝の気持ちを伝えることも忘れないようにしましょう。

そして、最終出社日までの引き継ぎは、責任を持って丁寧に行います。

後任者が困らないように、業務内容や進捗状況、関係者の連絡先などをまとめた引き継ぎ資料を作成しましょう。

口頭での説明と資料を組み合わせることで、スムーズな移行が可能になります。

有給休暇の消化についても、業務の引き継ぎスケジュールを考慮しながら、上司と相談して計画的に取得します。

最終出社日には、お世話になった方々への挨拶を忘れずに行いましょう。

立つ鳥跡を濁さず。

社会人としての基本を守り、誠実な対応を心がけることが、あなた自身の新しい門出を気持ちの良いものにするのです。

新しい環境を見つけるための転職活動

退職を決意し、円満に退職する準備と並行して進めるべきなのが、新しい環境を見つけるための転職活動です。

直感で職場が合わないという経験を繰り返さないためには、計画的かつ戦略的に活動を進めることが重要になります。

理想的なのは、在職中に転職活動を始めることです。

収入が途絶えないという経済的な安心感は、精神的な余裕につながり、焦って次の職場を決めてしまうという失敗を防ぎます。

「次の職場が決まっている」という状態は、退職交渉を有利に進めるための材料にもなり得ます。

転職活動の第一歩は、徹底的な自己分析です。

今回の退職理由を深く掘り下げ、「なぜ合わないと感じたのか」「自分はどんな環境なら快適に働けるのか」「仕事に何を求めるのか」を明確にします。

これまでのキャリアを振り返り、自分の強みやスキル、実績を具体的にリストアップしましょう。

この自己分析が、応募する企業を選ぶ際の軸となり、職務経歴書や面接でのアピール内容の土台となります。

次に、企業研究を丁寧に行います。

給与や休日といった条件面だけでなく、企業のウェブサイトやSNS、社員のインタビュー記事などを通じて、企業文化や事業内容、社員の雰囲気などを深く理解しようと努めましょう。

可能であれば、転職エージェントや口コミサイトを活用して、外部からの客観的な情報を得ることも有効です。

「直感」という曖昧な感覚だけに頼るのではなく、情報収集によって「合わない」リスクを可能な限り減らしていくのです。

応募書類の準備や面接対策も欠かせません。

職務経歴書は、これまでの実績を応募先企業でどのように活かせるかという視点で作成します。

面接では、退職理由をポジティブに伝える練習をしておきましょう。

「合わなかった」という事実を伝える場合でも、「その経験を通じて、自分が働く上で大切にしたい価値観が明確になった」というように、前向きな学びに転換して話すことができれば、採用担当者に良い印象を与えられます。

転職は、人生の大きな転機です。

焦らず、しかし着実に準備を進め、今回の経験を糧にして、心から「この職場で働きたい」と思えるような、あなたに本当に合った環境を見つけ出しましょう。

直感で職場が合わないと感じたら未来を考えよう

これまで、直感で職場が合わないと感じる理由から、具体的な対処法までを詳しく見てきました。

この感覚は、決して気のせいでも、甘えでもありません。

それは、あなた自身の心と体が発している、これからのキャリアや人生をより良くするための重要なメッセージなのです。

その声に耳を傾け、現状を客観的に分析し、行動を起こすことは、自分自身を大切にすることに他なりません。

無理に我慢を続ければ、心身の健康を損ない、貴重な時間を失ってしまうかもしれません。

かといって、感情的に行動すれば、後悔につながる可能性もあります。

重要なのは、自分の直感を信じつつも、冷静な視点で事実を整理し、自分にとっての最善の道は何かを多角的に検討することです。

違和感の原因は何なのか。

改善の余地はあるのか。

仕事を続けるリスクと、辞めるリスクを天秤にかけ、自分が本当に大切にしたいものは何かを問い直してみてください。

このプロセスは、あなた自身の価値観やキャリア観を再発見する絶好の機会でもあります。

直感で職場が合わないという経験は、決してネガティブなだけのものではありません。

それは、あなたがより自分らしく、いきいきと輝ける場所を見つけるための、次なるステージへの招待状なのです。

この記事で紹介した考え方や対処法が、あなたの決断を後押しし、未来への一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。

あなたの直感を信じ、勇気を持って、自分自身の未来を切り拓いていってください。

- 職場への直感的な違和感は重要なサイン

- 違和感の正体は人間関係や価値観のズレにあることが多い

- 仕事内容とのミスマッチはやりがいを奪う原因になる

- 目に見えない会社の雰囲気が合わないのは大きなストレス

- 心身の不調は限界が近づいている危険なサイン

- 無理に仕事を続けると心身を壊すリスクがある

- キャリアの機会損失も続けることのデメリット

- 辞める際は客観的な判断基準を持つことが後悔を防ぐ

- 感情だけでなく事実ベースで状況を分析する

- 転職活動は在職中に始めるのが理想的で安心

- 円満退職の準備を計画的に進めるのが社会人のマナー

- 自己分析で自分の価値観を再確認する機会にする

- 転職エージェントなど第三者への相談も有効な手段

- 焦らず自分のペースで本当に合った次 の職場を探す

- 直感を信じてより良い未来のキャリアを築くことが大切