あなたの周りに、何かと人を小馬鹿にするような言動をとる人はいませんか。

こうした人との関わりは、大きなストレスの原因となり得ます。

なぜ彼らは、わざわざ他人を見下すような態度をとるのでしょうか。

その行動の裏には、実は複雑な心理が隠されています。

この記事では、人を小馬鹿にする人の心理的背景や共通する特徴、そして彼らを待ち受ける末路について深く掘り下げていきます。

また、職場などで出会った際の具体的な対処法や、ストレスを溜めずに賢く付き合う方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

プライドの高さや劣等感、嫉妬心といった感情が、どのようにしてマウンティングや見下す態度につながるのかを理解することで、冷静に対処するヒントが見つかるはずです。

相手の言動に振り回されず、自分の心を守るための上手な付き合い方を身につけましょう。

- 人を小馬鹿にする人の隠れた心理や特徴

- 行動の裏にあるプライドと劣等感の関係性

- 職場で見られるマウンティングの具体例

- 人を小馬鹿にし続ける人の悲しい末路とは

- ストレスを溜めないための基本的な対処法

- 相手を気にしない、無視するなどの上手な付き合い方

- 物理的に距離を置くことの重要性

目次

人を小馬鹿にする人の心理と隠された特徴

- プライドの高さと劣等感という心理

- 優越感に浸りたいという欲求の表れ

- 相手を見下す行動に隠された嫉妬心

- 職場で見せるマウンティングという特徴

- 周囲から孤立してしまう悲しい末路

プライドの高さと劣等感という心理

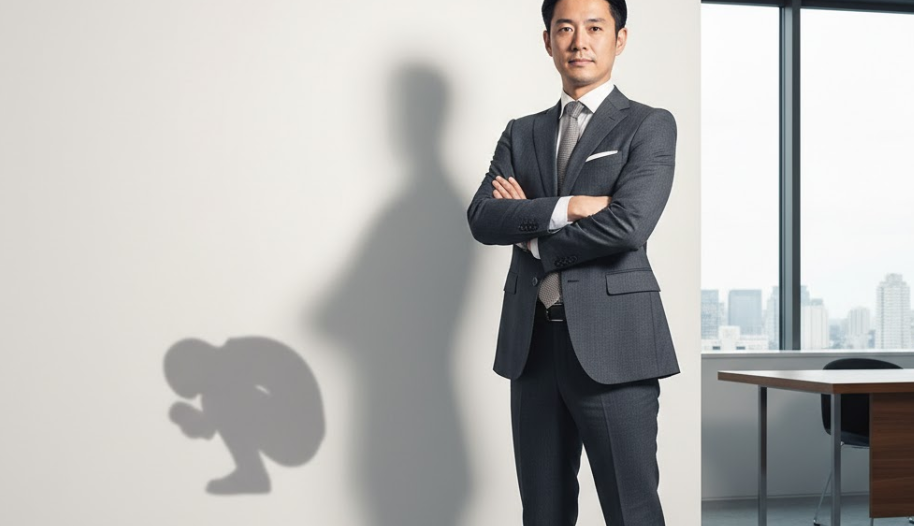

人を小馬鹿にする人の根底には、一見すると矛盾しているように思える「プライドの高さ」と「劣等感」という二つの心理が複雑に絡み合っています。

彼らは自尊心を守りたいという気持ちが非常に強い一方で、心の奥底では自分に自信が持てないという葛藤を抱えていることが多いのです。

この内面的な不安定さが、他人を攻撃するという形で表れます。

まず、プライドの高さについてですが、彼らは自分が他人よりも優れていると思い込みたい、あるいはそう見せたいという欲求を強く持っています。

自分の価値観や能力が絶対的なものであると信じ、それを脅かされることを極度に恐れるでしょう。

そのため、自分と異なる意見を持つ人や、自分より優れていると感じる人に対して、マウントを取ったり、揚げ足を取ったりすることで、自分の優位性を確認しようとします。

しかし、その高いプライドは、実はもろくて傷つきやすいものであることが多いようです。

なぜなら、その裏側には強い劣等感が隠れているからです。

彼らは、学歴や経歴、容姿、能力など、何らかの点においてコンプレックスを抱えています。

自分に足りない部分を強く意識しているからこそ、それを他人に悟られまいと必死に虚勢を張るわけです。

他人を小馬鹿にすることは、自分の劣等感を覆い隠し、一時的にでも自分を肯定するための防衛機制と言えるでしょう。

つまり、彼らは他人を攻撃することで、自分の中にあるコンプレックスから目をそらし、心のバランスを保とうとしているのです。

誰かを自分より下に位置づけることで、相対的に自分の価値を高めようとする心理が働いています。

このように、人を小馬鹿にする人の言動は、単なる意地悪や性格の悪さだけでなく、高いプライドと劣等感が同居する複雑な心理状態の表れであると理解することが重要です。

彼らの言動に傷つく必要はなく、むしろ「この人は自分に自信がないのかもしれない」と客観的に捉えることで、冷静に対処する第一歩となるでしょう。

この心理を理解することは、彼らとの関係性において、あなたが不必要にストレスを溜めないための助けとなります。

優越感に浸りたいという欲求の表れ

人を小馬鹿にする行動の核心には、常に「優越感に浸りたい」という強い欲求が存在します。

彼らは、他人を自分より下に置くことでしか、自分の価値を実感できないのかもしれません。

この欲求は、自己肯定感の低さや、自分自身をありのままに受け入れられない内面的な問題を反映しています。

健全な自己肯定感を持つ人は、他者と比較することなく、自分自身の価値を認識することができます。

しかし、人を小馬鹿にする人は、自分単独で価値を見出すことが難しいため、常に比較対象を必要とするのです。

誰かを嘲笑したり、欠点を指摘したりする瞬間、彼らは一時的に「自分の方が上だ」という感覚を得て、心の安寧を保とうとします。

この行動は、さまざまな場面で観察されます。

例えば、会議の場で誰かの意見の些細な間違いを大げさに指摘したり、他人の失敗談を面白おかしく吹聴したりする行為が挙げられます。

これらの行動を通じて、彼らは自分が賢く、有能であるかのように演出し、周囲からの注目を集めようとします。

彼らにとって、他人の評価は自分の価値を測る唯一の物差しなのです。

また、この優越感への渇望は、自分が持っていないものを持つ人への嫉妬心と密接に関連しています。

自分にはない才能や人望、幸福などを他者の中に見つけたとき、それを素直に認めることができず、代わりに相手を貶めることで自分の心の平穏を保とうとするわけです。

「あの人は仕事ができるように見えるけど、実は性格が悪い」といったように、相手の価値を下げるような情報を流すのも、この心理の一環と言えるでしょう。

彼らが求めているのは、絶対的な成功や幸福ではなく、あくまで「他人よりもマシ」であるという相対的な優位性です。

この欲求に終わりはなく、常に新しいターゲットを見つけては小馬鹿にし続けるという、不毛なサイクルに陥りがちです。

彼らの言動に直面した際は、それが彼ら自身の内面的な問題から来ていることを理解することが大切です。

あなたの価値が本当に低いわけではなく、彼らが優越感を得るために、あなたを利用しているに過ぎません。

その構造を理解すれば、彼らの言葉をまともに受け止めて傷つく必要はないと気づけるはずです。

相手を見下す行動に隠された嫉妬心

人を小馬鹿にする人の行動の背後には、しばしば強い「嫉妬心」が隠されています。

彼らは、自分にはない何かを持っている人、例えば才能、成功、幸福、あるいは人望などに対して、強い羨望と同時に妬ましさを感じることがあります。

しかし、その嫉妬心を素直に認めることは、彼らのプライドが許しません。

自分が他人を羨んでいると認めることは、自分が劣っていると認めることにつながるからです。

そこで彼らは、その不快な感情を解消するために、全く逆の行動に出ます。

つまり、嫉妬の対象となる相手を攻撃し、見下すことで、自分の心のバランスを取ろうとするのです。

「あの人の成功は運が良かっただけだ」「仕事ができるように見えても、人間性に問題がある」といったように、相手の価値を意図的に引き下げるような発言をするのが典型的な例です。

これは、自分が手に入れられないものを持っている相手を貶めることで、「自分はそれほど悪くない」「むしろ自分の方が優れている」と思い込もうとする心理的な防衛機制の一種と言えます。

特に、自分が努力しても手に入れられなかったものを、いとも簡単に手に入れているように見える人に対して、この嫉妬心は強く燃え上がります。

例えば、自分が長年目指していた役職に後輩が先に就いた場合や、自分が好意を寄せている相手と親しげに話している同僚を見た場合などです。

このような状況で、彼らは直接的な不満を口にする代わりに、相手の能力を疑ったり、人格を否定したりするような、間接的な攻撃を仕掛けることがあります。

また、この嫉妬心は、相手のポジティブな側面に焦点を当てるのではなく、ネガティブな側面を執拗に探し出すという行動にもつながります。

どんなに素晴らしい成果を上げた人に対しても、その裏にある小さなミスや欠点を見つけ出し、「完璧ではない」と指摘することで、安心感を得ようとします。

人を小馬鹿にするという行為は、彼らが抱える嫉妬心という不快な感情から目をそらし、自分を正当化するための手段なのです。

もしあなたが誰かから理不尽に見下されるような態度を取られたなら、それはあなたの側に問題があるのではなく、相手があなたの中に自分にはない輝きを見て、嫉妬しているだけなのかもしれません。

そのように考えると、相手の言動に一喜一憂することなく、冷静に受け流すことができるようになるでしょう。

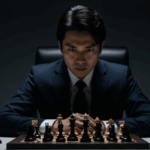

職場で見せるマウンティングという特徴

職場は、人を小馬鹿にする人がその特徴を顕著に示す場所の一つです。

特に「マウンティング」と呼ばれる、相手より自分の方が優位であることを示すための言動は、彼らの常套手段と言えるでしょう。

職場で見られるマウンティングは、直接的なものから巧妙で分かりにくいものまで、さまざまな形をとります。

最も分かりやすい例は、知識や経験をひけらかす行為です。

会議の場で、「それは常識ですよ」とか「そんなことも知らないのですか」といった発言で相手を貶め、自分が情報強者であることをアピールします。

また、他人の発言に対して、わざと専門用語や横文字を多用して反論し、相手を萎縮させることで、自分の知性を誇示しようとすることもあります。

自分の過去の武勇伝や人脈を自慢するのも、マウンティングの典型です。

「昔、〇〇という大きなプロジェクトを成功させた」「〇〇社の役員とは知り合いで」といった話を頻繁にすることで、自分の地位や能力が他人よりも上であると印象付けようとします。

これらの話は、現在の業務とは直接関係ないことも多く、聞かされる側にとっては苦痛でしかありません。

さらに巧妙なマウンティングとしては、アドバイスを装った批判が挙げられます。

「君のためを思って言うんだけど」と前置きしながら、相手の仕事のやり方や成果に対して、重箱の隅をつつくような指摘を繰り返します。

一見すると親切な指導のように見えますが、その実態は相手の自信を打ち砕き、自分の方が優れていると確認するための行為です。

プライベートな領域に踏み込んでくるマウンティングも存在します。

学歴や出身地、住んでいる場所、持ち物などを比較し、自分の方が恵まれているとアピールするのです。

これらの行為は、業務とは全く関係がなく、相手に不快感を与える以外の何物でもありません。

職場におけるマウンティングは、健全なコミュニケーションを阻害し、チームワークを著しく損なう原因となります。

ターゲットにされた人は、仕事へのモチベーションを失い、精神的に追い詰められてしまうこともあるでしょう。

もしあなたの職場でこのような行為が横行しているならば、それは個人の性格の問題だけでなく、組織全体の課題として捉える必要があるかもしれません。

マウンティングをする人は、承認欲求が満たされず、 insecurity を抱えていることを理解し、冷静に対処することが求められます。

周囲から孤立してしまう悲しい末路

人を小馬鹿にする言動を続ける人は、短期的には優越感を得て満足するかもしれませんが、長期的には非常に悲しい末路を辿ることが少なくありません。

その最も代表的な結末が、周囲からの「孤立」です。

最初は面白がって聞いていた人も、やがてそのトゲのある言葉や見下した態度にうんざりし、徐々に距離を置くようになります。

信頼できる友人や同僚は一人、また一人と離れていき、気づいた時には自分の周りに誰もいなくなっているという状況に陥るのです。

人は誰でも、尊重され、対等な関係を築きたいと願っています。

常に他人を攻撃し、自分の優位性ばかりを主張する人と、心から打ち解けたいと思う人はいません。

彼らの周りには、表面的な付き合いをする人か、あるいは何らかの利益を求めて仕方なく従っている人しか残らなくなります。

その結果、本当に困った時や助けが必要な時に、手を差し伸べてくれる人が誰もいないという孤独な状況を自ら招いてしまうのです。

職場においても、その末路は同様です。

部下や同僚を見下すような態度は、チームの士気を下げ、生産性を低下させます。

誰もがその人と一緒に仕事をすることを嫌がり、重要なプロジェクトや情報から自然と外されるようになるでしょう。

たとえ一時的に昇進できたとしても、人望がなければリーダーシップを発揮することはできず、やがてその地位も危うくなります。

信用を失うことは、社会的な関係性において致命的です。

人を小馬鹿にすることで得られる一時的な快感は、人間関係というかけがえのない財産を失う代償としては、あまりにも小さすぎます。

また、彼らは他人を批判することでしか自分の価値を見出せないため、自分自身の成長の機会をも逃してしまいます。

他人の良い点を認め、謙虚に学ぶ姿勢がなければ、人は成長できません。

常に自分の正しさを主張し続けることで、彼らは自らの可能性に蓋をしてしまうのです。

年を重ねるごとに、自分の過ちに気づき、後悔する人もいるかもしれません。

しかし、一度失った信頼を取り戻すことは容易ではありません。

人を小馬鹿にし続けた結果、誰からも相手にされず、孤独な晩年を送るというのは、決して珍しい話ではないのです。

これは、彼らが自分で選んだ道であり、自業自得の結末と言えるのかもしれません。

人を小馬鹿にする人への賢い対処法とは

- ストレスを溜めない上手な付き合い方

- まずは気にしないのが基本的な対処法

- 相手にしない効果的な無視の仕方

- 物理的に距離を置くことの重要性

- 人を小馬鹿にする人とは上手に関わろう

ストレスを溜めない上手な付き合い方

人を小馬鹿にする人との関わりで最も大切なのは、自分の心が消耗しないように守ることです。

彼らの言動に一喜一憂し、感情的に反応してしまうと、不必要なストレスを溜め込むことになります。

ここでは、精神的な平穏を保ちながら、彼らと上手に関わっていくための付き合い方について考えてみましょう。

まず基本となるのは、「相手を変えようとしない」という心構えです。

前述の通り、彼らの言動は根深い心理的な問題に起因していることが多く、他人が指摘したところで簡単に変わるものではありません。

彼らを正そうと試みるのは、多大なエネルギーを消費するだけで、徒労に終わる可能性が高いでしょう。

変えるべきは相手ではなく、自分の受け止め方や対応の仕方だと割り切ることが重要です。

次に、感情のコントロールを意識しましょう。

彼らから嫌味を言われたり、見下されたりすると、腹が立ったり、悲しくなったりするのは自然なことです。

しかし、その感情を直接ぶつけてしまうと、相手の思うつぼです。

彼らはあなたの感情的な反応を見て、優越感を得たいのですから。

カッとなった時はいったん深呼吸をし、「この人は何かコンプレックスがあるんだな」「自分に自信がないから、こんなことを言うんだな」と、相手の心理を分析するように努めてみてください。

相手を客観的に観察することで、感情的な反応から一歩引くことができます。

また、彼らとの会話は必要最低限に留めるのが賢明です。

仕事上どうしても関わらなければならない場合は、業務に関する話だけに限定し、プライベートな話題や雑談は避けるようにしましょう。

会話が長引けば長引くほど、相手に攻撃の隙を与えてしまいます。

相槌は「そうですね」「なるほど」など、当たり障りのない言葉で簡潔に済ませ、自分の意見や感情はあまり表に出さないようにするのがポイントです。

そして、最も大切なことは、自分自身の価値をしっかりと持つことです。

彼らの言葉によって、自分の価値が揺らぐことは決してありません。

信頼できる友人や家族と過ごす時間を大切にしたり、趣味に没頭したりすることで、自己肯定感を高めましょう。

自分の世界が充実していれば、人を小馬鹿にする人の言動など、些細なことだと感じられるようになるはずです。

これらの付き合い方を実践することで、ストレスを最小限に抑え、自分の心を守ることができるでしょう。

まずは気にしないのが基本的な対処法

人を小馬鹿にする人への対応として、最もシンプルかつ効果的なのが「気にしない」という姿勢です。

彼らの言動を真に受けてしまい、一つひとつに心を痛めていては、精神が持ちません。

彼らの言葉は、あなた自身の価値を測るものではなく、彼ら自身の内面的な弱さや問題の表れに過ぎないのです。

この事実を理解し、受け流すスキルを身につけることが、基本的な自己防衛策となります。

「気にしない」を実践するためには、まず彼らの目的を理解することが助けになります。

彼らの多くは、あなたを怒らせたり、落ち込ませたり、とにかく感情的に反応させることで、自分の優位性を確認し、満足感を得ようとしています。

つまり、あなたが感情的になればなるほど、相手の思うつぼにはまってしまうわけです。

逆に、あなたが全く意に介さない態度を示すことで、彼らは目的を達成できず、拍子抜けしてしまうでしょう。

「柳に風」という言葉があるように、相手の攻撃をふわりと受け流し、何もなかったかのように振る舞うのです。

具体的には、嫌味を言われたとしても、表情を変えずに「そうですか」とだけ返したり、あるいは全く聞こえなかったふりをしたりするのも有効です。

相手の土俵に乗って反論したり、言い返したりすることは、さらなる攻撃を誘発するだけです。

議論をしても、彼らは論理ではなく感情で動いているため、建設的な結論に至ることはほとんどありません。

エネルギーの無駄遣いだと割り切りましょう。

もちろん、頭では「気にしない」と分かっていても、心が傷ついてしまうことはあるかもしれません。

そんな時は、信頼できる友人や同僚に話を聞いてもらうなどして、ストレスを吐き出すことが大切です。

「あの人の言うことは気にしなくていいよ」と共感してもらうだけで、気持ちは随分と楽になります。

また、自分を責めないことも重要です。

「私に何か悪いところがあったのだろうか」などと考える必要は全くありません。

問題は、あなたにあるのではなく、相手の心の問題なのです。

この基本的な対処法を心に留めておくだけで、人を小馬鹿にする人との関わりから受けるダメージを大幅に減らすことができます。

彼らの言葉の呪縛から自分を解放し、心の平穏を保つことを最優先に考えてください。

相手にしない効果的な無視の仕方

「気にしない」という姿勢をさらに一歩進めた対処法が、「無視する」ことです。

ただし、ここで言う無視とは、単に黙り込むことや、あからさまに敵意を示すことではありません。

相手を刺激せず、かつ自分の心を守るための、効果的で洗練された無視の仕方を身につけることが重要です。

まず、心理的な無視を実践しましょう。

これは、相手の存在や言動を、自分の心の中で「重要でないもの」として位置づけることです。

彼らが何か言ってきたとしても、「また何か言っているな」と、まるで遠くで鳴いているカラスの声を聞くかのように、意識を向けないようにします。

彼らの言葉を自分の内側に取り込まず、心のバリアで弾き返すイメージを持つと良いでしょう。

物理的な態度としては、「無表情」と「無反応」が基本です。

彼らが嫌味や自慢話を始めたら、表情を一切変えずに、ただ静かに聞いている(あるいは聞いているふりをする)のです。

相槌も最小限にし、「へえ」「そうなんですね」といった感情の伴わない言葉を選ぶのがポイントです。

興味や関心、驚きといった反応を一切示さないことで、相手は話していても手応えがなく、次第に話す気をなくしていくでしょう。

会話を強制されるような状況では、巧みに話を逸らすテクニックも有効です。

例えば、相手があなたの仕事ぶりを小馬鹿にするようなことを言ってきたら、「それより、〇〇の件ですが」と、全く別の業務連絡に話題を切り替えてしまいます。

相手の土俵には乗らず、常に自分のペースで会話をコントロールする意識を持つことが大切です。

また、二人きりの状況を避けることも、効果的な無視につながります。

彼らは、周囲に人がいる場面よりも、一対一の状況で攻撃性を増す傾向があります。

できるだけ他の同僚がいる場所で話すようにしたり、もし二人きりになりそうになったら、「少し急いでいますので」と、その場を離れたりするのも一つの手です。

重要なのは、無視という行為が、相手への復讐や攻撃であってはならないということです。

あくまで、自分の心を守り、無用な争いを避けるための「戦略的スルー」であると心得てください。

感情的にならず、淡々と、しかし毅然とした態度で「あなたには関心がありません」というメッセージを送り続けることで、彼らはやがてあなたをターゲットにするのを諦めるはずです。

物理的に距離を置くことの重要性

心理的な対処法を試みても、なお人を小馬鹿にする人からの攻撃が続く場合、最も確実で効果的な解決策は「物理的に距離を置く」ことです。

精神的な防御策には限界があります。

常に攻撃にさらされる環境に身を置き続けることは、どれだけ強い心を持っていても、いずれ疲弊してしまうでしょう。

自分の心身の健康を守ることを最優先に考え、彼らとの接点を物理的に断つことを検討すべきです。

職場においては、席替えを申し出る、関わりの少ない部署への異動を希望する、といった具体的な行動が考えられます。

上司や人事部に相談する際は、感情的に相手を非難するのではなく、「その人といると精神的にストレスを感じ、業務に集中できない」というように、あくまで仕事への影響という観点から、客観的な事実を伝えることが重要です。

もし可能であれば、テレワークを活用するなどして、オフィスで顔を合わせる機会そのものを減らすのも有効な手段となります。

相手が友人や知人である場合は、より決断がしやすいかもしれません。

会う頻度を徐々に減らし、メールやSNSでの連絡にもすぐには返信しないようにするなどして、少しずつフェードアウトしていくのが穏便な方法です。

あなたにとって、その関係がプラスよりもマイナスをもたらしているのであれば、思い切って関係を断ち切る勇気も必要です。

あなたの貴重な時間とエネルギーを、あなたを大切にしてくれる人々のために使うべきではないでしょうか。

物理的に距離を置くことは、逃げではありません。

それは、有害な環境から自分自身を救い出すための、積極的で賢明な選択です。

ボクシングの試合でも、相手の猛攻を避けるためにクリンチしたり、距離を取ったりするのは重要な戦略の一つです。

それと同じように、人間関係においても、時には距離を取って自分の態勢を立て直す時間が必要なのです。

彼らと離れることで、あなたは精神的な平穏を取り戻し、本来の自分らしさを発揮できるようになるでしょう。

人を小馬鹿にする人の影響で失っていた自信や、仕事へのモチベーションも回復するはずです。

もしあなたが今、そのような人物との関係に深く悩んでいるのであれば、物理的な距離を置くという選択肢を、真剣に考えてみることを強くお勧めします。

人を小馬鹿にする人とは上手に関わろう

ここまで、人を小馬鹿にする人の心理的背景から具体的な対処法までを詳しく見てきました。

彼らの言動の裏には、プライドの高さ、劣等感、嫉妬心といった複雑な感情が渦巻いていることを理解いただけたかと思います。

そして、そのような人々と対峙するためには、感情的にならず、冷静かつ戦略的に関わることが何よりも重要です。

彼らの挑発に乗って言い返したり、深く傷ついたりすることは、相手の思うつぼであり、あなた自身の心をすり減らすだけです。

そうではなく、「気にしない」「無視する」「距離を置く」といった対処法を状況に応じて使い分け、自分の心の平穏を最優先に守ることを心がけましょう。

彼らの言葉は、あなたの価値を決定づけるものでは決してありません。

それは、彼ら自身の内面的な弱さや問題を映し出す鏡に過ぎないのです。

「この人は、自分に自信がないから他人を攻撃することでしか自己肯定できないのだな」と、一歩引いた視点から相手を観察することで、冷静さを保つことができるでしょう。

人を小馬鹿にする人との関わりは、私たちに人間関係における重要な教訓を与えてくれます。

それは、他人の評価に振り回されずに、自分自身の価値を信じることの大切さです。

また、有害な関係からは距離を置き、自分を守る勇気を持つことの重要性も教えてくれます。

この記事で紹介した知識と対処法が、あなたがそのような人々との関係に悩んだ際に、少しでも心を軽くし、賢く立ち振る舞うための一助となれば幸いです。

あなたは、誰かに見下されるために存在しているのではありません。

自分を大切にし、尊重してくれる人々との健全な関係の中で、自分らしく輝いていく権利があるのです。

人を小馬鹿にする人とは上手に関わり、あなたの貴重な人生を、よりポジティブで価値あるものにしていきましょう。

- 人を小馬鹿にする人は高いプライドと劣等感を併せ持つ

- 彼らの行動は優越感に浸りたいという欲求の表れである

- 相手を見下す態度の裏には強い嫉妬心が隠れている

- 職場ではマウンティングという形で優位性を示そうとする

- 人を小馬鹿にし続けると周囲から孤立する末路を辿る

- 対処法の基本は相手を変えようとせず自分の心を守ること

- ストレスを溜めないためには必要最低限の付き合いが賢明

- 相手の言動を真に受けず気にしない姿勢が重要

- 彼らの目的は相手を感情的にさせることにある

- 効果的な無視は無表情と無反応を貫くこと

- 話題を逸らしたり二人きりを避けたりするのも有効な手段

- 最終手段として物理的に距離を置くことは賢明な選択

- 異動や関係を断つことは逃げではなく自己防衛である

- 彼らの言動はあなた自身の価値とは無関係である

- 人を小馬鹿にする人とは上手に関わり自分の人生を大切にしよう