あなたの周りに、すぐに大声で怒鳴る人はいませんか。

職の上司や同僚、あるいは家族や友人の中にそのような人物がいると、毎日がストレスに満ちてしまいますね。

なぜあの人はすぐに怒鳴るのだろう、と相手の心理が分からず、どう対処すれば良いか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、怒鳴る人の心理的背景や特徴、そしてその根本的な原因を深く掘り下げていきます。

プライドの高さや、実は内面に隠された弱い部分、過去の経験からくる病気の可能性まで、様々な角度からその行動を分析します。

さらに、職場などで怒鳴る人に対して、どのように振る舞えば良いのか、具体的な対処法を解説します。

相手を刺激せずに冷静に対応する方法や、時には無視が有効なケース、そして関係そのものを見直すという最終的な選択肢まで、あなたの心の負担を軽くするためのヒントを提供します。

この記事を最後まで読めば、怒鳴る人への理解が深まり、ストレスを軽減しながら賢く付き合っていく方法が見つかるはずです。

- 怒鳴る人の行動の裏にある複雑な心理状態

- 高いプライドや劣等感といった性格的な特徴

- ストレスや過去のトラウマが怒りの原因になる仕組み

- 職場で上司が怒鳴る場合の具体的な対処法

- 相手を刺激せずに冷静に受け流すコミュニケーション術

- 怒鳴る人との適切な心理的・物理的な距離の保ち方

- 関係性を見直し、自分を守るための最終的な判断基準

目次

怒鳴る人の心理的特徴と隠された原因

- プライドの高さと自己中心的な性格

- 感情コントロールが苦手な心理状態

- 強いストレスが怒りの原因になることも

- 実は小心者で弱いという意外な特徴

- 育ちが影響するトラウマの可能性

- 脳の仕組みや病気が関連するケース

私たちの周りには、なぜかすぐに感情的になり、大声で怒鳴る人が存在します。

そうした人々の行動は、周囲に恐怖やストレスを与え、人間関係を著しく悪化させる要因となります。

しかし、その攻撃的な態度の裏には、本人自身も気づいていないような複雑な心理的特徴や、根深い原因が隠されていることが多いのです。

この章では、怒鳴るという行為に至る人々の内面を探り、その心理的特徴と隠された原因を多角的に解き明かしていきます。

プライドの高さからくる防衛反応、感情をコントロールできない未熟さ、過度なストレス、そして意外にも内面に秘められた弱さや過去のトラウマなど、様々な要因が絡み合っていることを理解することで、彼らへの見方が変わるかもしれません。

また、場合によっては医学的な側面からのアプローチが必要なケースも存在します。

これらの知識は、怒鳴る人への適切な対処法を考える上で、非常に重要な土台となるでしょう。

プライドの高さと自己中心的な性格

怒鳴る人の最も顕著な特徴の一つに、非常に高いプライドと自己中心的な性格が挙げられます。

彼らは自分自身を過大評価しており、常に自分が正しいと信じて疑いません。

そのため、他人からの批判や指摘、あるいは自分の意に沿わない出来事に直面すると、そのプライドが大きく傷つけられたと感じるのです。

怒鳴るという行為は、傷ついた自尊心を守り、相手を威圧して自分の正しさを強制的に認めさせるための防衛機制と言えるでしょう。

彼らの思考の中心は常に「自分」です。

物事を客観的に捉えることが苦手で、他人の立場や感情を想像する能力が欠けている傾向にあります。

「自分がこう思うのだから、他人もそう思うべきだ」という、極めて自己中心的な世界観の中で生きています。

そのため、意見の対立が起こった際に、話し合いで解決しようとするのではなく、大声で相手を屈服させようとする短絡的な手段に訴えがちです。

このような性格の持ち主は、自分の間違いを認めることを極端に嫌います。

自分の非を認めることは、彼らにとって自己の存在価値を否定されることと同義だからです。

したがって、たとえ自分に明らかな過ちがあったとしても、それを認めず、逆に相手を怒鳴りつけて責任転嫁を図ろうとすることさえあります。

彼らにとって、怒鳴ることは自分の権威性や優位性を誇示し、コントロールを維持するための道具なのです。

また、彼らは自分が特別な存在であるという特権意識を持っていることが多く、他人から尊重され、常に優先されることを当然だと考えています。

その期待が裏切られたと感じた時、彼らの怒りは爆発します。

レジの待ち時間が長い、店員の態度が気に入らないといった些細なことでも、自分の存在が軽んじられたと解釈し、大声で怒鳴り散らすことがあるのはこのためです。

彼らの怒りは、自己愛の裏返しであり、常に自分を肯定し、称賛してくれる世界を求めている心の叫びとも言えるのかもしれません。

感情コントロールが苦手な心理状態

怒鳴る人は、一見すると強そうに見えるかもしれませんが、その内面は感情のコントロールが非常に苦手であるという問題を抱えています。

これは、精神的な成熟度が低いことの表れとも言えるでしょう。

多くの人は社会生活を営む中で、怒りや不満といったネガティブな感情が湧き上がったとしても、それを理性で抑え、適切な形で表現する方法を学びます。

しかし、怒鳴る人はこの感情のコントロール機能がうまく働いていません。

不快な出来事に遭遇した瞬間、脳の扁桃体が過剰に反応し、理性を司る前頭前野の働きが抑制されてしまいます。

その結果、感情がブレーキの壊れた車のように暴走し、怒りをそのまま爆発させてしまうのです。

彼らは「カッとなると自分でも止められない」と口にすることがありますが、これは感情の波に自分自身が飲み込まれてしまっている状態を的確に表しています。

また、フラストレーション耐性(欲求不満耐性)が低いという特徴もあります。

思い通りにならない状況に耐える力が弱く、少しでも不満を感じると、それを内に溜めておくことができません。

まるで幼い子供が、おもちゃを買ってもらえないと泣きわめくように、自分の欲求が満たされないことに対する不満を、怒鳴るという形でストレートに表現してしまうのです。

この背景には、自分の感情と向き合い、それを言語化して相手に伝えるというコミュニケーションスキルが未熟であるという問題も潜んでいます。

彼らは、自分が何に怒り、どうして欲しいのかを冷静に説明することができません。

言葉で論理的に相手を説得する代わりに、大声という最も原始的で簡単な手段で、自分の感情をぶつけているのです。

怒鳴っている最中の彼らは、ほとんど思考が停止しており、ただ感情の奔流に身を任せているだけと言っても過言ではありません。

そのため、後になってから「なぜあんなに怒鳴ってしまったんだろう」と後悔することもありますが、根本的な感情コントロールのスキルが身についていないため、同じような状況になれば再び怒りを爆発させてしまうという悪循環に陥っています。

彼らの行動は、感情という名の獣を乗りこなせない、未熟な乗り手の姿に例えることができるでしょう。

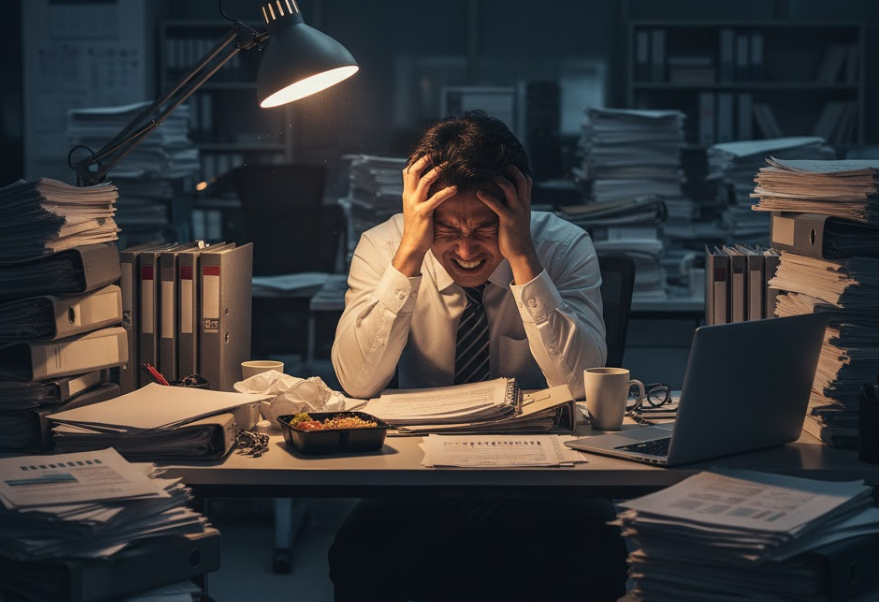

強いストレスが怒りの原因になることも

常に怒りっぽいわけではない人が、ある時期から急に怒鳴るようになった場合、その背景には強いストレスが隠されている可能性があります。

ストレスは、心と体に様々な影響を及ぼしますが、その一つに感情のコントロールを難しくさせるという作用があります。

人間はストレスを感じると、コルチゾールやアドレナリンといったストレスホルモンを分泌します。

これらのホルモンは、元々は危機的状況に対応するためのものですが、慢性的に分泌され続けると、脳の機能を変化させ、特に感情を司る扁桃体を過敏にしてしまいます。

その結果、普段なら気にも留めないような些細なことでも、強い怒りを感じるようになってしまうのです。

例えるなら、ストレスは心の許容量を減らしてしまうようなものです。

コップの水に例えると、普段は余裕があるため、多少水が注がれても溢れることはありません。

しかし、ストレスによってコップの水が常に満杯に近い状態になっていると、ほんの少し水が加わっただけで、一気に溢れ出してしまいます。

この溢れ出した水が「怒鳴る」という行為に他なりません。

職場での過度なプレッシャー、人間関係のトラブル、家庭内の問題、経済的な不安など、現代社会には様々なストレス要因が存在します。

これらの問題に長時間さらされ、適切な休息やストレス解消法を持たないでいると、心はどんどん疲弊していきます。

そして、自分でも気づかないうちに、怒りの沸点が著しく低下してしまうのです。

このような状態にある人は、自分がストレスを抱えていることを自覚していない場合も少なくありません。

彼らは自分のイライラの原因が、外的な要因(仕事のミス、他人の言動など)にあると信じ込んでいますが、本当の原因は自分自身の内側にあるストレスなのです。

怒鳴ることで一時的にストレスを発散させているつもりかもしれませんが、実際には周囲との関係を悪化させ、さらなるストレスを生み出すという悪循環に陥っています。

もし、あなたの周りの人が以前と比べて怒りっぽくなったと感じたら、その人は何か大きなストレスを抱え、助けを求めているサインを発しているのかもしれません。

もちろん、だからといって怒鳴られることを我慢する必要はありませんが、その行動の背景にストレスという要因がある可能性を理解しておくことは、冷静な対処の一助となるでしょう。

実は小心者で弱いという意外な特徴

大声で相手を威圧し、支配的に振る舞う怒鳴る人は、一見すると自信に満ち溢れた強い人間のように見えるかもしれません。

しかし、その攻撃的な態度の多くは、実は内面に抱えた深い劣等感や不安、そして弱さを隠すための鎧にすぎないのです。

心理学では、このような行動を「防衛機制」の一種として説明します。

彼らは、自分に自信がなく、ありのままの自分では他人に認められない、軽んじられるのではないかという強い不安を常に抱えています。

その恐怖心から自分を守るために、先手を打って相手を攻撃し、自分が優位な立場にあることを誇示しようとするのです。

怒鳴るという行為は、彼らにとって自分を大きく、強く見せるための最も手軽な手段なのです。

犬が恐怖を感じると、必死に吠えて相手を威嚇するのに似ています。

本当に強い犬は、無駄に吠えたりはしません。

同様に、本当に自分に自信があり、精神的に成熟している人は、声を荒らげることなく、冷静かつ論理的に自分の意見を伝えることができます。

怒鳴るという行為に頼らなければならないこと自体が、実は彼らの弱さの証明と言えるでしょう。

彼らは、自分の弱さや欠点が露呈することを極度に恐れています。

そのため、自分の能力不足や間違いを指摘されると、それを素直に受け入れることができず、逆上して相手を怒鳴りつけます。

これは、議論の焦点をずらし、自分の弱さから目をそらさせようとする無意識の戦略です。

相手を黙らせることができれば、自分の弱さと向き合わずに済むからです。

彼らは、他人からの評価に非常に敏感で、常に自分がどう見られているかを気にしています。

根底には「なめられてはいけない」という強い思い込みがあり、少しでも下に見られたと感じると、過剰に反応してしまうのです。

怒鳴ることで、相手との間に力関係の上下を作り出し、自分が「上」であることを確認して安心したいという欲求があります。

このように、彼らの攻撃性の源泉は、強さではなく、むしろその逆の「弱さ」や「恐怖心」にあるということを理解することが重要です。

この視点を持つことで、彼らの怒りを個人的な攻撃として受け止めすぎず、少し距離を置いて冷静に観察することができるようになるかもしれません。

育ちが影響するトラウマの可能性

人の性格や行動パターンは、生まれ育った家庭環境から大きな影響を受けます。

怒鳴るという行為が常態化している人の場合、その背景に幼少期の家庭環境や、そこでの経験がトラウマとして影響している可能性が考えられます。

例えば、親自身が感情のコントロールができず、日常的に子供を怒鳴りつけて育てた家庭で育った場合、子供は二つのことを学びます。

一つは、「怒りや不満は怒鳴ることで表現して良いのだ」という誤ったコミュニケーションモデルです。

親の行動を見て育つ中で、それが当たり前のこととして刷り込まれ、大人になってから自分も同じように、怒りの感情を怒鳴ることで表現するようになってしまうのです。

もう一つは、常に親の顔色をうかがい、いつ怒鳴られるかと怯えながら過ごした経験からくる、深い不安感と自己肯定感の低さです。

親からありのままの自分を受け入れてもらえなかった経験は、「自分は価値のない人間だ」という思い込みを生み出します。

この低い自己肯定感が、前述した「弱さ」や「劣等感」に繋がり、それを隠すために攻撃的になるという行動パターンを生み出す土壌となるのです。

また、親から理不尽に怒鳴られ続けた経験は、世界は危険で、人は自分を攻撃してくるものだという不信感を植え付けます。

その結果、他人に対して常に警戒心を抱き、些細なことでも自分への攻撃だと過剰に解釈してしまい、自己防衛のために先に相手を攻撃するという行動に出やすくなります。

これは、過去のトラウマが現在の人間関係に影を落としている状態と言えるでしょう。

さらに、親からの愛情を十分に受けられなかった、あるいは条件付きの愛情しか与えられなかった場合、承認欲求が満たされずに大人になります。

その満たされない欲求を、他人を支配し、自分の思い通りに動かすことで満たそうとすることがあります。

怒鳴ることで相手を恐怖で縛り付け、自分の存在を認めさせようとする行動の裏には、こうした幼少期の愛情不足が隠れているケースも少なくありません。

もちろん、すべての怒鳴る人がこのような背景を持っているわけではありません。

しかし、その攻撃的な態度の奥深くに、癒やされていない心の傷や、満たされなかった子供時代の愛情への渇望が隠されている可能性を考えることは、彼らを一人の弱い人間として理解する一助となるかもしれません。

脳の仕組みや病気が関連するケース

多くの「怒鳴る」という行為は、性格や環境的要因によるものですが、中には医学的な問題、つまり脳の仕組みや精神的な病気が関連しているケースも存在します。

これらの場合は、本人の意思や努力だけではコントロールが難しく、専門的な診断や治療が必要となることがあります。

一つに、感情のコントロールを司る脳の機能に問題がある可能性が考えられます。

特に、怒りや恐怖といった原始的な感情を生み出す「扁桃体」と、その感情を理性的にコントロールする「前頭前野」の連携がうまくいっていない状態です。

何らかの原因で扁桃体が過剰に興奮しやすくなっていたり、前頭前野の機能が低下していたりすると、感情のブレーキが効かなくなり、些細な刺激で怒りが爆発しやすくなります。

これは、脳卒中や頭部外傷の後遺症として現れることもあります。

また、精神疾患が怒りのコントロールを困難にしている場合もあります。

代表的なものに「間欠性爆発性障害(間歇性爆発症)」があります。

これは、攻撃的な衝動を制御できず、ストレスや挑発の程度とは不釣り合いなほどの激しい言語的攻撃(かんしゃく、激しい口論)や身体的攻撃を、繰り返し行ってしまう精神障害です。

本人は攻撃的な行動の後に、後悔や自己嫌悪の念を抱くことも多いのですが、衝動を抑えることができません。

その他にも、以下のような病気が関連している可能性があります。

- 境界性パーソナリティ障害:感情が極めて不安定で、激しい怒りを爆発させることがある。

- 自己愛性パーソナリティ障害:批判に対して過敏に反応し、激しい怒り(自己愛憤怒)を示すことがある。

- 双極性障害:躁状態の時に、気分が高揚し、易怒性(怒りっぽさ)が高まることがある。

- ADHD(注意欠如・多動性障害):衝動性の高さから、感情のコントロールが苦手な場合がある。

- 認知症:前頭側頭型認知症などでは、性格変化や脱抑制が起こり、怒りっぽくなることがある。

これらのケースでは、怒鳴るという行動は病気の「症状」の一つとして現れています。

そのため、周囲が単に「性格が悪い」と片付けてしまうのではなく、医学的な問題を疑い、専門家への相談を促すことが、本人にとっても周囲にとっても重要になる場合があります。

ただし、素人が安易に病気だと決めつけることは非常に危険です。

あくまで、そのような可能性があるという知識として留めておき、もし本人や家族が悩んでいるようであれば、精神科や心療内科の受診を検討するという視点を持つことが大切です。

状況別の怒鳴る人への賢い対処法

- 職場で上司が怒鳴るときの対応

- 相手を刺激せず冷静に受け流す方法

- 無視が逆効果になる場合の注意点

- 怒鳴る人との適切な距離の保ち方

- 理不尽な怒鳴る人との関係を見直す

怒鳴る人の心理的背景を理解した上で、次に重要になるのが、実際に彼らとどう向き合っていくかという具体的な対処法です。

怒鳴られている状況では、恐怖や混乱から冷静な判断が難しくなりがちですが、いくつかのポイントを知っておくだけで、自分自身を守り、状況の悪化を防ぐことができます。

この章では、職場の上司に怒鳴られた場合といった具体的なシチュエーションから、相手を刺激せずに受け流すためのコミュニケーション技術、そして物理的・心理的な距離の取り方まで、段階的かつ実践的な対処法を解説していきます。

すべての方法が、すべての人に当てはまるわけではありません。

相手との関係性や状況に応じて、最適なアプローチを選択することが重要です。

最終的には、自分の心身の健康を最優先に考え、時にはその人との関係自体を見直すという決断も必要になるかもしれません。

これらの対処法を身につけ、理不尽な怒りから自分自身を解放するための一歩を踏み出しましょう。

職場で上司が怒鳴るときの対応

職場、特に上司という逃れられない関係性の中で怒鳴られることは、非常に大きなストレスとなります。

しかし、感情的に対応してしまうと、事態はさらに悪化しかねません。

ここでは、職場で上司に怒鳴られた際に、自分を守りつつ、冷静に対処するための具体的なステップを紹介します。

1. まずは冷静に、感情で返さない

上司が怒鳴っているとき、最も重要なのは「こちらも感情的にならない」ということです。

恐怖や怒りで反論したり、泣き出したりすると、相手の感情をさらに煽ってしまう可能性があります。

まずは深呼吸をし、「相手は今、感情をコントロールできていない状態なのだ」と客観的に捉えるよう努めましょう。

相手の土俵に乗らないことが、最初の防御策です。

2. 事実と感情を切り分ける

怒鳴り声の中には、感情的な罵倒と、業務上の指摘という「事実」が混在しています。

人格否定や暴言は聞き流し、あくまで「何を指摘されているのか」という事実の部分だけに集中するようにしましょう。

例えば、「こんなこともできないのか、役立たず!」という言葉の中から、「報告書の数字が間違っている」という事実だけを抽出します。

3. 傾聴と謝罪の姿勢を見せる

相手が興奮している間は、何を言っても火に油を注ぐだけです。

まずは「はい」「おっしゃる通りです」と相槌を打ち、相手の話を遮らずに最後まで聞く姿勢を見せましょう。

そして、指摘された事実(例えば、報告書のミス)に対しては、「申し訳ございませんでした。

確認不足でした」と、具体的に謝罪します。

ここで重要なのは、人格まで否定されて謝る必要はないということです。

あくまで、業務上のミスという「行為」に対して謝罪するのです。

4. 記録を取る

もし上司の怒鳴りが日常的で、パワハラに該当する可能性がある場合は、必ず記録を取りましょう。

「いつ、どこで、誰の前で、何を言われたか、どう感じたか」を、できるだけ具体的にメモしておきます。

音声データがあればさらに強力な証拠となりますが、難しい場合は詳細なメモだけでも十分に有効です。

この記録は、後々、人事部や外部の相談機関に相談する際に、客観的な事実として役立ちます。

5. 第三者に相談する

一人で抱え込むのは限界があります。

信頼できる同僚や先輩、別部署の上司、あるいは人事部やコンプライアンス窓口など、社内の相談できる相手を探しましょう。

客観的な意見をもらうことで、自分の状況を冷静に把握できますし、会社として対応してもらえる可能性も生まれます。

社内での解決が難しい場合は、労働基準監督署や法テラスなどの外部機関に相談することも視野に入れましょう。

自分の心身の健康を守ることが、何よりも最優先です。

相手を刺激せず冷静に受け流す方法

怒鳴っている人に対して、正面から反論したり、正論をぶつけたりするのは得策ではありません。

相手は感情的になっており、論理的な対話ができる状態ではないからです。

ここでは、相手の怒りを鎮め、自分自身も冷静さを保ちながらその場を乗り切るための「受け流し」の技術を紹介します。

1. 短い相槌でガス抜きをさせる

相手が話している間は、口を挟まずに聞くことに徹します。

そして、「はい」「ええ」「なるほど」といった短い相槌を、適度なタイミングで挟みます。

これは、相手に「話を聞いてもらえている」という感覚を与え、興奮状態を少しずつクールダウンさせる効果があります。

重要なのは、同意や賛成を示すのではなく、あくまで「あなたの話を受け止めていますよ」というサインを送ることです。

2. オウム返し(リフレージング)を使う

相手の言葉の一部を繰り返すことで、傾聴の姿勢をさらに強く示すことができます。

例えば、相手が「この報告書は全然ダメだ!」と怒鳴ったら、「報告書が、ですね」と返します。

相手が「納期を守る気があるのか!」と言ったら、「納期についてですね」と繰り返します。

これにより、相手は自分の言いたいことが伝わっていると感じ、徐々に冷静さを取り戻していきます。

また、自分自身も相手の言葉を客観的に捉え直すきっかけになります。

3. 質問で論点を具体化する

相手の怒りが少し収まってきたら、感情的な部分ではなく、具体的な問題点に焦点を当てるための質問を投げかけます。

「具体的に、報告書のどの部分を修正すればよろしいでしょうか?」

「今後のために、改善すべき点を教えていただけますか?」

このように、建設的な質問をすることで、感情的な言い争いから、問題解決のための対話へと流れを変えることができます。

相手も、具体的な指示を出すことで、自分の役割を思い出し、冷静さを取り戻しやすくなります。

4. 物理的に場を離れる

相手の興奮が収まらず、何をしても攻撃が続く場合は、その場から一時的に離れることも有効な手段です。

「申し訳ありません、少し頭を冷やしてまいります」

「お手洗いに行かせていただきます」

など、一言断ってからその場を離れましょう。

物理的に距離を置くことで、お互いにクールダウンする時間を作ることができます。

ただし、何も言わずに立ち去ると相手をさらに刺激する可能性があるので、一言添えるのがポイントです。

これらの方法は、あくまで一時的な対処法ですが、嵐が過ぎ去るのを待つためには非常に有効です。

怒りの矛先をまともに受け止めず、柳のようにしなやかに受け流す技術を身につけましょう。

無視が逆効果になる場合の注意点

怒鳴る人への対処法として「無視する」という選択肢が頭に浮かぶこともあるかもしれません。

確かに、理不尽な怒りに対して一切反応しないことで、相手が拍子抜けし、それ以上攻撃してこなくなるケースもあります。

しかし、「無視」という行為は、時として状況をさらに悪化させる危険性をはらんだ、諸刃の剣であることを理解しておく必要があります。

無視が逆効果になる心理的メカニズム

怒鳴る人の多くは、根底に強い承認欲求や支配欲を持っています。

彼らは、相手が自分の言葉に反応し、怯えたり、従ったりすることで、自分の存在価値や優位性を確認しようとしています。

このような相手に対して「無視」をすると、彼らは自分の存在を否定された、軽んじられたと解釈します。

これは、彼らのプライドを著しく傷つける行為であり、結果として「自分に注目させるため」「自分の思い通りにコントロールするため」に、さらに攻撃をエスカレートさせる原因となり得るのです。

最初は言葉だけだったものが、物を投げつけたり、手を出してきたりと、より暴力的な行動に発展する危険性もゼロではありません。

無視を避けるべき具体的な状況

特に、以下のような状況では「無視」は避けるべきです。

- 業務上の指示や指導の場:職務上、必要なコミュニケーションを無視すると、業務放棄や反抗的な態度とみなされ、自分自身の立場を悪くする可能性があります。

- 相手が物理的に逃げられない場所にいる場合:密室や車の中など、逃げ場のない空間で相手を無視すると、相手の怒りや不安を極限まで高めてしまい、危険な状況を招くことがあります。

- 相手がすでに関係性の断絶を恐れていない場合:家族や恋人など、関係を失うことの痛みよりも、相手を支配したい欲求が勝っている場合、無視は相手の最後のタガを外すきっかけになりかねません。

「無視」ではなく「距離を置く」という発想

したがって、推奨されるのは「あからさまな無視」ではなく、「戦略的に距離を置く」というアプローチです。

これは、相手の存在を完全に否定するのではなく、必要最低限の関わりは持ちつつも、感情的な部分には踏み込まないという姿勢です。

例えば、挨拶や業務連絡は普通に行うけれど、プライベートな雑談には乗らない、相手が感情的な話題を始めたら「今、取り込んでいますので」とやんわりと会話を切り上げる、といった方法です。

これは、相手に攻撃の隙を与えず、かつ自分自身の心を守るための有効なバリアとなります。

「無視」は相手への明確な敵対行動と受け取られるリスクがある一方で、「距離を置く」は、自分のテリトリーを守るための冷静な自己防衛策なのです。

怒鳴る人との適切な距離の保ち方

怒鳴る人と日常的に接しなければならない環境にいる場合、最も重要なのは、相手の感情の渦に巻き込まれないように、適切な「心理的距離」と「物理的距離」を保つことです。

相手を変えることは非常に困難ですが、自分と相手との間の距離をコントロールすることで、ストレスを大幅に軽減することができます。

心理的距離の保ち方

心理的距離を保つとは、相手の言動を自分個人の問題として受け止めすぎないように、心の中に境界線を引くことです。

1. **課題の分離**

「相手が怒鳴るのは、相手自身の感情コントロールの問題であって、私の問題ではない」と考えるようにします。

アドラー心理学で言うところの「課題の分離」です。

相手の機嫌を取る責任は自分にはない、と割り切ることで、過剰な罪悪感や責任感から解放されます。

2. **人格と行為を分けて考える**

たとえ怒鳴られても、それは自分の人格全体を否定されたわけではないと理解しましょう。

「私の作った資料にミスがあった」という行為への指摘と、「だからお前はダメな人間だ」という人格否定は全く別のものです。

相手が勝手に結びつけているだけであり、その不当なレッテルを真に受ける必要はありません。

3. **期待しない**

「いつかこの人も分かってくれるはずだ」「優しくなるかもしれない」といった期待を持つことをやめましょう。

過度な期待は、裏切られた時の失望やストレスを大きくします。

「この人はこういう人なのだ」と、ある意味で諦め、感情的な見返りを求めないことが、心を平穏に保つコツです。

物理的距離の保ち方

可能であれば、物理的に関わる機会を減らすことも非常に有効です。

1. **関わる時間を最小限にする**

業務上必要な会話は簡潔に済ませ、雑談や長話は避けるようにします。

メールやチャットなど、直接顔を合わせないコミュニケーションツールを積極的に活用するのも良い方法です。

2. **座席や場所を離れる**

職場で可能であれば、その人の席から離れた場所に移動させてもらうよう相談してみましょう。

休憩時間なども、できるだけ同じ空間にいないように工夫します。

視界に入らないだけでも、心理的なプレッシャーは大きく変わります。

3. **一対一の状況を避ける**

怒鳴る人は、他人の目がない密室でより攻撃的になる傾向があります。

重要な話をする際は、必ず第三者に同席してもらう、あるいはオープンスペースで行うなど、一対一の状況を避けるように心がけましょう。

これらの距離を保つ方法は、冷たい態度と捉えられるかもしれませんが、自分の心を守るためには必要な自己防衛策です。

自分を大切にすることを、何よりも優先してください。

理不尽な怒鳴る人との関係を見直す

これまで様々な対処法を紹介してきましたが、何を試しても状況が改善せず、あなたの心身の健康が脅かされ続ける場合、最終的にはその人との「関係そのものを見直す」という決断が必要になります。

これは、決して逃げではなく、自分自身の人生を守るための、勇気ある積極的な選択です。

関係を見直す判断基準

どのような状態になったら、関係の見直しを考えるべきでしょうか。

以下のようなサインが見られたら、真剣に検討する時期かもしれません。

- 心身に不調が出ている:不眠、食欲不振、頭痛、動悸、気分の落ち込みなど、具体的な症状が現れている。

- その人のことばかり考えてしまう:仕事中はもちろん、家に帰ってもその人の顔や声が頭から離れず、リラックスできない。

- 自尊心が著しく低下している:「自分はダメな人間だ」「自分が悪いんだ」と、自己否定の感情に苛まれている。

- 周囲の人間関係にも悪影響が出ている:家族や友人に八つ当たりしてしまうなど、他の大切な人との関係がギクシャクし始めた。

- 改善の兆しが全く見えない:何度も話し合おうとしたり、第三者に入ってもらったりしたが、相手の態度に全く変化が見られない。

具体的な行動オプション

関係を見直すとは、具体的にどのような行動を指すのでしょうか。

相手との関係性によって、選択肢は異なります。

1. **職場の場合**

人事部や上層部に正式に訴え、異動を願い出ることが一つの方法です。

それが叶わない、あるいは会社自体が問題解決に協力的でない場合は、転職も真剣な選択肢となります。

あなたの能力や価値は、その職場だけで決まるものではありません。

心身を病んでまで、その環境にしがみつく必要はないのです。

2. **友人・知人の場合**

徐々に連絡を取る回数を減らし、会う約束も断るなどして、フェードアウトしていくのが最も穏便な方法です。

もし理由を聞かれたら、「今は自分のことで精一杯で、余裕がない」など、相手を直接非難しない形で伝えるのが良いでしょう。

3. **家族・親族の場合**

最も難しいケースですが、自分の家庭を持つ、家を出るなどして物理的な距離を置くことが第一歩です。

完全に縁を切ることが難しくても、関わる頻度を最低限に(例えば、冠婚葬祭のみにするなど)制限することは可能です。

誰かの理不尽な怒りを受け止め続けるために、あなたの人生があるのではありません。

あなたには、穏やかで安心できる環境で、自分らしく生きる権利があります。

その権利を守るために、時には人間関係を断ち切るという決断も必要です。

それは、あなた自身を何よりも大切にするための、尊い行為なのです。

- 怒鳴る人は高いプライドを持ち自己中心的である

- 自分の間違いを認められず威圧で正当化しようとする

- 感情のコントロールが苦手で衝動的に怒りを爆発させる

- 強いストレスが心の許容量を減らし怒りっぽくさせる

- 攻撃性の裏には劣等感や弱さが隠れていることが多い

- 幼少期の家庭環境やトラウマが行動に影響している場合がある

- 間欠性爆発性障害など病気が原因のケースも存在する

- 職場で怒鳴られたらまず冷静になり感情で返さない

- 指摘された事実と人格否定を切り分けて聞くことが重要

- パワハラが疑われる場合は必ず日時や内容を記録する

- 相手の言葉を繰り返し傾聴の姿勢を見せることが有効

- あからさまな無視は相手を刺激し状況を悪化させる危険がある

- 心理的な境界を引き相手の問題だと割り切ることが大切

- 物理的に距離を置き関わる時間を最小限にすることも効果的

- 心身に不調が出たら関係を見直し離れる決断も必要