「自分はひねくれ者かもしれない」

そう感じたことはありませんか。

なぜか素直に物事を受け取れなかったり、人の言葉の裏を読んでしまったり、そんな自分の性格に悩んでいる方は少なくないでしょう。

ひねくれ者の生い立ちには、その人の考え方や行動パターンを形成する上で無視できない影響があります。

この記事では、ひねくれ者と呼ばれる性格がどのようにして出来上がるのか、その根本的な原因や心理を深く掘り下げていきます。

親との関係や幼少期の環境がどのように関わっているのか、そしてその性格が仕事や恋愛といった人間関係にどのような特徴として現れるのかを詳しく見ていきます。

さらに、ただ原因を分析するだけでなく、その性格を改善し、より生きやすくするための具体的な治し方や考え方についても提案します。

この記事を読むことで、あなた自身の悩みや、あなたの周りにいる「ひねくれ者」への理解が深まるはずです。

- ひねくれ者になってしまう根本的な原因

- 幼少期の環境が心理に与える影響

- 人間関係で孤立しがちな人の特徴

- 親との関係性が性格形成に及ぼすこと

- 仕事や恋愛を好転させる具体的な方法

- 自己肯定感を取り戻すための改善ステップ

- ひねくれ者の生い立ちを乗り越えるヒント

目次

ひねくれ者の生い立ちが性格に与える影響とは

- 素直になれない性格の根本的な原因

- 人の好意を疑ってしまう悲しい心理

- 幼少期の環境が考え方に与える影響

- なぜか孤立しがちな人の特徴

- 親との関係がどう影響しているのか

素直になれない性格の根本的な原因

ひねくれた性格の人が、なぜ素直になれないのか、その根本的な原因は一つではありません。

多くの場合、過去の経験、特に幼少期の環境が大きく影響していると考えられます。

人間の性格形成において、子供時代の体験は心の土台を作る上で非常に重要な役割を果たします。

例えば、自分の感情や意見を素直に表現したときに、親や周りの大人から否定されたり、無視されたりした経験が積み重なると、子供は「自分の本音を出すことは間違いなんだ」「素直になると損をする」と学習してしまいます。

このような経験は、自己表現への恐れや不信感を心に深く刻み込むことになるでしょう。

その結果、大人になってからも、自分の本心とは裏腹な言動をとってしまったり、相手の好意を素直に受け取れなかったりするのです。

これは、自分を守るための無意識の防衛機制と言えるかもしれません。

また、家庭内で常に他人と比較されたり、条件付きの愛情しか与えられなかったりした場合も、素直になれない性格を形成する一因となります。

「良い子でいなければ愛されない」「結果を出さなければ認めてもらえない」という環境では、ありのままの自分を出すことに強い不安を感じるようになるからです。

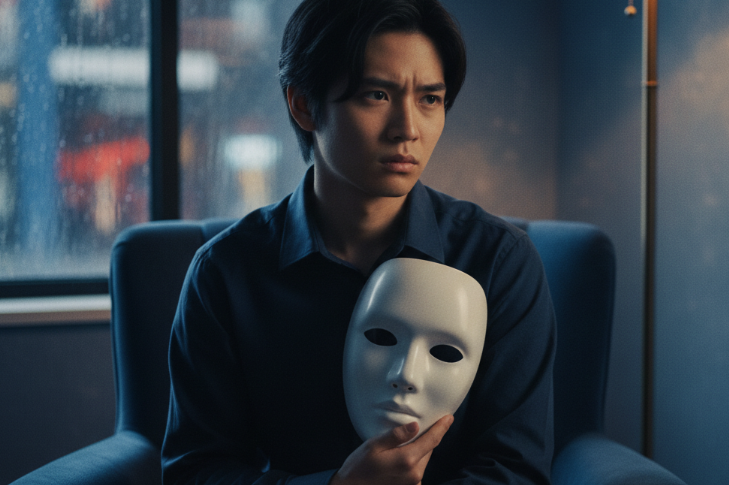

彼らは常に他人の評価を気にし、本音を隠して完璧な自分を演じようとします。

しかし、その仮面の下では、本当の自分を理解してもらえない孤独感や、愛情への渇望が渦巻いているのです。

素直になれない性格の裏側には、傷つきたくないという強い自己防衛の心理が隠されています。

過去の体験から、無防備に心を開くことのリスクを学び、自分を守るためにあえてひねくれた態度をとってしまうというわけです。

この心の鎧を脱ぐためには、まず自分自身がその原因を理解し、過去の傷と向き合うことが第一歩となります。

自分の感情を否定せず、ありのままの自分を受け入れる勇気を持つことが、素直さを取り戻すための鍵となるでしょう。

人の好意を疑ってしまう悲しい心理

ひねくれた性格を持つ人は、他人からの親切や好意を素直に受け取ることができず、つい疑ってしまう傾向があります。

「何か裏があるのではないか」「きっと見返りを求めているに違いない」といった疑念が先に立ち、相手の純粋な気持ちを信じることができません。

この悲しい心理の背景にも、やはり過去のひねくれ者の生い立ちが深く関わっています。

幼少期に信頼していた大人に裏切られた経験や、愛情を感じられない環境で育った場合、人は他者に対して深い不信感を抱くようになります。

例えば、親の機嫌によって態度が豹変したり、約束を簡単に破られたりする経験が続くと、子供は「人は信じられないものだ」という価値観を内面化していきます。

このような経験は、人間関係の基本となる信頼の感覚を根底から揺るがしてしまうのです。

その結果、大人になっても、誰かが自分に優しくしてくれると、かえって居心地の悪さや不安を感じてしまいます。

「自分なんかが、こんなに親切にされるはずがない」という低い自己肯定感も、この心理に拍車をかける要因です。

自分自身を価値のない存在だと感じているため、他人からの好意が信じられず、「何か魂胆があるはずだ」と勘ぐってしまうのです。

これは、無意識のうちに自分自身を傷つけないための防衛反応でもあります。

期待して裏切られることの痛みを誰よりも知っているからこそ、初めから期待しないように心にブレーキをかけてしまうのです。

また、人の好意を疑うことは、自分自身が他人に心を開いていないことの裏返しでもあります。

自分が他人に本音を見せないように、他人も自分に本音を見せていないはずだと考えてしまう傾向があるのです。

しかし、このような態度は、人間関係において悪循環を生み出します。

相手の好意を疑い、距離を置くことで、相手もまた心を開いてくれなくなり、結果的に孤立を深めてしまうことになりかねません。

この悲しい心理を克服するためには、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

まずは、相手のささいな親切を「ありがとう」と受け取る練習から始めてみましょう。

すぐに信じられなくても構いません。

ただ、事実として受け止める努力を続けることで、少しずつ他者への信頼感を取り戻していくことができるはずです。

時間はかかるかもしれませんが、人を信じることは、自分自身を信じることにも繋がっていくでしょう。

幼少期の環境が考え方に与える影響

ひねくれた考え方や性格の形成には、幼少期の環境が決定的な影響を与えると言っても過言ではありません。

子供は、まるでスポンジが水を吸い込むように、周りの環境からあらゆることを学び、それらを基に自分自身の世界観や価値観を築き上げていきます。

もしその環境が、安心感や愛情に満ちたものではなく、不安定で否定的なものであった場合、その後の考え方に大きな歪みを生じさせてしまう可能性があります。

例えば、家庭内が常に緊張感に包まれていたり、親が感情的に不安定で一貫性のない態度をとったりする環境で育った子供は、世界を「予測不可能で危険な場所」として認識するようになります。

安心できるはずの家庭がそうではないため、常に周囲を警戒し、物事を悪い方向に考える癖がついてしまうのです。

このような思考パターンは、大人になってからも継続し、何事に対しても悲観的、懐疑的な見方をする原因となります。

また、親から過度な期待をかけられたり、完璧であることを求められたりする環境も、ひねくれた考え方を助長します。

常に「~すべき」「~でなければならない」というプレッシャーの中で育つと、失敗することへの極度の恐れを抱くようになります。

その結果、何かに挑戦する前から「どうせ無理だ」と諦めてしまったり、他人の成功を素直に喜べず、嫉妬や皮肉で自分をごまかそうとしたりするのです。

これは、自分の価値を守るための防衛機制であり、失敗して傷つくことから自分を遠ざけようとする無意識の働きかけです。

さらに、親が他人や社会に対する不平不満、愚痴ばかりを口にする家庭で育った場合、子供もまた物事のネガティブな側面ばかりに目を向けるようになります。

ポジティブな見方や、感謝の気持ちを持つことを学ぶ機会が少ないため、自然と批判的で皮肉っぽい考え方が身についてしまうのです。

このように、ひねくれ者の生い立ち、特に幼少期の環境は、その人の思考のOSとも言える基本的なプログラムを形成します。

一度インストールされたプログラムを書き換えることは容易ではありませんが、不可能ではありません。

まずは、自分の考え方の癖が、過去の環境によって作られたものであると客観的に認識することが大切です。

そして、「本当にそうだろうか?」「別の見方はないだろうか?」と意識的に自分の思考に問いかける習慣をつけることで、少しずつ偏った考え方から自由になることができるでしょう。

過去の環境が今の自分を作ったかもしれませんが、未来の自分を作るのは、これからの自分自身の選択なのです。

なぜか孤立しがちな人の特徴

ひねくれた性格の人は、本人が望むと望まざるとにかかわらず、人間関係において孤立しがちです。

周りからは「付き合いにくい人」「何を考えているかわからない人」と見られてしまい、自然と人が離れていってしまうことがあります。

なぜ彼らは孤立してしまうのでしょうか。

その特徴をいくつか見ていきましょう。

第一に、コミュニケーションにおけるネガティブな言動が挙げられます。

ひねくれた人は、会話の中でつい皮肉や嫌味を言ったり、相手の意見を否定から入ったりすることが多いです。

これは、自分の優位性を示したい、あるいは相手に心を許したくないという深層心理の表れですが、言われた側は不快な気持ちになり、コミュニケーションを取ることを避けるようになります。

また、褒められても「お世辞でしょ」と返したり、感謝の言葉を素直に言えなかったりするため、周囲は「何を言っても無駄だ」と感じ、関わる意欲を失ってしまうのです。

第二に、他人を信用せず、常に距離を置こうとする態度も孤立を招く原因です。

前述の通り、彼らは人の好意を疑う傾向があるため、なかなか他人に心を開きません。

飲み会やイベントなどの集まりにも消極的で、自ら人間関係の輪の中に入っていこうとしないことが多いです。

たとえ輪の中にいても、どこか一歩引いた視点で周りを観察しているような態度をとるため、周囲からは「壁がある人」と思われ、親密な関係を築きにくくなります。

第三の特徴として、プライドが高く、自分の弱みを見せられないという点があります。

ひねくれた性格の根底には、傷つきやすい繊細な心と、それを隠すための高いプライドが存在します。

彼らは他人に助けを求めたり、悩みを相談したりすることを「負け」だと考えてしまう傾向があるのです。

そのため、困難な状況に陥っても一人で抱え込んでしまい、結果的に周囲から孤立無援の状態になってしまうことがあります。

本当は誰かに頼りたい、助けてほしいと思っていても、その気持ちを素直に表現できないのです。

これらの特徴は、すべて自分を守るための鎧のようなものです。

しかし、その鎧が、皮肉にも他人を遠ざけ、自分自身を孤独な檻に閉じ込めてしまう結果を招いています。

孤立から抜け出すためには、この硬い鎧を少しずつ脱いでいく勇気が必要です。

完璧でなくても、弱さがあっても、ありのままの自分を少しずつ見せていくことが、温かい人間関係を築くための第一歩となるでしょう。

親との関係がどう影響しているのか

ひねくれ者の生い立ちを語る上で、親との関係性は避けて通れない非常に重要なテーマです。

なぜなら、子供にとって親は、世界で最初に人間関係を学ぶ相手であり、その関係性の質が、後の対人関係のモデルとなるからです。

親との間で築かれた愛着のスタイルやコミュニケーションのパターンは、その後の人生における人間関係全般に深く影響を及ぼします。

ひねくれた性格の形成に繋がりやすい親との関係性には、いくつかのパターンが考えられます。

一つ目は、「支配的・過干渉な親」との関係です。

このような親は、子供の意見や感情を尊重せず、自分の価値観を一方的に押し付けます。

「あなたのためだから」と言いながら、子供の進路や交友関係までコントロールしようとします。

このような環境で育った子供は、自分の意志を持つことを諦め、親の顔色をうかがって行動するようになります。

しかし、心の奥底では親に対する反発心や不満が募っており、その満たされない感情が、他者への反抗的な態度や皮肉っぽい言動として現れることがあります。

二つ目は、「無関心・放任主義な親」との関係です。

子供が何を感じ、何を考えているのかに興味を示さず、物理的には一緒にいても、情緒的な関わりが希薄なケースです。

子供は、親からの愛情や関心を得られないことから、「自分は価値のない存在だ」という無価値感を抱きやすくなります。

この愛情不足は、他人の注目を引くためにわざと問題行動を起こしたり、愛情を確認するために相手を試すようなひねくれた行動に繋がることがあります。

三つ目は、「条件付きの愛情を与える親」との関係です。

「テストで良い点を取ったら」「言うことを聞いたら」というように、子供の行動や成果によって愛情の度合いを変える親です。

このような親のもとで育った子供は、ありのままの自分では愛されないという強い不安を抱えます。

そして、常に他人の評価を気にして行動するようになり、人の好意を素直に信じることができなくなります。

「何かをしなければ、この好意は消えてしまうのではないか」という恐れから、人を試すような言動をとってしまうのです。

これらの関係性に共通するのは、子供が「無条件の安心感」や「ありのままの自分を受け入れてもらえる感覚」を得られていないという点です。

この感覚は、自己肯定感の土台となる非常に重要なものです。

この土台が不安定であるために、彼らは常に他者との関係において不安を抱き、自分を守るためにひねくれた態度をとってしまうのです。

過去の親との関係を変えることはできませんが、その影響を理解し、大人になった今、自分自身でその心の傷を癒していくことは可能です。

「親も完璧ではなかった」と理解し、過去の自分をいたわることが、呪縛から解放される一歩となります。

ひねくれ者の生い立ちを乗り越え生きやすくするには

- 仕事の人間関係を円滑にする方法

- 恋愛下手から卒業するためのステップ

- 今からできる性格の治し方と考え方

- 自己肯定感を高めるための改善策

- ひねくれ者の生い立ちを未来に活かす方法

仕事の人間関係を円滑にする方法

ひねくれた性格は、特に仕事の人間関係において様々な摩擦を生む原因となります。

チームでの協力が求められる場面で孤立してしまったり、上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかなかったりして、本来の能力を発揮できないことも少なくありません。

しかし、いくつかのポイントを意識することで、職場の人間関係を大きく改善することが可能です。

まず、最も基本的なことは「感謝と謝罪を言葉にする」ことです。

ひねくれた性格の人は、プライドが邪魔をして「ありがとう」や「ごめんなさい」を素直に言えない傾向があります。

しかし、この二つの言葉は、人間関係の潤滑油として非常に重要です。

どんなに小さなことでも、手伝ってもらったら「ありがとうございます」、ミスをしたら「申し訳ありませんでした」と口に出して伝える習慣をつけましょう。

最初は抵抗があるかもしれませんが、意識して続けることで、周りのあなたに対する印象は確実に変わっていきます。

次に、「相手の意見を一度受け止める」という姿勢を心がけることが大切です。

会議や打ち合わせの場で、つい反射的に「でも」「しかし」と否定から入ってしまうことはありませんか。

これを、「なるほど、そういう考え方もありますね」「一度検討してみます」というように、まずは相手の意見を受け入れるクッション言葉から始めるように変えてみましょう。

たとえ最終的に反対意見を述べるとしても、一度受け止める姿勢を見せるだけで、相手は「話を聞いてくれた」と感じ、その後の議論も建設的に進めやすくなります。

また、「完璧主義を手放す」ことも、仕事の人間関係を楽にする上で効果的です。

自分にも他人にも完璧を求めすぎると、些細なミスが許せなくなり、常にイライラしてしまいます。

そして、その不満が同僚への批判的な態度に繋がってしまうのです。

「仕事は8割の完成度で十分」「誰にでもミスはある」と考えるようにして、肩の力を抜いてみましょう。

そうすることで、自分にも他人にも優しくなれ、職場の雰囲気も和らぎます。

最も重要なのは、自分からポジティブなコミュニケーションを仕掛けていくことです。

例えば、朝の挨拶に一言「今日は良い天気ですね」と付け加えてみたり、相手の良い点を見つけて「そのネクタイ、素敵ですね」と伝えてみたりするのも良いでしょう。

最初はぎこちなくても構いません。

あなたからの小さな歩み寄りが、周りの人の心を溶かし、円滑な人間関係を築くきっかけになるはずです。

ひねくれた性格はすぐには変わりませんが、行動を変えることで、少しずつ心も変わっていきます。

恋愛下手から卒業するためのステップ

ひねくれた性格は、恋愛においても大きな障害となります。

好きな人ができても素直に好意を伝えられなかったり、相手の愛情を信じきれずにわざと試すようなことをしてしまったりして、関係をこじらせてしまうことが多いのです。

そんな恋愛下手から卒業し、健全なパートナーシップを築くためには、いくつかのステップを踏むことが有効です。

ステップ1:自分の恋愛パターンを自覚する

まずは、これまでの自分の恋愛を振り返り、なぜうまくいかなかったのか、共通するパターンはなかったかを客観的に分析してみましょう。

「いつも相手の愛情を疑って自滅していた」「好意を伝えられず、相手が離れていってしまった」「束縛しすぎて窮屈にさせてしまった」など、自分の陥りがちな失敗パターンを認識することが、同じ過ちを繰り返さないための第一歩です。

ひねくれ者の生い立ちが、どのように恋愛に影響しているのかを理解することが重要です。

ステップ2:相手の言葉をそのまま受け取る練習

ひねくれた人は、相手の言葉の裏を深読みしすぎる傾向があります。

パートナーが「好きだよ」と言ってくれても、「本当かな?」「何か下心があるのでは?」と疑ってしまいます。

この癖を直すために、まずは相手のポジティブな言葉をそのまま受け取る練習をしましょう。

疑いの気持ちが湧いてきても、一度それを脇に置いて、「ありがとう」とだけ返してみるのです。

これを繰り返すことで、人を信じることへの抵抗感が少しずつ薄れていきます。

ステップ3:自分の気持ちを正直に伝える

恋愛関係において、自分の感情を正直に伝えることは非常に重要です。

不安な時、寂しい時、嬉しい時、その気持ちをストレートに言葉にしてみましょう。

ひねくれた人は、本音を言うのが怖くて、わざと相手を突き放すような態度をとったり、皮肉を言ったりしてしまいます。

しかし、それでは本当の気持ちは伝わりません。

「本当は会いたくて寂しかった」「そう言ってもらえてすごく嬉しい」というように、I(アイ)メッセージ、つまり「私は」を主語にして伝えることで、相手もあなたの気持ちを理解しやすくなります。

このステップで大切なのは、 vulnerability(弱さを見せる勇気)です。

自分の弱さや不安を相手に見せることは、信頼関係を深める上で不可欠な要素です。

ステップ4:相手に完璧を求めない

自分自身が完璧ではないように、相手も完璧な人間ではありません。

時には期待を裏切られたり、がっかりさせられたりすることもあるでしょう。

そんな時に、相手を責めたり、関係そのものを諦めたりするのではなく、「そういうこともある」と受け入れる心の余裕を持つことが大切です。

お互いの不完全さを受け入れ、支え合っていくことが、長期的な関係を築く秘訣です。

これらのステップは、一朝一夕にできるものではありません。

しかし、意識して実践していくことで、あなたの恋愛は確実に良い方向へと変わっていくでしょう。

今からできる性格の治し方と考え方

ひねくれた性格は、長年の思考の癖や行動パターンによって形成されたものであり、それを変えるのは簡単ではないと感じるかもしれません。

しかし、「性格は変えられない」と諦める必要はありません。

日々の小さな意識や行動の積み重ねによって、少しずつ考え方を変え、より生きやすい性格へと自分を導いていくことは十分に可能です。

ここでは、今日からでも始められる性格の治し方とそのための考え方を紹介します。

1. 思考の自動操縦に気づく

ひねくれた考え方は、多くの場合、無意識のうちに自動的に湧き上がってきます。

例えば、誰かに親切にされた時に「裏があるに違いない」と感じるのは、ほとんど反射的な思考です。

この「自動思考」にまずは気づくことが変化の第一歩です。

ネガティブな考えが頭に浮かんだら、「あ、今、いつもの癖で物事を悪く考えているな」と客観的に自分を観察してみましょう。

その思考をすぐに信じ込むのではなく、一度立ち止まって距離を置くことが重要です。

2. 別の可能性を探す癖をつける

自動思考に気づいたら、次に「本当にそうだろうか?」「他の可能性はないだろうか?」と自問自答する習慣をつけましょう。

「裏がある」という考え以外に、「純粋な親切心かもしれない」「自分を助けたいと思ってくれているのかもしれない」といった別の解釈を意識的に探すのです。

最初はしっくりこなくても構いません。

物事には多様な側面があるということを認識し、思考の選択肢を増やすトレーニングをすることで、偏った見方から抜け出しやすくなります。

3. ポジティブな出来事を記録する

ひねくれた性格の人は、ネガティブな出来事には敏感ですが、ポジティブな出来事は見過ごしがちです。

この認知の偏りを修正するために、毎日寝る前に、その日にあった「良かったこと」「嬉しかったこと」「感謝したこと」を3つ書き出す習慣をおすすめします。

どんな些細なことでも構いません。

「天気が良くて気持ちよかった」「コンビニの店員さんの笑顔が素敵だった」など、日常に隠れているポジティブな側面に意識的に目を向けることで、世界の見え方が少しずつ変わっていきます。

4. 自己肯定的な言葉を自分にかける

ひねくれ者の根底には、低い自己肯定感があります。

自分を責めたり、卑下したりする内なる声(クリティカルボイス)に耳を傾けるのではなく、意識的に自分を励まし、肯定する言葉をかけてあげましょう。

「よく頑張っているね」「失敗しても大丈夫だよ」「あなたには価値がある」といった言葉を、鏡の中の自分に語りかけるのも効果的です。

これは、ひねくれ者の生い立ちの中で十分に与えられなかった肯定的なメッセージを、大人になった自分が自分自身に与え直す作業です。

これらの方法は、いわば「脳の筋トレ」のようなものです。

すぐには効果が出なくても、根気強く続けることで、思考の回路が徐々に変わり、ひねくれた性格は確実に改善されていくでしょう。

自己肯定感を高めるための改善策

ひねくれ者の生い立ちを持つ人々の多くが直面する核心的な問題は、自己肯定感の低さです。

自分に価値があると思えず、ありのままの自分を受け入れられないために、物事を斜に構えて見たり、他人を信じられなかったりするのです。

したがって、ひねくれた性格を根本から改善するためには、この自己肯定感を育て直すことが不可欠です。

ここでは、自己肯定感を高めるための具体的な改善策をいくつかご紹介します。

1. 小さな成功体験を積み重ねる

自己肯定感は、「自分はできる」という感覚(自己効力感)によって支えられています。

この感覚を育むためには、まず自分で達成可能な小さな目標を設定し、それをクリアしていく経験を積み重ねることが有効です。

例えば、「毎朝10分間ウォーキングする」「寝る前に5分間だけ読書する」といった、ごく簡単な目標で構いません。

大切なのは、目標を達成した時に「自分は決めたことを実行できた」と自分自身を認め、褒めてあげることです。

この小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きな自信へと繋がっていきます。

2. 他人と比較するのをやめる

SNSの普及により、私たちは常に他人の華やかな一面を目にする機会が増えました。

しかし、他人と自分を比較することは、自己肯定感を著しく低下させる原因となります。

他人の成功や幸せを見て、「それに比べて自分は…」と落ち込むことは、百害あって一利なしです。

意識すべきは、「他人」ではなく「過去の自分」です。

昨日より少しでも成長できた部分、新しく学んだこと、挑戦したことに目を向け、「自分は自分のペースで進んでいる」と認識することが大切です。

3. 自分の長所や得意なことを見つける

自己肯定感が低い人は、自分の短所ばかりに目が行きがちです。

意識的に自分の長所や得意なこと、好きなことを見つけ、リストアップしてみましょう。

「人の話をじっくり聞ける」「コツコツ作業するのが得意」「美味しい紅茶を淹れられる」など、どんな些細なことでも構いません。

自分のポジティブな側面に光を当てることで、自分に対する見方が変わってきます。

そして、その長所を活かせる活動に時間を使うことで、さらに自己肯定感は高まっていくでしょう。

4. アファメーションを実践する

アファメーションとは、肯定的な自己暗示のことです。

「私は自分を愛し、受け入れます」「私には価値があります」「私は幸せになることを自分に許可します」といった肯定的な言葉を、毎日繰り返し唱えることで、潜在意識に働きかけ、自己イメージを書き換えていくことができます。

最初は嘘のように感じられても、続けていくうちに、その言葉が徐々に自分の一部となっていくのを実感できるはずです。

自己肯定感を高める旅は、時間がかかるかもしれませんが、自分自身との関係を改善し、より豊かで幸せな人生を送るための最も価値ある投資と言えるでしょう。

ひねくれ者の生い立ちを未来に活かす方法

これまで、ひねくれ者の生い立ちがもたらすネガティブな側面や、その克服方法について見てきました。

しかし、物事には必ず両面があります。

一見、短所に思えるひねくれた性格も、視点を変えれば、未来を生きる上での強みや武器になり得るのです。

最後に、ひねくれ者の生い立ちを乗り越え、その経験を未来にどう活かしていくかについて考えてみましょう。

まず、ひねくれた性格の人は、物事を多角的、批判的に見る能力に長けていると言えます。

多くの人が鵜呑みにしてしまう情報や、場の空気に流されてしまうような状況でも、一歩引いて「本当にそうだろうか?」「何か見落としている点はないか?」と冷静に分析することができます。

この懐疑的な視点は、ビジネスにおけるリスク管理や、問題の本質を見抜く上で非常に役立ちます。

安易な楽観論に流されず、最悪の事態を想定して準備する能力は、大きな失敗を防ぐ力となるでしょう。

また、人の言葉の裏を読んでしまう傾向も、裏を返せば、他人の些細な感情の機微や、言葉にされないニーズを察知する能力に繋がります。

これまでの経験で、人の嘘や建前を見抜く訓練を積んできたとも言えるのです。

この洞察力は、相手の真の悩みを引き出すカウンセラーや、顧客の隠れた要望を捉えるマーケター、交渉事が重要な営業職など、多くの分野で強みとして発揮できる可能性があります。

さらに、ひねくれ者の生い立ちを持つ人は、独立心や自立心が強い傾向があります。

安易に他人を頼らず、自分の力で物事を解決しようとしてきた経験は、困難な状況に立ち向かう精神的な強さを育んでいます。

集団に迎合することなく、自分の信念を貫く力は、新しい価値を創造する起業家や、独自のスタイルを追求するアーティスト、研究者などにとって不可欠な資質です。

最も重要なのは、自身の生い立ちや性格と向き合い、それを乗り越えようと努力した経験そのものが、あなたの人生における最大の財産になるということです。

自分の弱さや心の痛みを知っているからこそ、同じような悩みを抱える他人の痛みに深く共感し、寄り添うことができます。

その優しさと強さは、あなたの人間的な魅力を大きく高め、多くの人を惹きつけるでしょう。

ひねくれ者の生い立ちは、決してあなたの人生を決定づける呪いではありません。

それは、あなたをより思慮深く、強く、優しい人間へと成長させるための、ユニークなギフトだったと捉え直すこともできるのです。

過去を嘆くのではなく、過去から学び、それを未来を照らす光としてください。

あなたの物語は、まだ始まったばかりです。

- ひねくれ者の生い立ちは幼少期の環境が大きく影響する

- 素直になれない原因は自己防衛本能と過去の傷

- 人の好意を疑うのは信頼を裏切られた経験から

- 親との関係性が後の人間関係のモデルになる

- 支配的または無関心な親は性格形成に影響大

- 考え方の癖は無意識の自動思考として現れる

- 孤立しがちな特徴はネガティブな言動と高いプライド

- 仕事では感謝と謝罪を言葉にすることが改善の第一歩

- 恋愛では自分の弱さを見せる勇気が信頼関係を深める

- 性格の治し方は思考の癖に気づき別の可能性を探すこと

- 自己肯定感を高めるには小さな成功体験の積み重ねが重要

- 他人との比較をやめ過去の自分と比べることが大切

- ひねくれた視点はリスク管理能力という強みにもなる

- 深い洞察力は他人の隠れたニーズを察知する力になる

- 生い立ちを乗り越えた経験が人間的な深みと優しさを生む