「あの真面目な人がなぜ?」

あなたの職場でも、誰もが頼りにしていた「まともな人」が、ある日突然、辞めてしまった経験はありませんか。

周囲からは順調に見えても、実は心の中に多くの悩みや不満を抱えているケースは少なくありません。

まともな人が突然辞めるという状況は、残された社員にとっても会社にとっても大きな衝撃となります。

この記事では、まともな人が突然辞めるという現象の裏側にある複雑な理由を深掘りします。

職場で起きている問題のサインや、退職に至るまでの具体的な前兆、そして優秀な人材が定着しない職場の特徴について、詳しく解説を進めていきます。

さらに、個人の評価、職場の人間関係、会社の将来性、そして過剰な仕事量といった多角的な視点から、根本的な原因を分析します。

問題を特定するだけでなく、明日から実践できる具体的な対策まで提示することで、あなたの会社がより良い職場環境を築くための一助となることを目指します。

- まともな人が突然辞める背景にある5つの深刻な理由

- 退職を決意する前に見られる見過ごしがちな前兆

- 優秀な人材が流出する職場の共通した特徴

- 不公平な評価や人間関係がもたらす致命的な影響

- 会社の将来性や仕事量に対する隠れた不安の正体

- 社員の定着率を高めるために企業が取るべき対策

- 個人が今の職場で働き続けるべきか判断する基準

目次

まともな人が突然辞める本当の理由とは

- 見過ごされがちな5つの前兆

- 不公平な評価制度への不満

- 人間関係のストレスと職場の雰囲気

- 会社の将来性に対する深刻な不安

- 過剰な仕事量と終わらない残業

見過ごされがちな5つの前兆

まともな人が突然辞めるという事態は、周囲にとってまさに青天の霹靂かもしれません。

しかし、その決断の裏には、水面下で静かに進行していた変化やサインが必ず存在します。

多くの場合、本人は退職を決意するずっと前から、何らかの形でSOSを発信しているのです。

ここでは、そうした退職の意思が固まる前に見られる、見過ごされがちな5つの前兆について具体的に解説します。

これらのサインに早期に気づくことが、貴重な人材の流出を防ぐ第一歩となるでしょう。

1. 会議での発言が極端に減る

以前は積極的に意見を出し、議論をリードしていた人物が、会議中に口を閉ざすようになったら注意が必要です。

これは、「自分の意見を言っても無駄だ」「この会社の方針にはもう関心がない」という諦めの表れかもしれません。

会社やチームへの貢献意欲が低下している危険な兆候と言えるでしょう。

彼らはもはや組織の一員として未来を考えることをやめ、静かに距離を置き始めているのです。

2. 新しい仕事や役割への挑戦を避ける

成長意欲が高く、常に新しいスキル習得に前向きだった人が、新たなプロジェクトや役職への打診を断るようになった場合も危険信号です。

これは、現在の職場でこれ以上キャリアを築く意志がないことの証左かもしれません。

近いうちに転職を考えているため、現職で新たな責任を負いたくないという心理が働いている可能性があります。

3. 有給休暇の取得や定時退社が増える

これまで仕事熱心で残業も厭わなかった人が、急に有給休暇を頻繁に取得したり、定時で退社するようになったりするのも一つの前兆です。

もちろん、ワークライフバランスを重視するのは良いことですが、その変化が突然である場合は背景を探る必要があります。

転職活動のための面接時間を確保したり、残りの有給を消化しようとしたりしているケースが考えられます。

4. 愚痴や不満を言わなくなる

意外に思われるかもしれませんが、これまで職場の問題点などを口にしていた人が、ぴたりと不満を言わなくなるのは危険なサインです。

愚痴を言うのは、まだ職場に改善を期待しているからです。

それがなくなるということは、もはや期待することをやめ、組織を見限ってしまった状態である可能性が高いでしょう。

エネルギーを内部に向けるのではなく、外部に新しい環境を求める段階に入っているのです。

5. 周囲とのコミュニケーションを避ける

ランチや飲み会といった社内コミュニケーションの場に顔を出さなくなったり、同僚との雑談が減ったりするのも注意すべき変化です。

これは、意識的に職場の人々と距離を置こうとしている行動です。

退職を決意した気まずさや、これ以上深い関係を築きたくないという思いが、このような行動につながっていると考えられます。

これらの前兆は、一つひとつは些細な変化に見えるかもしれません。

しかし、複数が同時に見られるようになった場合、その人が退職に向けて具体的に動き出している可能性は非常に高いと言えるでしょう。

不公平な評価制度への不満

まともな人、特に仕事に対して誠実で成果を上げている優秀な人材ほど、正当な評価を強く求めます。

彼らにとって、自分の努力や貢献が適切に認められないことは、給与や昇進といった待遇面の問題以上に、仕事へのモチベーションを根本から揺るがす深刻な問題なのです。

不公平な評価制度は、彼らが会社を見限る極めて大きな理由となり得ます。

具体的には、以下のような状況が不満の温床となります。

評価基準の曖昧さ

「何を達成すれば評価されるのか」という基準が明確でない職場では、社員は何を目標に努力すれば良いのか分からなくなります。

評価が上司の主観や印象に大きく左右される環境では、真面目に成果を上げている人ほど「頑張っても意味がない」と感じてしまいます。

特に、声の大きい人や上司に気に入られている人ばかりが評価されるような状況では、誠実な社員の心は静かに離れていくでしょう。

成果と評価の不一致

客観的な数値で高い成果を上げているにもかかわらず、それが給与や役職に全く反映されないケースも、深刻な不満を引き起こします。

例えば、部署でトップの営業成績を記録したのに、年功序列を理由に昇進が見送られたり、大した成果を上げていない同僚と同じ昇給額だったりすれば、納得できないのは当然です。

まともな人ほど、自分の市場価値を客観的に把握しています。

現在の職場で正当な評価が得られないと判断すれば、より自分を高く評価してくれる別の環境を求めるのは自然な流れです。

フィードバックの欠如

評価の結果だけが伝えられ、なぜその評価になったのか、今後何を期待されているのかといった具体的なフィードバックがない場合も、社員は不信感を募らせます。

一方的な評価は、社員の成長機会を奪うだけでなく、「会社は自分のことを見てくれていない」という孤独感や疎外感を生み出します。

特に優秀な人材は、自身の成長につながる建設的なフィードバックを求めています。

それが得られない環境に、長く留まろうとは思わないでしょう。

会社への貢献意欲は、正当な評価という土壌があって初めて育まれるものです。

努力が報われず、貢献が認められない職場で働き続けることは、自己肯定感をすり減らす行為にほかなりません。

まともな人が突然辞めるという決断の裏には、こうした評価制度に対する根深い絶望が隠されていることが多いのです。

人間関係のストレスと職場の雰囲気

仕事の内容や待遇に多少の不満があったとしても、良好な人間関係があれば乗り越えられることも少なくありません。

逆に、どれだけ仕事にやりがいを感じていても、職場の人間関係が悪ければ、精神的なストレスは日に日に蓄積し、やがて心身の限界を迎えてしまいます。

まともな人ほど、他者への配慮や共感性が高いため、不健全な人間関係のストレスを人一倍強く感じてしまう傾向があります。

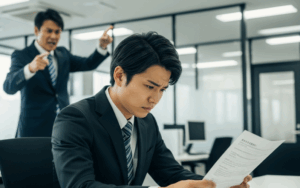

高圧的な上司や同僚の存在

理不尽な要求を繰り返したり、人格を否定するような言動を取ったりする上司や同僚の存在は、職場の雰囲気を最悪にします。

まともな人は、そうした攻撃的な人物のターゲットにされやすい側面もあります。

彼らは仕事をきちんとこなし、責任感も強いため、無理な要求でも断れずに抱え込んでしまいがちです。

このような状況が続けば、心は確実に疲弊し、「この場所から逃げ出したい」と考えるようになるのは時間の問題です。

コミュニケーション不足と相互不信

挨拶がない、雑談がない、必要な情報共有も行われないといった、コミュニケーションが希薄な職場も危険です。

このような環境では、社員同士の間に信頼関係が育まれず、チームとしての一体感も生まれません。

困ったことがあっても気軽に相談できず、一人で問題を抱え込むことになります。

結果として、職場はただ仕事をするだけの無機質な場所となり、心理的な安全性が著しく低下します。

まともな人は、協調性を重んじるからこそ、このようなギスギスした雰囲気に耐えられなくなるのです。

他責文化と責任のなすりつけ合い

何か問題が発生した際に、原因を究明して再発防止に努めるのではなく、誰が悪いのかと「犯人探し」が始まる職場があります。

このような他責文化が蔓延している環境では、誰もが自分の身を守ることに必死になり、建設的な議論は生まれません。

真面目に仕事に取り組んでいる人ほど、理不ずに責任を押し付けられるターゲットにされやすく、多大なストレスを感じることになります。

誠実さや責任感が踏みにじられる環境で、働き続けたいと思う人はいません。

職場の雰囲気は、社員の精神的な健康と仕事のパフォーマンスに直結する重要な要素です。

まともな人が突然辞める背景には、日々の業務の中で少しずつ心を蝕んでいった、劣悪な人間関係や職場環境の問題が潜んでいることが非常に多いのです。

会社の将来性に対する深刻な不安

まともな人、特に長期的な視点で自身のキャリアを考えている人にとって、所属する会社の将来性は極めて重要な関心事です。

たとえ現在の待遇や人間関係に大きな不満がなくても、「この会社にいても、自分の未来は拓けない」と感じた瞬間、彼らは静かに去る準備を始めます。

会社の将来性に対する不安は、日々の業務の中で徐々に醸成されていきます。

業界の斜陽化と事業の行き詰まり

自社が属する業界全体が縮小傾向にあったり、主力事業の成長が頭打ちになっていたりする場合、聡明な社員ほど危機感を募らせます。

経営陣が有効な打開策を打ち出せず、旧態依然としたビジネスモデルに固執している姿を見れば、「この船は沈みかけている」と感じるのは当然です。

彼らは、会社と一蓮托生で沈むのではなく、将来性のある別の業界や企業へ移ることで、自身のリスクを回避しようとします。

時代遅れの経営方針とビジョンの欠如

経営トップが明確なビジョンを示せず、場当たり的な経営判断を繰り返している会社では、社員は何を信じて働けばよいのか分からなくなります。

新しい技術や働き方の変化に対応しようとせず、精神論や過去の成功体験ばかりを語る経営陣に、未来を託すことはできません。

まともな人ほど、会社の向かうべき方向性や社会的な存在意義を重視します。

それが見えない会社に、長く貢献したいとは思えないのです。

人材育成への投資不足

社員の成長を支援するための研修制度がなかったり、新しいスキルを学ぶ機会が与えられなかったりする会社は、社員から見限られます。

優秀な人材ほど、自己成長への意欲が高いものです。

今の会社にいても専門性が高まらない、市場価値が上がらないと感じれば、彼らは自身のキャリアのために転職を決意します。

会社が人材を「コスト」としか見ておらず、「投資」する気がないことを敏感に察知するのです。

優秀な人材の相次ぐ流出

最も分かりやすい危険信号は、同僚や尊敬する先輩といった、他の「まともな人」が次々と辞めていく状況です。

「なぜあの人が?」と思うような人材が退職するのを見れば、「やはりこの会社には何か問題があるのだ」と確信するでしょう。

優秀な人材の流出は、残された社員の不安を煽り、負の連鎖を生み出します。

会社の将来性に対する不安は、一朝一夕で解消できるものではありません。

それは、経営そのものへの不信感であり、まともな人が退職という最終決断を下す、根源的な理由の一つなのです。

過剰な仕事量と終わらない残業

「まともな人」は、責任感が強く、真面目な性格の持ち主です。

そのため、与えられた仕事はきちんとこなそうとしますし、期待に応えたいという思いも人一倍強い傾向があります。

しかし、その誠実さが、時として自らを追い詰める原因にもなり得ます。

特に、慢性的な人手不足や非効率な業務プロセスを抱える職場では、仕事のしわ寄せが特定の優秀な人材に集中しがちです。

一人に集中する業務負担

「この仕事は、あの人に任せておけば安心だ」という上司の考えは、聞こえは良いですが非常に危険です。

特定の社員に業務が過度に集中すると、その人の負担は雪だるま式に増えていきます。

まともな人は、なかなか「できません」と言えないため、自分の限界を超えてでも仕事を抱え込んでしまいます。

しかし、どんなに有能な人材でも、処理能力には限界があります。

その結果、心身ともに疲弊し、燃え尽きてしまうのです。

恒常化した長時間労働

残業が当たり前、定時で帰ることに罪悪感を覚えるような文化が根付いている職場も問題です。

長時間労働は、プライベートの時間を犠牲にするだけでなく、心身の健康を確実に蝕んでいきます。

最初は会社のためにと頑張っていたとしても、終わりが見えない残業の日々が続けば、「自分は何のために働いているのだろうか」という疑問が湧き上がってくるのは当然です。

自分の人生や健康を犠牲にしてまで、この会社に尽くす価値はあるのか。

そう考えたとき、退職という選択肢が現実味を帯びてきます。

休日も休まらない状況

休日にも関わらず、会社から頻繁に電話やメールが来たり、緊急の対応を求められたりする状況も、社員を追い詰めます。

心身をリフレッシュするための休日が、実質的に労働時間の一部と化してしまえば、疲労は回復するどころか、ますます蓄積されていきます。

オンとオフの切り替えができない環境は、精神的な逃げ場を奪い、働く意欲を削いでしまいます。

過剰な仕事量や長時間労働は、単なる「忙しい」という言葉で片付けられる問題ではありません。

それは、社員の健康と人生を軽視する、企業の姿勢の問題です。

まともな人ほど、自身の限界を悟ったとき、「これ以上ここにいては、自分が壊れてしまう」と判断し、自らを守るために職場を去るという決断を下すのです。

まともな人が突然辞める職場の特徴と対策

- 成長が見込めないキャリアパス

- 時代遅れのカルチャーと労働環境

- 優秀な人材を失わないための対策

- まともな人が突然辞める連鎖を断ち切る

成長が見込めないキャリアパス

給与や待遇もさることながら、向上心のある「まともな人」にとって、自身の成長実感は何物にも代えがたい報酬です。

彼らは常に新しい知識やスキルを吸収し、プロフェッショナルとして市場価値を高めていきたいと考えています。

そのため、今の職場で「これ以上の成長は見込めない」と感じたとき、彼らの心は急速に会社から離れていきます。

キャリアプランの提示がない

入社してから数年経っても、自分のキャリアがこの先どうなっていくのか、具体的な道筋が見えない職場は危険です。

会社側が社員一人ひとりのキャリアプランに関心を持たず、面談の機会なども設けられていない場合、社員は「自分はただの駒として使われているだけだ」と感じてしまいます。

5年後、10年後の自分の姿が全く想像できない環境に、モチベーションを維持し続けることは困難です。

挑戦的な仕事の機会不足

毎日同じことの繰り返しで、新しいスキルや知識が必要とされるような挑戦的な仕事が与えられない環境も、成長意欲の高い人材にとっては苦痛です。

ルーティンワークばかりでは、能力は錆びついてしまいます。

彼らは、自分の能力を最大限に発揮し、少し背伸びするくらいの難易度の高い仕事に取り組むことで、成長を実感したいのです。

そうした機会が与えられず、「ぬるま湯」のような環境にいることに、彼らは強い危機感を覚えます。

社内でしか通用しないスキル

その会社でしか通用しない、いわゆる「社内スキル」ばかりが求められ、ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)が身につかない職場も問題です。

例えば、独自の社内システムの使い方や、特殊な社内用語に精通していても、それは転職市場では何のアピールにもなりません。

まともな人ほど、自身のキャリアを会社任せにせず、自律的に築いていきたいと考えています。

そのため、このままでは社外で通用しない人材になってしまうという恐怖が、転職を後押しする大きな要因となるのです。

ロールモデルの不在

社内に「この人のようになりたい」と心から思えるような、尊敬できる上司や先輩がいないことも、退職を考えるきっかけになります。

魅力的なロールモデルの存在は、自身の将来像を具体的に描く上での道しるべとなります。

逆に、疲弊していたり、成長が止まっていたりする先輩社員の姿を見てしまうと、「自分もいずれこうなってしまうのか」と将来に絶望し、会社を去る決意を固めることにつながります。

社員の成長は、会社の成長そのものです。

成長機会を提供できない会社は、優秀な人材にとって魅力的な場所ではなく、結果として「まともな人」から見捨てられてしまうのです。

時代遅れのカルチャーと労働環境

企業の文化や働く環境は、社員の働きやすさや満足度に直接的な影響を与えます。

特に、社会の変化や新しい価値観に対応できていない、時代遅れのカルチャーが根強く残っている職場は、柔軟な思考を持つ「まともな人」にとって大きなストレス源となります。

彼らは、非合理的で硬直化した組織のあり方に、疑問と失望を感じずにはいられません。

精神論・根性論のまかり通る風土

「気合が足りない」「やる気を見せろ」といった、科学的根拠のない精神論が重視される風土は、論理的に物事を考える人材を疲弊させます。

問題が発生した際に、原因を分析してシステムで解決しようとするのではなく、個人の努力や根性で乗り切ろうとする文化は、根本的な問題解決を妨げるだけでなく、社員に過度な負担を強いることになります。

長時間労働を美徳とし、効率的に仕事を終えて定時で帰る人を評価しないような雰囲気も、これに含まれます。

意思決定プロセスの不透明さ

トップダウンが強すぎたり、一部の役員だけで物事が決められてしまったりと、現場の意見が全く反映されない意思決定プロセスも問題です。

なぜその決定に至ったのか、合理的な説明がなされないまま、一方的に指示が下りてくるような状況では、社員は納得感を持って仕事に取り組むことができません。

自分が関わっている仕事に当事者意識を持てず、「言われたことをやるだけ」という受け身の姿勢になってしまいます。

多様性の欠如と旧態依然とした価値観

働き方改革やダイバーシティといった社会的な潮流に逆行し、画一的な働き方しか認めない企業文化も、優秀な人材を遠ざけます。

例えば、リモートワークを一切認めなかったり、男性の育児休業取得に否定的な雰囲気だったり、服装や髪型に関する不必要なルールが厳しかったりするなどが挙げられます。

個人の事情や多様な価値観を尊重しない環境は、息苦しさを感じさせ、より柔軟で現代的な企業文化を持つ会社への転職を促します。

ハラスメントへの意識の低さ

パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどに対する会社の意識が低く、問題が起きても適切に対処されない職場は論外です。

被害者が泣き寝入りするしかないような状況や、ハラスメントが「指導」や「コミュニケーション」の名の下に見過ごされる環境では、安心して働くことなどできません。

コンプライアンス意識の欠如は、企業の存続そのものを脅かす問題であり、まともな人ほど、そうしたリスクの高い環境からは一刻も早く離れたいと考えます。

これらの時代遅れのカルチャーは、社員の創造性や自主性を奪い、組織全体の生産性を低下させます。

まともな人は、このような不健全な環境に身を置き続けることが、自身のキャリアにとって大きなマイナスになると判断し、新天地を求めるのです。

優秀な人材を失わないための対策

「まともな人」の流出は、企業にとって計り知れない損失です。

彼ら一人が去ることで、チームの生産性が低下するだけでなく、残された社員のモチベーションにも悪影響を及ぼし、さらなる退職の連鎖を引き起こしかねません。

こうした事態を避けるためには、問題の根本原因に目を向け、具体的かつ継続的な対策を講じる必要があります。

ここでは、企業が優秀な人材を失わないために取るべき、具体的な対策をいくつか紹介します。

公正で透明性の高い評価制度の構築

まず取り組むべきは、評価制度の見直しです。

誰が、何を、どのように達成すれば評価されるのか、その基準を明確にし、全社員に公開することが不可欠です。

評価は上司の主観だけでなく、客観的なデータや360度評価などを取り入れ、公平性を担保する工夫が求められます。

そして、評価結果を伝える際には、必ず具体的なフィードバックを行い、今後の成長に向けた期待を伝えることが重要です。

心理的安全性の高い職場環境の醸成

社員が役職や立場に関係なく、自由に意見を言える「心理的安全性」の高い環境を作ることも極めて重要です。

そのためには、経営層や管理職が率先して、部下の意見に耳を傾ける姿勢を示す必要があります。

定期的な1on1ミーティングの実施や、風通しの良いコミュニケーションを促すための社内イベントなども有効です。

ハラスメントに対しては、毅然とした態度で臨み、相談窓口の設置や研修の徹底など、具体的な対策を講じることが求められます。

成長機会とキャリアパスの明確化

社員が将来に希望を持てるよう、成長できる機会とキャリアパスを具体的に示す必要があります。

資格取得支援制度や、社内外の研修への参加を奨励するだけでなく、挑戦的なプロジェクトへの抜擢や、ジョブローテーション制度の導入も効果的です。

社員一人ひとりと向き合い、どのようなキャリアを築きたいのかをヒアリングし、会社としてどのような支援ができるのかを共に考える姿勢が、エンゲージメントを高めます。

| 問題点 | 具体的な対策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 評価が不公平 | 評価基準の明確化、360度評価の導入、フィードバック面談の徹底 | 社員の納得感向上、モチベーションアップ |

| 人間関係の悪化 | 1on1ミーティングの定例化、ハラスメント研修の実施、相談窓口の設置 | 心理的安全性の確保、コミュニケーションの活性化 |

| 成長実感がない | 資格取得支援、研修制度の充実、挑戦的な業務の付与、キャリア面談の実施 | スキルアップ支援、キャリア展望の明確化 |

| 過重労働 | 業務プロセスの見直し、ITツールの導入による効率化、人員の適正配置 | 労働時間の削減、ワークライフバランスの改善 |

これらの対策は、一朝一夕で成果が出るものではありません。

しかし、企業が本気で「社員を大切にする」という姿勢を示し、地道な努力を続けることで、職場環境は確実に改善されます。

そして、そのような環境こそが、まともな人が「この会社で働き続けたい」と思える場所になるのです。

まともな人が突然辞める連鎖を断ち切る

まともな人が突然辞めるという事態は、単発の出来事として終わらないことが多々あります。

一人の優秀な人材の退職は、職場の水面に投じられた小石のように、静かに、しかし確実に波紋を広げていきます。

残された同僚たちは、「なぜあの人が辞めたんだろう」「この会社には、何か根本的な問題があるのではないか」という疑念を抱き始めます。

これが、恐ろしい「退職の連鎖」の始まりです。

この負の連鎖を断ち切るためには、経営者や管理職が強い覚悟を持って、組織の現実に正面から向き合う必要があります。

問題の本質から目をそらさない

退職者が出た際に、「本人のキャリアプランのため」「家庭の事情」といった表面的な理由で片付けてしまうのは、最もやってはいけない対応です。

あるいは、「最近の若者は忍耐力がない」などと、個人の資質の問題にすり替えるのも同様です。

そうではなく、「なぜ彼・彼女は、退職という決断をせざるを得なかったのか」「私たちの会社や職場に、何か原因はなかったか」と、自組織の問題として真摯に受け止める姿勢が不可欠です。

可能であれば、退職者本人から本音の退職理由をヒアリングする「退職者面談(エグジットインタビュー)」を実施し、組織の課題を洗い出すことが重要です。

残された社員へのケアと情報共有

中心的なメンバーが抜けた後は、残された社員のケアが極めて重要になります。

彼らは、業務負担の増加という物理的な問題だけでなく、「次は自分かもしれない」という心理的な不安を抱えています。

管理職は、残されたメンバーと個別に面談の場を持ち、彼らの不安や懸念に耳を傾け、今後の業務体制や会社の方針について、誠実に説明する必要があります。

不確実な状況を放置することが、さらなる不信感を生みます。

透明性の高い情報共有が、動揺を最小限に食い止めます。

組織改革への強いコミットメント

まともな人が突然辞めるという事態は、組織が抱える問題を可視化してくれた、ある意味で貴重な「アラート」です。

このアラートを真摯に受け止め、本気で組織を変えようという強い意志を、経営トップが全社員に示す必要があります。

評価制度の見直し、労働環境の改善、企業文化の刷新など、これまで先延ばしにしてきた課題に、聖域なく着手する覚悟が問われます。

「私たちは変わる」というメッセージを、言葉だけでなく行動で示すことでしか、失われた信頼を取り戻すことはできません。

まともな人が突然辞める連鎖を断ち切ることは、単なる人材の引き留め策にとどまりません。

それは、企業が過去のやり方と決別し、すべての社員が誇りと希望を持って働ける、真に健全な組織へと生まれ変わるための、避けては通れない道なのです。

- まともな人が突然辞めるのは決して気まぐれではない

- 退職の裏には複合的な理由が隠れていることが多い

- 会議での発言減少は危険な前兆の一つ

- 正当に評価されない不満はモチベーションを奪う

- 職場の人間関係は精神的健康に直結する

- 会社の将来性が見えないと優秀な人材は去っていく

- 特定の個人への過度な仕事量の集中は燃え尽きを招く

- 成長できない環境はキャリア志向の社員に見限られる

- 時代遅れの企業文化は働く意欲を削ぐ

- 退職は組織が抱える問題点を映す鏡である

- 企業は評価制度の透明性を高めるべき

- 心理的安全性の確保が人材定着の鍵となる

- 社員のキャリア開発を支援する姿勢が重要

- 退職の連鎖を断ち切るには経営層の覚悟が不可欠

- まともな人が辞めない職場こそが持続的に成長する