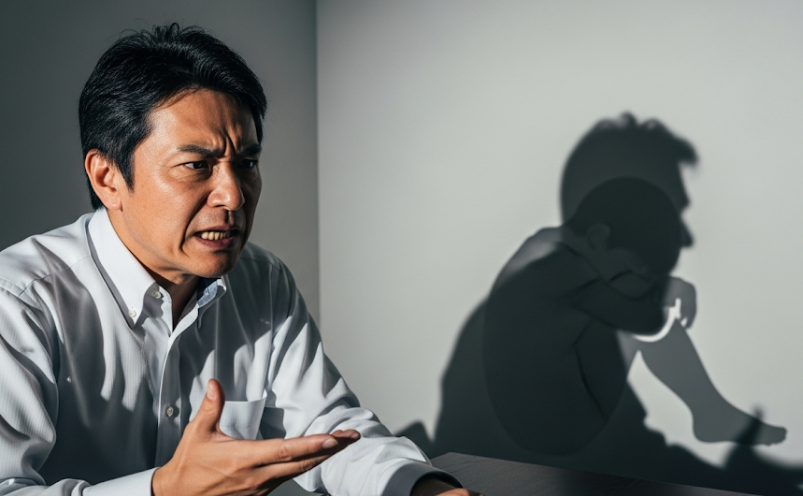

私たちの周りには、なぜそんな些細なことで怒るのだろう、と感じてしまう人が時々います。

どうでもいいことで怒る人の言動に、戸惑ったり、ストレスを感じたりすることもあるのではないでしょうか。

しかし、その怒りの裏には、本人も気づいていない複雑な心理や原因が隠されているのかもしれません。

この記事では、どうでもいいことで怒る人の心理的な特徴やその根本的な理由を深く掘り下げていきます。

職場やプライベートでの具体的な対処法、さらにはそうした人との関係を改善するための治し方にも触れていきます。

この記事を読むことで、彼らの行動への理解が深まり、あなた自身の心の平穏を保つためのヒントが得られるでしょう。

- どうでもいいことで怒る人の隠された心理や感情

- 彼らに共通する性格的な特徴や行動パターン

- 怒りの背景にあるストレスやプライドなどの原因

- 職場ですぐに実践できる具体的な対処法

- 感情的な相手を刺激しないコミュニケーションのコツ

- 自分自身の心の余裕を保ちストレスを回避する方法

- 長期的で良好な人間関係を築くためのヒント

目次

どうでもいいことで怒る人の心理的な背景とは

- プライドが高く自己肯定感が低いという特徴

- 完璧主義で思い通りにしたいという心理

- 感情のコントロールが苦手な脳の仕組み

- 強いストレスや劣等感が原因の場合も

- 相手に「わかってほしい」という気持ちの表れ

プライドが高く自己肯定感が低いという特徴

どうでもいいことで怒る人に見られる一つの顕著な特徴として、プライドの高さと自己肯定感の低さが共存している点が挙げられます。

一見すると、これらの性質は矛盾しているように感じられるかもしれません。

しかし、実際には深く関連し合っており、彼らの行動の根源となっていることが多いのです。

プライドが高い人は、自分に対する理想像を非常に高く設定しています。

自分は有能であり、常に正しく、尊敬されるべき存在だと考えている傾向があります。

そのため、自分の意見が否定されたり、些細なミスを指摘されたりすると、その理想像が脅かされたように感じてしまうのです。

彼らにとって、それは単なる間違いの指摘ではなく、自尊心そのものへの攻撃と受け取られかねません。

一方で、その高いプライドの裏側には、実は脆くて低い自己肯定感が隠れています。

心の底では自分に自信がなく、「ありのままの自分」を肯定できていない状態です。

だからこそ、他者からの評価や外面的な成功といったもので、自分の価値を必死に補強しようとします。

高いプライドは、低い自己肯定感を覆い隠すための鎧のようなものと言えるでしょう。

この状態にある人は、他人の言動に非常に敏感です。

例えば、後輩からの何気ない質問を「自分の能力を疑われている」と解釈したり、少し連絡が遅れただけで「軽んじられている」と感じたりします。

健やかな自己肯定感を持つ人であれば気にも留めないような出来事が、彼らにとっては自尊心を揺るがす大きな脅威となるのです。

そして、その脅威から自分を守るための防衛反応として、「怒り」という感情が表に出てきます。

怒りを表明することで、相手を威嚇し、自分の優位性を示そうとします。

それは、これ以上自分の脆い部分に踏み込ませないための警告でもあるわけです。

したがって、どうでもいいことで怒る人の怒りは、その対象となっている事柄そのものよりも、彼ら自身の内面的な問題、つまり傷つきやすい自尊心を守るための行動であると理解することが重要になります。

彼らの言動に振り回されるのではなく、その背景にある心理を理解することで、より冷静な対応が可能になるはずです。

完璧主義で思い通りにしたいという心理

どうでもいいことで怒る人の心理的背景には、完璧主義的な思考と、物事を自分の思い通りに進めたいという強い欲求が関係している場合があります。

このようなタイプの人は、自分自身だけでなく、他人や周囲の状況に対しても非常に高い基準を設定しがちです。

そして、その基準から少しでも外れることを許容できない傾向があります。

完璧主義の人は、仕事の進め方、書類の書き方、部屋の片付け方など、あらゆる物事に対して「こうあるべきだ」という明確な理想像を持っています。

この理想像は、本人にとっては絶対的な正義であり、それ以外の方法は間違いであるとさえ考えています。

そのため、他人が自分とは異なるやり方で物事を進めたり、期待していた結果と少しでも違うものが出来上がったりすると、強い不満やストレスを感じるのです。

彼らにとって、それは単なる「違い」ではなく、「間違い」や「欠陥」と映ります。

この完璧主義は、多くの場合、強いコントロール欲求と結びついています。

自分の周囲で起こる出来事をすべて把握し、自分の意図した通りにコントロールしたいという心理です。

予測不可能な事態や、他人の自由な行動は、このコントロール感を脅かすものとなります。

例えば、会議の開始時間が2分遅れた、提出された資料のフォントが違う、といった一般的には些細な事柄が、彼らにとっては「自分の管理下にあるべき秩序が乱された」という大きな問題に感じられるのです。

この秩序の乱れが、コントロールを失うことへの不安や焦りを引き起こし、結果として怒りという形で表出します。

怒ることで、相手にプレッシャーをかけ、自分の「あるべき姿」に従わせようとするのです。

それは、乱れた秩序を回復し、再び状況を自分のコントロール下に置くための手段といえるでしょう。

また、このような人々は、物事の白黒をはっきりつけたがる傾向もあります。

曖昧な状態やグレーゾーンを嫌い、0か100かで判断しがちです。

そのため、100点満点ではない些細な不備が、彼らにとっては0点と同じくらいの失敗に感じられ、それに対する過剰な怒りを引き起こすことがあります。

彼らの怒りに対しては、その内容の正当性を議論するよりも、「あなたの思い通りに進まなくて不快だったのですね」と、まずはその感情を受け止める姿勢が有効かもしれません。

完璧主義やコントロール欲求という心理的特徴を理解することで、彼らの怒りのトリガーを避けやすくなるはずです。

感情のコントロールが苦手な脳の仕組み

どうでもいいことで怒る人の背景には、心理的な側面だけでなく、感情をコントロールする脳の仕組みが関係している可能性も考えられます。

私たちの感情、特に怒りのような強い情動は、脳の扁桃体という部分が中心的な役割を担っています。

扁桃体は、危険や脅威を察知すると、瞬時に警報を発し、心拍数の上昇や攻撃的な反応といった「闘争・逃走反応」の準備を始めさせます。

これは、私たちが生き延びるために備わった原始的な機能です。

一方で、人間にはその扁桃体の働きを理性的に抑制し、状況に応じた適切な判断を下すための前頭前野という部分があります。

前頭前野は、いわば脳の司令塔であり、感情的な反応を客観的に評価し、「これは怒るほどの状況ではない」と判断して、扁桃体の興奮を鎮める役割を果たします。

しかし、何らかの理由でこの前頭前野の機能が低下したり、扁桃体との連携がうまくいかなくなったりすると、感情のコントロールが難しくなります。

些細な刺激に対しても扁桃体が過剰に反応し、前頭前野がそれを十分に抑制できないため、怒りがそのまま爆発してしまうのです。

このような状態は、いくつかの要因によって引き起こされると考えられています。

- 慢性的なストレス

- 睡眠不足

- 栄養の偏り

例えば、強いストレスが長期間続くと、脳内の神経伝達物質のバランスが乱れ、前頭前野の機能が低下することが知られています。

また、睡眠不足も同様に、理性を司る脳の働きを鈍らせ、感情的な反応を増幅させることがあります。

つまり、どうでもいいことで怒りやすくなっている人は、脳が疲弊し、感情のブレーキが効きにくい状態に陥っている可能性があるのです。

これは本人の性格や意志の力だけで解決できる問題ではなく、脳の機能的な問題が背景にあるという視点も重要になります。

彼らの怒りは、理性で抑えられない脳からのSOSサインと見ることもできるかもしれません。

さらに、セロトニンという神経伝達物質の不足も、感情の不安定さに関係していると言われています。

セロトニンは精神を安定させる働きがあるため、これが不足すると不安感が強まったり、イライラしやすくなったりします。

このような脳の仕組みを理解すると、どうでもいいことで怒る人に対して、ただ「短気な人」とレッテルを貼るのではなく、心身ともに疲れているのかもしれない、という見方ができるようになります。

彼らの怒りを直接受け止めるのではなく、その背景にある脳のコンディションにも思いを巡らせることが、冷静な対処につながるでしょう。

強いストレスや劣等感が原因の場合も

どうでもいいことで怒る人の行動の背後には、強いストレスや根深い劣等感が隠されていることが少なくありません。

一見すると些細な出来事に対する怒りは、実はその人が抱える内面的なプレッシャーや不満が、別の形で噴出している状態と考えることができます。

現代社会では、仕事、家庭、人間関係など、さまざまな場面でストレスにさらされています。

過度なストレスは心に余裕をなくさせ、精神的な許容量を著しく低下させます。

コップの水が表面張力でギリギリまで満たされている状態を想像してみてください。

その状態では、たった一滴の水が加わっただけで、一気に水があふれ出してしまいます。

これと同じように、心に余裕がない状態では、普段なら気にしないような些細な出来事が「最後の一滴」となり、溜まっていたストレスが怒りという形で爆発してしまうのです。

例えば、職場で厳しいノルマに追われている人が、同僚の小さなミスに対して過剰に怒鳴りつける、といったケースです。

その怒りの本当の原因は同僚のミスではなく、その人自身が抱える仕事上のプレッシャーなのです。

また、劣等感も怒りの大きな原因となり得ます。

自分は他人より劣っている、価値がない、という感覚を常に抱いている人は、その劣等感を刺激される出来事に非常に敏感です。

他人から見下されたり、馬鹿にされたりすることへの強い恐怖心を持っています。

そのため、相手に全くそのつもりがなくても、何気ない言動を「自分を軽んじている」「見下している」とネガティブに解釈してしまうことがあります。

そして、その劣等感を隠し、自分を守るために、先制攻撃として怒りを示すのです。

怒ることで相手の上に立とうとし、自分の弱さを覆い隠そうとする防衛的な行動といえます。

例えば、自分の意見に少しでも反論されると、内容の是非にかかわらず激昂するのは、自分の考えが否定されることで、自分自身の存在価値が脅かされたように感じるからです。

このように、どうでもいいことで怒る人の怒りの矛先は、目の前の事象や相手に向けられているように見えて、実はその根本には、その人自身が抱えるストレスや劣等感といった内面的な問題が存在しています。

彼らの怒りに対して感情的に反応するのではなく、「何か大変なことを抱えているのかもしれない」という視点を持つことで、冷静に対処する糸口が見えてくるでしょう。

相手に「わかってほしい」という気持ちの表れ

どうでもいいことで怒る人の行動は、時として、言葉でうまく表現できない「わかってほしい」という切実な気持ちの歪んだ表れであることがあります。

特に、自分の感情や考えを素直に言葉にするのが苦手な人や、コミュニケーションに不器用な人に見られるパターンです。

このようなタイプの人は、自分が困っていること、辛いと感じていること、あるいは不満に思っていることを、相手に直接「助けてほしい」「こうしてほしい」と伝えることができません。

助けを求めることは自分の弱さを見せることだと感じていたり、そもそも自分の感情をどう表現すればよいのか分からなかったりするためです。

しかし、心の中には満たされない欲求や不満が溜まっていきます。

そして、その溜まった感情が行き場を失った結果、全く関係のない些細な出来事をきっかけにして、怒りとして爆発してしまうのです。

例えば、仕事で手一杯で誰かに手伝ってほしいのに素直に言えない人が、同僚が楽しそうに雑談しているのを見て、急に「静かにしろ!」と怒鳴るケースが考えられます。

この怒りの本質は、雑談がうるさいことではなく、「自分はこんなに大変なのに、誰も気づいてくれない、わかってくれない」という孤独感や不満です。

怒りという過激な手段を用いることで、相手の注意を強制的に自分に向けさせ、自分の存在や抱えている苦境をアピールしようとしているのです。

これは、言葉で助けを求められない赤ん坊が、泣くことで親の注意を引き、お腹が空いた、おむつが濡れたといった不快感を知らせるのと似た構図かもしれません。

彼らにとって怒りは、不器用ながらも必死のコミュニケーション手段である場合があります。

また、自分の価値観や正義感が非常に強い人も、このパターンに陥りがちです。

自分が「正しい」と信じていることが相手に伝わらない、理解されないと感じたとき、そのもどかしさや絶望感が怒りに転化することがあります。

「なぜこんな簡単なことがわからないんだ!」という怒りは、裏を返せば「私の考えを理解してほしい、受け入れてほしい」という強い願いの現れなのです。

もちろん、怒りという形で気持ちを表現するのは適切な方法ではありません。

しかし、彼らの怒りの表面だけを見て「理不尽だ」と切り捨てるのではなく、その裏に隠された「わかってほしい」という心の叫びに気づくことができれば、関係改善の糸口が見つかるかもしれません。

「何か困っていることはありませんか?」と一歩踏み込んで尋ねてみることが、意外な解決につながる可能性もあります。

どうでもいいことで怒る人への上手な対処法

- まずは冷静に話を聞き、否定しない

- 職場では物理的な距離を置くことも有効

- 感情的な反論はせず、落ち着いて対応する

- こちらに非がある場合は素直に謝る

- 相手の怒りを自分の問題と捉えすぎない

- どうでもいいことで怒る人との付き合い方のコツ

まずは冷静に話を聞き、否定しない

どうでもいいことで怒る人に直面したとき、最も重要で、かつ最初に行うべき対処法は、冷静に相手の話を聞き、頭ごなしに否定しないことです。

相手が感情的に高ぶっているときに、こちらも感情的になって反論したり、理屈で論破しようとしたりするのは、火に油を注ぐようなものです。

相手の怒りをさらにエスカレートさせ、事態を悪化させるだけでしょう。

まず大切なのは、相手がなぜ怒っているのか、その言い分を最後まで聞く姿勢を見せることです。

相手は、自分の言い分が正しいかどうかは別として、「自分の話を聞いてほしい」「この不快な感情を理解してほしい」という強い欲求を持っています。

この欲求が満たされない限り、相手の興奮は収まりません。

話を聞く際には、「なるほど」「そうだったのですね」といった相槌を打ちながら、相手の感情に寄り添う姿勢を示すことが効果的です。

これは、相手の意見に全面的に同意するという意味ではありません。

あくまで、「あなたがそう感じたのですね」「そのように考えているのですね」と、相手の主張や感情を事実として受け止める、というスタンスです。

これを傾聴の基本的なテクニックである「受容」と呼びます。

相手の感情を否定せずに受け止めることで、相手は「自分の気持ちを理解してもらえた」と感じ、少しずつ冷静さを取り戻していきます。

例えば、相手が「この書類の書き方がなっていない!」と怒っている場合、「どこが具体的によくないのでしょうか?」と尋ねるのではなく、「この書き方ではご不満だったのですね。申し訳ありません」と、まず相手の感情を受け止める一言を添えることが重要です。その上で、具体的な問題点を聞き出すようにします。

話を一通り聞いた後、相手の怒りのポイントを要約して、「つまり、〇〇という点が問題だったということですね?」と確認するのも良い方法です。

これにより、相手は自分の言いたいことが正確に伝わったと感じ、安心感を得ることができます。

この段階では、事実関係の正しさや解決策の提示は二の次です。

最優先すべきは、相手の感情の嵐が過ぎ去るのを待つことです。

冷静に話を聞き、感情を否定しないという初期対応は、相手のクールダウンを促し、その後の建設的な話し合いへの道を開くための、不可欠な第一歩なのです。

職場では物理的な距離を置くことも有効

どうでもいいことで怒る人への対処法として、特に職場の環境においては、物理的な距離を置くことが非常に有効な手段となる場合があります。

常に顔を合わせる環境では、精神的なストレスが蓄積しやすく、冷静な対応を続けることにも限界があります。

物理的に距離を取ることは、自分自身の心を守り、不要な衝突を避けるための賢明な戦略と言えるでしょう。

具体的な方法としては、まず座席の配置が挙げられます。

可能であれば、その人から離れた席に移動させてもらうよう上司に相談するのが一つの手です。

視界に入らないだけでも、相手の機嫌や言動を常に意識する必要がなくなり、精神的な負担は大きく軽減されます。

頻繁に話しかけられる機会も減り、怒りの矛先が自分に向くリスクを自然と下げることができます。

座席の移動が難しい場合でも、工夫は可能です。

例えば、デスクの上に小さなパーテーションや観葉植物を置くことで、視線を遮る心理的な壁を作ることもできます。

また、休憩時間や昼食の時間をずらす、トイレや給湯室へ行く際に別のルートを通るなど、偶然顔を合わせる機会を減らす努力も有効です。

業務上のコミュニケーションも、できるだけ対面を避け、メールやチャットツールを活用するのも良い方法です。

テキストベースのコミュニケーションは、感情的なやり取りになりにくく、冷静な議論がしやすいという利点があります。

また、やり取りの記録が残るため、「言った言わない」のトラブルを防ぐことにもつながります。

物理的な距離は、心理的な距離を生み出し、感情的な影響を受けにくくするバリアとして機能します。

もちろん、業務上どうしても関わらなければならない場面はあるでしょう。

その場合は、用件が済み次第、速やかにその場を離れることを心がけます。

「少しよろしいでしょうか」と前置きし、要件を簡潔に伝え、長々と雑談に付き合わないようにすることが大切です。

ただし、これらの行動は、相手に「避けられている」とあからさまに感じさせないよう、慎重に行う必要があります。

不自然な態度を取ると、かえって相手を刺激し、新たな怒りの原因を作ってしまう可能性もあるからです。

あくまで自然な形で、接触の頻度を減らしていくという意識が重要です。

物理的に距離を置くことは、逃げや消極的な態度ではなく、自分と相手の双方にとって、不要な摩擦を生まないための積極的なリスクマネジメントなのです。

感情的な反論はせず、落ち着いて対応する

どうでもいいことで怒っている人に対して、最もやってはいけない対応の一つが、こちらも感情的になって反論することです。

相手が理不尽な怒りをぶつけてきたとき、言い返したくなる気持ちはよく分かります。

しかし、怒りと怒りがぶつかり合っても、そこからは何の解決も生まれません。

むしろ、お互いの感情をヒートアップさせ、人間関係に修復不可能な亀裂を生じさせるだけです。

相手が感情的になっているときは、いわば正常な思考ができていない状態です。

脳の扁桃体が活発になり、理性を司る前頭前野の働きが低下しています。

このような状態の相手に、正論をぶつけても通用しません。

相手はあなたの言葉の内容を冷静に受け止めることができず、単なる「攻撃」や「反抗」としか認識しないでしょう。

したがって、まず心がけるべきは、自分自身の感情をコントロールし、あくまで落ち着いた態度を保つことです。

深呼吸を一つして、自分の心拍数が上がるのを抑えましょう。

そして、相手の言葉を冷静に受け止めることに集中します。

対応する際のポイントは、相手の「感情」と「主張(事実)」を切り離して考えることです。

相手が怒っているという「感情」はまず受け止めます。

しかし、その怒りの原因となっている「主張」が事実として正しいかどうかは、また別の問題です。

「お怒りの気持ちは分かりました。その上で、事実関係を確認させていただけますか」というように、一度クッションを置くことが重要です。

声のトーンも意識しましょう。

相手が大声で怒鳴っていても、こちらは意識的に少し低めの、落ち着いたトーンで話すことを心がけます。

穏やかな口調は、相手の興奮を鎮める効果があります。

ミラーリング効果という心理学の法則がありますが、人は相手の感情や態度に同調しやすい性質を持っています。

こちらが冷静な態度を貫くことで、相手も次第にそのペースに引き込まれ、落ち着きを取り戻す可能性が高まります。

もし、相手の怒りが収まらず、話し合いにならないと感じた場合は、一度その場を離れるという選択肢も有効です。

「少し頭を冷やしてから、またお話ししませんか」「今は感情的になっているようなので、後ほど改めて時間を取らせていただきます」といった形で、一時的に距離を置きます。

これは議論からの逃避ではなく、お互いが冷静に話せる状況を作るための冷却期間を設けるという、建設的な対応です。

感情的な反論は百害あって一利なしです。

落ち着いた対応こそが、問題を解決に導き、自分自身を守るための最善の策なのです。

こちらに非がある場合は素直に謝る

どうでもいいことで怒る人への対処を考える際、忘れてはならないのが、相手の怒りのきっかけが、たとえ些細であっても、こちら側の言動に起因している場合です。

もし、自分のミスや配慮の欠如が相手を怒らせた原因であると認識したならば、変に言い訳をしたり、問題を矮小化したりせず、素直に謝罪することが最も賢明で効果的な対処法となります。

プライドが邪魔をして、なかなか謝罪できない人もいるかもしれません。

特に、相手の怒り方が過剰で理不尽だと感じている場合は、「なぜこちらが謝らなければならないのか」と反発したくなる気持ちも生じるでしょう。

しかし、ここで重要なのは、謝罪は「負け」を認めることではない、という視点です。

むしろ、問題をこじらせず、迅速に事態を収拾するための、大人の対応であり、コミュニケーションスキルの一つなのです。

謝罪する際には、いくつかのポイントがあります。

まず、何に対して謝っているのかを具体的に伝えることです。

ただ「すみません」と言うだけでは、相手には気持ちが伝わらないことがあります。

「〇〇の件で、私の確認が不足しておりました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません」というように、非があった点を明確にすることで、相手は自分の怒りが正しく理解されたと感じ、気持ちを収めやすくなります。

具体的な事実に対して謝罪することで、相手の言い分を認めたことになり、それ以上の追及を防ぐ効果もあります。

次に、言い訳や責任転嫁と受け取られるような言葉を付け加えないことです。

「忙しかったので」「〇〇さんが言ったことだから」といった言葉は、謝罪の意図を台無しにしてしまいます。

たとえ事情があったとしても、まずは自分の非を認め、謝罪に徹することが肝心です。

そして、謝罪の言葉と共に、今後の改善策や対応策を簡潔に伝えられるとさらに良いでしょう。

「今後はこのようなことがないよう、ダブルチェックを徹底いたします」といった一言を添えることで、反省の意と問題解決への前向きな姿勢を示すことができます。

素直に謝罪することは、相手の怒りの炎を鎮火させる最も早い方法です。

こちらが真摯な態度で非を認めれば、相手もそれ以上攻撃しにくくなります。

多くの場合、どうでもいいことで怒る人は、自分の正当性を認めてほしいという欲求が強いため、謝罪によってその欲求が満たされると、案外あっさりと態度を軟化させることがあります。

問題を長引かせず、お互いの精神的な消耗を避けるためにも、こちらに非がある場合は、迅速かつ誠実に謝る勇気を持ちましょう。

相手の怒りを自分の問題と捉えすぎない

どうでもいいことで怒る人に頻繁に接していると、いつの間にか「自分が悪いのではないか」「自分のせいで相手を怒らせてしまった」と、自分を責めてしまうことがあります。

特に、責任感が強く、真面目な人ほど、この傾向に陥りがちです。

しかし、相手の怒りをすべて自分の問題として抱え込んでしまうのは、精神衛生上非常によくありません。

自分自身を守るためには、相手の感情と自分の責任範囲を切り離して考える、「課題の分離」という考え方が重要になります。

課題の分離とは、アドラー心理学で提唱されている概念で、ある問題が「誰の課題(責任)か」を明確に区別することを指します。

どうでもいいことで怒るという感情的な反応は、突き詰めれば、その人自身の問題、つまり「相手の課題」です。

その人がどのような価値観を持ち、どのような出来事にどう反応するかは、本人の性格や経験、その時の心身の状態によって決まるものであり、あなたがコントロールできる領域ではありません。

もちろん、先に述べたように、こちらに明確な非があれば謝罪すべきです。

それは「あなたの課題」です。

しかし、相手がそれに対してどう反応し、どう感じるかは、再び「相手の課題」に戻ります。

あなたが誠実に謝罪しても、相手が怒り続けるのであれば、それはもはやあなたの責任ではないのです。

相手の機嫌を取ることまでが、あなたの役割ではないと割り切ることが大切です。

この課題の分離ができていないと、常に相手の顔色をうかがい、機嫌を損ねないようにとビクビクして過ごすことになります。

それは、他人の感情に自分の行動が支配されている状態であり、大きなストレスの原因となります。

「この人は、こういうことで怒りやすい性質なのだ」と、相手の特性として客観的に捉えるようにしましょう。

天気をコントロールできないのと同じように、他人の感情をコントロールすることはできません。

雨が降ったら傘をさすように、相手が怒っていたら、冷静に対応策(話を聞く、距離を置くなど)を実行する、というように淡々と対処するのです。

相手の怒りを自分のせいだと感じてしまうと、罪悪感や自己嫌悪に陥り、心身ともに疲弊してしまいます。

理不尽な怒りに対しては、「それは私の問題ではない」と心の中で一線を引く勇気を持ちましょう。

相手の課題に過剰に介入せず、自分の課題に集中すること。

この考え方は、どうでもいいことで怒る人との関係だけでなく、あらゆる人間関係のストレスを軽減するための、非常に有効な処方箋となるはずです。

どうでもいいことで怒る人との付き合い方のコツ

これまで、どうでもいいことで怒る人の心理的な背景や、具体的な対処法について詳しく見てきました。

ここでは、それらを踏まえた上で、この記事のまとめとして、彼らと上手に付き合っていくための総合的なコツを箇条書きで整理します。

彼らの言動に振り回されず、自分自身の心の平穏を保ちながら、より良い関係を築いていくためのヒントとしてご活用ください。

これらのポイントを意識することで、不要なストレスを避け、より建設的な関係性を築く一助となるでしょう。

- 怒りの背景にはプライドの高さと自己肯定感の低さがある

- 完璧主義で自分の思い通りにしたいという欲求が強い

- ストレスや睡眠不足で脳の感情コントロール機能が低下している

- 劣等感や「わかってほしい」という気持ちが怒りの原因になることも

- 相手が怒っているときはまず冷静に話を聞き感情を否定しない

- 職場などでは物理的に距離を置き接触の機会を減らすのが有効

- 感情的な反論はせず落ち着いた声と態度で対応する

- こちらに非がある場合は言い訳せず素直に謝罪する

- 相手の怒りは相手の課題と捉え自分のせいにしすぎない

- 相手の性格や特性だと割り切り客観的に観察する視点を持つ

- コミュニケーションは簡潔に済ませ長々と関わらない

- 相手の価値観を尊重しつつ自分の意見は冷静に伝える

- 感謝の言葉を伝えるなどポジティブな関係作りも時には有効

- 自分の心身の健康を最優先し無理な付き合いは避ける

- どうでもいいことで怒る人の心理を理解し賢く対処することが大切