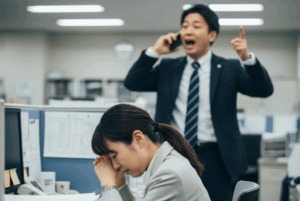

仕事がうまくいかない時、多くの人が将来への不安や現在の業務に対するストレスを感じることでしょう。

なぜか最近ミスが多い、人間関係がギクシャクしている、あるいは自分の成長が感じられず辞めたいとさえ思ってしまうかもしれません。

そのような状況では、冷静な判断が難しくなり、一人で悩みを抱え込みがちです。

しかし、仕事がうまくいかない時には必ず何かしらの原因があり、それを正しく理解し、適切な対処法を実践することで、状況は必ず改善します。

この記事では、仕事がうまくいかない時の根本的な原因の探り方から、ストレスを軽減するための具体的な考え方、さらには人間関係の悩みを解決するヒントや、思い切って転職を考えるべきタイミングまで、網羅的に解説していきます。

今の苦しい状況から抜け出し、ポジティブな気持ちで仕事に向き合うための休み方やリフレッシュ方法についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。

仕事の悩みについて誰かに相談できずにいる方も、この記事を読むことで、問題解決の糸口が見つかるはずです。

- 仕事がうまくいかない時の根本的な原因を特定する方法

- ストレスを溜めずにセルフケアを行う具体的な手段

- 仕事を辞めたいと感じた時に冷静に判断するための基準

- 職場の人間関係を改善させるためのヒント

- 状況を悪化させる可能性のあるNG行動の理解

- すぐに実践できる効果的なリフレッシュ方法

- 仕事がうまくいかない状況を成長の機会と捉える考え方

目次

仕事がうまくいかない時の原因と心理状態

- うまくいかない根本原因を客観的に分析する

- ストレスを溜めないためのセルフケア方法

- 今の仕事を辞めたいと感じた時の判断基準

- 職場の人間関係を見直すきっかけにする

- ついやってはいけないNG行動とは

うまくいかない根本原因を客観的に分析する

仕事がうまくいかない時、感情的に落ち込んだり、自分を責めてしまったりすることがよくあります。

しかし、そのような状態では根本的な解決には至りません。

まずは一歩引いて、なぜうまくいかないのか、その原因を客観的に分析することが非常に重要です。

原因は一つではないかもしれませんし、自分自身だけでなく、環境や他者との関係性に起因することもあります。

自分自身の内側にある原因

最初に考えるべきは、自分自身の内側にある原因です。

これには、スキル不足、知識不足、経験不足といった能力的な側面が挙げられます。

例えば、新しいプロジェクトを任されたものの、必要な専門知識が足りずに業務が滞ってしまうケースです。

また、モチベーションの低下や集中力の散漫、あるいは心身の疲労といった心理的・身体的な不調も、仕事のパフォーマンスに大きく影響します。

最近、十分な休息が取れているか、プライベートでの悩み事が仕事に影響していないかなど、自身のコンディションを正直に振り返ってみましょう。

自分自身の課題を正確に把握することが、具体的な改善策を見つけるための第一歩となります。

外部環境や人間関係に起因する原因

次に、自分を取り巻く外部の環境に目を向けることも大切です。

職場の人間関係は、仕事の進めやすさに直結する重要な要素です。

上司とのコミュニケーションがうまくいっていない、同僚との連携が取れていない、あるいはチーム内での孤立感が、業務の非効率やミスの原因になることは少なくありません。

さらに、会社の評価制度や労働環境、与えられている業務内容そのものが自分に合っていない可能性も考えられます。

例えば、長時間労働が常態化していて慢性的に疲弊している、自分のキャリアプランと会社の方向性が乖離している、といった状況です。

これらの外部要因は自分一人の力で変えるのが難しい場合もありますが、問題を認識することで、相談する相手や取るべき行動が見えてきます。

原因分析のための具体的な方法

原因を客観的に分析するためには、具体的な方法を用いると効果的です。

まずは、最近仕事で起きた「うまくいかなかった出来事」を紙に書き出してみましょう。

「なぜその出来事が起きたのか?」を繰り返し自問自答し、深掘りしていくことで、表面的な事象の奥にある本質的な原因にたどり着くことができます。

これを「なぜなぜ分析」と呼びます。

また、信頼できる上司や同僚にフィードバックを求めるのも良い方法です。

自分では気づかなかった視点や、客観的な意見をもらうことで、問題の全体像がより明確になるでしょう。

大切なのは、感情論で終わらせず、事実ベースで冷静に状況を整理することです。

ストレスを溜めないためのセルフケア方法

仕事がうまくいかない状況が続くと、知らず知らずのうちに大きなストレスが蓄積していきます。

ストレスは心身の健康を蝕み、さらに仕事のパフォーマンスを低下させるという悪循環を生み出します。

そのため、意識的にストレスを管理し、セルフケアを実践することが不可欠です。

自分に合ったケア方法を見つけ、日常生活に組み込むことで、心の安定を保ちましょう。

心と体をリフレッシュさせる休息の取り方

セルフケアの基本は、質の良い休息を取ることにあります。

まずは、十分な睡眠時間を確保することを最優先に考えてください。

寝る前にスマートフォンを見るのをやめ、リラックスできる音楽を聴いたり、温かいお風呂にゆっくり浸かったりするなど、心身を落ち着かせる習慣を取り入れるのがおすすめです。

また、休日は仕事のことを完全に忘れる時間を作ることが大切です。

自然の中で過ごす、趣味に没頭する、友人と会って話すなど、自分が心から楽しいと感じる活動に時間を使いましょう。

短時間でも意識的に休憩を取ることも効果的です。

例えば、昼休みに会社の外に出て散歩をする、数分間目を閉じて深呼吸をするだけでも、気分転換になります。

大切なのは、休息を「サボり」ではなく「次のパフォーマンスのための重要な活動」と捉えることです。

ネガティブな感情との上手な付き合い方

仕事で失敗したり、叱責されたりすると、自己嫌悪や不安といったネガティブな感情に苛まれることがあります。

こうした感情を無理に抑え込もうとすると、かえってストレスが増大してしまいます。

重要なのは、自分の感情を否定せずに受け入れることです。

「今は辛いと感じているんだな」と、自分の気持ちを客観的に認識するだけで、少し心が軽くなります。

ジャーナリング(書く瞑想)も有効な手段です。

頭の中にあるモヤモヤとした感情や考えを、ありのままノートに書き出すことで、思考が整理され、問題点を客観視できるようになります。

誰かに見せるものではないので、どんなネガティブな言葉でも自由に書き出してみましょう。

また、物事をポジティブな側面から捉え直す「リフレーミング」という考え方も役立ちます。

例えば、「仕事で大きなミスをした」という事実を、「この経験から多くを学べた」と捉え直すことで、失敗を成長の糧にすることができます。

日常でできるストレス軽減アクティビティ

日常生活の中に、手軽にできるストレス軽減アクティビティを取り入れることもおすすめです。

適度な運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、幸福感をもたらすセロトニンの分泌を促す効果があります。

ウォーキングやジョギング、ヨガなど、自分が楽しめる運動を習慣にしてみましょう。

また、バランスの取れた食事も心の安定に寄与します。

特に、ビタミンB群やトリプトファン(セロトニンの原料)を多く含む食品を意識的に摂取すると良いでしょう。

趣味に打ち込む時間も、ストレス解消に非常に効果的です。

音楽を聴く、映画を観る、絵を描く、料理をするなど、何でも構いません。

仕事とは全く関係のない活動に没頭することで、頭を切り替え、心をリフレッシュさせることができます。

今の仕事を辞めたいと感じた時の判断基準

仕事がうまくいかない状態が続くと、「もうこの仕事は辞めたい」という気持ちが芽生えるのは自然なことです。

しかし、一時的な感情で衝動的に退職を決めてしまうと、後で後悔することになりかねません。

本当に今の仕事を辞めるべきなのか、それとももう少し続けるべきなのかを冷静に判断するための基準を持つことが重要です。

辞めるべきかどうかのチェックリスト

まずは、自分の状況を客観的に評価するためのチェックリストを作成してみましょう。

以下の項目について、自分自身に問いかけてみてください。

- 仕事の何が一番つらいのか(業務内容、人間関係、労働環境など)

- そのつらい原因は、自分の努力や工夫で改善できる可能性があるか

- 現在の会社で、部署異動や役割変更といった選択肢は考えられるか

- 心身に不調(不眠、食欲不振、気分の落ち込みなど)が現れていないか

- 仕事のネガティブな感情を、プライベートの時間まで引きずっていないか

- 今の会社で働き続けることで得られるメリット(経験、スキル、安定など)は何か

- 転職するとして、次の仕事で実現したいことは何か

これらの問いに答えることで、辞めたい理由が明確になり、それが一時的な感情なのか、それとも構造的な問題なのかが見えてきます。

特に、心身の健康に悪影響が出ている場合は、最優先で自分の身を守る決断が必要です。

感情的な判断と論理的な判断のバランス

「辞めたい」という感情は非常に強い力を持っていますが、それだけで決断するのは危険です。

一方で、論理だけで考えて「まだ頑張れるはずだ」と自分を追い詰めてしまうのも良くありません。

大切なのは、感情的な側面と論理的な側面の両方から状況を検討し、バランスの取れた判断を下すことです。

感情的な側面では、「この仕事を続けて、自分は幸せになれるか」「自分の心が本当に求めているものは何か」を考えます。

論理的な側面では、「転職市場における自分の価値はどのくらいか」「次の仕事が見つかるまでの生活費は確保できるか」「キャリアプランに今回の転職はどう影響するか」といった現実的な問題を考慮します。

信頼できる友人や家族、あるいはキャリアコンサルタントといった第三者に相談し、客観的な意見をもらうことも、冷静な判断を下す助けになります。

転職する前に試しておくべきこと

退職を決断する前に、現在の職場でできることがまだ残っていないかを確認しましょう。

例えば、仕事の進め方について悩んでいるのであれば、上司に相談してやり方を変えてもらう、あるいは研修に参加してスキルアップを図るといった方法が考えられます。

人間関係に問題がある場合は、関わる相手を変えられないか、あるいは部署異動を願い出るという選択肢もあります。

もし会社に相談窓口や人事部との面談機会があれば、それらを活用して自分の状況を伝えることも重要です。

問題を正直に話すことで、会社側が改善策を提示してくれる可能性もあります。

これらの行動を起こしても状況が改善しない、あるいは行動を起こす気力さえないほど追い詰められているのであれば、その時が本格的に転職を考えるタイミングと言えるでしょう。

職場の人間関係を見直すきっかけにする

仕事がうまくいかない原因として、職場の人間関係が大きく影響しているケースは非常に多いです。

報告・連絡・相談がしにくい、特定の人物とどうしても合わない、チーム内での協力体制が築けていないなど、人間関係のストレスは業務効率を著しく低下させます。

この状況を、単なる悩みとして放置するのではなく、自身のコミュニケーションの在り方や周囲との関わり方を見直す良いきっかけと捉えることが大切です。

コミュニケーションの取り方の改善

まずは、自分自身のコミュニケーションの取り方から見直してみましょう。

人は無意識のうちに、自分の価値観や思い込みに基づいて相手と接してしまいがちです。

例えば、「これくらい言わなくても分かるだろう」と考えて説明を省略してしまったり、相手の話を最後まで聞かずに自分の意見をかぶせてしまったりしていないでしょうか。

意識すべきは、相手への尊重と丁寧な対話です。

報告する際は、結論から先に述べ、理由や経緯を簡潔に説明する「PREP法」を心がけると、相手に伝わりやすくなります。

相談する際は、何に困っていて、どうしたいのか、具体的な選択肢を添えて話すと、相手も的確なアドバイスをしやすくなります。

また、日頃から感謝の気持ちを言葉にして伝える「ありがとう」や、ミスを素直に認める「ごめんなさい」を伝えるだけでも、人間関係は円滑になります。

苦手な人との上手な距離の取り方

職場には、どうしても性格や価値観が合わない人がいるものです。

そのような相手と無理に親しくなろうとすると、かえってストレスが増大してしまいます。

大切なのは、プライベートな友人関係と職場の人間関係を切り分け、「仕事上のパートナー」として割り切って接することです。

相手の言動に感情的に反応するのではなく、「あの人はそういう考え方をする人なんだな」と客観的に受け止めるように努めましょう。

物理的な距離を取ることも有効です。

席が近い場合は、書類の置き場所を工夫して視界に入らないようにする、休憩時間は別の場所で過ごすなど、意識的に接触の機会を減らすことで、心理的な負担を軽減できます。

ただし、業務に必要なコミュニケーションは避けずに、あくまでビジネスライクな態度で冷静に対応することが重要です。

相談相手を見つけ、味方を作ることの重要性

職場で孤立してしまうと、精神的な負担は計り知れません。

たとえ一人でも、自分の状況を理解し、味方になってくれる人がいるだけで、心の支えになります。

まずは、比較的話しやすい同僚や、尊敬できる先輩・上司に、少しずつ自分の悩みを打ち明けてみてはいかがでしょうか。

「最近、〇〇の業務で苦戦していて…」といった形で、具体的な相談から始めると、相手も親身に聞いてくれる可能性が高いです。

他部署の人や、社外の友人など、利害関係のない相手に話を聞いてもらうのも良い方法です。

客観的な視点からアドバイスをもらえるかもしれません。

重要なのは、一人で問題を抱え込まないことです。

誰かに話すことで、自分の考えが整理されたり、思わぬ解決策が見つかったりすることもあります。

信頼できる相談相手を見つけることは、長期的に見ても働きやすい環境を築く上で非常に価値のあることです。

ついやってはいけないNG行動とは

仕事がうまくいかず、精神的に追い詰められている時には、つい状況をさらに悪化させてしまうような行動を取ってしまいがちです。

良かれと思って取った行動が裏目に出たり、無意識のうちに周囲からの信頼を損ねてしまったりすることもあります。

ここでは、仕事がうまくいかない時に特に避けるべきNG行動について解説します。

これらの行動を自覚し、意識的に避けることで、事態の悪化を防ぎましょう。

一人で抱え込み、誰にも相談しない

最も陥りやすく、そして最も危険なのが、問題を一人で抱え込んでしまうことです。

「自分の力で解決しなければ」「他人に迷惑をかけたくない」「弱みを見せたくない」といった責任感やプライドが、相談することをためらわせます。

しかし、一人で悩み続けると、視野が狭くなり、ネガティブな思考のループから抜け出せなくなってしまいます。

客観的な視点が失われ、最適な解決策を見つけることが困難になるだけでなく、精神的な負担が増大し、心身の健康を損なうリスクも高まります。

どんなに些細なことでも、誰かに話すだけで気持ちが楽になり、問題解決の糸口が見えることがあります。

他責にして、原因を自分以外に求める

仕事の失敗や不調の原因を、すべて上司や同僚、会社のせいにしてしまう「他責思考」も避けるべき行動です。

もちろん、外部環境に問題がある場合も多々ありますが、すべての原因を自分以外の何かに求めている限り、自身の成長には繋がりません。

「あの人が協力してくれないから」「会社のやり方が悪いから」と不満を言うだけでは、何も状況は変わりません。

他責思考は、周囲からの信頼を失う原因にもなります。

まずは、「この状況において、自分にできることは何か」「自分の行動に改善すべき点はなかったか」と自問自答する姿勢が重要です。

たとえ原因の9割が外部にあったとしても、残りの1割の自分の課題に向き合うことで、次への一歩を踏み出すことができます。

感情的な言動や衝動的な退職

ストレスが溜まると、つい感情的な言動を取ってしまいがちです。

会議の場で不満をぶちまけたり、同僚に対して攻撃的な態度を取ったりすることは、人間関係を決定的に悪化させ、自分の立場をさらに苦しいものにしてしまいます。

一度冷静になり、自分の感情をコントロールすることが大切です。

同様に、衝動的に退職届を出すのも非常に危険な行動です。

「もう辞めてやる!」という一時的な感情で行動すると、次のキャリアプランや生活設計がまったくない状態で無職になってしまうリスクがあります。

転職は、冷静な判断と十分な準備のもとで行うべき重要な決断です。

どうしても辞めたいという気持ちが強い場合でも、まずは休職を検討したり、有給休暇を取得してじっくり考えたりする時間を確保するなど、一度立ち止まって考えることが賢明です。

仕事がうまくいかない時から抜け出す具体的対処法

- すぐに実践できる効果的なリフレッシュ方法

- 前向きになれる考え方のヒント

- 一人で抱え込まずに信頼できる人へ相談する

- スキルアップで自信を取り戻す

- 転職も視野に入れたキャリアプランを考える

- 仕事がうまくいかない時は成長のチャンスと捉える

すぐに実践できる効果的なリフレッシュ方法

仕事がうまくいかないという思考の沼にはまってしまった時、まずは心と体を意図的にリフレッシュさせ、気分を切り替えることが非常に効果的です。

大きな変化を起こす必要はありません。

日常生活の中に少しだけ新しい習慣を取り入れたり、短時間でできることを試したりするだけで、驚くほど気持ちが軽くなることがあります。

ここでは、誰でもすぐに実践できるリフレッシュ方法をいくつか紹介します。

五感を刺激するリフレッシュ法

私たちの気分は、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)から入る情報に大きく影響されます。

この性質を利用して、心地よい刺激を自分に与えることで、ネガティブな気分をリセットすることができます。

- 視覚: いつもと違う通勤路を歩いてみる、デスクトップの壁紙をお気に入りの風景写真に変える、部屋に花を飾るなど、視界に入る情報を変えてみましょう。

- 聴覚: アップテンポな曲を聴いて気分を上げる、静かなカフェでヒーリングミュージックに耳を傾ける、自然の音(川のせせらぎ、鳥のさえずりなど)を聞くのもおすすめです。

- 嗅覚: アロマオイルを焚いたり、好きな香りのハンドクリームを使ったりすると、香りが脳に直接働きかけ、リラックス効果が得られます。

- 味覚: ちょっと高級なチョコレートを一片味わう、美味しいコーヒーやハーブティーを丁寧に淹れて飲むなど、味覚に集中する時間を作ります。

- 触覚: ふわふわのブランケットにくるまる、温かいお風呂にゆっくり浸かる、マッサージを受けるなど、心地よい肌触りや温かさを感じてみましょう。

これらの方法は、会社の休憩時間や自宅でのすきま時間にも手軽に取り入れられるのが魅力です。

軽い運動や自然とのふれあい

体を動かすことは、科学的にも証明されている非常に効果的なストレス解消法です。

運動をすると、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌され、気分が前向きになります。

本格的なトレーニングである必要はなく、例えば、一駅手前で電車を降りて歩いて帰る、昼休みに公園を散歩する、寝る前に軽いストレッチをするだけでも十分な効果があります。

特に、太陽の光を浴びながらのウォーキングは、セロトニンの生成を促し、体内時計を整える効果もあるため、おすすめです。

また、自然とふれあう時間を持つことも、心を癒すのに役立ちます。

公園のベンチで木々を眺めたり、川辺を散歩したり、週末に少し足を延ばしてハイキングに出かけたりするのも良いでしょう。

自然の雄大さや静けさに身を置くことで、仕事の悩みがちっぽけなものに感じられるかもしれません。

仕事と完全に切り離された趣味の時間

仕事がうまくいかない時は、どうしてもそのことばかり考えてしまいがちです。

この思考のループを断ち切るためには、仕事とは全く関係のない、自分が心から没頭できる趣味の時間を作ることが不可欠です。

読書、映画鑑賞、音楽、料理、ゲーム、ハンドメイドなど、ジャンルは何でも構いません。

重要なのは、その活動をしている間は仕事のことを忘れ、完全に集中できることです。

新しい趣味を始めてみるのも良い刺激になります。

以前から興味があったけれど手を出せずにいたこと、例えば、楽器の練習や語学の勉強、陶芸教室などに挑戦してみてはいかがでしょうか。

新しいスキルを学ぶ過程や、そこで生まれる新しい人との出会いが、新鮮な視点や活力を与えてくれるでしょう。

前向きになれる考え方のヒント

仕事がうまくいかない時、私たちの思考はネガティブな方向に傾きがちです。

「自分は何をやってもダメだ」「この状況はもう変わらない」といった考えにとらわれてしまうと、行動する意欲も湧かず、事態はますます悪化してしまいます。

しかし、物事の捉え方、つまり「考え方」を少し変えるだけで、気持ちが楽になり、次の一歩を踏み出す勇気が湧いてくることがあります。

完璧主義をやめ、小さな成功体験を積む

仕事がうまくいかない人に共通する特徴の一つに、完璧主義の傾向があります。

100点満点を目指すあまり、一つのミスも許せず、自分を追い詰めてしまうのです。

まずは、「60点でも合格」というように、自分に対するハードルを少し下げてみましょう。

完璧を目指すのではなく、まずは「完了させること」を目標にするのです。

そして、日々の業務の中で、どんなに些細なことでも良いので、「できたこと」に目を向ける習慣をつけましょう。

「今日は予定通りにタスクを一つ終えられた」「苦手な〇〇さんに自分から挨拶できた」など、自分の行動を肯定的に評価し、小さな成功体験を積み重ねていくのです。

この小さな自信の積み重ねが、「自分にもできることがある」という自己肯定感を育み、大きな課題に挑戦する土台となります。

他人と比較せず、自分の成長に焦点を当てる

SNSの普及などにより、私たちは否応なく他人の活躍や成功を目にする機会が増えました。

同期が自分より先に出世したり、後輩が華々しい成果を上げたりするのを見ると、焦りや嫉妬を感じてしまうこともあるでしょう。

しかし、他人と自分を比較することは、百害あって一利なしです。

人にはそれぞれ、得意なこと、成長のペース、与えられている環境が異なります。

比較すべき相手は、他人ではなく、「過去の自分」です。

「半年前の自分と比べて、どんなスキルが身についたか」「1年前にはできなかった、どんな仕事ができるようになったか」というように、自分の成長の軌跡に焦点を当てましょう。

自分の成長を実感できれば、他人の評価に一喜一憂することなく、自分のペースで着実に前に進むことができます。

失敗を「学びの機会」と捉え直す

失敗は誰にとっても辛い経験ですが、その捉え方次第で、価値あるものに変えることができます。

失敗を単なる「終わり」や「ダメな証拠」として捉えるのではなく、「貴重な学びの機会」あるいは「改善点を発見できたチャンス」と捉え直してみましょう。

これは「リフレーミング」と呼ばれる心理学的な手法の一つです。

例えば、プレゼンで失敗してしまった場合、「自分はプレゼンが苦手だ」と落ち込むのではなく、「今回の失敗で、資料の準備不足や話すスピードが速すぎたという課題が見つかった。次はそこを改善しよう」と考えるのです。

このように、失敗から得られた教訓を次に活かすことで、失敗は成功への道を照らす道しるべとなります。

歴史上の偉大な発明や成功の裏には、無数の失敗が隠されています。

失敗を恐れずに挑戦し続ける姿勢こそが、長期的な成長に繋がるのです。

一人で抱え込まずに信頼できる人へ相談する

仕事の悩みを一人で抱え込むことは、精神的な孤立を深め、問題をより複雑にしてしまう可能性があります。

自分の内側だけで考え続けていると、どうしても視野が狭くなり、同じ思考を堂々巡りさせてしまいがちです。

信頼できる誰かに話を聞いてもらうことで、客観的な視点を得られたり、気持ちが整理されたりするなど、多くのメリットがあります。

適切な相談相手を見つけ、勇気を出して自分の状況を話してみましょう。

誰に相談するのが適切か

相談相手を選ぶ際には、誰に何を話すかを考えることが重要です。

相手によって、得られるアドバイスやサポートの種類が異なります。

- 職場の信頼できる上司や先輩: 業務内容に関する具体的な悩みや、キャリアパスについての相談に適しています。あなたの仕事ぶりを理解しているため、的確なアドバイスが期待できます。ただし、評価に影響する可能性も考慮し、相手との信頼関係が重要になります。

- 同僚や同期: 同じような立場だからこそ共感を得やすく、愚痴を言い合ってストレスを発散する相手として適しています。一緒に解決策を考えてくれることもあるでしょう。ただし、社内での人間関係に配慮し、話す内容は選ぶ必要があります。

- 家族や親しい友人: 利害関係がないため、どんなことでも安心して話せるのが最大のメリットです。あなたの性格や価値観を深く理解してくれているため、精神的な支えになってくれるでしょう。専門的なアドバイスは期待できないかもしれませんが、話すだけで心が軽くなります。

- 社外の専門家(キャリアコンサルタントなど): 転職やキャリア全般に関する客観的で専門的なアドバイスが欲しい場合に最適です。守秘義務があるため、会社の人間には話しにくい内容も安心して相談できます。

相談する時のポイントと注意点

相談をより有益なものにするためには、いくつかポイントがあります。

まず、相談する前に、自分の頭の中を整理しておくことが大切です。

「何に困っているのか」「どういう状況なのか」「自分はどうしたいと考えているのか」を事前にまとめておくと、相手に状況が伝わりやすくなり、話がスムーズに進みます。

ただ愚痴を聞いてほしいのか、具体的なアドバイスが欲しいのか、目的を明確にしておくことも重要です。

相談する際には、感情的に話すのではなく、できるだけ事実を客観的に伝えるように心がけましょう。

また、相手からのアドバイスをすべて鵜呑みにする必要はありません。

最終的に決断するのは自分自身であるということを忘れず、あくまで参考意見として受け止めましょう。

そして、相談に乗ってもらった後は、必ず感謝の気持ちを伝えることが大切です。

公的な相談窓口やサービスの活用

身近に相談できる相手がいない場合や、ハラスメントなど社内の人間には相談しにくい問題を抱えている場合は、公的な相談窓口や専門のサービスを活用することも検討しましょう。

各都道府県の労働局や労働基準監督署には、労働問題に関する相談窓口が設置されています。

また、厚生労働省が運営する「こころの耳」では、メンタルヘルス不調やストレスチェックに関する電話相談やSNS相談を無料で行っています。

これらの機関は、専門の相談員が対応してくれるため、的確な情報提供やアドバイスを受けることができます。

一人で悩まずに、こうした外部の力を借りることも、問題を乗り越えるための賢明な選択肢の一つです。

スキルアップで自信を取り戻す

仕事がうまくいかない原因の一つに、単純なスキル不足や知識不足が挙げられることがあります。

「自分には能力がない」と感じて自信を失ってしまうと、本来持っている力さえも発揮できなくなってしまいます。

このような状況を打破するためには、主体的に学び、スキルアップを図ることが非常に有効です。

目に見える形で自分の成長を実感することが、失った自信を取り戻す一番の近道となります。

現在の業務に必要なスキルを洗い出す

まずは、現在の仕事でうまくいかない場面を具体的に思い出し、そこで自分に不足しているスキルは何なのかを冷静に洗い出してみましょう。

例えば、資料作成に時間がかかりすぎているのであれば、ExcelやPowerPointの応用スキルが不足しているのかもしれません。

会議での発言がうまくできないのであれば、プレゼンテーション能力やロジカルシンキングのスキルが必要です。

上司や先輩に、「自分の業務パフォーマンスを向上させるために、どのようなスキルを身につけるべきか」と率直にフィードバックを求めるのも良い方法です。

自分の課題を客観的に把握することで、学習の目標が明確になり、モチベーションを維持しやすくなります。

具体的な学習方法と目標設定

不足しているスキルが明確になったら、具体的な学習方法を計画します。

現代では、様々な学習手段があります。

- 書籍やオンライン記事: 基本的な知識を体系的に学ぶのに適しています。コストを抑えやすいのもメリットです。

- オンライン学習プラットフォーム (Udemy, Courseraなど): 動画形式で実践的なスキルを学ぶことができます。自分のペースで進められるのが魅力です。

- 資格取得: 特定の分野の専門知識を証明するのに役立ちます。学習の目標が明確になり、達成感も得やすいです。

- セミナーや研修への参加: 専門家から直接指導を受けたり、他の参加者と交流したりすることで、新たな視点や刺激を得られます。

学習を継続するためには、現実的で測定可能な目標を設定することが重要です。

例えば、「3ヶ月後にTOEICで100点アップする」「今月中にExcelのVBAに関する本を1冊読み終える」といった具体的な目標を立て、進捗を管理しましょう。

学んだスキルを実践で活かす場

スキルを習得する上で最も重要なのは、インプットした知識をアウトプットし、実践の場で使ってみることです。

学んだことをすぐに実際の業務に応用してみましょう。

例えば、データ分析の手法を学んだら、それを日々の売上データ分析に取り入れてみる、プレゼンの構成方法を学んだら、次回の社内報告会で試してみる、といった形です。

最初はうまくいかないかもしれませんが、試行錯誤を繰り返すうちに、スキルは着実に自分のものになっていきます。

小さな成功体験を重ねることで、「自分は成長している」という実感が高まり、それが自信に繋がります。

また、学んだ内容を同僚に教えたり、勉強会を開いたりするのも非常に効果的なアウトプットの方法です。

他人に説明することで、自分自身の理解がさらに深まります。

転職も視野に入れたキャリアプランを考える

様々な対処法を試しても、仕事がうまくいかない状況が改善されない場合もあります。

その原因が、個人のスキルや努力の問題ではなく、会社の文化や事業内容、労働環境といった、自分では変えがたい構造的な問題に起因している場合は、転職を考えることが現実的な解決策となります。

現在の会社を辞めることは、決して逃げではありません。

自分自身がより輝ける場所を求める、前向きなキャリアチェンジと捉えることが大切です。

自己分析とキャリアの棚卸し

本格的に転職活動を始める前に、まずはじっくりと自己分析を行う時間を取りましょう。

これまでのキャリアを振り返り、「自分は何が得意なのか(強み)」「何に情熱を感じるのか(価値観)」「どのような仕事をしている時にやりがいを感じたか(興味)」を明確にする作業です。

これを「キャリアの棚卸し」と呼びます。

過去の成功体験や失敗体験を書き出し、なぜそうなったのかを分析することで、自分の思考の癖や行動パターンが見えてきます。

この自己分析を通じて、「自分は仕事において何を最も大切にしたいのか」というキャリアの軸を定めることが、後悔しない転職を実現するための鍵となります。

転職市場の情報収集と準備

キャリアの軸が定まったら、次は転職市場の情報収集を行います。

自分の経験やスキルが、どのような業界や職種で求められているのか、客観的な市場価値を把握しましょう。

転職サイトに登録して求人情報を眺めたり、転職エージェントに相談してキャリアカウンセリングを受けたりするのが効率的です。

転職エージェントは、非公開求人の紹介や、職務経歴書の添削、面接対策など、転職活動全般をサポートしてくれる心強い味方です。

複数のエージェントに登録し、様々な視点からアドバイスをもらうと良いでしょう。

また、すぐには転職しない場合でも、自分の市場価値を知っておくことは、現在の会社での交渉材料になったり、将来のキャリアを考える上での指針になったりします。

今の仕事を続けながら転職活動を進める

経済的な安定や精神的な余裕を保つためにも、できる限り現在の仕事を続けながら転職活動を進めることをお勧めします。

在職中の転職活動は時間的な制約があり大変ですが、焦って次の職場を決めてしまうリスクを避けることができます。

平日の夜や週末を利用して、企業研究や書類作成を行い、面接は有給休暇などを活用して調整しましょう。

転職活動をしていることは、内定を得るまで現在の会社には伝えないのが原則です。

情報が漏れると、社内で気まずい立場になったり、引き留めに合ってしまったりする可能性があります。

仕事がうまくいかないという現状をバネにして、より良い未来を掴むために、計画的に行動を起こすことが重要です。

仕事がうまくいかない時は成長のチャンスと捉える

仕事がうまくいかない時期は、誰にとっても辛く、苦しいものです。

目の前が真っ暗に感じられ、自信を失い、すべてを投げ出したくなるかもしれません。

しかし、この困難な時期は、見方を変えれば、自分自身を深く見つめ直し、大きく成長するための貴重な機会でもあります。

順風満帆な時よりも、逆境に立たされた時の方が、人は多くのことを学び、強くなることができるのです。

困難な時期がもたらす自己分析の機会

仕事がスムーズに進んでいる時には、立ち止まって自分自身のキャリアや働き方について深く考える機会はなかなかありません。

しかし、うまくいかない壁にぶつかった時、私たちは「なぜうまくいかないのか」「自分は本当は何をしたいのか」「このままで良いのだろうか」と、否応なく自問自答させられます。

このプロセスは、これまで気づかなかった自分の弱みや課題、そして同時に、自分の本当に大切にしたい価値観や強みを再発見する絶好の機会となります。

この時期に真剣に自己と向き合った経験は、今後のキャリアを築いていく上で、揺るぎない土台となるでしょう。

ストレス耐性と問題解決能力の向上

困難な状況を乗り越えようと試行錯誤する過程で、私たちの精神的な強さ、すなわちストレス耐性は確実に鍛えられます。

最初はパニックになったり、感情的になったりしていた問題に対しても、冷静に対処法を考え、一つひとつ課題をクリアしていく経験を積むことで、同じような状況に陥った時に動じない力が身につきます。

また、原因を分析し、仮説を立て、解決策を実行し、結果を検証するという一連のプロセスは、まさに問題解決能力そのものです。

この能力は、どんな仕事においても求められる非常に重要なスキルであり、苦しい経験を通じて得た実践的な問題解決能力は、あなたの市場価値を大きく高めることに繋がります。

新しいキャリアの可能性に気づくきっかけ

現在の仕事がうまくいかないという経験は、もしかしたら「その仕事や環境が、あなたに合っていない」というサインなのかもしれません。

もし、どうしても状況が改善せず、仕事への情熱を取り戻せないのであれば、それは新しい道を探すべき時が来たということを示唆しています。

この経験がなければ、おそらく同じ場所で働き続けていたでしょう。

しかし、この壁にぶつかったからこそ、自分のキャリアを真剣に見つめ直し、これまで考えもしなかった新しい業界や職種に興味を持つきっかけが生まれるのです。

仕事がうまくいかない時は、キャリアの停滞ではなく、次のステージへジャンプするための準備期間と捉えることができます。

この経験を糧にして、より自分らしく輝ける未来を切り拓いていきましょう。

- 仕事がうまくいかない時はまず原因を客観的に分析する

- 原因はスキル不足などの内的要因と人間関係などの外的要因がある

- ストレスは放置せずセルフケアで心身の健康を保つことが重要

- 質の良い睡眠や趣味の時間が効果的なリフレッシュに繋がる

- 辞めたいと思ったら感情だけでなく論理的に判断基準を持つ

- 心身に不調が出ている場合は退職も視野に入れるべきサイン

- 人間関係の悩みは自身のコミュニケーションを見直すきっかけになる

- 一人で抱え込まず誰にも相談しないのはNG行動の代表例

- 完璧主義をやめ小さな成功体験を積むことで自信を回復する

- 他人との比較をやめ過去の自分との成長に焦点を当てる

- 信頼できる上司や友人に相談することで視野が広がる

- スキルアップのために学ぶことは自信を取り戻す有効な手段

- 様々な対処法を試しても改善しない場合は転職を検討する

- 転職活動は自己分析とキャリアの棚卸しから始める

- 仕事がうまくいかない時期は自分を成長させる大きなチャンスである