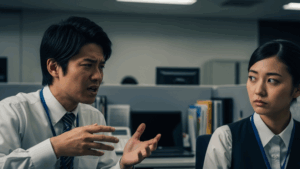

職場でなぜか人から避けられている、あるいは周囲にいる「職場で嫌われる人」との関わり方に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

人間関係は仕事のパフォーマンスや精神的な健康に大きく影響します。

職場で嫌われる人には、実は共通する特徴や行動パターンが存在するのです。

この記事では、職場で嫌われる人の具体的な特徴や行動、話し方から、その根本的な原因となる性格までを深く掘り下げて解説します。

さらに、もしあなたの周りに該当する人がいる場合の賢い対処法や、自分自身がそうならないための改善策も紹介します。

悪口や責任転嫁といった行動がなぜ嫌われるのか、特に女性が不快に感じやすいポイントはどこか、その理由を理解することで、より良い人間関係を築くヒントが見つかるはずです。

自分自身の言動を振り返り、明日からの職場でのコミュニケーションを円滑にするための一助として、ぜひ最後までお読みください。

- 職場で嫌われる人の具体的な特徴や行動

- 嫌われる原因となる性格や話し方の共通点

- なぜ悪口や責任転嫁が人間関係を壊すのか

- 周りにいる嫌われる人への効果的な対処法

- 自分自身が嫌われないための具体的な改善策

- 特に女性が嫌う行動とその心理的背景

- 良好な人間関係を築くためのコミュニケーション術

目次

職場で嫌われる人の10の行動と共通点

- 自己中心的な性格が原因になる

- すぐに責任転嫁する態度はNG

- 陰で悪口を言う人は信頼されない

- 上から目線の話し方が反感を買う

- 女性がとくに嫌う行動とは

- 職場で嫌われる人の特徴をチェック

職場という共同体の中で、なぜか周囲から浮いてしまったり、敬遠されたりする人がいます。

そのような職場で嫌われる人には、無意識のうちに取っている行動や、性格に起因するいくつかの共通点が見られます。

これらの行動は、チームワークを乱し、周りの人々のモチベーションを低下させる原因となり得ます。

この章では、職場で嫌われる人に共通する代表的な行動や性格、そしてその背景にある心理を詳しく解説していきます。

自分自身の行動を振り返るきっかけとして、また、周りの人との関係を見直すヒントとしてご活用ください。

自己中心的な性格が原因になる

職場で嫌われる人の最も根源的な原因の一つに、自己中心的な性格が挙げられます。

このような性格の持ち主は、すべての物事を自分の都合や価値観を基準に判断し、他人の状況や感情を顧みることがありません。

結果として、その言動が周りの人々を不快にさせ、孤立を招いてしまうのです。

自分の利益しか考えない

自己中心的な人は、常に自分の利益を最優先します。

例えば、面倒な仕事や責任が伴う作業を巧みに避け、手柄になりそうな美味しい部分だけを持っていこうとします。

チームで目標達成を目指しているにもかかわらず、「自分さえ良ければいい」という考えが透けて見えるため、協力体制を重んじる職場では当然ながら受け入れられません。

このような行動は、他のメンバーの負担を増やすだけでなく、チーム全体の士気を著しく低下させる原因となります。

他人の意見を聞き入れない

会議やディスカッションの場で、他人の意見に耳を貸さず、自分の主張ばかりを押し通そうとするのも自己中心的な人の特徴です。

たとえ自分の考えが間違っていたとしても、それを認めることができず、意固地になって反論を続けます。

彼らにとって重要なのは、議論をより良い結論に導くことではなく、自分の意見が採用されることです。

このような態度は、建設的な対話を妨げ、周囲をうんざりさせてしまいます。

多様な意見を尊重し、協力して最善策を見つけようとする職場の文化とは相容れないでしょう。

時間やルールにルーズ

自己中心的な性格は、時間やルールに対するルーズさにも表れます。

会議にいつも遅刻してきたり、締め切りを守らなかったり、社内のルールを平気で破ったりします。

彼らは「自分は特別」という意識を持っていることが多く、ルールは他人が守るもので、自分には適用されないとさえ考えていることがあります。

こうした行動は、真面目にルールを守っている他の社員の不満を買い、職場の規律を乱す要因となります。

すぐに責任転嫁する態度はNG

仕事でミスはつきものですが、その後の対応でその人の真価が問われます。

職場で嫌われる人は、自分のミスや不手際を素直に認めず、他人のせいや環境のせいにする「責任転嫁」という行動に走りやすい傾向があります。

この態度は、信頼を失い、人間関係を悪化させる最悪の行動の一つと言えるでしょう。

失敗を認めず言い訳ばかり

責任転嫁する人は、問題が発生した際に「すみません、私の確認不足でした」と認めることができません。

その代わりに、「〇〇さんが言った通りにやっただけ」「そもそも指示が曖昧だった」など、自分以外の何かに原因を求める言い訳を始めます。

自分のプライドを守ることが最優先で、過ちから学んで次に活かそうという姿勢が見られません。

このような態度は、問題解決を遅らせるだけでなく、周りに「この人に仕事を任せるのは危険だ」という印象を与えてしまいます。

他人を陥れて自分を守る

責任転嫁の行動が悪質化すると、他人を陥れてまで自分を守ろうとすることがあります。

例えば、自分が送るべきメールを送っていなかったことが原因でトラブルになった際に、「〇〇さんに頼んでいたのですが、忘れていたようです」と虚偽の報告をすることなどがこれに当たります。

自分の保身のために他人を犠牲にする行為は、人として最も信頼を失う行為です。

一度でもこのようなことをすれば、二度と周りから信用されることはなくなるでしょう。

「でも」「だって」が口癖

責任転嫁する人々の会話には、特徴的な口癖が現れます。

何かを指摘されたときに、まず口から出るのが「でも」「だって」「しかし」といった逆接の接続詞です。

これは、相手の指摘を受け入れる前に、まず反論や言い訳の姿勢に入っている証拠です。

たとえ本人に悪気がなかったとしても、この口癖は聞いている側に「素直じゃないな」「言い訳がましいな」というネガティブな印象を与え、コミュニケーションを円滑に進める上での障壁となります。

陰で悪口を言う人は信頼されない

職場で嫌われる人の典型的な行動として、本人がいないところでその人の悪口や噂話をするというものがあります。

一時的なストレス発散や仲間意識の確認のために行われることが多いですが、この行為は百害あって一利なしです。

悪口は人間関係を破壊し、最終的には自分自身の評価を著しく下げることにつながります。

ネガティブな雰囲気を作り出す

悪口や愚痴は、その場の空気を非常に重く、ネガティブなものに変えてしまいます。

誰かが悪口を始めると、聞いている側は同意を求められているようなプレッシャーを感じ、気まずい思いをします。

たとえその場では同調してしまったとしても、心の中では「この人は信用できないな」と感じています。

悪口が蔓延する職場は、社員同士の信頼関係が生まれにくく、心理的安全性が低い環境となり、生産性の低下にもつながります。

ターゲットは次々と変わる

悪口を言う人の特徴として、ターゲットが次々と変わることが挙げられます。

今日はAさんの悪口を言っていたかと思えば、明日はBさん、そしてAさんと一緒にCさんの悪口を言う、といった具合です。

これを聞いている人は、「今は一緒に言っているけれど、自分がいないところでは自分の悪口を言われているに違いない」と考えるようになります。

つまり、悪口を言う行為は、「私は誰のことも裏切る人間です」と公言しているのと同じなのです。

そんな人を心から信頼できる人はいないでしょう。

結局は自分に返ってくる

「人の噂も七十五日」ということわざがありますが、職場で言われた悪口は、回り回って本人の耳に届くことが少なくありません。

また、悪口を言っている現場を誰かに見られたり聞かれたりすることもあります。

そうなった場合、悪口を言っていた本人の信頼は失墜します。

「あの人は口が軽い」「平気で人の悪口を言う人だ」というレッテルを貼られ、重要な情報が回ってこなくなったり、周りから距離を置かれたりすることになります。

一時的な鬱憤晴らしのために、長期的な信頼を失うのはあまりにも代償が大きいと言えるでしょう。

上から目線の話し方が反感を買う

職場の人間関係は、日々のコミュニケーションの積み重ねによって築かれます。

その中で、相手を見下したような「上から目線」の話し方は、相手のプライドを傷つけ、強い反感を買う原因となります。

たとえ本人が先輩や上司であったとしても、敬意を欠いた態度は許容されません。

職場で嫌われる人は、無意識のうちにこのような話し方をしてしまっていることが多いのです。

一方的な決めつけやアドバイス

上から目線の話し方をする人は、相手の話を最後まで聞かずに、「要するに〇〇でしょ?」「それはこうすればいいんだよ」と一方的に話を要約したり、求められてもいないアドバイスをしたりします。

これは、「あなたより私の方が物事をよく理解している」という優位性を示したいという心理の表れです。

相手としては、自分の考えや悩みを軽んじられたように感じ、不快感を覚えます。

コミュニケーションはキャッチボールであり、相手の話を傾聴する姿勢が不可欠です。

専門用語やカタカナ語の多用

必要以上に専門用語やビジネス系のカタカナ語を多用するのも、上から目線と受け取られがちです。

もちろん、円滑なコミュニケーションのために専門用語が必要な場面もあります。

しかし、相手が理解しているかを確認せずに、「コンセンサスが」「エビデンスが」「アジェンダとしては」といった言葉を並べ立てるのは、自分の知識をひけらかしているように聞こえます。

本当に賢い人は、難しい内容を誰にでも分かる平易な言葉で説明できる人です。

相手の知識レベルに合わせた言葉選びができないのは、コミュニケーション能力の欠如と言えるかもしれません。

人を馬鹿にしたような態度

ため息をつきながら話を聞く、腕を組んでふんぞり返る、相手の言ったことを鼻で笑うなど、言動の端々に相手を馬鹿にしたような態度が表れるのも特徴です。

言葉そのものは丁寧でも、非言語的な部分で相手への侮蔑を示しているため、言われた方は深く傷つきます。

このような態度は、相手に精神的なダメージを与えるだけでなく、職場のパワーハラスメントと見なされる可能性も十分にあります。

相手を一人の人間として尊重する、という基本的な姿勢が欠けていると言わざるを得ません。

女性がとくに嫌う行動とは

職場の人間関係において、性別によるコミュニケーションスタイルの違いが摩擦を生むことがあります。

もちろん個人差が大きいことが大前提ですが、一般的に女性が男性の言動に対して「デリカシーがない」「不快だ」と感じやすいポイントがいくつか存在します。

職場で嫌われる人、特に男性が女性から嫌われる場合、これらの点に無頓着なことが多いようです。

共感を無視した正論

女性が仕事の愚痴や悩みを話すとき、求めているのは必ずしも具体的な解決策ではありません。

まずは「大変だったね」「それは辛かったね」と、自分の気持ちに寄り添い、共感してほしいと思っていることが多いのです。

しかし、問題解決を重視しがちな男性は、話を遮って「それは君のやり方が悪い」「こうすれば解決する」といった正論をぶつけてしまいがちです。

この態度は、女性からすると「私の気持ちを全く理解してくれない」と感じられ、強い反発を招きます。

アドバイスは、まず相手の感情を受け止めてからでも遅くはありません。

プライベートへの過度な干渉

「彼氏いるの?」「休みの日は何してるの?」といったプライベートに関する質問は、相手との関係性によってはセクシャルハラスメントと受け取られかねません。

特に、恋愛や結婚、容姿に関わる話題は非常にデリケートです。

本人は親しみを込めたコミュニケーションのつもりでも、相手は「なぜそんなことを教えなければならないのか」と強い不快感を抱いています。

職場はあくまで仕事をする場所であり、プライベートに土足で踏み込むような言動は厳に慎むべきです。

清潔感の欠如

服装の乱れや体臭、口臭など、清潔感の欠如は、性別を問わず不快感を与えるものですが、特に女性は敏感に感じ取る傾向があります。

寝ぐせのついた髪、シワだらけのシャツ、磨かれていない靴などは、「自己管理ができていないだらしない人」という印象を与えます。

見た目の清潔感は、相手に敬意を払っているかどうかの表れでもあります。

ビジネスパーソンとしての最低限のマナーとして、日頃から身だしなみには気を配る必要があるでしょう。

職場で嫌われる人の特徴をチェック

これまで、職場で嫌われる人の具体的な行動や性格について解説してきました。

ここで一度、自分自身や周りの人に当てはまる点がないか、客観的にチェックしてみましょう。

以下のリストは、職場で嫌われる人に共通してみられる特徴をまとめたものです。

もし複数当てはまる場合は、無意識のうちに周りを不快にさせている可能性があるため、注意が必要です。

- 自分の話ばかりで、人の話を聞かない

- 何かと理由をつけて仕事を断る

- 気分にムラがあり、態度が日によって変わる

- 平気で嘘をついたり、話を大げさに盛ったりする

- 感謝や謝罪の言葉を素直に言えない

- デスク周りが汚い、共有スペースをきれいに使わない

- 人によって態度をころころ変える

- 空気が読めず、不適切なタイミングで発言する

- ネガティブな発言が多く、周りの士気を下げる

- 時間を守らない、約束を軽んじる

これらの特徴は、一つひとつは些細なことかもしれません。

しかし、これらの小さな行動の積み重ねが、その人の「人間性」として認識され、信頼の有無を左右します。

特に、「感謝や謝罪ができない」「人によって態度を変える」といった点は、人としての誠実さに関わる重要なポイントです。

もし自分に当てはまる項目があったとしても、落ち込む必要はありません。

大切なのは、自分の言動を客観的に認識し、改善しようと意識することです。

日々の少しの心掛けで、周りのあなたに対する印象は大きく変わっていくはずです。

職場で嫌われる人への対処法と改善策

- 苦手な人との賢い関わり方と対処法

- 周囲との関係を改善する第一歩

- 職場で嫌われる人の末路とは

- 職場で嫌われる人にならないための心掛け

前半では、職場で嫌われる人の特徴や行動パターンについて詳しく見てきました。

では、もしあなたの職場にそのような人がいる場合、どのように付き合っていけば良いのでしょうか。

また、自分自身が「嫌われる人」にならないためには、どのような点を改善し、心掛けていけば良いのでしょうか。

この章では、より実践的な側面に焦点を当て、職場で嫌われる人への具体的な対処法と、自分自身の行動を改善するための方法について解説します。

健全な人間関係を築き、気持ちよく仕事に取り組むためのヒントを探っていきましょう。

苦手な人との賢い関わり方と対処法

職場で嫌われる人が身近にいると、毎日顔を合わせるだけでもストレスを感じるものです。

しかし、仕事である以上、全く関わらないわけにもいきません。

感情的に反発するのではなく、戦略的に、そして賢く関わっていくことで、自分自身の精神的な負担を軽減することができます。

ここでは、苦手な人との上手な付き合い方と具体的な対処法を紹介します。

物理的・心理的な距離を置く

最も基本的で効果的な対処法は、その人と距離を置くことです。

可能であれば、座席を離してもらったり、関わる必要のない業務ではチームを別にしてもらったりするなど、物理的な距離を確保しましょう。

それが難しい場合でも、心理的な距離を置くことは可能です。

具体的には、業務に必要な最低限の会話に留め、プライベートな話や雑談は避けるようにします。

相手の言動にいちいち心を揺さぶられず、「こういう人なんだ」と心の中で一線を引くことで、感情的な消耗を防ぐことができます。

相手を変えようと期待しない

「なぜあの人はあんな行動をとるのだろう」「こうすればいいのに」と、相手の言動に憤りを感じ、変えようと試みたくなるかもしれません。

しかし、他人を変えることは非常に困難であり、多大なエネルギーを消耗します。

多くの場合、職場で嫌われる人は自分に問題があるとは認識していません。

こちらが良かれと思ってアドバイスをしても、反発されたり逆恨みされたりする可能性さえあります。

「人は変えられない」という前提に立ち、相手に過度な期待をしないことが、ストレスを溜めないための重要な考え方です。

証拠を残し、然るべき場所に相談する

相手の行動が、単に「嫌な人」というレベルを超え、実務に支障をきたしたり、パワハラやモラハラに該当したりする場合は、我慢する必要はありません。

いつ、どこで、誰が、何をした(言った)のかを具体的に記録しておきましょう。

メールやチャットのやり取りは、客観的な証拠として有効です。

十分な記録が揃ったら、信頼できる上司や人事部に相談しましょう。

感情的に訴えるのではなく、記録に基づいて「〇〇という言動があり、業務にこのような支障が出て困っている」と事実を淡々と伝えることが重要です。

一人で抱え込まず、組織として対応してもらうのが最善の策です。

周囲との関係を改善する第一歩

もし、この記事を読んで「自分は職場で嫌われる人に当てはまるかもしれない」と感じた方がいたとしても、決して悲観することはありません。

問題点を自覚できたこと自体が、改善に向けた大きな一歩です。

人間関係は、日々の少しの心掛けで変えていくことができます。

ここでは、周囲との関係を改善し、信頼を取り戻すための具体的なアクションプランを紹介します。

まずは挨拶と感謝の言葉から

関係改善の基本は、ポジティブなコミュニケーションの回数を増やすことです。

その最も簡単で効果的な方法が、挨拶です。

毎朝、相手の目を見て「おはようございます」と笑顔で言うだけでも、相手に与える印象は大きく変わります。

また、何かをしてもらった際には、どんな些細なことでも「ありがとうございます」と具体的に伝える習慣をつけましょう。

「先日は〇〇を手伝っていただき、ありがとうございました。とても助かりました」のように、何に対して感謝しているのかを添えると、より気持ちが伝わります。

これらの基本的なコミュニケーションを徹底するだけでも、周りのあなたを見る目は変わってくるはずです。

人の話を最後まで聞く姿勢

もしあなたがこれまで自分の話ばかりしてしまっていたなら、意識して「聞き役」に徹する時間を作ってみましょう。

人は誰でも、自分の話を真剣に聞いてくれる人に対して好感を抱きます。

相手が話している間は、途中で口を挟まず、相槌を打ちながら最後まで耳を傾けましょう。

そして、話が終わったら「〇〇ということですね」と内容を要約して確認したり、「それで、どう感じましたか?」と相手の気持ちを尋ねたりすることで、「あなたの話をしっかり理解していますよ」というメッセージを伝えることができます。

自分の意見を言うのは、その後でも決して遅くはありません。

自分の非を素直に認めて謝る

ミスをしてしまった時、あるいは相手を不快にさせてしまった時には、言い訳をせずに素直に謝ることが信頼回復の鍵となります。

「申し訳ありません。私の確認不足でした。今後はこのようなことがないように、〇〇を徹底します」というように、謝罪の言葉と、具体的な再発防止策をセットで伝えることが重要です。

潔く非を認める態度は、誠実さの表れであり、周りからの評価をむしろ高めることにもつながります。

プライドが邪魔をするかもしれませんが、勇気を出して「ごめんなさい」と言うことが、関係改善の特効薬となるのです。

職場で嫌われる人の末路とは

職場で嫌われるような言動を続けていると、長期的にはどのような結果が待っているのでしょうか。

一時的には自分の思い通りに物事を進められているように感じるかもしれませんが、その代償は決して小さくありません。

ここでは、周囲への配慮を欠いた行動を取り続けた結果、訪れる可能性のある厳しい現実、つまり「末路」について解説します。

これは、反面教師として、自身の振る舞いを見直すための重要な視点となるでしょう。

重要な仕事から外され、孤立する

自己中心的で責任転嫁ばかりする人は、周りから「一緒に仕事をしたくない」と思われるようになります。

結果として、チームで進める重要なプロジェクトや、責任のあるポジションからは自然と外されていきます。

誰もがやりたがらないような単純作業や、一人で完結するような仕事しか回ってこなくなり、キャリアアップの機会を失います。

また、業務上の必要な情報共有も最低限になり、ランチや飲み会にも誘われなくなるなど、職場内で完全に孤立してしまうでしょう。

昇進・昇給のチャンスを逃す

多くの企業では、昇進や昇給の評価において、業務スキルだけでなく、協調性やリーダーシップといったヒューマンスキルも重視されます。

いくら個人の成績が良くても、チームの和を乱したり、部下を育成する能力がなかったりする人は、管理職として不適格と判断されます。

職場で嫌われる人は、このヒューマンスキルに大きな問題を抱えているため、昇進の道は閉ざされがちです。

同期が次々と出世していく中で、自分だけが取り残されるという状況に陥る可能性が高いのです。

最終的には居場所がなくなる

職場で孤立し、キャリアアップの道も閉ざされ、仕事へのモチベーションを維持することが困難になります。

周りからの冷たい視線に耐えられなくなり、自ら退職を選ぶケースも少なくありません。

また、転職を試みたとしても、前職での人間関係のトラブルは、リファレンスチェックなどで発覚することもあります。

たとえ転職できたとしても、根本的な性格や行動パターンを改めない限り、新しい職場でも同じことを繰り返し、結局どこにも居場所がなくなってしまうという悲しい結末を迎えることになりかねません。

人間関係は、働く上での大切な資本なのです。

職場で嫌われる人にならないための心掛け

最後に、この記事のまとめとして、職場で嫌われる人にならないために、日頃から意識すべき心掛けについてお話しします。

良好な人間関係は、特別な才能ではなく、日々の小さな意識の積み重ねによって築かれるものです。

ここで紹介するポイントを常に心に留めておくことで、あなたは誰からも好かれ、信頼される存在へと変わっていくことができるでしょう。

職場で嫌われる人という不名誉なレッテルを貼られることなく、充実した社会人生活を送るための羅針盤としてください。

- 職場で嫌われる人は自己中心的な行動が目立つ

- 自分のミスを認めず責任転嫁する態度は信頼を失う

- 陰口や悪口は巡り巡って自分の評価を下げる

- 相手を見下す上から目線の話し方は反感を買う

- 共感を無視した正論は特に女性から嫌われやすい

- 清潔感の欠如やプライベートへの過度な干渉は避けるべき

- 挨拶と感謝の言葉は良好な人間関係の基本

- 相手の話を最後まで聞く傾聴の姿勢が重要

- 苦手な人とは賢く距離を置き感情的にならない

- 問題行動は記録し然るべき部署に相談する

- 自分に非があれば素直に謝罪し改善する

- 他人を変えようとせず自分ができることに集中する

- 長期的に見れば嫌われる行動は自分のキャリアを損なう

- 周りへの敬意と配慮を忘れないことが最も大切

- 自分を客観視し常に言動を振り返る習慣を持つ