私たちの日常には、さまざまな人との関わりがあります。

その中で、「この人の言葉、なんだか信じられないな」と感じた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

信用できない人の口癖には、その人の深層心理や隠れた意図が反映されていることが少なくありません。

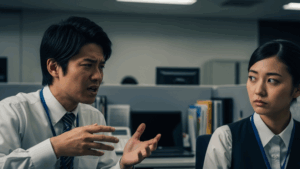

特に職場などの環境では、こうした人との付き合い方が人間関係のストレスに直結することもあります。

この記事では、信用できない人の口癖が持つ特徴や、その言葉の裏にある心理を深く掘り下げて解説します。

よく使われる言い訳のパターンや、巧みな責任逃れのフレーズ、噂話が好きな人の心理的背景などを知ることで、相手の言動をより客観的に見分けることができるようになるでしょう。

さらに、そうした人たちに振り回されないための具体的な対処法や、関わらないで済むための上手な距離の取り方、そして信頼を失った人がどのような末路を辿るのかについても触れていきます。

この記事を通じて、信用できない人の口癖を理解し、健全な人間関係を築くための一助となれば幸いです。

- 信用できない人がよく使う口癖の具体例

- 言葉の裏に隠された5つの心理的な背景

- 職場で見られる特徴的な言い訳や責任逃れのパターン

- 噂話や自己中心的な言葉が人間関係に与える影響

- 信用できない人を見分けるための着眼点

- ストレスを溜めないための賢い対処法と関わらないコツ

- 信頼を失った人が迎える末路の具体例

目次

信用できない人の口癖に隠された5つの心理

- つい使いがちな言い訳の言葉

- 巧妙な責任逃れのフレーズとは

- 噂話で他人を操作する心理

- 自己中心的な人の言葉の特徴

- 職場での人間関係を壊す言葉

つい使いがちな言い訳の言葉

信用できない人が会話の中で頻繁に用いるのが、言い訳の言葉です。

これらの言葉は、一見すると正当な理由のように聞こえるかもしれませんが、その本質は自己保身や現状維持への固執にあります。

彼らは自分の非を認めることを極端に恐れ、言葉巧みに状況を自分に有利な方向へと誘導しようとします。

例えば、最も代表的な言い訳の一つに「時間がない」「忙しい」というフレーズが挙げられます。

もちろん、本当に多忙な状況は誰にでもあります。

しかし、信用できない人はこれを常套句として使い、やるべきことから逃げたり、他人からの依頼を断ったりするための便利な盾にするのです。

この言葉の裏には、「あなたのために時間を使いたくない」「そのタスクは優先度が低い」という本音が隠されているケースが少なくありません。

また、「でも」「だって」「どうせ」といった逆接や否定から入る言葉も、言い訳の典型です。

これらの接続詞は、相手の意見や提案を無意識に拒絶し、自分の考えを変えずに済ませようとする心理の表れと言えるでしょう。

会話の冒頭でこれらを使うことで、議論の余地をなくし、自分のテリトリーを守ろうとするのです。

彼らは変化を嫌い、現状維持を望む傾向が強いため、新しい挑戦や面倒な事柄から逃れるために、無意識にこうした言葉を選んでしまいます。

さらに、「知らなかった」「聞いていない」という言葉も、責任を回避するための常套句です。

情報を意図的に無視したり、確認を怠ったりした自分自身の問題を棚に上げ、すべての原因を「情報が伝わってこなかったこと」にすり替えてしまいます。

このタイプの人は、自分のミスを認める勇気がなく、他人に責任を転嫁することで心の平穏を保とうとします。

これらの言い訳の言葉に共通するのは、問題の根本的な解決から目をそらし、一時的な安堵を得ようとする姿勢です。

長期的な信頼関係を築く上で、こうした言動がいかにマイナスに作用するかを理解していない、あるいは理解しようとしていないのかもしれません。

もしあなたの周りにこれらの言葉を多用する人がいるなら、その言葉を額面通りに受け取るのではなく、その裏にある心理や意図を冷静に観察することが重要です。

巧妙な責任逃れのフレーズとは

信用できない人の口癖の中でも、特に人間関係において深刻なダメージを与えるのが、責任逃れのフレーズです。

彼らは自身の過ちや失敗を認めることができず、言葉を巧みに操って自分以外の誰かや環境に原因を押し付けようとします。

このような言動は、周囲の人々に不信感や徒労感を与え、チームワークを著しく阻害する要因となります。

最も典型的な責任逃れのフレーズは、「〇〇さんのせいで」「〇〇が悪い」といった、他者を直接的に非難する言葉です。

問題が発生した際に、真っ先に原因を自分の外に探すのが彼らの特徴です。

たとえ自分に何らかの落ち度があったとしても、それを認めることなく、他人の小さなミスを針小棒大に指摘し、あたかもそれがすべての原因であるかのように語ります。

この背景には、自分のプライドを守りたいという強い自己愛と、失敗を他人に押し付けることで自分は有能であると錯覚したい心理が働いています。

また、「普通は〜するでしょ」「常識的に考えて」という言葉も、巧妙な責任逃れの一種です。

このフレーズは、自分の価値観や考え方を「普通」や「常識」という絶対的な基準にすり替え、それに従わない相手が間違っていると暗に非難する効果を持ちます。

自分の指示が曖昧だったり、説明が不十分だったりしたことが原因で問題が起きたとしても、「常識的に考えれば分かるはずだ」と主張することで、責任の所在を相手側に移してしまうのです。

さらに、「誰かがやると思った」「言われなかったからやっていない」という言葉も、主体性の欠如と責任感のなさを象徴しています。

彼らは自ら考えて行動することを避け、常に指示待ちの姿勢を取ります。

そして、何か問題が起きた際には、「指示がなかった」ことを理由に、自分には一切の責任がないと主張するのです。

このような態度は、チームで仕事を進める上で極めて有害と言えるでしょう。

彼らは自らの行動に責任を持つという意識が希薄で、常に安全な傍観者の立場でいようとします。

これらの責任逃れのフレーズに共通しているのは、問題を自分事として捉えず、常に他人事として扱おうとする無責任な姿勢です。

彼らは失敗から学ぶ機会を自ら放棄し、成長することを拒んでいるとも言えます。

もし、あなたの周りでこうしたフレーズを耳にすることがあれば、その人物との関わり方には注意が必要かもしれません。

噂話で他人を操作する心理

信用できない人の特徴的な行動の一つに、噂話や陰口を好むという点が挙げられます。

彼らは他人のプライベートな情報や、本人に直接は言えないようなネガティブな評価を、あたかも共有すべき重要な情報であるかのように吹聴して回ります。

こうした行動の裏には、単なる好奇心だけでなく、他人をコントロールし、自分の立場を有利にしたいという歪んだ欲求が隠されています。

噂話を広める人の心理としてまず考えられるのは、自己肯定感の低さです。

彼らは自分自身に自信がなく、他人の評価を下げることで相対的に自分の価値を高めようとします。

誰かの失敗や欠点を話題にすることで、「自分はあの人よりはマシだ」と感じ、一時的な優越感に浸るのです。

これは、自分自身の力で評価を得る努力をせず、他者を引きずり下ろすことで安心感を得ようとする、非常に消極的で不健全な自己肯定の方法と言えます。

また、噂話は人間関係を操作するための強力なツールにもなります。

例えば、「〇〇さんがあなたのことをこう言っていたよ」と、尾ひれをつけた情報を伝えることで、特定の二者間の関係に亀裂を生じさせようとします。

あるいは、「ここだけの話だけど」と前置きをして秘密を共有することで、相手に特別な信頼関係があるかのように錯覚させ、自分の味方に引き入れようとすることもあります。

このようにして、彼らは自分を中心とした情報網を形成し、コミュニティ内での影響力を確保しようと企むのです。

彼らにとって情報は、コミュニケーションの潤滑油ではなく、他人を支配するための武器に他なりません。

噂話がもたらす深刻な影響

噂話が厄介なのは、その内容が事実かどうかに関わらず、一度広まってしまうと簡単には消せないという点です。

根も葉もない噂によって、ターゲットにされた人物は社会的な信用を失い、精神的に大きなダメージを受けることになります。

噂を広めた側は「そんなつもりはなかった」と言い訳をするかもしれませんが、その言葉が持つ破壊力を軽視している時点で、他者への配慮が欠如していることは明らかです。

信用できない人が噂話をするときによく使う口癖には、「誰にも言わないでね」「これはオフレコなんだけど」といったものがあります。

これらの言葉は、聞く側に「自分は特別な情報を打ち明けられている」という錯覚を与え、口止めされているという意識から、かえって他の誰かに話したくなる心理を巧みに利用しています。

彼らは、情報がどのように伝播していくかを計算した上で、最も効果的な方法で噂を流しているのです。

もし誰かがあなたに他人の噂話を持ちかけてきたら、安易に同調したり、一緒に盛り上がったりするのは避けるべきです。

それは、あなた自身が不誠実な行為の片棒を担ぐことになるだけでなく、いずれあなたが噂のターゲットにされる可能性をも示唆しているからです。

自己中心的な人の言葉の特徴

信用できない人の口癖の根底には、しばしば強い自己中心的な考え方が存在します。

彼らの会話は常に自分を中心に展開され、他人の気持ちや状況に対する配慮が著しく欠けているのが特徴です。

彼らの言葉は、一見すると自信に満ち溢れているように聞こえるかもしれませんが、その実態は他者への共感性の欠如と、自分の欲求を最優先する姿勢の表れに他なりません。

自己中心的な人が多用する言葉の代表格は、「俺は」「私は」といった一人称の主語です。

もちろん、自分の意見を述べる際に一人称を使うのは自然なことですが、彼らはどのような話題であっても、最終的には自分の話にすり替えてしまいます。

他人が成功体験を語れば「俺の時はもっとすごかった」とマウンティングし、他人が悩みを打ち明ければ「私の苦労に比べれば大したことない」と一蹴します。

彼らにとって、会話は相互理解の場ではなく、自己顕示欲を満たすためのステージなのです。

また、「普通は」「常識的に」といった言葉を使い、自分の価値観を他人に押し付ける傾向も強く見られます。

彼らは自分の考えが絶対的に正しいと信じて疑わず、それと異なる意見を持つ人を「普通ではない」「非常識だ」と断罪します。

この背景には、多様な価値観を受け入れる柔軟性の欠如と、自分とは異なる他者を理解しようとしない傲慢な態度があります。

このような言動は、相手に窮屈さを感じさせ、自由な意見交換を妨げる壁となります。

さらに、彼らは自分の要求を通すためなら、平気で嘘をついたり、話を大げさに盛ったりすることも厭いません。

例えば、自分の利益になることであれば、「みんなもそう言っているよ」と、事実ではないことをあたかも総意であるかのように語り、相手を説得しようとします。

これは、自分の意見の正当性を補強するために、架空の多数派を捏造する行為です。

彼らにとって重要なのは、事実がどうであるかではなく、自分の思い通りに事が進むかどうかだけなのです。

他人の時間を軽視する言動も、自己中心的な人の特徴です。

約束の時間に平気で遅れてきても悪びれる様子もなく、「ごめん、ちょっと道が混んでて」などと、誰でも思いつくような言い訳でその場をやり過ごそうとします。

これは、相手が待っている時間を自分の時間よりも価値の低いものだと見なしている証拠です。

自己中心的な人の言葉や行動に振り回されないためには、彼らのペースに巻き込まれないことが肝心です。

彼らの自慢話や一方的な価値観の押し付けに対しては、適度な相槌で聞き流し、深入りしない姿勢を保つことが、自分の心を守る上で重要になります。

職場での人間関係を壊す言葉

職場は多くの時間を過ごす場所であり、そこでの人間関係は仕事のパフォーマンスや精神的な健康に大きな影響を与えます。

信用できない人が発する言葉は、このデリケートな職場の人間関係をいとも簡単に破壊してしまう危険性を孕んでいます。

彼らの無責任で配慮に欠けた一言が、チームの士気を下げ、同僚間の信頼関係にひびを入れることは少なくありません。

職場で特に問題となるのが、他人の手柄を横取りするような発言です。

例えば、チームで成し遂げた成果について上司に報告する際、他のメンバーの貢献には一切触れず、「私がこのように工夫した結果、成功しました」と、すべて自分の功績であるかのように語る人がいます。

このような行為は、共に汗を流した同僚たちの努力を踏みにじるものであり、チーム内に深刻な不信感を生み出します。

一度でもこのような経験をすると、他のメンバーは「この人と協力しても報われない」と感じ、協力的な姿勢を失ってしまうでしょう。

また、人によって態度を豹変させるのも、信用できない人の特徴です。

上司や権力のある人の前では従順な態度でごまをする一方で、部下や後輩に対しては横柄で威圧的な言葉を使います。

「こんなこともできないのか」「言われたことだけやっていればいいんだ」といった発言は、相手の人格を否定し、成長の機会を奪うパワハラに他なりません。

このような態度は、職場全体の風通しを悪くし、若手社員の離職につながる原因ともなり得ます。

彼らは、相手の立場によって自分の言葉を使い分けることで、自分の利益を最大化しようとしているのです。

職場の調和を乱す無責任な発言

会議の場などで、具体的な対案も出さずに否定的な意見ばかりを述べるのも、人間関係を壊す典型的な言動です。

「どうせ無理だよ」「やっても意味がない」といった言葉は、前向きな議論の芽を摘み、場の空気を停滞させます。

彼らは失敗したときのリスクを負うことを恐れ、何もしないことを選択しがちです。

しかし、その無責任な発言が、チーム全体の挑戦する意欲を削いでいることに気づいていません。

さらに、「聞いていない」「知らなかった」を連発し、自分の情報収集の怠慢や確認不足を棚に上げる行為も、周囲に多大な迷惑をかけます。

共有されたはずの情報を把握しておらず、プロジェクトの進行を妨げたとしても、彼らは悪びれることなく「だって、誰も教えてくれなかったし」と言い放ちます。

このような態度は、真面目に業務に取り組んでいる同僚たちに、無力感と憤りを感じさせるだけです。

これらの言葉が職場で頻繁に聞かれるようであれば、それは危険なサインです。

健全な組織文化を維持するためには、こうした破壊的な言動を看過せず、個人として、また組織として、毅然とした態度で向き合っていく必要があります。

信用できない人の口癖への賢い対処法とは

- まずは冷静に見分ける方法

- 信用できない人とは関わらない

- 上手な距離の置き方と対処法

- 信頼を失った人の末路とは

- 信用できない人の口癖を反面教師にする

まずは冷静に見分ける方法

信用できない人の口癖に振り回されず、自分自身を守るための第一歩は、相手の言動を冷静に観察し、その人が本当に信用に値しない人物なのかを客観的に見分けることです。

一時的な感情や思い込みで判断するのではなく、具体的な事実に基づいて評価することが重要になります。

見分けるための最も基本的な方法は、「言葉と行動が一致しているか」を確認することです。

口では「何でも手伝うよ」「任せておいて」と威勢のいいことを言うものの、実際には何もしなかったり、約束を簡単に破ったりする人は、信用できない可能性が高いでしょう。

一度や二度の失敗であれば誰にでもありますが、それが常習的である場合は、その人の言葉に重みがない証拠です。

彼らの発言を鵜呑みにせず、実際に行動が伴っているかを常にチェックする習慣をつけましょう。

次に注目すべきは、その人が「自分の都合が悪い状況でどのような反応をするか」です。

物事が順調に進んでいるときは誰でも良い顔ができますが、問題が発生したり、自分が不利な立場に置かれたりしたときに、その人の本性が現れます。

すぐに他人のせいにしたり、言い訳に終始したり、あるいは感情的になって相手を攻撃したりするようであれば、その人は困難な状況を共に乗り越えるパートナーとしては不適格です。

逆に、自分の非を素直に認め、解決に向けて建設的な行動を取れる人は、信頼できる人物と言えるでしょう。

トラブル発生時の対応こそ、その人の真価を測る絶好の機会なのです。

また、周囲の人々からの評判も重要な判断材料となります。

もちろん、噂話を鵜呑みにするのは危険ですが、多くの人が共通してその人物に対してネガティブな印象を抱いている場合、そこには何らかの理由があると考えられます。

特定の人だけでなく、複数の人から「あの人は約束を守らない」「平気で嘘をつく」といった声が聞こえてくるようであれば、それは個人の主観を超えた客観的な評価である可能性が高いです。

最後に、その人の過去の実績や経歴も参考にしましょう。

過去に何度も同じような問題を起こしていないか、前の職場やコミュニティでどのような評価を受けていたかなど、断片的な情報でも集めることで、人物像がより明確になります。

これらの方法を用いて冷静に相手を観察し、「信用できない」という確信が持てたなら、次のステップとして、その人との関わり方を考えていく必要があります。

信用できない人とは関わらない

相手を冷静に観察した結果、「この人は信用できない」という結論に至った場合、最も効果的で、かつ自分の心を守るための最善策は、可能な限りその人とは関わらないようにすることです。

相手を変えようとしたり、間違いを正そうとしたりする試みは、多くの場合、徒労に終わります。

彼らの言動の根底には、長年かけて形成された思考パターンや価値観があり、他人が少し指摘したくらいで簡単に変わるものではないからです。

関わらないと決めることは、決して逃げや無責任な態度ではありません。

むしろ、自分の時間や精神的なエネルギーという限られたリソースを、より生産的でポジティブな人間関係に集中させるための、賢明な戦略的判断と言えるでしょう。

信用できない人の言い訳を聞いたり、後始末をしたりすることに費やす時間を、信頼できる仲間との協力や自己成長のために使った方が、はるかに有意義です。

「関わらない」を実践する上でまず大切なのは、物理的な距離を置くことです。

職場であれば、不必要な雑談を避け、業務上最低限のコミュニケーションに留めるのが良いでしょう。

プライベートな付き合いの場に、その人がいるのであれば、参加を見送るという選択肢も時には必要です。

彼らとの接点を意図的に減らすことで、彼らのネガティブな影響力から自分を切り離すことができます。

次に、心理的な距離を置くことも重要です。

どうしても関わりを避けられない場合でも、相手の言葉を真に受けず、感情的に反応しないように心がけましょう。

彼らが責任転嫁や言い訳を始めたとしても、「またいつものパターンが始まったな」と心の中で冷静に受け流し、議論に深入りしないことです。

相手の土俵に乗って感情的になることは、相手の思う壺であり、あなたのエネルギーを消耗させるだけです。

関わらないことの重要性

信用できない人との関わりを断つことは、あなた自身の精神的な平穏を保つ上で不可欠です。

彼らの言動に日常的に晒されていると、知らず知らずのうちにストレスが蓄積し、人間不信に陥ったり、仕事へのモチベーションが低下したりする恐れがあります。

「あの人はそういう人だから仕方がない」と割り切り、自分の人生において重要な登場人物ではないと位置づけることで、心にかかる負担を大幅に軽減することができるのです。

もちろん、相手との関係性や状況によっては、完全に関わりを断つことが難しい場合もあるでしょう。

しかし、「可能な限り関わらない」という基本方針を心に持っておくだけで、日々の行動や判断に一本の筋が通ります。

誰にでも優しく、誠実であろうとすることは素晴らしいことですが、その優しさがあなた自身を傷つける結果になるのであれば、時には非情になる勇気も必要なのです。

上手な距離の置き方と対処法

信用できない人とは関わらないのが最善策ですが、職場の上司や同僚、あるいは取引先の担当者など、立場上どうしても関わりを避けられないケースも少なくありません。

そのような場合には、相手を刺激せず、かつ自分の心を守るための「上手な距離の置き方」と具体的な「対処法」を身につけておくことが極めて重要になります。

まず基本となるのは、コミュニケーションを「必要最低限」に絞ることです。

業務連絡や報告など、仕事を進める上で不可欠な会話以外は、極力避けるようにしましょう。

雑談やプライベートな話に発展しそうになったら、「すみません、少し急ぎの仕事がありまして」など、当たり障りのない理由をつけて、やんわりとその場を離れるのが賢明です。

会話をする際も、感情を交えず、事実だけを淡々と伝える「事実ベースのコミュニケーション」を心がけましょう。

次に、重要なやり取りは必ず記録に残すという習慣をつけることが、自分を守るための強力な武器となります。

口頭で指示を受けたり、約束を交わしたりした際には、必ずその内容をメールやチャットツールで再確認し、「先ほどお話しした件ですが、以下の内容で相違ないでしょうか」といった形で、相手にも確認を求めるのです。

これにより、後になって「言った」「言わない」の水掛け論になるのを防ぐことができます。

信用できない人は、記録に残らない口約束を悪用する傾向があるため、すべてのやり取りを文書化することが極めて有効な自己防衛策となります。

また、相手からの無理な要求や責任の押し付けに対しては、曖昧な態度を取らず、しかし冷静に「No」と伝える勇気も必要です。

ただし、感情的に反発するのは得策ではありません。

「その件につきましては、私の担当範囲ではないため、〇〇さんにご相談いただけますでしょうか」あるいは「現状のリソースではご期待に沿うのが難しい状況です」といったように、あくまで客観的な事実やルールを根拠に、丁寧かつ毅然とした態度で断ることが大切です。

一人で抱え込まないための対処法

もし、信用できない相手からの言動によって、業務に支障が出たり、精神的に追い詰められたりした場合は、決して一人で抱え込まないでください。

信頼できる上司や、さらにその上の役職者、あるいは人事部などの第三者に相談することが重要です。

相談する際には、感情的に不満を訴えるのではなく、いつ、どこで、誰が、何をしたか、そしてその結果どのような問題が生じたか、といった具体的な事実を、記録に基づいて時系列で整理して伝えるようにしましょう。

客観的な証拠を提示することで、あなたの訴えの信憑性が高まり、組織として適切な対応を促しやすくなります。

これらの対処法は、一見すると手間がかかるように感じるかもしれません。

しかし、こうした地道な積み重ねが、信用できない人との間に適切な壁を作り、あなた自身が安心して仕事に集中できる環境を守ることにつながるのです。

信頼を失った人の末路とは

口癖のように言い訳や責任転嫁を繰り返し、他人の信頼を裏切り続ける人は、短期的にはうまく立ち回っているように見えるかもしれません。

しかし、長期的な視点で見れば、彼らが迎える末路は決して明るいものではありません。

信頼という、人間関係における最も重要な資産を失った結果、彼らは徐々に孤立し、多くの機会を逃していくことになります。

まず、職場において信頼を失った人は、重要な仕事を任されなくなります。

上司や同僚は、「あの人に頼んでも、どうせ言い訳をしてやらないだろう」「ミスをしても責任を取らないから、安心して任せられない」と判断するようになります。

その結果、彼らは誰でもできるような単純作業や、責任の軽い仕事しか与えられなくなり、キャリアアップの機会を逸してしまいます。

昇進や昇給のチャンスも遠のき、同僚たちが次々とステップアップしていく中で、一人取り残されていくことになるでしょう。

人間関係の面でも、彼らは孤立を深めていきます。

最初は彼らの言葉を信じていた人たちも、度重なる裏切りによって、次第に距離を置くようになります。

困ったときに助けてくれる同僚はいなくなり、ランチや飲み会に誘われることも減っていくでしょう。

彼らが噂話や陰口で他人をコントロールしようとしても、その手口はやがて見抜かれ、「あの人と話すとろくなことがない」と、誰も相手にしなくなります。

表面的な付き合いはあっても、心から信頼し合えるような深い関係を築くことはできず、常に孤独感を抱えながら過ごすことになるのです。

信頼の喪失は、キャリアだけでなく、人生の豊かさそのものを蝕んでいくのです。

信頼回復の難しさとその先

一度失った信頼を回復するのは、非常に困難です。

たとえ本人が改心し、誠実な態度を取ろうと努力したとしても、周囲の人々は「また口だけではないか」と疑いの目を向け続けます。

信頼とは、日々の小さな誠実な行動の積み重ねによって、時間をかけて築かれるものです。

それを一瞬で壊してしまった代償は、本人が思っている以上に大きいのです。

最悪の場合、居心地の悪さから職場を去らざるを得ない状況に追い込まれることもあります。

しかし、転職したとしても、根本的な思考パターンや行動様式が変わらなければ、新しい環境でも同じことを繰り返し、再び信頼を失うという負のループに陥る可能性が高いでしょう。

このように、信用できない人の口癖を放置し、不誠実な言動を続けることは、最終的には自分自身の首を絞めることにつながります。

目先の利益や自己保身のために信頼を切り売りする行為が、いかに将来性のない愚かな選択であるか、彼らがそのことに気づく頃には、もう手遅れになっているのかもしれません。

信用できない人の口癖を反面教師にする

これまで、信用できない人の口癖が持つ特徴や心理、そしてその対処法について詳しく見てきました。

彼らの言動は、私たちにストレスや不快感を与えるものですが、見方を変えれば、そこから多くのことを学ぶことができる貴重な「反面教師」となり得ます。

彼らの失敗を客観的に分析し、自分自身の言動を振り返ることで、私たちはより信頼される人間へと成長することができるのです。

まず、彼らが多用する言い訳や責任転嫁の言葉を聞くたびに、「自分は同じような状況で、誠実な対応ができているだろうか」と自問自答する習慣をつけましょう。

仕事でミスをしたとき、素直に自分の非を認め、迅速に謝罪と報告、そして再発防止策の提示ができているか。

他人のせいにする前に、自分にできることはすべてやったかと胸に手を当てて考えることが重要です。

信用できない人の姿は、誠実さの価値を再認識させてくれる鏡の役割を果たします。

また、彼らが噂話や陰口で人間関係を操作しようとする様子を目の当たりにしたら、建設的なコミュニケーションの重要性を改めて学ぶことができます。

不満や意見があるならば、陰で言うのではなく、本人に直接、敬意をもって伝えるべきであること。

他人の評価を不当に下げるのではなく、良い点を見つけて正当に評価し、それを言葉にして伝えること。

こうしたポジティブなコミュニケーションを心がけることで、あなたの周りには自然と信頼できる仲間が集まってくるはずです。

彼らの不誠実な言動は、信頼関係がいかにデリケートで、一度壊れると修復が困難なものであるかを教えてくれます。

約束を守る、時間を守る、感謝の言葉を伝えるといった、人として当たり前の行動を一つひとつ丁寧に積み重ねていくことの大切さを、彼らは身をもって示してくれているのです。

信用できない人の口癖に不快感を覚えるのは、あなたの中に確固たる誠実さや正義感があるからに他なりません。

その気持ちを大切にし、彼らのようにはなるまいと決意を新たにすることで、あなたは人としてさらに一回り大きく成長できるでしょう。

彼らに出会ったことを不運だと嘆くのではなく、自分を磨くための砥石だと捉え、明日からの自身の言動に活かしていくことこそ、最も賢明で前向きな対処法と言えるのではないでしょうか。

- 信用できない人は「時間がない」「忙しい」と言い訳しがち

- 責任逃れのために「〇〇のせい」「聞いていない」を多用する

- 噂話や陰口を好み人間関係を操作しようとする心理がある

- 自己中心的な人は会話を自分の話にすり替える特徴を持つ

- 言葉と行動が一致しているかが見分けるポイント

- 問題発生時に他責にする人は信用できない可能性が高い

- 最も賢い対処法は可能な限り関わらないこと

- 物理的・心理的に距離を置くことが自己防衛につながる

- 重要なやり取りはメールなどで記録に残し証拠化する

- 無理な要求には毅然と、しかし丁寧に断る勇気を持つ

- 一人で抱え込まず信頼できる上司や第三者に相談する

- 信頼を失った人は重要な仕事を任されずキャリアを停滞させる

- 最終的には職場で孤立し人間関係の豊かさを失う

- 一度失った信頼の回復は極めて困難である

- 信用できない人の口癖を反面教師として自身の成長に活かす