仕事やプライベートで誰かに怒られた後、その出来事がいつまでも頭の中をぐるぐると回り続けて、他のことが手につかなくなってしまう経験はありませんか。

怒られたことが頭から離れない状態は、非常につらく、精神的にも大きな負担となります。

なぜあんなに厳しく言われなければならなかったのか、自分の何がいけなかったのかと繰り返し考えてしまい、夜も眠れないという方もいるかもしれません。

この記事では、怒られたことが頭から離れない原因を心理的な側面から深掘りし、そのつらい気持ちから抜け出すための具体的な対処法を解説します。

怒られた後の切り替え方がわからない、怒られるのが怖いと感じてしまう、そして怒られた後の罪悪感に苛まれている方々へ向けて、心を軽くするためのヒントを提供します。

また、怒られたことへの考え方を見直し、フラッシュバックのように思い出してしまう状況を克服する方法や、気にしないための心の持ちよう、さらには仕事への影響を最小限に抑えるための対処法まで、幅広くカバーしていきます。

このつらい状況を乗り越え、穏やかな心を取り戻すための一助となれば幸いです。

- 怒られたことが頭から離れない心理的な原因

- 考えすぎてしまう人の性格的特徴と背景

- HSPや過去のトラウマが影響する可能性

- ストレスが心に与える具体的な影響

- つらい気持ちを切り替えるための具体的なステップ

- 怒られた事実と自分の感情を切り離す方法

- 前向きな気持ちを取り戻すための改善策

目次

怒られたことが頭から離れない原因と心理

- 考えすぎてしまう人の性格的な特徴

- 過去のトラウマが影響している可能性

- 強いストレスによる心理的な影響

- HSP(敏感な気質)との関連性

- 仕事で怒られた後の具体的な対処法

誰かに怒られた後、その言葉や光景が何度も頭の中で再生され、深く落ち込んでしまうのはなぜでしょうか。

このセクションでは、怒られたことが頭から離れない状態の背後にある原因と心理を多角的に探求します。

個人の性格的な特徴から、過去の経験、さらにはHSPといった気質まで、さまざまな要因が複雑に絡み合っている可能性があります。

これらの原因を理解することは、自分自身を責めるのではなく、適切な対処法を見つけるための第一歩となるでしょう。

考えすぎてしまう人の性格的な特徴

怒られたことをいつまでも引きずってしまう背景には、その人の性格的な特徴が大きく関わっている場合があります。

もしあなたが以下の特徴に当てはまるなら、それが原因の一つかもしれません。

完璧主義な傾向

完璧主義の人は、自分に対して非常に高い基準を設定しています。

そのため、他人から指摘されたり怒られたりすると、「自分の基準を達成できなかった」「完璧ではなかった」という事実を重く受け止めてしまうのです。

一つのミスも許せないという気持ちが、怒られた事実を何度も反芻させる原因となります。

彼らにとって、失敗は単なる学びの機会ではなく、自己価値を揺るがす重大な出来事として捉えられがちなのです。

自己肯定感が低い

自己肯定感が低い人は、自分の価値を他人からの評価に依存する傾向があります。

そのため、怒られると「自分はダメな人間だ」「価値がない」と直接的に結びつけてしまいがちです。

他人からの否定的なフィードバックが、自己否定のループを強化してしまいます。

「やっぱり自分はダメなんだ」という思いが頭から離れなくなり、延々と自分を責め続けてしまうのです。

責任感が強すぎる

責任感が強いことは長所ですが、度を越すと自分を追い詰める原因になります。

何か問題が起きた際に「すべて自分のせいだ」と過剰に責任を感じてしまうため、怒られた内容だけでなく、それによって引き起こされた(かもしれない)あらゆる結果まで背負い込んでしまいます。

その重圧が、怒られた記憶を風化させることを難しくするのです。

他人の評価を気にしすぎる

周囲からどう見られているかを常に気にする人も、怒られたことを引きずりやすいです。

「あの人は私のことを嫌いになっただろうか」「周りの人も私のことを無能だと思っているかもしれない」といった不安が次々と湧き上がります。

怒られたという事実そのものよりも、それによって自分の社会的評価が下がったのではないかという恐怖が、頭の中で何度もシミュレーションされてしまうのです。

これらの性格的特徴は、決して悪いものではありません。

しかし、それが怒られたという出来事と結びついた時に、自分自身を苦しめる要因になり得ることを理解しておくことが大切です。

過去のトラウマが影響している可能性

現在、誰かに怒られたことが頭から離れないという悩みの根底には、過去の経験、特にトラウマが影響している可能性があります。

トラウマとは、心の傷として残るような衝撃的な出来事のことを指します。

その経験が、現在の出来事への反応を過敏にしているのかもしれません。

幼少期の家庭環境

子供の頃、親から頻繁に厳しく叱責されたり、条件付きの愛情(「良い子でいなければ愛さない」など)で育てられたりした経験は、心の深い部分に影響を残します。

例えば、親の期待に応えられなかった時に強く怒られた経験があると、「期待を裏切る=見捨てられる」という恐怖心が無意識に刷り込まれます。

そのため、大人になってから上司などに怒られると、その恐怖心が刺激され、当時の無力感や恐怖が蘇ってしまうのです。

これは単なる叱責ではなく、自分の存在価値そのものが脅かされるような感覚に陥るため、頭から離れなくなります。

学校でのつらい経験

学校でのいじめや、特定の教師からの厳しい指導、友人関係での孤立といった経験もトラウマとなり得ます。

例えば、大勢の前で教師に罵倒された経験があると、人前で怒られることに対して極度の恐怖を感じるようになります。

現在の職場で怒られた場面が、過去のつらい記憶と重なり合い(フラッシュバック)、当時の感情が再体験されることで、必要以上に大きな精神的ダメージを受けてしまうのです。

過去の職場での失敗体験

以前の職場で重大なミスをしてしまい、厳しく責任を追及された経験も、トラウマとして残ることがあります。

その出来事が原因で、「自分は仕事ができない人間だ」という強い自己否定感を抱くようになったかもしれません。

そうすると、新しい職場で少し注意されただけであっても、「また同じ失敗を繰り返してしまうのではないか」「ここでも自分はダメだ」という過去の絶望感と結びつき、過剰に反応してしまうのです。

これらの過去のトラウマは、現在の出来事に対する「心の警報装置」を過敏にさせているようなものです。

怒られたという出来事そのものの大きさ以上に、過去の傷がうずき、心を乱している可能性があることを理解することが、自分を客観的に見つめ直すきっかけになるかもしれません。

強いストレスによる心理的な影響

怒られたことが頭から離れない状態は、強いストレスが心に与える影響によって、さらに悪化することがあります。

ストレスは、私たちの思考や感情、そして身体にまで多岐にわたる変化を引き起こします。

特に、精神的に追い詰められている時に怒られると、その影響は深刻です。

認知の歪み(ネガティブ思考)

強いストレスにさらされている時、私たちの脳は脅威に対して敏感になります。

これは生存本能としては自然な反応ですが、物事を客観的に判断する能力を低下させ、「認知の歪み」と呼ばれる思考の偏りを引き起こします。

例えば、以下のような歪みが生じやすくなります。

- 白黒思考: 「少し怒られた」のではなく「完全に失敗した、もう終わりだ」と極端に考える。

- 過度の一般化: 「一度のミスで怒られた」ことを「自分はいつも失敗する人間だ」と一般化してしまう。

- 心のフィルター: 良かった点(例えば、9割は上手くいっていた)は無視して、怒られた1割の悪い点だけに焦点を当ててしまう。

- マイナス化思考: 誰かに褒められても「お世辞だろう」と否定的に捉え、怒られたことだけを真実として受け止める。

このような認知の歪みが、怒られたという一つの出来事を、実際よりもはるかに深刻で絶望的なものとして捉えさせてしまうのです。

反芻思考(ぐるぐる思考)

ストレスは、反芻思考(はんすうしこう)を誘発します。

反芻思考とは、ネガティブな出来事や感情について、何度も繰り返し考え続けてしまう思考パターンのことです。

「なぜあんなことを言われたんだろう」「こう返せばよかった」「あの時の相手の表情は…」といった思考が、自分の意思とは関係なく頭の中を支配します。

このぐるぐる思考は、問題を解決するどころか、不安や抑うつ気分を増大させるだけで、精神的なエネルギーを消耗させてしまいます。

ストレスによって脳の注意を切り替える機能が低下するため、一度囚われると抜け出しにくくなるのです。

身体的な反応

心理的なストレスは、自律神経のバランスを乱し、身体にも影響を及ぼします。

怒られたことを思い出すたびに、動悸がしたり、胃が痛くなったり、夜眠れなくなったりすることがあります。

特に睡眠不足は、脳の疲労を回復させ、感情を整理するプロセスを妨げるため、ネガティブな思考をさらに強化するという悪循環を生み出します。

このように、強いストレス下にあると、心は物事をネガティブに捉えやすくなり、その思考から抜け出せず、身体にも不調をきたします。

怒られたことが頭から離れないのは、あなたの意志が弱いからではなく、ストレスによる正常な心理的・身体的反応である可能性が高いのです。

HSP(敏感な気質)との関連性

もしあなたが、他の人よりも物事を深く感じ取ったり、些細なことに気づきやすかったり、他人の感情に強く共感したりする傾向があるなら、「HSP(Highly Sensitive Person)」かもしれません。

HSPは病気ではなく、生まれ持った気質であり、人口の約15〜20%、つまり5人に1人が該当すると言われています。

このHSPの気質が、怒られたことを過度に引きずってしまう原因となっている可能性があります。

HSPの主な特徴

HSPの提唱者であるエレイン・アーロン博士は、HSPの特性を「DOES(ダズ)」という4つの頭文字で説明しています。

| 特性 (DOES) | 具体的な内容 |

|---|---|

| D (Depth of processing) | 物事を深く処理する。一つの情報を多角的・深く考え、本質を掴もうとする。 |

| O (Overstimulation) | 刺激を受けやすく、疲れやすい。人混み、大きな音、強い光などが苦手。 |

| E (Emotional reactivity and high Empathy) | 感情の反応が強く、共感力が高い。他人の感情が自分のことのようにわかる。 |

| S (Sensitivity to Subtleties) | 些細な刺激を察知する。場の雰囲気、人の表情や声のトーンの変化に敏感。 |

HSPと怒られることの関係

これらのHSPの特性は、怒られたという出来事に対して、非HSPの人よりも強く反応する原因となります。

まず、「物事を深く処理する(D)」ため、怒られた言葉の意味や背景、相手の意図などを延々と考え続けてしまいます。

「なぜあの言葉を使ったのか」「本当はどういう意味だったのか」と、思考が止まらなくなるのです。

次に、「刺激を受けやすい(O)」ため、怒鳴り声や厳しい口調、相手の険しい表情といった刺激そのものが、心身に大きな負担となります。

普通の人が「注意された」と感じるレベルでも、HSPの人にとっては「攻撃された」と感じるほどの強い刺激になることがあります。

さらに、「共感力が高く、感情の反応が強い(E)」ため、相手の怒りの感情を自分のことのように強く感じ取ってしまいます。

相手のイライラや不満を吸収してしまい、自分が怒られている以上に、相手を怒らせてしまったことへの罪悪感でいっぱいになるのです。

そして、「些細な刺激を察知する(S)」能力により、相手の眉間のしわや声のわずかな震えなど、非言語的なサインを敏感に読み取ります。

そのサインから「自分は完全に嫌われてしまった」「もう信頼関係は終わりだ」といった最悪のシナリオを想像し、不安を増大させてしまう傾向があります。

HSPの気質を持つ人にとって、怒られることは単なるフィードバックではなく、心全体を揺さぶるような大きな出来事なのです。

もし自分がHSPかもしれないと感じたら、それは自分の弱さではなく、生まれ持った特性なのだと理解することが、自分を責めずに次の一歩を踏み出す助けになります。

仕事で怒られた後の具体的な対処法

仕事で怒られた後、そのことで頭がいっぱいになり、次の業務に集中できなくなってしまうのは非常につらい状況です。

しかし、感情に流されるままでは状況は改善しません。

ここでは、怒られた直後から実践できる、心を落ち着かせ、前向きに仕事に取り組むための具体的な対処法を紹介します。

ステップ1:物理的にその場を離れる

怒られた直後は、感情が高ぶり、冷静な判断が難しい状態です。

可能であれば、数分間だけでもその場を離れましょう。

トイレに行ったり、給湯室で飲み物を入れたり、会社の外の空気を吸ったりするだけでも効果があります。

物理的に場所を変えることで、高ぶった感情と思考の連鎖を一度断ち切ることができます。

このクールダウンの時間が、感情的な反応から理性的で客観的な思考へと切り替えるための重要な第一歩です。

ステップ2:深呼吸で心を落ち着かせる

怒られたことによるストレスは、交感神経を優位にし、呼吸を浅く速くします。

意識的に深呼吸を行うことで、副交感神経を刺激し、心と体をリラックスさせることができます。

- まず、体の中の空気をすべて吐き出します。

- 次に、鼻から4秒かけてゆっくりと息を吸い込みます。

- そして、7秒間息を止めます。

- 最後に、口から8秒かけてゆっくりと息を吐き出します。

この「4-7-8呼吸法」を数回繰り返すだけで、心拍数が落ち着き、冷静さを取り戻す助けになります。

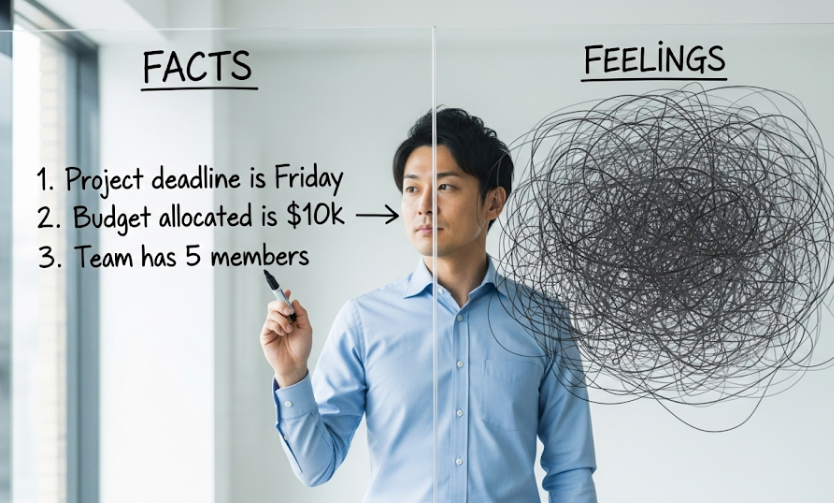

ステップ3:事実と解釈を書き出して整理する

席に戻ったら、紙とペンを用意し、頭の中を整理します。

ポイントは、「事実」と「自分の解釈(感情)」を分けて書き出すことです。

- 事実: 「〇〇の書類で、Aという項目の記載が漏れていたことを指摘された」「納期に遅れたことを叱責された」など、客観的な出来事を具体的に書きます。

- 解釈・感情: 「自分は無能だと思われたに違いない」「もう期待されていない」「嫌われてしまった」「つらい、悲しい」など、その事実に対して自分がどう感じ、どう解釈したかを書きます。

この作業により、自分が何に対して落ち込んでいるのかが明確になります。

多くの場合、事実そのものよりも、自分自身が生み出したネガティブな解釈によって苦しんでいることに気づくことができます。

ステップ4:次に取るべき行動を具体化する

事実を整理したら、次は具体的な行動計画を立てます。

「落ち込む」という漠然とした状態から、「行動する」という具体的なステップに移ることで、思考を未来志向に切り替えることができます。

- 謝罪と確認: もし必要であれば、改めて相手に謝罪し、指摘された内容について自分の理解が正しいかを確認します。「先ほどは申し訳ありませんでした。ご指摘いただいた点は、〇〇という理解でよろしいでしょうか?」

- ミスの修正: 指摘された書類の修正や、タスクのやり直しなど、具体的な修正作業に取り掛かります。

- 再発防止策の検討: なぜそのミスが起きたのかを考え、次に同じミスをしないための仕組み(チェックリストを作る、ダブルチェックを依頼するなど)を考えます。

具体的なタスクに集中することで、ネガティブな感情から意識をそらし、自己効力感(自分は問題を解決できるという感覚)を取り戻すことができます。

仕事で怒られることは誰にでもあります。

重要なのは、その経験を人格否定と捉えず、成長のためのフィードバックとして捉え、具体的な行動に移していくことです。

怒られたことが頭から離れない時の気持ちの切り替え方

- まずは自分の感情を素直に認める

- 怒られた原因を客観的に分析する

- 事実と感情を切り離して考える方法

- 信頼できる人に相談して不安を解消

- 気持ちを切り替えるための改善策

- まとめ:怒られたことが頭から離れない自分を責めない

怒られたことが頭から離れないという苦しいループから抜け出すためには、意識的な気持ちの切り替えが必要です。

ただ「忘れよう」と努力するだけでは、かえってその記憶に囚われてしまいます。

このセクションでは、自分の感情と向き合い、物事の捉え方を変え、心を軽くしていくための具体的なステップと思考法を紹介します。

これらの方法を実践することで、ネガティブな思考の連鎖を断ち切り、穏やかな心を取り戻す手助けとなるでしょう。

まずは自分の感情を素直に認める

怒られたことが頭から離れない時、私たちがやってしまいがちなのが、「こんなことで落ち込んではいけない」「早く忘れなければ」と自分の感情に蓋をしてしまうことです。

しかし、無理に感情を抑圧することは、かえってその感情を長引かせ、心の奥底にくすぶらせる原因となります。

気持ちを切り替えるための最初の、そして最も重要なステップは、今自分が感じている感情をありのままに認め、受け入れることです。

感情に名前をつける(ラベリング)

まずは、心の中に渦巻いている感情が何なのかを、具体的に言葉にしてみましょう。

これは「感情のラベリング」と呼ばれる心理学的な手法で、感情を客観視するのに役立ちます。

例えば、「私は今、悲しいんだな」「悔しいと感じている」「不安でいっぱいだ」「恥ずかしい気持ちだ」といった具合です。

漠然とした「嫌な気持ち」を具体的な言葉にすることで、感情の波に飲み込まれるのではなく、それを少し離れた場所から眺めることができるようになります。

「なるほど、今の私の心は『悔しさ』と『悲しさ』で占められているのか」と認識するだけで、感情の支配から一歩抜け出すことができます。

自己共感(セルフ・コンパッション)を実践する

感情を認めたら、次にその感情を抱いている自分自身に優しく寄り添ってあげましょう。

もし親しい友人が同じように落ち込んでいたら、あなたはどんな言葉をかけますか。

「そんなに自分を責めないで」「つらかったよね」「落ち込むのも無理はないよ」といった優しい言葉をかけるのではないでしょうか。

その同じ言葉を、自分自身にかけてあげるのです。

これを自己共感(セルフ・コンパッション)と言います。

「あんなに言われたら、悲しくなるのは当たり前だ」「悔しいと思うのは自然なことだよ」と、自分の感情を否定せずに、その存在を許可してあげましょう。

私たちは他人には優しくできても、自分自身に対しては非常に厳しくなりがちです。

しかし、苦しんでいる時に最も寄り添ってあげるべきなのは、他の誰でもない自分自身です。

感情を感じきる時間を作る

感情を認めた上で、意識的にその感情を感じきる時間を作ることも有効です。

例えば、「今から15分間は、思いっきり落ち込もう」と決めて、安全な場所で悲しい音楽を聴いたり、クッションを抱きしめたりして、その感情に浸ります。

不思議なことに、感情は無理に追い払おうとすると抵抗しますが、「いてもいいよ」と許可すると、満足して自然と去っていくことがあります。

時間を区切ることで、一日中その感情に引きずられるのを防ぐ効果もあります。

自分の感情を否定せず、受け入れること。

それは、怒られたという出来事を肯定することとは違います。

あくまで、その出来事によって傷つき、悲しんでいる「自分の心」を大切にするためのプロセスなのです。

怒られた原因を客観的に分析する

感情を一度受け止めて少し冷静になれたら、次のステップとして、なぜ怒られたのか、その原因を客観的に分析してみましょう。

感情的な混乱の中から、事実に基づいた学びを見つけ出すことが目的です。

このプロセスは、自分を責めるためではなく、未来の成長のために行うという意識を持つことが重要です。

「自分」「相手」「状況」の3つの視点で考える

物事を一つの視点、つまり「自分のせいだ」という視点だけで見ていると、視野が狭くなり、客観的な分析はできません。

そこで、以下の3つの要因に分けて考えてみましょう。

- 自分側の要因: 自分の行動や言動に、改善すべき点はなかったか?

例:確認を怠った、報告が遅れた、事前の準備が不足していたなど。具体的に、どの行動が指摘されたのかを振り返ります。 - 相手側の要因: 相手の状況や状態に、何か影響する要素はなかったか?

例:相手が非常に忙しそうだった、機嫌が悪そうだった、完璧を求めるタイプの人である、言葉の選び方が厳しい傾向があるなど。これは相手を非難するためではなく、状況を多角的に理解するためです。 - 状況・環境側の要因: その場の状況や環境に、問題を引き起こす要素はなかったか?

例:そもそも納期が非常に短かった、チーム内の情報共有が不足していた、会社のシステムに問題があった、騒がしくて指示が聞き取りにくかったなど。

このように多角的に分析することで、「すべて自分が悪かった」という極端な結論から抜け出し、「自分の〇〇という行動には改善の余地があった。しかし、相手の機嫌やタイトなスケジュールも影響していたかもしれない」という、よりバランスの取れた見方ができるようになります。

「変えられること」と「変えられないこと」を区別する

次に、分析した要因を「自分でコントロールできること(変えられること)」と「自分ではコントロールできないこと(変えられないこと)」に分類します。

| 分類 | 具体例 |

|---|---|

| 変えられること | ・自分の行動(次からはダブルチェックする、早めに報告する) ・自分のスキル(知識を増やす、技術を磨く) ・自分の考え方(事実と感情を分ける練習をする) |

| 変えられないこと | ・過去の出来事(怒られたという事実は変えられない) ・他人の感情や性格(相手が怒りっぽい性格であること) ・他人の行動(相手の言い方や態度) ・会社の決定や環境 |

私たちの精神的なエネルギーは有限です。

その貴重なエネルギーを、「変えられないこと」に対してクヨクヨ悩むことに使うのは非常にもったいないことです。

「なぜあの人はあんな言い方しかできないんだ」と考えても、相手を変えることはできません。

分析の目的は、エネルギーを注ぐべき「変えられること」、つまり「次から自分はどう行動するか」に焦点を絞り込むことです。

この客観的な分析を通じて、漠然とした自己否定から、具体的な改善行動へと意識をシフトさせることが、前向きな気持ちの切り替えにつながるのです。

事実と感情を切り離して考える方法

怒られたことが頭から離れないとき、私たちの心の中では「起きた出来事(事実)」と「それに対する自分の感情や解釈」がごちゃ混ぜになっています。

例えば、「書類のミスを指摘された(事実)」が、いつの間にか「私は仕事のできないダメな人間だ(感情・解釈)」にすり替わってしまうのです。

この混同が、私たちを過度に苦しめます。

ここでは、この2つを意識的に切り離し、冷静さを取り戻すための思考法を紹介します。

ABC理論を参考にしてみる

臨床心理学者のアルバート・エリスが提唱した「ABC理論」は、この問題を理解するのに役立ちます。

- A (Activating event): 出来事(例:上司に怒られた)

- B (Belief): ビリーフ、つまり出来事の受け止め方・考え方のクセ(例:「ミスをする人間は価値がない」「人から怒られるべきではない」)

- C (Consequence): 結果として生じる感情や行動(例:激しく落ち込む、不安で眠れない)

この理論のポイントは、出来事(A)が直接、感情(C)を引き起こしているのではなく、その間にある私たちの「受け止め方(B)」が感情を決定している、という点です。

つまり、怒られた(A)から落ち込む(C)のではなく、怒られたことに対して「自分は無能だ(B)」と解釈したから、落ち込む(C)という結果が生まれるのです。

自分の「ビリーフ(B)」に気づく

つらい感情(C)から抜け出すためには、自分の「ビリーフ(B)」がどのようなものか、その特徴に気づくことが第一歩です。

「〜ねばならない」「〜べきだ」という言葉を使って考えてみると、自分のビリーフが見つかりやすいです。

- 「私は常に完璧でなければならない」

- 「人から決して否定されるべきではない」

- 「一度の失敗も許されるべきではない」

- 「常に周りの期待に応えなければならない」

これらは「非合理的なビリーフ」と呼ばれ、現実的ではなく、自分を不必要に追い詰める原因となります。

柔軟で合理的なビリーフに書き換える

自分の非合理的なビリーフに気づいたら、それをより柔軟で、現実的で、自分を助ける「合理的なビリーフ」に意識的に書き換える練習をします。

| 非合理的なビリーフ(自分を追い詰める考え) | 合理的なビリーフ(自分を助ける考え) |

|---|---|

| 「ミスをする人間は価値がない」 | 「人間は誰でもミスをするものだ。ミスから学べば成長できる」 |

| 「人から決して否定されるべきではない」 | 「人から否定的なフィードバックをもらうこともある。それは人格否定ではなく、行動への指摘だ」 |

| 「一度の失敗で全てが終わりだ」 | 「一度の失敗はつらいけれど、これで全てが終わるわけではない。挽回は可能だ」 |

この思考の練習は、すぐには身につかないかもしれません。

しかし、怒られたことを思い出すたびに、「待てよ、これは事実か?それとも自分の非合理的な解釈か?」と自問自答し、合理的な考え方を意識的に選ぶことで、感情の波に飲まれにくくなっていきます。

事実と感情を切り離すことは、出来事を客観視し、心を過剰なダメージから守るための強力なスキルなのです。

信頼できる人に相談して不安を解消

一人で悩み事を抱え込んでいると、思考はどんどん内向きになり、ネガティブな堂々巡りから抜け出せなくなります。

怒られたことが頭から離れず、つらい気持ちが続くとき、信頼できる誰かに話を聞いてもらうことは、心を軽くするための非常に有効な手段です。

相談することのメリット

誰かに話すことには、いくつかの重要な心理的メリットがあります。

- カタルシス効果: 心の中にあるモヤモヤした感情を言葉にして外に出す(表出する)だけで、気持ちがスッキリし、精神的な緊張が和らぎます。これをカタルシス効果と呼びます。

- 思考の整理: 人に話そうとすることで、頭の中で混乱していた出来事や感情を、順序立てて整理する必要が出てきます。話しているうちに、自分でも気づかなかった問題点や自分の本心に気づくことがあります。

- 客観的な視点を得る: 自分一人では「すべて自分が悪い」と思い込んでいても、他人から見れば「それはあなたのせいだけじゃないよ」「その状況なら仕方ないよ」といった、客観的で新しい視点を提供してもらえます。これにより、狭くなっていた視野が広がります。

- 社会的サポートの実感: 「自分のことを気にかけてくれる人がいる」「自分は一人じゃない」と感じることは、安心感や自己肯定感を取り戻す上で非常に重要です。

誰に相談するか

相談相手は慎重に選ぶことが大切です。

誰にでも話せば良いというわけではありません。

理想的な相談相手は、以下の特徴を持つ人です。

- 傾聴してくれる人: あなたの話を途中で遮ったり、すぐにアドバイスや説教をしたりせず、まずはじっくりと耳を傾けてくれる人。

- 共感してくれる人: あなたの気持ちに寄り添い、「つらかったね」「それは大変だったね」と共感的な態度を示してくれる人。

- 秘密を守れる人: 話した内容を他人に漏らさない、口が堅く信頼できる人。

- 肯定的な人: あなたの人格を否定せず、「あなたなら大丈夫」と励ましてくれる人。

親しい友人、家族、パートナー、あるいは社内の信頼できる先輩や同僚などが候補になるでしょう。

もし、身近に適切な相談相手がいない場合は、専門家であるカウンセラーやキャリアコンサルタントに相談することも一つの有効な選択肢です。

専門家は守秘義務があり、傾聴と共感のプロフェッショナルです。

相談する際のポイント

相談する際には、「ただ話を聞いてほしいだけなんだけど…」と最初に断っておくのも良い方法です。

そうすることで、相手は「アドバイスをしなければ」というプレッシャーから解放され、より傾聴に集中しやすくなります。

つらい気持ちを一人で抱え込む必要はありません。

勇気を出して誰かに話してみることで、心の重荷が軽くなり、問題解決の糸口が見つかるかもしれません。

気持ちを切り替えるための改善策

自分の感情と向き合い、原因を分析し、誰かに相談してもなお、ふとした瞬間に怒られた記憶が蘇ってくることはあるでしょう。

ここでは、ネガティブな思考のループから抜け出し、積極的に気持ちを切り替えるための具体的な行動や習慣を紹介します。

これらの改善策は、心のリフレッシュを促し、前向きなエネルギーを取り戻すのに役立ちます。

五感を使うリフレッシュ法

頭の中でぐるぐる考えてしまう反芻思考を断ち切るには、「今、ここ」の感覚に意識を向けることが効果的です。

五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)を刺激する活動は、思考から感覚へと意識をシフトさせてくれます。

- 好きな音楽を聴く: 心が落ち着くクラシックや、気分が上がるアップテンポな曲など、その時の気分に合わせた音楽に没頭する。

- 美味しいものを食べる: 好きなスイーツや、少し贅沢なランチなど、味わうことに集中して食事を楽しむ。

- アロマを焚く: ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のある香りで部屋を満たす。

- 温かいお風呂に浸かる: 好きな香りの入浴剤を入れ、ゆっくりと体を温める。

- 自然に触れる: 公園を散歩して木々の緑を眺めたり、風の音を聞いたり、花の香りをかいだりする。

軽い運動で心身を解放する

運動は、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌を促し、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させる効果があることが科学的に証明されています。

激しい運動である必要はありません。

- ウォーキングやジョギング

- ヨガやストレッチ

- サイクリング

- ラジオ体操

少し汗ばむ程度の運動を15分から30分程度行うだけで、気分が晴れやかになり、ネガティブな思考が軽減されるのを実感できるでしょう。

運動中は体の動きに集中するため、自然と頭の中のおしゃべりが止まります。

全く別のことに没頭する

脳は一度に二つのことに集中するのが苦手です。

この性質を利用して、怒られたこととは全く関係のない、集中力を要する活動に没頭する時間を作りましょう。

- 読書や映画鑑賞(特にストーリーに引き込まれるもの)

- パズルやプラモデル作り

- 料理やお菓子作り

- 絵を描いたり、楽器を演奏したりする創作活動

- 部屋の掃除や模様替え

何かに夢中になっている間は、悩みを考える余地がなくなります。

活動を終えた後には、達成感も得られ、気分がリフレッシュしているはずです。

成功体験を思い出す・記録する

怒られたことで自己肯定感が下がっているときには、過去の成功体験を意識的に思い出すことが有効です。

これまで仕事で褒められたこと、誰かに感謝されたこと、困難を乗り越えた経験などを思い出してみましょう。

日記や手帳に、その日あった小さな成功や良かったこと(「〇〇さんにお礼を言われた」「タスクを時間内に終えられた」など)を記録する「成功日記」をつけるのもおすすめです。

自分には価値があり、できることもあるのだという事実を再確認することが、失った自信を取り戻す助けになります。

これらの改善策を日常生活に取り入れ、自分に合った方法を見つけることで、怒られたことへの執着から心を解放し、健やかな精神状態を保つことができるようになります。

まとめ:怒られたことが頭から離れない自分を責めない

これまで、怒られたことが頭から離れない原因と、その対処法について詳しく見てきました。

さまざまな原因や心理、そして具体的な切り替え方がありましたが、最も大切なことは、そんな状態になってしまう自分自身を責めないことです。

怒られたことを引きずってしまうのは、あなたが弱いからでも、ダメな人間だからでもありません。

それは、あなたが真面目で、責任感が強く、物事を深く考えることができる証拠でもあります。

また、HSPのように繊細で共感力が高い気質であったり、過去の経験が影響していたりと、自分ではコントロールできない要因が関係していることも多いのです。

重要なのは、その特性を理解し、自分に合った方法で心をケアしてあげることです。

感情を認め、原因を客観的に分析し、事実と解釈を切り離す。

そして、信頼できる人に話したり、リフレッシュする時間を作ったりと、具体的な行動を起こしていく。

これらのステップは、一朝一夕で完璧にできるものではないかもしれません。

しかし、一つひとつ試していくうちに、あなたは必ずネガティブな思考のループから抜け出す力を身につけていくことができます。

怒られた経験は、つらいものですが、それは同時に成長の機会でもあります。

そのフィードバックから学び、次に活かすことができれば、その経験は決して無駄にはなりません。

何よりもまず、今日まで悩み、苦しみながらも頑張ってきた自分自身を、どうか優しく労ってあげてください。

自分を大切にすることが、前へ進むための何よりのエネルギーとなるはずです。

- 怒られたことが頭から離れないのは性格や過去の経験が影響する

- 完璧主義や自己肯定感の低さが原因の一つになり得る

- 幼少期や過去の職場のトラウマが現在の反応を強くしている可能性がある

- 強いストレスはネガティブ思考や反芻思考を悪化させる

- HSP(敏感な気質)の人は刺激を強く受け止めやすい

- 対処の第一歩は物理的にその場を離れてクールダウンすること

- 気持ちを切り替えるにはまず自分の感情を素直に認めることが重要

- 原因を「自分」「相手」「状況」に分けて客観的に分析する

- 「変えられること」にエネルギーを集中させることが大切

- 「事実」と「自分の感情・解釈」を切り離して考える練習をする

- 信頼できる人に相談することで客観的な視点や安心感を得られる

- 五感を使うリフレッシュ法や軽い運動は気分転換に効果的

- 全く別のことに没頭する時間を作りネガティブな思考を中断させる

- 過去の成功体験を思い出し自己肯定感を回復させる

- 怒られたことを引きずる自分を責めず優しくケアすることが最も大切