「友達や家族に囲まれているはずなのに、なぜか心が満たされない…」

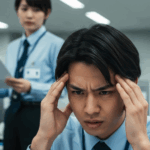

「賑やかな場所にいても、ふとした瞬間に強い孤独を感じてしまう」

あなたも、このような言葉にできない寂しさを感じたことはありませんか。

その感覚は、決してあなただけが抱えている特別なものではありません。

多くの人が、孤独じゃないのに孤独感という複雑な感情に戸惑い、その正体を探しています。

この記事では、その漠然とした感情の裏にある心理的な原因を深く掘り下げていきます。

例えば、あなたが持つ繊細な気質、いわゆるHSPである可能性や、それが人間関係にどう影響するのかも見ていきましょう。

また、職場での表面的な付き合いや、友達との関係、さらには恋愛における心のすれ違いなど、具体的なシチュエーションごとに、なぜ孤独感が生まれるのかを分析します。

それは決して病気などではなく、自分自身の心と向き合うための大切なサインかもしれません。

この記事を通じて、孤独じゃないのに孤独感の根本的な原因を理解し、あなたに合った具体的な対処法を見つける手助けをします。

スピリチュアルな視点からのアプローチや、自分自身との対話を深める方法など、心を軽くするためのヒントも紹介します。

この漠然とした不安の正体を知り、上手に向き合っていくための一歩を、ここから踏み出してみませんか。

- 孤独じゃないのに孤独感を感じる心理的な背景

- 孤独感とHSPなど生まれ持った気質との関連性

- 職場や友人関係で孤独を感じる具体的なシチュエーション

- 恋愛において孤独感が生まれる心のすれ違いとは

- 孤独感は病気ではなく自然な感情であるという視点

- 今日からすぐに実践できる具体的な対処法と思考法

- 自分自身と向き合い孤独感と上手に付き合うためのヒント

目次

孤独じゃないのに孤独感が生じる根本的な原因

- この感情が生まれる心理的なメカニズム

- 原因はHSPなど生まれ持った気質にも

- 職場での表面的な人間関係の影響

- 友達はいても心から満たされない理由

- 恋愛におけるすれ違いが生む心の距離

この感情が生まれる心理的なメカニズム

孤独じゃないのに孤独感という感情は、多くの人が経験する複雑な心の状態です。

物理的に一人でいるわけではないのに、なぜか心にぽっかりと穴が空いたような感覚に陥るのには、いくつかの心理的なメカニズムが関係しています。

まず考えられるのは、「心理的距離」の問題です。

人は他者との物理的な距離が近くても、心の距離が離れていると感じると孤独を覚えます。

例えば、大勢の人が集まるパーティーや職場の飲み会などで、周りが楽しそうに話している輪に入っていけず、自分だけが浮いているように感じる経験はないでしょうか。

これは、周囲の人々との間に深い精神的なつながりや共感を感じられていないために生じる現象です。

表面的な会話は交わしていても、自分の本音や本当の感情を共有できる相手がいないと感じるとき、人は他者との間に見えない壁を感じ、孤独感を深めてしまうのです。

次に、「期待と現実のギャップ」も大きな要因となります。

私たちは無意識のうちに、人間関係に対して「こうあってほしい」という理想や期待を抱いています。

「親しい友人なら、自分の気持ちを察してくれるはずだ」「恋人なら、いつも一番に理解してくれるべきだ」といった期待です。

しかし、他者は自分の思い通りに動いてくれるわけではありません。

期待が裏切られたと感じたとき、私たちは失望し、その結果として「誰も自分のことを分かってくれない」という孤独感につながることがあります。

このギャップは、特に自己肯定感が低いときに顕著に現れる傾向があります。

自分に自信がないと、他者からの承認を過剰に求めてしまい、少しでも期待に応えてもらえないと、強い孤独を感じやすくなるのです。

さらに、「自己開示の欠如」も無視できないポイントです。

深い人間関係を築くためには、お互いに自分の弱さや本音を見せ合う「自己開示」が不可欠でしょう。

しかし、過去の経験から人を信じることが怖かったり、嫌われることを恐れたりして、自分の心を閉ざしてしまうことがあります。

常に完璧な自分を演じ、本音を隠していると、誰と一緒にいても本当の意味で心を通わせることはできません。

その結果、周りには人がいるにもかかわらず、本当の自分は誰にも理解されていないという感覚に陥り、孤独じゃないのに孤独感という感情を抱えることになるのです。

これらのメカニズムは互いに絡み合い、私たちの心に複雑な影を落とします。

大切なのは、この感情が特別なものではなく、誰の心にも起こりうる自然な反応だと理解することです。

原因はHSPなど生まれ持った気質にも

孤独じゃないのに孤独感を感じる原因は、環境や人間関係だけでなく、その人が生まれ持った気質、特にHSP(Highly Sensitive Person)に起因しているケースも少なくありません。

HSPとは、感覚や人の感情の動きに非常に敏感で、物事を深く処理するという特性を持つ人々のことを指します。

この気質は病気ではなく、個性の一つですが、その特性ゆえに孤独を感じやすい側面があるのです。

HSPの人は、他人の些細な言動や表情の変化、その場の雰囲気などを無意識のうちに敏感に察知します。

そのため、大勢の人がいる場所では、さまざまな情報や刺激を一度に受け取りすぎてしまい、心が疲弊してしまうことがあります。

周りの人々が楽しんでいるように見えても、HSPの人にとっては情報過多でストレスを感じ、その場にいること自体が苦痛になることも少なくありません。

結果として、集団の中にいながらも一人だけ違う世界にいるような感覚に陥り、孤独を感じてしまうのです。

また、HSPの人は共感力が高く、相手の感情が自分のことのように流れ込んでくる傾向があります。

相手が抱える喜びや悲しみを深く理解できる一方で、相手のネガティブな感情まで背負い込んでしまい、精神的に消耗してしまいます。

常に他者に気を配り、相手の気持ちを優先するため、自分の本当の気持ちを抑え込んでしまうことも多いでしょう。

自分の感情を表現できない状態が続くと、誰かと一緒にいても「本当の自分は理解されていない」という感覚が強まり、孤独じゃないのに孤独感につながります。

さらに、物事を深くじっくりと考えるという特性も関係しています。

HSPの人は、表面的な会話や浅い付き合いでは満足できず、物事の本質や深い精神的なつながりを求める傾向が強いです。

そのため、雑談や世間話が中心のコミュニケーションでは、心の充足感が得られにくいと感じることがあります。

周りが楽しそうに浅い会話で盛り上がっている中で、自分だけがその輪に意味を見出せず、疎外感を覚えてしまうのです。

自分が大切にしている価値観や深い考えを共有できる相手がいないと感じると、たとえ多くの人に囲まれていても、魂のレベルでの孤独を感じてしまいます。

このように、HSPの気質を持つ人は、その繊細さや深い思考性ゆえに、他の人と同じように集団に溶け込むことが難しい場合があります。

もしあなたが、人に囲まれているのに孤独を感じやすいのであれば、それは自分の気質に原因があるのかもしれません。

その特性を理解し、自分に合った人との関わり方や過ごしやすい環境を見つけることが、孤独感を和らげるための第一歩となるでしょう。

職場での表面的な人間関係の影響

多くの人にとって一日の大半を過ごす職場は、孤独じゃないのに孤独感という感情が生まれやすい場所の一つです。

同僚や上司に囲まれ、業務上のコミュニケーションは常に行われているにもかかわらず、ふと心が満たされない寂しさを感じるのはなぜでしょうか。

その大きな原因は、職場における人間関係が本質的に「表面的なつながり」になりがちである点にあります。

職場は、プライベートな友人関係とは異なり、仕事という共通の目的を達成するために集まった組織です。

そこでのコミュニケーションは、業務を円滑に進めるための報告・連絡・相談が中心となり、個人のプライベートな感情や悩みを深く共有する場ではありません。

もちろん、ランチを共にしたり、雑談を交わしたりすることはありますが、その多くは当たり障りのない世間話に終始しがちです。

「週末は何をしていたか」「最近のニュースについてどう思うか」といった会話は、関係性を保つ潤滑油にはなりますが、心の深い部分でのつながりを生むまでには至りません。

このように、会話の量や頻度とは裏腹に、質が伴わない関係性の中では、人は孤独を感じやすくなります。

また、職場には評価や利害関係が存在することも、深い人間関係を築く上での障壁となります。

自分の弱みや本音を話すことが、自身の評価に影響するのではないか、あるいは人間関係のトラブルに発展するのではないかという懸念から、無意識に自分を偽ってしまうことがあります。

常に「仕事用の仮面」をつけ、当たり障りのないキャラクターを演じ続けていると、本当の自分を誰にも見せられていないという感覚に陥ります。

同僚に囲まれていても、本当の自分は誰にも理解されていないという疎外感が、孤独じゃないのに孤独感の正体なのです。

さらに、役割分担が明確な組織では、「〇〇部の部長」「△△チームのリーダー」といった役割(ロール)に基づいたコミュニケーションが主となります。

個人としてではなく、役割として他者と接する時間が長くなると、自分自身の人間性や個性が置き去りにされているような感覚を覚えることがあります。

仕事のパフォーマンスは評価されても、一人の人間としての自分自身が認められているわけではないと感じたとき、人はやりがいとは別の次元で、深い孤独感を感じることがあるのです。

特に、リモートワークが普及した現代では、物理的な距離も相まって、この傾向はさらに強まっています。

チャットやオンライン会議でのやり取りは効率的ですが、雑談から生まれる偶発的な共感や、相手の表情から伝わる細やかな感情の機微を感じ取る機会は減少しました。

その結果、業務は問題なく進んでも、チームとしての一体感や精神的なつながりが希薄になり、孤独感を抱える人が増えています。

職場での孤独感は、仕事のパフォーマンスやメンタルヘルスにも影響を与えかねない問題です。

無理にプライベートな関係を築く必要はありませんが、少なくとも一日のうちで少しでも本音で話せる瞬間や、共感し合える仲間を見つけることが、この感情を和らげる鍵となるでしょう。

友達はいても心から満たされない理由

SNSには友達との楽しそうな写真が並び、週末の予定はいつも誰かとの約束で埋まっている。

客観的に見れば、交友関係は広く、決して孤独ではないはずなのに、なぜか心が満たされず、ふとした瞬間に寂しさがこみ上げてくる。

このような「友達はいても心から満たされない」という感覚は、孤独じゃないのに孤独感の典型的な一例です。

この感情の背景には、人間関係の「量」と「質」の不一致が大きく関係しています。

現代社会では、SNSなどを通じて簡単につながりを作ることができるため、友達の「数」は増えやすい傾向にあります。

しかし、その多くは表面的な付き合いであり、自分の悩みや弱さをさらけ出せるほどの深い信頼関係に至っていないケースが少なくありません。

一緒に食事をしたり、遊びに行ったりする仲間はいても、本当に困ったときに心から頼れる存在、自分のすべてを受け入れてくれると信じられる存在がいないと感じるとき、人は友達の数とは無関係に孤独を感じるのです。

この問題は、「同調圧力」とも深く関わっています。

友人グループの中で浮かないように、周りの意見や雰囲気に合わせて自分の本音を抑え込んでしまうことはないでしょうか。

「本当は行きたくないけれど、断ったら関係が気まずくなるかもしれない」「みんなが賛成しているから、反対意見は言えない」といった状況が続くと、本当の自分を押し殺している感覚が強まります。

友達と一緒にいるはずなのに、そこには本当の自分は存在しない。

この自己疎外の感覚こそが、集団の中にいながら感じる孤独感の核心部分です。

自分の意見を言うことで関係が壊れることを恐れ、常に周りに合わせ続けることは、精神的な疲労を蓄積させ、結果的に人付き合いそのものを億劫にさせてしまう悪循環に陥ることもあります。

また、ライフステージの変化によって、友人との間に価値観のズレが生じることも、孤独感の一因となります。

かつては何でも話せた親友でも、就職、結婚、出産といったライフイベントを経て、関心事や生活の中心が変化していくのは自然なことです。

昔のように気軽に会えなくなったり、話の内容が合わなくなってきたりすると、言葉にできない距離感を感じて寂しくなることがあります。

これは誰が悪いわけでもなく、人生の過程で起こりうることですが、その変化に適応できずにいると、「自分だけが取り残されてしまった」という孤独感につながってしまうのです。

心から満たされる友人関係とは、単に一緒にいて楽しいというだけではなく、お互いの価値観を尊重し、弱さや変化をも受け入れ合える関係性のことを指します。

もしあなたが多くの友人に囲まれていても満たされないと感じているのなら、一度、自分の人間関係の質に目を向けてみると良いかもしれません。

数人の心から信頼できる友人がいれば、たとえ交友関係が狭くても、心の充足度は大きく変わってくるはずです。

恋愛におけるすれ違いが生む心の距離

恋人がそばにいて、愛情を注がれているはずなのに、なぜか心が満たされず、深い孤独を感じてしまう。

この一見矛盾した感情は、恋愛関係において多くの人が経験する「孤独じゃないのに孤独感」の一つの形です。

最も近いはずの存在であるパートナーとの間に心の距離が生まれるとき、その孤独感は他のどんな人間関係よりも深く、鋭く感じられることがあります。

このすれ違いが生じる最も一般的な原因は、コミュニケーションの不足や質の低さにあります。

一緒に過ごす時間は長くても、お互いの気持ちや考えていることを深く話し合う機会がなければ、心は少しずつ離れていってしまいます。

特に、「言わなくても分かってくれるはずだ」という甘えや思い込みは危険です。

自分が感じている不安や寂しさ、あるいは喜びや感謝の気持ちを言葉にして伝えない限り、相手には正確に伝わりません。

自分の感情を内に溜め込み、相手が察してくれるのを待っているだけでは、期待が裏切られたときに「どうして分かってくれないの?」という不満と孤独感が募るばかりです。

また、愛情表現の方法や価値観の違いも、すれ違いを生む大きな要因です。

例えば、一方は言葉で「愛している」と伝えることを重視するのに対し、もう一方は行動や態度で示すことこそが愛情だと考えているかもしれません。

お互いが自分なりの方法で愛情を表現していても、相手が求める方法でなければ、その愛は正しく受け取られず、「自分は愛されていないのかもしれない」という誤解と孤独を生んでしまいます。

同様に、将来に対する考え方や金銭感覚、休日の過ごし方など、些細な価値観のズレが積み重なることで、二人の間に見えない溝が深まっていくことも少なくありません。

お互いが「違う」ということを認識し、その違いを尊重し、歩み寄る努力を怠ると、心の距離は開く一方です。

さらに、関係性における依存度の不均衡も、孤独感につながります。

一方がパートナーに精神的に過度に依存し、自分の世界のすべてを相手に委ねてしまうと、相手の些細な言動に一喜一憂し、常に不安を抱えることになります。

相手からの連絡が少し途絶えただけで見捨てられたような気持ちになったり、自分の知らない相手の時間を想像して嫉妬したりする状態は、心を満たすどころか、むしろ孤独感を増幅させます。

健全な恋愛関係は、お互いが自立した個人として存在し、その上で支え合うことで成り立ちます。

どちらか一方の負担が大きすぎると、関係のバランスは崩れ、二人でいても孤独を感じるという皮肉な状況に陥ってしまうのです。

恋愛における孤独感は、相手を責めても解決しません。

まずは、自分自身の心と向き合い、何を求め、何に不安を感じているのかを明確にすることが大切です。

そして、その気持ちを正直に、かつ冷静にパートナーと話し合う勇気を持つことが、すれ違いを乗り越え、本当の意味で心がつながった関係を築くための第一歩となるでしょう。

孤独感を手放すための対処法

- まずは自分と向き合う時間を作ること

- その孤独は病気ではなく自然な感情

- 今日から実践できる具体的な対処法

- スピリチュアルな観点で心を軽くする

- 孤独感と上手く付き合う

まずは自分と向き合う時間を作ること

孤独じゃないのに孤独感という漠然とした感情に襲われたとき、多くの人はその原因を外の世界、つまり人間関係や環境に求めがちです。

「あの人が理解してくれないから」「この職場がつまらないから」と考えることで、一時的に心の平穏を保とうとします。

しかし、この感情の根本的な解決の糸口は、多くの場合、自分自身の内側にあります。

だからこそ、まず最初に取り組むべき最も重要な対処法は、意識的に「自分と向き合う時間」を作ることなのです。

現代社会は、スマートフォンやSNS、動画配信サービスなど、常に外部からの情報や刺激に満ちあふれています。

私たちは、少しでも空き時間ができると、無意識のうちにこれらのツールに手を伸ばし、他人の投稿を眺めたり、次から次へと流れてくる情報を追いかけたりして時間を過ごしてしまいがちです。

このような状態は、常に自分の意識が外に向いていることを意味し、自分自身の内なる声に耳を傾ける機会を奪ってしまいます。

自分と向き合う時間とは、こうした外部からの刺激を意図的に遮断し、静かな環境で自分自身の心と対話する時間のことです。

具体的には、ジャーナリング(書く瞑想)が非常に有効な方法の一つです。

ノートとペンを用意し、今自分が感じていることを、頭に浮かぶままに書き出してみましょう。

「なぜ今、孤独を感じるのか」「何が自分を不安にさせているのか」「本当はどうしたいのか」。

誰かに見せるための文章ではないので、体裁を気にする必要はありません。

支離滅裂でも、ネガティブな感情でも、すべてを正直に書き出すことで、これまで気づかなかった自分の本心や、感情の源泉が見えてくることがあります。

書くという行為は、頭の中で漠然と渦巻いていた感情を客観的に見つめ直す手助けをしてくれるのです。

また、瞑想やマインドフルネスも、自分と向き合うための強力なツールです。

静かな場所に座り、目を閉じて、自分の呼吸に意識を集中させます。

様々な思考が浮かんでは消えていきますが、それを追いかけたり評価したりせず、ただ「そういう考えが浮かんでいるな」と観察するだけです。

これを続けることで、思考と自分自身を切り離し、感情の波に飲み込まれにくくなります。

自分の心の動きを冷静に観察できるようになることで、孤独感という感情もまた、自分の一部ではあるけれど、自分のすべてではないと理解できるようになるでしょう。

一人で自然の中を散歩する、好きな音楽を聴きながらぼーっとする、といった時間も立派な「自分と向き合う時間」です。

大切なのは、他者や情報から離れ、自分だけの感覚や感情に集中するひとときを持つことです。

孤独感を紛らわすために、やみくもに人と会う予定を入れたり、SNSを眺めたりするのは逆効果になることもあります。

まずは立ち止まり、自分自身の心に「どうしたの?」と優しく問いかけてみること。

その静かな対話の中にこそ、孤独じゃないのに孤独感という感情を手放すための、本当のヒントが隠されているのです。

その孤独は病気ではなく自然な感情

孤独じゃないのに孤独感という感情が長く続くと、「自分の心はどこかおかしいのではないか」「何か精神的な病気なのだろうか」と不安に駆られることがあります。

特に、周りの人々が楽しそうにしているのを見ると、自分だけが取り残されているような気持ちになり、自己嫌悪に陥ってしまうこともあるかもしれません。

しかし、ここでまず理解しておくべき非常に重要なことは、この種の孤独感は決して特殊な病気ではなく、人間であれば誰でも経験しうる「自然な感情」であるという事実です。

人間は社会的な生き物であり、他者とのつながりを求める本能を持っています。

この本能が満たされていないと感じるとき、心は「孤独」というシグナルを発します。

それは、身体が空腹を感じたときに「お腹が空いた」という感覚を、休息が必要なときに「疲れた」という感覚を私たちに知らせるのと同じ、心からのサインなのです。

つまり、孤独感は「もっと質の高い、深い精神的なつながりが必要だよ」と教えてくれる、心のアラーム機能のようなものだと捉えることができます。

この感情を病気だと捉えてしまうと、「こんな感情を抱く自分はダメだ」と自分自身を責め、感情に蓋をしようとしてしまいます。

しかし、アラームを無理やり止めても、その原因が解決しない限り、アラームは鳴り続けます。

同様に、孤独感を否定し、見ないふりをしようとすればするほど、その感情は心の奥底でくすぶり続け、かえってあなたを苦しめることになるでしょう。

大切なのは、この感情を敵視するのではなく、まずは「そっか、今、自分は孤独を感じているんだな」と、ありのままに受け入れることです。

感情に良いも悪いもありません。

怒りや悲しみと同じように、孤独感もまた、あなたという人間を構成する自然な一部なのです。

この感情を客観的に認識し、受け入れるだけで、心の負担は大きく軽減されます。

感情の波に飲み込まれるのではなく、一歩引いた場所から「孤独感という波が来ているな」と眺められるようになるからです。

もちろん、孤独感が長期化し、日常生活に深刻な支障をきたすような場合、例えば、食欲が全くない、夜眠れない、何にも興味が持てないといった状態が続くのであれば、うつ病などの可能性も考えられるため、専門家である心療内科医やカウンセラーに相談することは非常に重要です。

しかし、多くのケースにおいて、孤独じゃないのに孤独感という感情は、病的なものではなく、人生の特定のステージや状況において、誰もが通過する可能性のある心の状態です。

それは、自分自身の人間関係や生き方を見つめ直し、より本質的なつながりを求めるための転機となる、大切なメッセージかもしれません。

だから、自分を責めないでください。

その感情は、あなたがより深く、満たされた人生を求めている証拠なのです。

今日から実践できる具体的な対処法

孤独じゃないのに孤独感という感情を、ただ受け入れるだけでなく、積極的に和らげていきたいと考えるのは自然なことです。

ここでは、専門的な知識や多くの時間を必要とせず、思い立ったその日から実践できる具体的な対処法をいくつか紹介します。

自分に合いそうなものから、気軽な気持ちで試してみてください。

小さな「与える」行動をしてみる

孤独感は、「誰も自分を必要としていない」「誰も自分に関心がない」という感覚から生じることが多いです。

この感覚を払拭するのに効果的なのが、他者に対して何かを「与える」という小さな行動です。

例えば、コンビニで募金をしたり、電車で席を譲ったり、同僚の仕事を手伝ったり、といった些細なことで構いません。

他者に親切にすると、私たちの脳内では「オキシトシン」という、幸福感や他者とのつながりを感じさせるホルモンが分泌されます。

見返りを求めない小さな親切は、自分が社会の一員であり、誰かの役に立てる存在なのだという感覚を取り戻させてくれ、結果的に孤独感を和らげる効果があります。

五感を満たす活動に集中する

孤独感に苛まれているとき、私たちの意識は過去の後悔や未来への不安など、頭の中の思考に囚われがちです。

この状態から抜け出すためには、意識を「今、ここ」の身体的な感覚に向けることが有効です。

例えば、好きな香りのアロマを焚いて深く呼吸をしたり、肌触りの良いブランケットにくるまったり、温かいハーブティーをゆっくりと味わったりする時間を作ってみましょう。

美味しいものを食べる、好きな音楽を聴く、お風呂にゆっくり浸かる、といったことでも良いでしょう。

五感を満たす活動に集中することで、頭の中のおしゃべりが静まり、心が穏やかになるのを感じられるはずです。

環境を少しだけ変えてみる

いつも同じ環境にいると、思考もパターン化し、ネガティブな感情から抜け出しにくくなることがあります。

そんなときは、意識的に環境に小さな変化を加えてみましょう。

例えば、通勤ルートを一つ変えてみる、普段は行かないカフェで仕事をしてみる、部屋の模様替えをする、といったことです。

新しい景色や空間は、脳に新鮮な刺激を与え、気分転換につながります。

物理的な環境の変化が、心の膠着状態をほぐすきっかけになることは少なくありません。

自分の「好き」を深掘りする

孤独感は、他者とのつながりの欠如だけでなく、自分自身とのつながりが希薄になっているときにも生じます。

子供の頃に夢中になったこと、時間を忘れて没頭できる趣味など、自分の「好き」という感情を大切にし、それを深掘りする時間を持ってみましょう。

誰かに評価されるためではなく、純粋に自分が楽しいと感じることに時間を使うことで、自己肯定感が高まります。

また、同じ趣味を持つ人々とオンラインやオフラインでつながることで、表面的な付き合いではない、共通の関心事に基づいた質の高い人間関係が生まれる可能性もあります。

| 対処法 | 期待できる効果 | 手軽さ |

|---|---|---|

| 小さな「与える」行動 | 自己肯定感の向上、社会とのつながりの実感 | ★★★★★ |

| 五感を満たす活動 | ストレス軽減、思考の鎮静化、「今、ここ」への集中 | ★★★★★ |

| 環境を少し変える | 気分転換、思考パターンの脱却 | ★★★★☆ |

| 「好き」を深掘りする | 自己肯定感の向上、質の高い人間関係の構築 | ★★★☆☆ |

これらの対処法は、孤独感を完全になくすための特効薬ではありません。

しかし、日々の生活の中に少しずつ取り入れることで、孤独感に振り回されるのではなく、自分で自分の心をケアできるのだという感覚を取り戻す助けになるはずです。

スピリチュアルな観点で心を軽くする

孤独じゃないのに孤独感という感情は、心理学的なアプローチだけでなく、スピリチュアルな観点から捉えることでも、心を軽くするためのヒントが見つかることがあります。

ここで言うスピリチュアルとは、特定の宗教を指すものではなく、目に見えない世界のつながりや、自分を超える大きな存在、魂の成長といった、より本質的な視点から物事を捉えようとする考え方のことです。

この観点から見ると、孤独感は「魂が本来の自分とズレている」というサインであると解釈することができます。

私たちは日々の生活の中で、社会的な役割や他者からの期待に応えようとするあまり、本当の自分が望んでいることや、魂が喜ぶ生き方から離れていってしまうことがあります。

周りに合わせて自分を偽り、心にもない言動を繰り返していると、たとえ多くの人に囲まれていても、魂は満足せず、「これは本当の自分ではない」という違和感を孤独感として私たちに知らせるのです。

この孤独感は、自分自身の内なる声、つまりハイヤーセルフ(高次の自己)からのメッセージと捉えることができます。

「そろそろ本当の自分に還る時間だよ」「あなたが本当に大切にしたいものは何?」と、問いかけてくれているのかもしれません。

このメッセージを受け取ったら、静かに自分と対話し、心の声に耳を傾ける時間を持つことが大切です。

瞑想は、この内なる声とつながるための非常に有効な手段となります。

また、自然とのつながりを取り戻すことも、スピリチュアルな孤独感を癒すのに役立ちます。

都会の喧騒から離れ、森や海、公園など、自然豊かな場所に身を置くことで、私たちは自分もまた、この地球という大きな生命体の一部なのだという感覚を取り戻すことができます。

木々のささやきや風の音、土の匂いに五感を澄ませていると、個人的な悩みや孤独感が、ちっぽけなものに感じられる瞬間があるでしょう。

自然は、私たちが常に大きな存在に見守られ、つながっていることを思い出させてくれるのです。

この「すべてはつながっている(ワンネス)」という感覚は、孤独感の対極にあるものです。

さらに、「引き寄せの法則」の観点から考えることもできます。

「自分は孤独だ」という思考や感情を常に抱いていると、その周波数に合った現実、つまり孤独を感じさせるような出来事や人間関係を引き寄せてしまう、という考え方です。

もしこのループから抜け出したいのであれば、意識的に自分の内面を感謝や喜びで満たす努力をすることが推奨されます。

例えば、「感謝ノート」をつけ、毎日、今日あった小さな良いことや感謝できることを書き出してみるのです。

「温かいベッドで眠れること」「美味しいコーヒーが飲めたこと」など、当たり前と思えるようなことでも構いません。

感謝のエネルギーで心を満たすことで、あなたの放つ周波数が変わり、よりポジティブで心温まる現実を引き寄せやすくなるとされています。

スピリチュアルなアプローチは、科学的に証明できるものではありません。

しかし、これらの考え方を取り入れることで、孤独感という感情をこれまでとは違う視点から見つめ直し、心を軽くするきっかけになるかもしれません。

信じるかどうかは別として、一つの物語として、あなたの心を癒すためのヒントにしてみてください。

孤独感と上手く付き合う

これまで、孤独じゃないのに孤独感の原因や対処法について見てきましたが、最後に最も大切なことをお伝えします。

それは、この感情を「完全になくそう」と躍起になるのではなく、「自分の一部として受け入れ、上手く付き合っていく」という視点を持つことです。

人間の感情には波があり、完全に孤独を感じなくなる、ということは現実的ではありません。

むしろ、孤独感は私たちに大切なことを教えてくれる、人生の道標のような役割も果たしています。

孤独を感じるからこそ、私たちは人とのつながりの温かさや大切さを深く理解することができます。

孤独な時間があるからこそ、自分自身と深く向き合い、創造性を発揮したり、自分の人生にとって本当に大切なものを見極めたりすることができるのです。

歴史上の多くの芸術家や思想家が、孤独の中で偉大な作品や思想を生み出してきたように、孤独は必ずしもネガティブなだけのものではありません。

孤独感と上手く付き合うための第一歩は、孤独を恐れすぎないことです。

孤独感が訪れたら、「ああ、また来たな」と、旧友に再会したかのように静かに迎え入れてみましょう。

そして、その感情が自分に何を伝えようとしているのか、静かに耳を傾けてみるのです。

「最近、自分の本心に嘘をついていないか?」「今の人間関係は、本当に自分を成長させてくれるものだろうか?」

孤独感は、あなたの人生がより良い方向へ進むための軌道修正を促すサインなのかもしれません。

次に、自分だけの「孤独の対処法ポートフォリオ」を持っておくことをお勧めします。

これは、自分が孤独を感じたときに、心を落ち着かせたり、気分を転換させたりできる方法を、いくつかリストアップしておくということです。

- お気に入りの映画を観る

- 感動する音楽を聴く

- じっくりと読書をする

- 一人でカラオケに行く

- 没頭できるゲームをする

- 近所の猫を眺めに行く

このように、自分なりのセーフティネットを複数用意しておくことで、孤独の波に飲み込まれそうになったときも、冷静に対処できるようになります。

大切なのは、他人に依存しない、自分一人で完結できる楽しみを見つけておくことです。

最終的に、孤独じゃないのに孤独感という感情は、私たちが「自分自身の最高の親友になる」ことを促しているのかもしれません。

他者からの承認や理解を求める前に、まずは自分が自分の一番の理解者となり、どんな感情を抱いても「そうだよね、そう感じるよね」と寄り添ってあげること。

自分自身との間に揺るぎない信頼関係を築くことができたとき、私たちは他者との関係においても、過度な期待や依存から解放され、より自由で健全なつながりを育むことができるようになります。

孤独じゃないのに孤独感は、消し去るべき敵ではなく、人生をより深く、豊かに生きるための教師です。

その声に耳を澄まし、対話を重ねることで、あなたはきっと、より強く、優しい自分に出会えるはずです。

- 孤独じゃないのに孤独感は多くの人が経験する自然な感情

- 物理的な距離と心の距離のギャップが孤独感を生む

- HSPなど生まれ持った繊細な気質が原因になることもある

- 職場での表面的な人間関係は心の充足感を得にくい

- 友達の数と人間関係の質は必ずしも一致しない

- 恋人との間でもコミュニケーション不足から孤独を感じる

- 孤独感は病気ではなく質の高い繋がりを求める心のサイン

- まずは外部の刺激を断ち自分と向き合う時間を作ることが重要

- ジャーナリングや瞑想は自分の本心を知るのに有効な手段

- 小さな親切など他者への「与える」行動が心を軽くする

- 五感を満たす活動に集中し「今、ここ」に意識を向ける

- 環境を少し変えることが気分転換のきっかけになる

- スピリチュアルな視点では魂と本来の自分がズレたサイン

- 孤独感を完全になくそうとせず上手く付き合う視点を持つ

- 孤独じゃないのに孤独感は自分と向き合う大切な機会