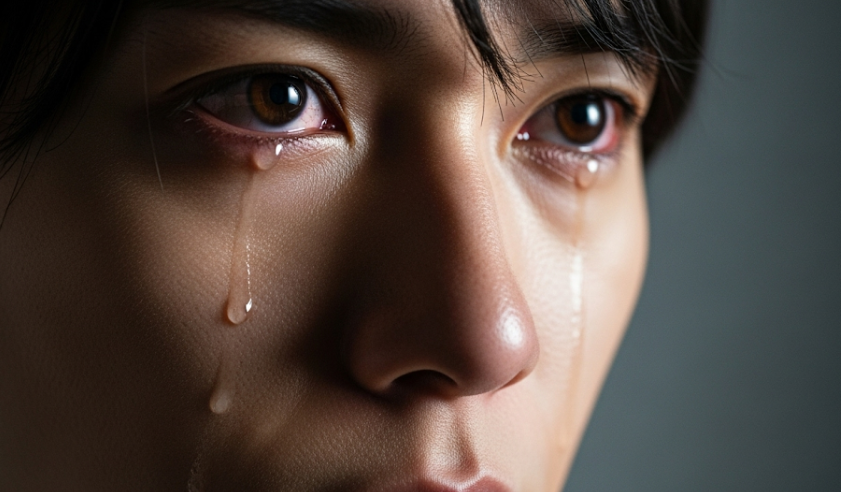

あなたは、誰かと意見が対立したり、理不尽なことで責められたりしたときに、怒りの感情と同時に涙がこみ上げてきて困惑した経験はありませんか。

自分でも意図しないタイミングで涙が出てしまうと、「泣きたいわけじゃないのに」「弱い人間だと思われたくない」と感じ、自己嫌悪に陥ってしまうこともあるでしょう。

この記事では、怒ると涙が出るという現象について、その原因や背景にある心理を深く掘り下げていきます。

多くの方が悩むこの反応は、単なる感情の問題だけではなく、自律神経の働きやストレス、あるいはHSPといった個人の気質が関係している可能性があります。

また、何かの病気のサインではないかと心配される方のために、その可能性についても触れていきます。

さらに、職場などの公の場で感情が高ぶってしまった際の具体的な対処法から、長期的に感情のコントロール能力を高め、この悩みそのものを止めたいと考えている方への改善トレーニングまで、幅広くご紹介します。

この記事を読み終える頃には、あなたが抱える悩みへの理解が深まり、自分自身を責めることなく、適切に向き合っていくための具体的なヒントが得られるはずです。

- 怒ると涙が出るメカニズムと自律神経の関係性

- 過度なストレスが感情の涙に与える影響

- HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の気質と涙の関係

- 怒りの涙が病気のサインである可能性について

- 悔しいときに涙が出てしまう心理的な背景

- 職場で涙を抑えたいときの具体的な応急処置

- 長期的に感情をコントロールするための改善策

目次

怒ると涙が出るメカニズムと心理的な原因

- 感情の高ぶりで自律神経が乱れる体の仕組み

- 過度なストレスが涙を誘発する理由

- 繊細で敏感なHSPという気質との関連性

- 怒ると涙が出るのは病気のサイン?

- 言葉にできない悔しさが涙になる心理

怒りという強い感情を抱いたときに、なぜか涙が流れてしまうという経験は、決して珍しいものではありません。

むしろ、多くの人が一度は経験したことのある、人間の身体に備わった自然な反応の一つと言えるでしょう。

この現象の裏には、私たちの意思とは無関係に働く自律神経の複雑なメカニズムや、日々の生活で蓄積されたストレス、さらには個人が生まれ持った気質などが深く関わっています。

この章では、怒ると涙が出るという反応がなぜ起こるのか、その身体的な仕組みと心理的な背景を多角的に解き明かしていきます。

自分でもコントロールできない感情の波に戸惑うことなく、まずはその正体を正しく理解することから始めましょう。

自身の身体と心に起きていることを客観的に知ることで、不要な自己批判から解放され、具体的な対策へと進むための第一歩となるはずです。

感情の高ぶりで自律神経が乱れる体の仕組み

怒ると涙が出るという現象の最も大きな原因の一つに、自律神経の働きが挙げられます。

自律神経は、私たちの意思とは独立して心臓の動きや呼吸、体温、消化などをコントロールしている、生命維持に不可欠な神経系です。

この自律神経は、活動モードの「交感神経」とリラックスモードの「副交感神経」という、アクセルとブレーキのような役割を持つ二つの神経から成り立っています。

交感神経と副交感神経のシーソーゲーム

人が怒りや恐怖、強い興奮を感じると、身体は「闘争か逃走か」のモードに入ります。

このとき、アクセル役の交感神経が優位に働きます。

心拍数や血圧が上昇し、筋肉はこわばり、身体は瞬時にエネルギーを最大限に発揮できる状態へと移行するのです。

しかし、この交感神経の活動が急激に高まりすぎると、身体はそれを危険な状態だと判断します。

そこで、今度はブレーキ役である副交感神経が、過剰に高ぶった心身を平常心に戻そうと強制的に働き始めるのです。

副交感神経には、心身をリラックスさせ、涙腺を刺激して涙を分泌させる働きがあります。

つまり、怒りによって交感神経が急激に活発化し、その揺り戻しとして副交感神経が強く働くことで、本人の意思とは関係なく涙が溢れ出てしまうのです。

これは、 마치ジェットコースターが急上昇した直後に急降下するようなもので、神経系の急激な切り替えによって引き起こされる生理現象と言えます。

したがって、怒って涙が出るのは、あなたの心が弱いからではなく、自律神経が正常に身体のバランスを保とうと機能した結果なのです。

このメカニズムを理解するだけでも、「なぜ泣いてしまうんだろう」という自己への問いかけが、少しだけ客観的なものに変わるのではないでしょうか。

自分の身体が、懸命にバランスを取ろうとしてくれている証拠だと捉えることもできるのです。

過度なストレスが涙を誘発する理由

怒ると涙が出るという反応は、そのときどきの感情の高ぶりだけでなく、日々の生活で蓄積されたストレスの量とも深く関係しています。

現代社会は、仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な不安など、さまざまなストレス要因に満ちています。

これらのストレスが過剰になると、私たちの心と身体にはどのような影響が及ぶのでしょうか。

ストレスと感情の許容量

私たちの心には、感情やストレスを溜めておくための「器」のようなものがあるとイメージしてみてください。

通常、この器にはある程度の余裕があり、日常的なストレスやちょっとした怒りであれば、うまく処理して溜め込まずに済みます。

しかし、慢性的なストレスにさらされ続けていると、この器は徐々に満たされていき、余裕がなくなってしまいます。

ちょうど、コップに少しずつ水が注がれ、表面張力でギリギリ持ちこたえているような状態です。

この状態のときに、誰かから理不尽なことを言われる、仕事でミスをするなど、怒りを感じる出来事が「最後の一滴」として加わると、それまで溜め込んでいた感情が一気に溢れ出し、涙という形で現れるのです。

本人にとっては些細な出来事がきっかけのように感じられても、実際にはそれ以前から心は限界に近い状態だったのかもしれません。

つまり、涙は単にその場の怒りに対する反応ではなく、これまで溜め込んできたストレスや疲労のサインでもあるのです。

もし最近、以前よりも怒りの涙を流しやすくなったと感じるなら、それはあなたの心が「もう限界だよ」と悲鳴を上げている証拠かもしれません。

怒りの感情そのものに対処するだけでなく、その背景にあるストレスの原因を見つめ直し、心と身体を休ませてあげることが、根本的な解決につながる重要な鍵となります。

趣味の時間を作る、十分な睡眠をとる、信頼できる人に話を聞いてもらうなど、意識的にストレスを解放する時間を持つことが大切です。

繊細で敏感なHSPという気質との関連性

怒ると涙が出るという悩みを抱える人の中には、「HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)」と呼ばれる気質の持ち主が少なくありません。

HSPは病気や障がいではなく、生まれ持った神経系の特性であり、約5人に1人が該当すると言われています。

この気質を持つ人々は、他の人が気づかないような些細な刺激にもよく気づき、物事を深く考え、共感力が高く、感情の反応が非常に豊かであるという特徴があります。

HSPの脳は刺激を深く処理する

HSPの脳は、感覚情報を処理する部分が非HSPの人よりも活発に働くことが分かっています。

そのため、同じ出来事を経験しても、より多くの情報をキャッチし、より深く処理する傾向があります。

例えば、誰かが怒っている場面に遭遇したとき、非HSPの人は「あの人は怒っているな」と事実だけを認識するかもしれません。

しかし、HSPの人は、相手の表情の微細な変化、声のトーン、周囲の空気の緊張感、その場の匂いや光といった五感からの情報をすべて敏感に受け取り、それらを一気に脳内で処理しようとします。

この情報処理の深さが、感情の昂ぶりをより大きなものにしてしまうのです。

怒りの感情が生まれたときも同様で、その原因となった出来事だけでなく、過去の似たような経験や、「こう言ったら相手はどう思うだろうか」といった未来への思考まで、瞬時に駆け巡ります。

その結果、脳が情報過多(オーバーロード)の状態に陥り、感情の処理が追いつかなくなって涙という形で感情を解放しようとするのです。

また、HSPは共感性が非常に高いため、たとえ自分に向けられた怒りでなくても、他人が怒鳴られているのを見るだけで、まるで自分のことのように感じてしまい、強いストレスを受けることもあります。

もしあなたが、昔から人一倍感受性が豊かで、些細なことに傷ついたり、人の感情に振り回されやすかったりする自覚があるなら、HSPの気質が関係している可能性を考えてみると良いでしょう。

自分の特性を理解することは、自分を責めずに「これは自分の気質だから、うまく付き合っていこう」と前向きな対策を考えるきっかけになります。

怒ると涙が出るのは病気のサイン?

怒ると涙が出るという反応は、これまで述べてきたように自律神経の働きやストレス、個人の気質による生理現象であることがほとんどです。

しかし、あまりにも頻繁に起こる、感情の起伏が自分では全くコントロールできない、日常生活に支障が出ているといった場合には、背景に何らかの病気が隠れている可能性もゼロではありません。

不安を煽るわけではありませんが、正しい知識として知っておくことは大切です。

考えられる心身の不調

感情のコントロールが難しくなる状態として、以下のようなものが考えられます。

- うつ病:気分の落ち込みや意欲の低下が主な症状ですが、感情が不安定になり、些細なことでイライラしたり、涙もろくなったりすることがあります。特に、怒りの感情をうまく処理できずに涙に変わってしまうケースは少なくありません。

- 不安障害:常に過剰な不安や心配を抱えている状態で、神経が常に張り詰めているため、少しの刺激にも過敏に反応してしまいます。怒りという強い刺激が加わることで、パニック発作に近い形で涙が溢れ出すことがあります。

- 月経前症候群(PMS)や更年期障害:女性の場合、ホルモンバランスの乱れが感情の不安定さに直結することがあります。生理前や更年期になると、わけもなくイライラしたり、悲しくなったり、怒りの沸点が低くなって涙もろくなったりするのは、このためです。

- 自律神経失調症:ストレスや不規則な生活が原因で自律神経のバランスそのものが崩れてしまう状態です。感情のコントロール不全だけでなく、頭痛、めまい、動悸、不眠など、さまざまな身体症状を伴うことが多いのが特徴です。

専門家への相談も選択肢に

重要なのは、単に「怒ると涙が出る」という一点だけで判断するのではなく、他に心身の不調がないかを見極めることです。

もし、気分の落ち込みが2週間以上続く、何事にも興味が持てない、食欲や睡眠に異常がある、日常生活に支障が出ているといった場合は、一人で抱え込まずに心療内科や精神科、カウンセラーなどの専門家に相談することを検討してください。

専門家に相談することは決して特別なことではありません。

むしろ、自分の心と体を大切にするための賢明な選択です。

適切な診断や治療を受けることで、つらい症状が和らぎ、穏やかな日常を取り戻すきっかけになるはずです。

言葉にできない悔しさが涙になる心理

怒ると涙が出る場面を振り返ってみると、そこには単なる「怒り」だけではなく、「悔しい」という感情が強く混ざっていることが多いのではないでしょうか。

特に、職場の上司や取引先、あるいは家族など、自分の言いたいことを率直に言えない相手との間で起こりやすい現象です。

この「悔し涙」には、複雑な心理が隠されています。

感情の行き場がなくなる状態

人は、理不尽なことで非難されたり、自分の意見を正当に聞いてもらえなかったり、誤解されたりすると、心の中に強い怒りのエネルギーが生まれます。

本来であれば、このエネルギーは「言い返す」「反論する」「自分の正しさを主張する」といった形で外に放出されるべきものです。

しかし、相手との力関係やその場の状況、あるいは「事を荒立てたくない」という思いから、そのエネルギーを表現することを諦めてしまうことがあります。

言いたいことは喉まで出かかっているのに、ぐっと飲み込むしかない。

このとき、行き場を失った怒りのエネルギーは、心の中で「悔しさ」「もどかしさ」「無力感」といった別の感情に形を変えます。

そして、言葉として外に出せなかった感情が、代わりに涙という非言語的な形で身体から溢れ出してくるのです。

つまり、この場合の涙は、言えなかった言葉の代わりであり、心の叫びそのものと言えるでしょう。

「本当はこう言いたいのに」「なんで分かってくれないんだ」という満たされない思いが、涙となって現れるのです。

このタイプの涙は、自分の感情を適切に表現するスキル(アサーション)を身につけることで、減らしていくことが可能です。

自分の意見を正直に伝えつつも、相手を不必要に攻撃しないコミュニケーション方法を学ぶことは、悔し涙を流さないための有効な手段となります。

自分の感情を適切に言葉にできるようになれば、涙に頼る必要もなくなっていくはずです。

状況別に解説する怒ると涙が出るときの対処法

- 職場で感情を抑えたいときの応急処置

- 感情のコントロール能力を高める方法

- その場で涙を止めたいときのテクニック

- 根本から改善するためのトレーニング

- 怒ると涙が出るときに心掛けたいこと

怒ると涙が出るメカニズムや原因を理解したところで、次はいよいよ具体的な対処法について見ていきましょう。

人前、特に職場などで意図せず涙を流してしまうと、気まずい思いをしたり、仕事に支障をきたしたりすることもあります。

この章では、感情が高ぶって「今すぐ涙を止めたい」という緊急時の応急処置から、日々の生活の中で実践できる長期的な改善策まで、さまざまな角度からアプローチしていきます。

大切なのは、一つの方法に固執するのではなく、状況や自分に合った方法をいくつか知っておき、引き出しを多く持っておくことです。

これから紹介する方法を参考に、あなた自身の「お守り」となるようなテクニックを見つけてください。

感情の波にただ翻弄されるのではなく、自分が主導権を握ってうまく乗りこなしていくためのスキルを身につけていきましょう。

職場で感情を抑えたいときの応急処置

会議中や上司からの指導中など、職場で「今泣くわけにはいかない」という切迫した状況は誰にでも起こり得ます。

そんなときに、高ぶる感情を一旦クールダウンさせ、涙が溢れるのを防ぐための即効性のある応急処置をいくつかご紹介します。

これらの方法は、あくまで一時的な対策ですが、その場を乗り切るためには非常に有効です。

意識を別の場所に向ける

涙が出そうになるとき、私たちの意識は怒りの原因となった出来事や、自分の内側で渦巻く感情に完全に集中してしまっています。

この集中を断ち切ることが、涙を止めるための鍵です。

- 物理的な刺激を利用する:親指の爪で人差し指を強く押す、手のひらを握りしめる、太ももを軽くつねるなど、少し痛みを感じるくらいの刺激を自分に与えます。意識がその痛みに向かうため、感情への集中が途切れます。

- 視点を変える:天井のシミの数を数えたり、窓の外の景色を観察したり、目の前にあるペンやパソコンのディテールを心の中で実況中継したりします。「このペンは六角形で、青いインクで…」といった具合です。思考を強制的に別の方向へ誘導するのです。

- 温度差を利用する:可能であれば、冷たいペットボトルや缶コーヒーを首筋や手首に当ててみましょう。ひんやりとした感覚が、高ぶった神経を鎮め、意識を切り替えるきっかけになります。

その場から一時的に離れる

最も効果的で簡単な方法は、怒りの原因となっている場所や人から物理的に距離を取ることです。

「申し訳ありません、少しお手洗いへ」あるいは「お水を一杯いただいてきてもよろしいでしょうか」など、当たり障りのない理由をつけて、数分間だけでもその場を離れましょう。

場所を変えるだけで、張り詰めていた空気がリセットされ、冷静さを取り戻すきっかけになります。

トイレの個室に入って深呼吸をしたり、冷たい水で顔を洗ったりするのも良いでしょう。

一人になれる空間で、感情が昂る原因から一時的にでも遮断されることで、気持ちを立て直す時間を作ることができます。

無理にその場に留まり続けて感情と戦うよりも、戦略的に「一時撤退」する勇気を持つことが、結果的に状況を悪化させない賢明な判断と言えます。

感情のコントロール能力を高める方法

応急処置でその場を乗り切ることも大切ですが、根本的に怒ると涙が出るという状況を改善していくためには、日頃から感情をコントロールする能力を高めておくことが不可欠です。

感情のコントロールとは、感情を無理に抑圧することではありません。

自分の感情に気づき、それを客観的に受け止め、適切に対処していくスキルを指します。

ここでは、長期的な視点で役立つ方法をいくつか紹介します。

アンガーマネジメントの基本を学ぶ

アンガーマネジメントは、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

その中でも、すぐに実践できる基本的なテクニックが「6秒ルール」です。

怒りの感情のピークは、長くても6秒程度と言われています。

つまり、カッとなった瞬間に反射的に行動したり発言したりせず、心の中で「1、2、3、4、5、6」とゆっくり数えるだけで、衝動的な反応を回避できる可能性が高まります。

この6秒間で、脳の理性を司る部分が働き始め、感情的な反応にブレーキをかけてくれるのです。

また、「コーピングマントラ」といって、「大丈夫」「落ち着け」「まあ、そんなこともある」など、自分を落ち着かせるための「おまじない」の言葉をあらかじめ決めておき、怒りを感じたときに心の中で唱えるのも有効です。

自分の感情を記録する(ジャーナリング)

自分がどんなときに怒りを感じ、涙が出そうになるのか、そのパターンを客観的に把握することは、感情コントロールの第一歩です。

ノートやスマートフォンのメモ機能を使って、感情が大きく動いた出来事を記録する習慣をつけてみましょう。

記録する内容は、以下の5つの項目が基本です。

- いつ(日時)

- どこで(場所)

- 誰が(相手)

- 何があったか(出来事)

- どう感じたか(感情とその強さ)

これを続けることで、「自分は〇〇さんに△△と言われると、特に悔しさを感じやすい」といった、自分特有のトリガー(引き金)が見えてきます。

自分のパターンが分かれば、事前に心構えをしたり、その状況を避けたり、あるいは相手への伝え方を工夫したりといった対策が立てやすくなります。

書き出すという行為自体にも、頭の中を整理し、感情を客観視させる効果があります。

その場で涙を止めたいときのテクニック

感情が高ぶり、涙腺が緩んできた「まさにその瞬間」に、物理的に涙をこらえるための、少し変わったテクニックも存在します。

科学的な根拠がはっきりしないものもありますが、一種の自己暗示やおまじないとして、あるいは意識をそらすための一つの手段として知っておくと、いざというときに役立つかもしれません。

身体を使った涙の止め方

これらの方法は、身体の特定の部位に意識を集中させたり、軽い刺激を与えたりすることで、涙への神経伝達を逸らすことを目的としています。

テーブルの下など、人に見えない場所でこっそり試すことができます。

一つ目は、舌を上あごに強く押し付ける方法です。

舌先に力を入れることで、顔の筋肉が緊張し、涙腺への意識が薄れると言われています。

二つ目は、眉間に意識を集中させる、あるいは軽く指で押さえる方法です。

ヨガなどでも使われるテクニックで、意識を一点に集めることで、心の乱れを鎮める効果が期待されます。

三つ目は、意識的に目を見開いて、遠くの一点をじっと見つめることです。

まばたきを我慢することで涙が乾きやすくなるほか、視点を固定することで思考の渦から抜け出しやすくなります。

呼吸をコントロールする

涙が出そうになるとき、私たちの呼吸は浅く、速くなっていることがほとんどです。これは交感神経が優位になっている証拠です。

この呼吸を意識的に深く、ゆっくりとしたものに変えることで、副交感神経を優位にし、心身をリラックスモードに切り替えることができます。

最も簡単な方法は「4-7-8呼吸法」です。

- まず、口から完全に息を吐き切ります。

- 次に、鼻から4秒かけてゆっくりと息を吸い込みます。

- 息を7秒間止めます。

- 最後に、口から8秒かけてゆっくりと息を吐き出します。

この一連の流れを2~3回繰り返すだけで、心拍数が落ち着き、高ぶっていた感情が少しずつ静まっていくのを感じられるはずです。

会議中などでも、周りに気づかれずに行うことができる非常に強力なテクニックです。

涙だけでなく、緊張や不安を感じるあらゆる場面で活用できます。

根本から改善するためのトレーニング

これまで紹介してきた対処法は、主に対症療法的な側面が強いものでした。

しかし、怒ると涙が出るという悩みから根本的に解放されるためには、体質改善のように、長期的な視点で心と身体のあり方そのものを変えていくトレーニングが効果的です。

すぐに結果が出るものではありませんが、継続することで感情の波に強い自分を育てることができます。

マインドフルネス瞑想の実践

マインドフルネスとは、「今、この瞬間」の自分の体験に意図的に意識を向け、評価や判断をせずに、ただありのままに受け入れる心の状態を指します。

マインドフルネス瞑想を日常的に実践することで、自分の感情を客観的に観察する力が養われます。

怒りや悔しさといった感情が湧き上がってきたときに、その感情に飲み込まれてしまうのではなく、「ああ、今、自分は怒りを感じているな」「胸のあたりがざわざわするな」と、まるで他人事のように一歩引いて眺めることができるようになるのです。

この「感情との距離」が、衝動的な涙を防ぐための重要なクッションとなります。

やり方は簡単です。

静かな場所で背筋を伸ばして座り、目を閉じ、ただ自分の呼吸に意識を集中させるだけです。

雑念が浮かんできたら、「雑念が浮かんだな」と気づき、またそっと呼吸に意識を戻します。

これを1日5分からでもいいので、毎日続けてみてください。

継続することで、脳の扁桃体(感情を司る部分)の過剰な活動が抑えられ、前頭前野(理性を司る部分)の働きが活性化することが科学的にも証明されています。

アサーティブ・コミュニケーションを学ぶ

前述の通り、悔し涙は自分の意見や感情を適切に表現できないことへのもどかしさから生じることが多いです。

アサーティブ・コミュニケーションとは、相手のことも尊重しつつ、自分の意見や気持ちを正直に、誠実に、そして対等に伝えるためのスキルです。

例えば、上司から理不尽な要求をされたときに、ただ黙って涙をこらえる(ノンアサーティブ)のでも、感情的に反発する(アグレッシブ)のでもなく、「そのご指示ですが、現状の業務量を考えると〇〇という点で難しいと感じております。代替案として△△はいかがでしょうか」というように、客観的な事実と自分の気持ち(Iメッセージ)、そして提案をセットで伝えるのがアサーティブな表現です。

自分の気持ちを言葉にして伝えるトレーニングを積むことで、感情を溜め込むことが減り、涙に頼らずに問題を解決する力が身についていきます。

怒ると涙が出るときに心掛けたいこと

最後に、怒ると涙が出るという悩みと向き合っていく上で、最も大切にしてほしい心構えについてお伝えします。

さまざまなテクニックやトレーニングも重要ですが、自分自身をどう捉えるかという根本的な姿勢が、悩みの深刻度を大きく左右するからです。

自分を責めない、完璧を目指さない

まず何よりも大切なのは、「怒って泣いてしまう自分はダメだ」と責めないことです。

この記事で解説してきたように、この反応は自律神経の働きによる生理現象であり、あなたの意志の弱さや人格の問題ではありません。

むしろ、それだけ感受性が豊かで、物事を真剣に受け止める誠実さの表れと捉えることもできます。

涙を流してしまったとしても、「まあ、仕方ない」「身体がバランスを取ろうとしてくれたんだな」と、まずはそんな自分をそのまま受け入れてあげてください。

自己肯定感を下げてしまうことが、最も回復を妨げる要因になります。

また、感情を完璧にコントロールしようと意気込む必要もありません。

人間である以上、感情が揺れ動くのは当たり前のことです。

目標は「全く泣かない人間になる」ことではなく、「感情の波に気づき、以前より少し上手に対処できるようになる」くらいの、実現可能なものに設定しましょう。

10回に1回でも涙をこらえられたら、自分を大いに褒めてあげる。そのくらいの気持ちで、気長に取り組んでいくことが、結果的に一番の近道になります。

怒ると涙が出るという悩みは、あなただけが抱える特別なものではありません。

この記事で紹介した知識や対処法が、あなたが自分自身を理解し、より楽に、そしてより自分らしく日々を過ごしていくための一助となれば幸いです。

- 怒ると涙が出るのは自律神経の正常な防御反応

- 交感神経の急激な高ぶりを副交感神経が抑えようとして涙が出る

- 慢性的なストレスは感情の許容量を減らし涙もろさにつながる

- 涙は溜め込んだストレスのサインでもある

- 繊細で共感力の高いHSP気質の人は感情が昂りやすい傾向がある

- HSPは脳の情報処理が深く感情のオーバーロードを起こしやすい

- 通常は病気ではないがうつ病や自律神経失調症の可能性も考慮する

- 他の不調があれば専門家への相談が推奨される

- 悔し涙は言いたいことを言えない無力感から生じる

- 言葉にできない感情が涙として表現される

- 緊急時には物理的な刺激やその場を離れる応急処置が有効

- アンガーマネジメントや感情の記録で長期的なコントロール能力を高める

- 呼吸法や身体を使ったテクニックでその場の涙をこらえる

- マインドフルネスやアサーションで根本的な改善を目指す

- 最も大切なのは涙を流す自分を決して責めないこと