子どもが成人してからも、つい過剰に干渉してしまう、子どもの人生が心配でたまらない、そんな悩みを抱えていませんか。

子離れできない親の問題は、多くの家庭で潜在的な課題となっています。

この記事では、子離れできない親の心理的な特徴や具体的な行動、そしてその原因について深く掘り下げていきます。

また、過干渉が子どもの将来や自立にどのような影響を与えるのか、親子関係の末路についても触れていきます。

さらに、この問題に直面している親自身、そしてその子どもたちが、どのようにしてこの状況を克服し、健全な関係を築いていけばよいのか、具体的な対処法をステップごとに解説します。

この記事を通じて、問題の根本を理解し、親子双方がより良い未来へ進むための第一歩を踏み出しましょう。

- 子離れできない親の心理的な背景と特徴

- 過干渉が生まれる具体的な原因の解明

- 子どもの自立や将来に与える深刻な影響

- 親子関係が悪化した場合の末路とは

- 親子関係を改善するための具体的な対処法

- 親が子離れを克服するためのステップ

- 子どもが実践できる親との適切な距離の取り方

目次

子離れできない親の心理的な特徴と原因

- 過干渉になってしまう5つの心理

- 子離れできない親の具体的な特徴

- 子離れできない原因はどこにあるのか

- 子どもへの影響と関係性の末路

- 子どもの将来を左右する親の行動

過干渉になってしまう5つの心理

子離れできない親が過干渉になってしまう背景には、複雑な心理が隠されています。

これらの心理を理解することは、問題解決の第一歩となるでしょう。

ここでは、代表的な5つの心理状態について詳しく解説していきます。

1. 子どもを失うことへの強い恐怖と孤独感

親にとって、子どもの成長は喜ばしいものであると同時に、自分の元から巣立っていくことへの寂しさを伴います。

特に、子育てが生きがいの中心であった親ほど、子どもが自立することで役割を失ったように感じ、強い孤独感や喪失感に襲われることがあります。

これを「空の巣症候群」と呼びます。

子どもがいない生活を想像できず、その恐怖から無意識に子どもの自立を妨げ、自分のもとに留めておこうと過干渉になってしまうのです。

この心理は、子どもへの愛情が深いからこそ生じるものですが、結果的に子どもの成長を阻害する可能性があります。

2. 子どもを自分の所有物だと考える支配欲

一部の親は、無意識のうちに子どもを自分の一部、あるいは所有物のように捉えていることがあります。

「自分がいないとこの子は何もできない」と思い込み、子どもの意思や選択を尊重せず、すべてをコントロールしようとします。

この支配欲は、親自身の自己肯定感の低さの裏返しである場合も少なくありません。

子どもを自分の思い通りに動かすことで、自分の価値を確認し、安心感を得ようとするのです。

そのため、子どもが自分の意見を持つことや、親の知らない世界を築くことを許せず、過干渉な行動をとってしまいます。

3. 子どもの能力を信じられない不安感

「あの子はまだ未熟で、世の中の厳しさを知らない」といったように、いつまでも子どもを一人前として認められず、その能力を信じられない親もいます。

このタイプの親は、子どもが失敗することを極度に恐れ、先回りして問題を取り除こうとします。

良かれと思っての行動ですが、子どもが自分で考えて困難を乗り越える貴重な機会を奪ってしまいます。

この不安感は、親自身の心配性な性格や、過去の失敗体験から来ていることも考えられます。

しかし、子どもを信じて見守る勇気を持たない限り、過干渉は続いていくでしょう。

4. 自分の人生への不満や未達成感を子どもで満たそうとする心理

親自身の人生に満足していない場合、その不満や満たされなかった夢を子どもに託し、代理で実現させようとすることがあります。

自分がやりたかったこと、なりたかった職業などを子どもに押し付け、その成功を自分の成功のように感じて満足感を得ようとするのです。

これは「代理ミュンヒハウゼン症候群」にも似た心理構造で、子どもの人生を自分のものと混同しています。

子どもの個性や希望を無視して親の価値観を押し付けるため、子どもは大きなプレッシャーを感じ、自分自身の人生を歩むことが困難になります。

5. 世間体や周囲からの評価を過剰に気にする心理

「良い親だと思われたい」「子どもが立派であることが自分の評価につながる」というように、世間体を過剰に気にする親も、過干渉になりがちです。

子どもの進学先や就職先、結婚相手など、あらゆる面で周囲から見て「恥ずかしくない」選択をさせようとします。

子どもの幸せそのものよりも、親である自分のプライドや見栄が優先されてしまうのです。

このタイプの親は、子どもが親の期待から外れた行動をとることを極端に嫌い、世間体を保つために子どもの人生に介入し続けます。

子離れできない親の具体的な特徴

子離れできない親の行動には、いくつかの共通した特徴が見られます。

これらの行動は、愛情表現のつもりでも、子どもの自立を妨げる原因となり得ます。

自分や自分の親に当てはまるものがないか、客観的にチェックしてみましょう。

1. 頻繁すぎる連絡と行動の把握

成人した子どもに対して、毎日何度も電話やメッセージを送るのは、典型的な特徴の一つです。

「今どこにいるの?」「誰といるの?」といった行動確認はもちろん、「今日の夕食は何を食べたの?」といった些細なことまで把握しようとします。

子どもからの返信が少しでも遅れると、不安になって立て続けに連絡を入れることもあります。

これは、子どもを常に自分の監視下に置きたいという心理の表れであり、子どものプライバシーを侵害する行為と言えるでしょう。

子どもは常に監視されているような息苦しさを感じ、親からの連絡を負担に思うようになります。

2. 子どもの決定に必ず口を出す

就職、転職、恋愛、結婚、住居の選択など、子どもの人生における重要な決定に対して、必ず自分の意見を押し付けようとします。

子ども自身の考えや希望を聞く前に、「こうした方がいい」「そっちは絶対にダメ」と一方的に結論を決めつけます。

たとえ子どもが助言を求めていない場面でも、先回りして口を出し、自分の価値観に従わせようとコントロールします。

これは、子どもの判断能力を信頼しておらず、自分の選択が最も正しいと信じ込んでいるためです。

3. 子どもの人間関係への過剰な介入

子どもの友人や恋人、結婚相手に対して、品定めをするように評価し、気に入らない相手であれば交際や結婚に猛反対することがあります。

「あんな人とは付き合ってほしくない」と公言したり、時には本人に直接連絡して別れるよう説得したりするなど、子どもの人間関係に土足で踏み込んできます。

自分の知らないところで子どもが親密な関係を築くことに嫉妬や不安を感じ、自分にとって都合の良い人間関係の中に子どもを留めておきたいという思いが根底にあります。

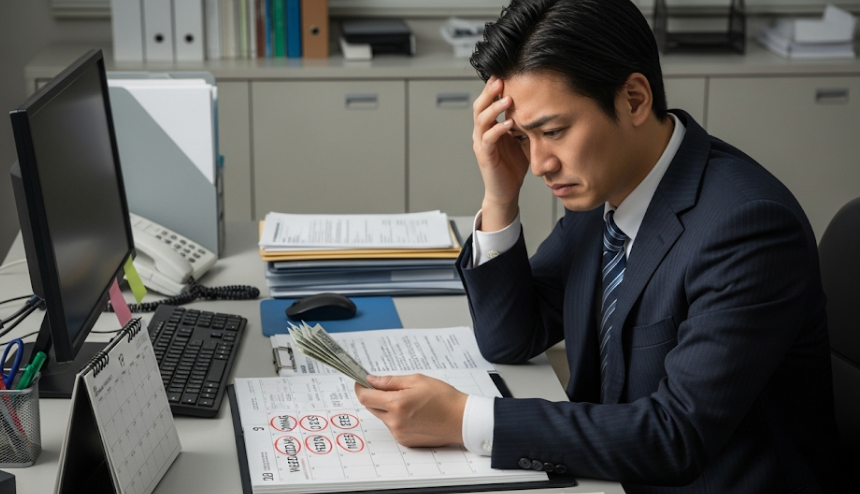

4. 金銭的な援助を過度に行う

子どもが経済的に自立できる年齢になっても、仕送りや生活費の援助を続けることがあります。

一見、子煩悩な親のようにも見えますが、これも子離れできない親の特徴の一つです。

金銭的な援助を続けることで、「自分がいなければこの子は生活できない」という状況を作り出し、親子の依存関係を維持しようとするのです。

子どもは経済的な主導権を親に握られることで、親の意向に逆らえなくなり、精神的な自立がさらに遠のいてしまいます。

5. 子どもの代わりに物事を解決しようとする

子どもが仕事や人間関係でトラブルに直面した際、本人が解決するのを見守るのではなく、親がしゃしゃり出て解決しようとします。

例えば、子どもの職場に直接電話をかけたり、トラブルの相手と交渉しようとしたりするなど、常識では考えられない行動に出ることもあります。

これは「ヘリコプターペアレント」とも呼ばれ、子どもの頭上を旋回し、何か問題が起きるたびに急降下して介入する親のことを指します。

このような行動は、子どもの問題解決能力や社会性を育む機会を完全に奪ってしまいます。

子離れできない原因はどこにあるのか

子離れできないという問題は、単に親の性格だけに起因するものではありません。

その背景には、親自身の経験や夫婦関係、さらには社会的な要因まで、様々な原因が複雑に絡み合っています。

親自身の自己肯定感の低さ

子離れできない原因の根底には、親自身の自己肯定感の低さが大きく影響している場合があります。

自分自身に価値を見出せず、「〇〇ちゃんの親」であることでしか自分の存在意義を感じられないのです。

子どもが優秀であること、自分の言うことを聞くことが、親としての自分の価値を証明する唯一の手段になってしまいます。

そのため、子どもが自立して自分の元を離れてしまうと、自分の価値を証明するものを失い、空っぽになってしまうという恐怖に駆られます。

子どもを自分に依存させ続けることで、かろうじて自己肯定感を保っている状態と言えるでしょう。

夫婦関係の希薄化

夫婦関係が冷え切っていたり、コミュニケーションが不足していたりする場合、その寂しさや不満を埋めるために、子どもに過剰に依存してしまうことがあります。

夫(妻)との間で得られない心の安らぎや会話、共感をすべて子どもに求めてしまうのです。

子どもが親の精神的な支え、あるいは夫婦の間の緩衝材のような役割を担わされることになります。

このような状況では、子どもが自立することは、親にとって唯一の心の拠り所を失うことを意味します。

そのため、無意識のうちに子どもの結婚や独立に反対するなど、自分の元から離れさせないように仕向けてしまうことがあります。

子育てが唯一の生きがいだった

趣味や友人も少なく、仕事もしておらず、自分の人生のすべてを子育てに捧げてきた親も、子離れが難しくなる傾向にあります。

子育てが生活のすべてであり、唯一の生きがいだったため、その役割が終わってしまうと、途端に何をすればよいのか分からなくなってしまうのです。

子どもが自立した後の自分の人生を全く描けていないため、子育てという役割を無理にでも続けようとします。

成人した子どもに対しても、いつまでも幼い頃と同じように世話を焼き、干渉し続けることで、自分の存在価値を確かめようとします。

親自身が親から過干渉に育てられた経験

親自身が、そのまた親(祖父母)から過干渉に育てられたというケースも少なくありません。

自分が受けてきた子育てしか知らないため、子どもに干渉し、その人生をコントロールすることが「当たり前」であり、「愛情表現」だと信じ込んでいます。

自分がされて嫌だったはずの行動を、無意識のうちに自分の子どもにも繰り返してしまうのです。

これを「世代間連鎖」と呼びます。

この連鎖を断ち切るには、自分自身の子育てが客観的に見てどうであるかを冷静に分析し、過干渉の負の連鎖に気づく必要があります。

子どもへの影響と関係性の末路

子離れできない親の過干渉は、愛情という名の下に行われるため、その深刻な影響が見過ごされがちです。

しかし、長期的に見ると、子どもの心身の健康や人生そのものを脅かす可能性があり、最終的には親子関係の破綻につながることも少なくありません。

子どもの自立性の欠如

最大の影響は、子どもの自立性が著しく損なわれることです。

幼い頃から親が何でも先回りして決めてしまうため、子どもは自分で物事を判断し、決定する能力が育ちません。

常に親の顔色をうかがい、「親はどう思うだろうか」という基準でしか行動できなくなります。

その結果、主体性がなく、指示待ちの人間になってしまう可能性があります。

社会に出てからも、自分の意見を主張できず、困難な状況に直面するとすぐに誰かに頼ろうとするなど、精神的に未熟なまま年を重ねてしまうことになります。

自己肯定感の低い子どもになる

親から常に「あなたは一人では何もできない」というメッセージを受け取り続けることで、子どもは自分に自信が持てなくなります。

自分の選択や判断を一度も肯定された経験がないため、「どうせ自分なんてダメだ」という低い自己肯定感が染み付いてしまいます。

これは、将来の人間関係や仕事においても大きな足かせとなるでしょう。

新しいことに挑戦する意欲を失い、失敗を恐れて消極的な人生を送ることになりかねません。

また、自分を大切にできないため、他者との健全な関係を築くことも難しくなります。

婚期が遅れる、または結婚生活への悪影響

親の過干渉は、子どもの恋愛や結婚にも深刻な影を落とします。

親が子どものパートナーを認めず、交際に反対し続けることで、婚期が大幅に遅れたり、破談になったりするケースは後を絶ちません。

たとえ結婚できたとしても、親が新婚家庭にまで頻繁に介入し、夫婦関係に口を出すことで、夫婦喧嘩が絶えなくなり、最悪の場合は離婚に至ることもあります。

特に「マザーコンプレックス(マザコン)」や「ファザーコンプレックス(ファザコン)」の傾向がある場合、配偶者よりも親を優先してしまうため、健全な夫婦関係を築くことが非常に困難になります。

親子関係の破綻という末路

子どもが親の過干渉に耐えかねて、最終的に関係を断絶するという末路を迎えることもあります。

最初は親の期待に応えようと努力していた子どもも、いつまでも続く支配や介入に疲れ果て、自分の人生を取り戻すために、親と距離を置くという選択をせざるを得なくなるのです。

電話に出ない、連絡を返さない、会うことを拒否するといった形で、子どもからの絶縁宣言が突きつけられます。

良かれと思ってしてきたことが、結果的に最も愛する子どもを失うという最悪の結末を招いてしまうのです。

この段階に至ると、関係の修復は極めて困難になります。

子どもの将来を左右する親の行動

子離れできない親の行動は、子どもの現在の生活だけでなく、その先の長い人生にも大きな影響を及ぼします。

親が気づかぬうちに行っている些細な行動が、子どもの可能性の芽を摘み、将来の選択肢を狭めているかもしれません。

職業選択の自由を奪う

親が自分の価値観や見栄から、子どもの職業選択に口を出すケースは非常に多いです。

「安定しているから公務員になりなさい」「医者や弁護士のような立派な職業に就いてほしい」といった親の期待は、子どもにとって大きなプレッシャーとなります。

子どもが本当にやりたいことや、持っている才能を無視して、親が望む道へと誘導しようとします。

子どもが親の期待に逆らえず、不本意な職業に就いた場合、仕事への情熱ややりがいを感じられず、早期離職につながったり、精神的に病んでしまったりする可能性があります。

子どもの適性や興味を尊重せず、親の夢を押し付ける行為は、子どものキャリア形成を根本から歪めてしまいます。

主体的な意思決定能力の欠如

日々の小さなことから人生の大きな決断まで、親がすべてを決定してきた子どもは、自分で考えて決めるという経験が圧倒的に不足します。

その結果、社会に出てから主体的な意思決定ができなくなります。

例えば、仕事で重要な判断を迫られた時に、自分で決められずに上司や同僚に判断を委ねてしまったり、責任を回避しようとしたりします。

プライベートでも、何をするにも他人の意見に流されやすく、自分の人生を自分でコントロールしているという実感を持てません。

この意思決定能力の欠如は、リーダーシップを発揮する機会を失い、キャリアアップの妨げになるなど、社会的な成功を遠ざける要因となります。

挑戦する意欲の喪失

親が失敗を恐れるあまり、子どもが新しいことに挑戦するのを妨げてしまうことがあります。

「危ないからやめなさい」「あなたには無理だから」といった言葉で、子どもの挑戦意欲を削いでしまうのです。

失敗は、人が成長するために不可欠な経験です。

失敗から学び、次に活かすというプロセスを経験させないことは、子どもの成長の機会を奪うことに他なりません。

その結果、子どもは失敗を極度に恐れるようになり、リスクのある挑戦を避けて、安全な道ばかりを選ぶようになります。

変化の激しい現代社会において、挑戦する意欲の喪失は、個人の成長を止め、将来の可能性を大きく狭めることにつながるでしょう。

子離れできない親との上手な付き合い方と対処法

- 親子関係を改善するための対処法

- 子どもの自立を促すためのステップ

- 克服に向けてできることとは

- 今すぐできる親との距離の取り方

- 子離れできない親の寂しさを理解する

- 健全な親子関係を築くために子離れできない親を卒業する

親子関係を改善するための対処法

子離れできない親との関係に悩んでいる場合、問題を放置していても状況は改善しません。

親子双方にとって健全な関係を築くためには、子ども側からの積極的な働きかけが重要になります。

感情的にならず、冷静かつ戦略的に対処していくことが求められます。

1. 物理的な距離を確保する

まず、可能であれば親元を離れて自立し、物理的な距離を置くことが最も効果的な対処法の一つです。

実家で同居している限り、親はいつまでも子どもを庇護の対象とみなし、干渉をやめることは難しいでしょう。

一人暮らしを始めることで、親は子どもの生活のすべてを把握できなくなります。

子ども自身も、自分の力で生活を切り盛りしていく中で、経済的・精神的な自立を実感し、自信をつけることができます。

物理的な距離が生まれることで、お互いを客観的に見つめ直す時間ができ、感情的な衝突を避けることにもつながります。

2. 境界線を明確に引く(バウンダリー)

親子関係において、健全な「境界線(バウンダリー)」を引くことは非常に重要です。

「ここからは自分の問題だから、口を出さないでほしい」「プライベートなことなので、これ以上は話せない」といったように、親の干渉を拒否する意思を明確に伝えましょう。

最初は親も反発するかもしれませんが、一貫した態度で境界線を守り続けることが大切です。

例えば、「アポなしでの訪問はやめてほしい。来る前には必ず連絡して」と具体的なルールを決めるのも良い方法です。

自分と親とは別人格であり、お互いの領域を尊重する必要があることを、言葉と行動で示していく必要があります。

3. コミュニケーションの方法を見直す

親の干渉に対して、ただ感情的に反発したり、無視したりするだけでは関係はこじれる一方です。

コミュニケーションの方法を見直し、自分の気持ちを冷静に伝える努力が必要です。

その際に有効なのが、「I(アイ)メッセージ」という伝え方です。

「あなた(You)はいつも干渉してくる」と相手を主語にして非難するのではなく、「私(I)は、心配してくれるのは嬉しいけれど、少し距離を置いて見守ってほしいと思っている」というように、自分を主語にして気持ちを伝えます。

この伝え方であれば、相手を責めるニュアンスが和らぎ、親も話を聞き入れやすくなります。

4. 経済的に完全に自立する

親からの金銭的な援助を受け続けている限り、対等な親子関係を築くことは困難です。

親は「お金を出しているのだから、口を出す権利がある」と考えがちですし、子ども側も引け目を感じて強い態度に出られません。

たとえ生活が少し苦しくなったとしても、親からの援助を断ち切り、経済的に完全に自立することが、精神的な自立への大きな一歩となります。

自分の力で生計を立てているという事実が、自信と説得力を生み、親に対して堂々と意見を言える基盤となるでしょう。

子どもの自立を促すためのステップ

もしあなたが「自分は子離れできていないかもしれない」と感じる親であるならば、今からでも決して遅くはありません。

子どもの健全な自立を促し、良好な親子関係を再構築するために、親として意識的に取り組むべきステップがあります。

1. 子どもの力を信じて任せる

まず最も大切なことは、子どもの力を信じることです。

「あの子はまだ何も知らない」「自分がいないとダメだ」という考えを改め、子どもには自分で考え、問題を解決する力があると信じてみましょう。

たとえ失敗したとしても、それは子どもにとって貴重な学びの機会です。

親が先回りして失敗の可能性をすべて取り除いてしまうと、子どもはいつまでたっても成長できません。

小さなことからで構いません。

今まで口を出していたことを一つ、子どもに任せてみましょう。

そして、その結果がどうであれ、子どもが自分で決めて行動したことを尊重し、見守る姿勢が重要です。

2. 親自身の人生を充実させる

子育て以外の世界に目を向け、親自身の人生を充実させることも非常に重要です。

子どもへの関心が強すぎるのは、他に熱中できるものがないからかもしれません。

新しい趣味を見つける、昔やっていた習い事を再開する、地域のボランティア活動に参加する、友人との時間を増やすなど、何でも構いません。

自分のための時間を持ち、子育て以外に生きがいや楽しみを見つけることで、子どもへの過剰な執着が自然と薄れていきます。

親が生き生きと自分の人生を楽しんでいる姿は、子どもにとっても安心材料となり、良い刺激になるはずです。

3. 夫婦関係や他の人間関係に目を向ける

子どもにばかり向いていたエネルギーを、配偶者や友人など、他の大切な人との関係を育むために使ってみましょう。

特に、夫婦関係を見直すことは重要です。

子どもが巣立った後、残りの人生を共に歩んでいくのは配偶者です。

二人で旅行に出かけたり、共通の趣味を持ったりして、夫婦の時間を大切にすることで、心の隙間が埋まり、子どもへの依存から抜け出すきっかけになります。

また、同世代の友人と悩みを語り合うことも、客観的な視点を得るために役立ちます。

克服に向けてできることとは

子離れできないという問題を克服するためには、親自身が自分の心と向き合い、意識的に行動を変えていく必要があります。

これは、子どもだけでなく、親自身のこれからの人生を豊かにするためにも不可欠なプロセスです。

1. 問題を客観的に認識する

まずは、自分自身の行動が「子離れできていない」状態であり、それが子どもにとってマイナスの影響を与えている可能性を認めることがスタートラインです。

「愛情表現の一環だ」「子どものためを思ってのことだ」という言い訳をやめ、自分の行動を客観的に振り返ってみましょう。

この記事で挙げたような特徴に当てはまる点はないか、子どもが自分の行動をどう感じているかを想像してみることが大切です。

問題を認識できなければ、解決への道は始まりません。

友人やカウンセラーなど、第三者の意見を聞いてみるのも、客観的な視点を得るために有効です。

2. 子どもを一人の対等な大人として接する

子どもが何歳になっても、親にとっては可愛い子どもであることに変わりはありません。

しかし、成人した子どもに対しては、いつまでも子ども扱いするのではなく、一人の対等な人格を持った大人として接するように意識を切り替える必要があります。

子どもの意見に真摯に耳を傾け、その価値観や選択を尊重しましょう。

親の意見と違ったとしても、頭ごなしに否定するのではなく、「そういう考え方もあるのね」と一度受け止める姿勢が大切です。

敬語を使う必要はありませんが、尊敬の念を持って接することが、健全な大人の親子関係を築く上で不可欠です。

3. 寂しさや不安と向き合う

子離れに伴う寂しさや不安感は、誰にでも起こりうる自然な感情です。

その感情から目を背け、子どもに執着することで紛らわそうとするのではなく、まずは「自分は今、寂しいんだな」と自分の感情を素直に認め、受け入れることが重要です。

その上で、その寂しさを子どもで埋めるのではなく、前述したように自分の趣味や夫婦関係、友人関係といった、他の方法で満たしていく努力をしましょう。

寂しさは、人生の新しいステージに進むためのサインかもしれません。

それを乗り越えることで、親として、そして一人の人間として、さらに成長することができるでしょう。

4. 専門家の助けを借りる

どうしても自分一人では感情のコントロールが難しい、子どもとの関係がこじれて修復不可能に感じる、といった場合には、専門家の助けを借りることも有効な選択肢です。

カウンセリングや家族療法などを通じて、専門家は問題の根本原因を解き明かし、親子間のコミュニケーションを円滑にするための具体的なアドバイスを提供してくれます。

第三者が間に入ることで、感情的な対立を避け、お互いが本音で話し合うきっかけが生まれることもあります。

問題を一人で抱え込まず、専門家の力を借りることは、決して恥ずかしいことではありません。

今すぐできる親との距離の取り方

親の過干渉に悩み、一刻も早く状況を改善したいと考えている子ども世代に向けて、今日からでも実践できる具体的な距離の取り方をご紹介します。

大切なのは、罪悪感を持ちすぎず、自分の人生を守るために行動することです。

1. 連絡の頻度をコントロールする

親から毎日かかってくる電話や、ひっきりなしに届くメッセージに、その都度すぐに対応する必要はありません。

「電話は週に1回、この曜日のこの時間にかける」というように、自分から連絡のルールを決め、それを親にも伝えてみましょう。

それ以外の連絡には、緊急時を除いてすぐには返信しないようにします。

最初は親も戸惑うかもしれませんが、「忙しいから」といった理由を伝え、一貫した態度を続けることで、徐々に新しい距離感に慣れていきます。

連絡の主導権を親から自分に取り戻すことが第一歩です。

2. すべてを報告しない

親との会話の中で、自分のプライベートな情報をすべて報告する必要はありません。

特に、恋愛や友人関係、仕事の悩みなど、親が干渉してきそうな話題については、あえて話さないという選択も必要です。

聞かれたとしても、「特に変わったことはないよ」「うまくやっているよ」などと、当たり障りのない返答でかわす技術を身につけましょう。

親に情報を与えなければ、干渉される機会そのものを減らすことができます。

これは親を騙すことではなく、自分のプライバシーを守るための正当な防衛策です。

3. 頼まれごとを上手に断る

子離れできない親は、様々な口実をつけて子どもを頼ろうとすることがあります。

もちろん、本当に助けが必要な場合は協力すべきですが、親が子離れしないための口実であると感じた場合は、上手に断る勇気も必要です。

「その日は予定があるから無理なんだ、ごめんね」「それはお父さん(お母さん)自身でできるんじゃないかな?」というように、冷たく突き放すのではなく、できない理由を添えて断りましょう。

親の要求をすべて受け入れていると、いつまでも依存関係から抜け出せません。

子離れできない親の寂しさを理解する

ここまで、子離れできない親の問題点や対処法について述べてきましたが、忘れてはならないのは、その行動の根底には、多くの場合、子どもへの愛情と、そして深い寂しさがあるという点です。

親の行動を一方的に非難するだけでなく、その背景にある感情を理解しようと努めることが、真の和解への道を開きます。

行動の裏にある愛情と不安

過干渉な行動の一つひとつは、子どもから見れば束縛や支配に感じられるかもしれません。

しかし、親の視点から見れば、それは「子どもに失敗してほしくない」「危険な目にあってほしくない」という愛情や心配の気持ちが、不器用な形で表れたものであることが多いのです。

特に、子どもが初めて一人暮らしを始める時や、新しい環境に飛び込む時など、親の不安は頂点に達します。

その不安が、過剰な連絡や口出しといった行動につながっている可能性を理解することが大切です。

もちろん、その行動をすべて受け入れる必要はありませんが、「心配してくれているんだな」と、その根底にある愛情を認識するだけで、子どもの気持ちにも少し余裕が生まれるはずです。

役割を失うことへの恐れ

長年「親」という役割を第一に生きてきた人にとって、子どもが自立することは、自分のアイデンティティが揺らぐような大きな出来事です。

「もう自分は必要とされないのではないか」という役割喪失への恐れが、寂しさや孤独感を増幅させます。

この寂しさを埋めるために、いつまでも子どもの世話を焼き、関わりを持ち続けようとするのです。

子どもとしては、親のこの寂しさを理解しつつ、「親としてではなく、一人の人間として、これからのあなたの人生を応援している」というメッセージを伝えていくことが重要になります。

感謝の気持ちを伝えたり、親自身の趣味や活動を応援したりすることで、親が新しい生きがいを見つける手助けができるかもしれません。

親の寂しさに共感し、寄り添う姿勢を見せることが、親が安心して子離れするための一助となるでしょう。

健全な親子関係を築くために子離れできない親を卒業する

子離れできない親の問題を乗り越え、健全な親子関係を築くことは、親子双方にとって、これからの人生をより豊かにするために不可欠なプロセスです。

それは、関係の断絶を意味するのではなく、新しい形の絆を築くことを意味します。

子離れは、親が子どもへの過干渉をやめ、子どもが親からの精神的依存を断ち切る、双方の努力によって成り立ちます。

親は、子どもを一人の独立した大人として尊重し、その人生の主役が子ども自身であることを認めなければなりません。

そして、自分の人生に新たな楽しみや生きがいを見つけ、子どもに依存しない生き方を確立する必要があります。

一方、子どもは、親の愛情に感謝しつつも、その過剰な干渉には毅然とした態度で境界線を引き、自分の人生は自分で決めるという強い意志を持つことが求められます。

時には親を傷つけるかもしれないという罪悪感を乗り越え、自分の自立を優先する勇気が必要です。

お互いが精神的に自立し、対等な大人として尊重し合える関係になれた時、親子は初めて真の信頼関係で結ばれるのです。

それは、支配や依存の関係ではなく、お互いの人生を応援し、困った時には相談し合える、成熟したパートナーシップと言えるでしょう。

子離れできない親を卒業することは、決して寂しい終わりではなく、新しい良好な親子関係の始まりなのです。

- 子離れできない親は子どもの行動を常に把握しようとする

- 背景には子育てが生きがいだった親の孤独感がある

- 子どもの決定に必ず口を出し自分の価値観を押し付ける

- 原因として親自身の自己肯定感の低さが挙げられる

- 夫婦関係の希薄さが子どもへの依存を招くことがある

- 過干渉は子どもの自立性を著しく損なう

- 子どもの自己肯定感が低くなり挑戦意欲を失う

- 恋愛や結婚にまで介入し婚期を遅らせる可能性がある

- 最終的な末路として親子関係の破綻を迎えることもある

- 対処法としてまず物理的な距離を置くことが有効

- 親子間に健全な境界線を引くことを意識する

- 親は子どもの力を信じ自身の人生を充実させることが重要

- 克服のためには問題を客観的に認識することから始める

- 子どもは親の寂しさを理解しつつ毅然と対応する

- 子離れは新しい親子関係を築くためのスタートである