仕事から帰ってきても、夫はスマートフォンに夢中で、子供のことは完全に無視。

ワンオペ育児で心身ともに疲れ果てているのに、夫は「手伝おうか?」の一言すらない。

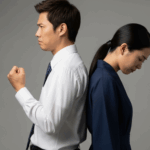

そんな育児をしない夫の姿に、深い孤独感やストレス、そして将来への不安を感じていませんか。

この記事では、育児に協力的でない夫の心理や行動の背後にある原因を深く掘り下げます。

なぜ父親の自覚が芽生えないのか、その無関心な態度が子供へ与える影響、そして積み重なるストレスが夫婦関係をどのように揺るがすのかを明らかにします。

さらに、現状を打破し、夫を育児のパートナーとして変えるための具体的な対処法や伝え方のコツを解説します。

どうしても状況が改善しない場合の最終的な選択肢として、離婚という決断についても触れていきます。

一人で抱え込まず、まずはこの記事を読んで、問題解決への第一歩を踏み出しましょう。

- 育児をしない夫の典型的な心理パターン

- 夫が育児に協力的でない根本的な原因

- ワンオペ育児が妻と子供に与える深刻な影響

- 夫の当事者意識を引き出すための具体的な対処法

- 夫婦関係を悪化させない上手な話し合いの進め方

- 状況が改善しない場合に考えられる選択肢

- 夫との未来を再構築するためのヒント

目次

育児をしない夫に共通する心理と行動の原因

- なぜ?夫が協力的でない5つのパターン

- 父親の自覚が芽生えないことの根本問題

- ワンオペ育児が引き起こす妻のストレス

- 夫の無関心による子供への影響とは

- 家事や育児に対する夫婦間の価値観の違い

夫が育児に参加しない背景には、単なる「面倒くさがり」や「自分勝手」といった言葉だけでは片付けられない、複雑な心理や原因が隠されています。

男性が育児に対して当事者意識を持ちにくい理由を理解することは、問題解決の第一歩となるでしょう。

ここでは、育児をしない夫に共通して見られる心理状態や、そうした行動につながる根本的な原因について、多角的な視点から深く掘り下げていきます。

夫婦間の価値観の相違から、父親としての自覚の欠如、さらには社会的なプレッシャーまで、様々な要因が絡み合っているのが現実です。

これらの点を一つひとつ解き明かし、あなたの家庭が直面している問題の本質を探っていきましょう。

なぜ?夫が協力的でない5つのパターン

育児に協力的でない夫の行動には、いくつかの典型的なパターンが存在します。

これらのパターンを理解することで、夫の心理状態を把握し、より効果的な対策を立てるヒントが得られるかもしれません。

表面的な行動だけでなく、その裏に隠された思考や感情を読み解くことが重要です。

パターン1:育児は妻の仕事だと思い込んでいる

このタイプの夫は、性別による役割分業の意識が非常に強い傾向にあります。

「男は外で働き、女は家庭を守る」という、一昔前の価値観を無意識のうちに引きずっているケースが少なくありません。

彼らにとって、育児や家事は妻が主体的に行うべき領域であり、自分が積極的に関わるものとは考えていないのです。

悪気があるわけではなく、それが「当たり前」だと信じ込んでいるため、妻がなぜ不満を抱くのか理解できないことさえあります。

こうした固定観念は、彼ら自身の育った家庭環境や、周囲の人間関係から形成されている場合が多いでしょう。

この思い込みを解消するためには、現代における夫婦の在り方や、共働きが主流となった社会の変化について、根気強く対話する必要があります。

パターン2:何をすれば良いのか分からない

意外に思われるかもしれませんが、「育児に参加したい気持ちはあるけれど、具体的に何をどうすれば良いのか分からない」という夫も多く存在します。

特に第一子の場合、男性は女性と違って出産を経験するわけではないため、子供との関わり方が分からず、戸惑ってしまうのです。

オムツの替え方、ミルクの作り方、寝かしつけの方法など、一つひとつの作業が未知の領域に感じられます。

妻が手際よくこなしている姿を見ると、余計に手が出しにくくなり、「自分がやると失敗するかもしれない」「かえって邪魔になるのでは」といった不安から、行動できなくなってしまうのです。

この場合は、具体的な作業を一つずつ丁寧に教え、簡単なことから任せて成功体験を積ませることが、自信につながるでしょう。

パターン3:仕事の疲れを理由にする

「仕事で疲れているから、家では休ませてほしい」という主張も、育児をしない夫からよく聞かれる言葉です。

もちろん、仕事での疲労は事実でしょう。

しかし、これが育児を完全に放棄する理由として正当化されるわけではありません。

このタイプの夫は、育児を「仕事の後の余暇時間を奪うもの」と捉えている可能性があります。

一方で、妻も24時間体制の育児という「仕事」をしており、休息時間がないという現実が見過ごされがちです。

夫が「仕事」、妻が「育児」という風に、お互いの領域を完全に分離して考えてしまうと、協力体制は築けません。

育児もまた、家庭を維持するための重要な「仕事」であるという認識を共有することが求められます。

パターン4:自分の時間を優先したい

趣味や友人との付き合いなど、結婚前からのライフスタイルを維持したいという欲求が強い夫もいます。

子供が生まれるという大きな生活の変化を受け入れきれず、自分の自由な時間が制約されることに強い抵抗を感じるのです。

子供の世話よりも、自分の楽しみや息抜きを優先してしまうため、結果として育児に参加しないという状況が生まれます。

この背景には、父親としての自覚がまだ十分に芽生えていないことや、家庭に対する責任感の欠如が関係していると考えられます。

家族としての新たなライフステージに進んだことを自覚し、楽しみを夫婦で共有する形へとシフトしていく必要があります。

パターン5:育児への関心が低い

そもそも子供や育児そのものに対して、関心が薄いというケースも存在します。

子供の成長や発達に対する興味が乏しく、積極的に関わろうという意欲が湧かないのです。

このような夫は、子供が泣いていても「自分の担当ではない」とばかりに無関心を装ったり、育児に関する話題を避けたがったりする傾向があります。

このタイプの夫を変えるのは最も難しいかもしれませんが、子供との具体的な関わりを持つことで、愛情や責任感が芽生えるきっかけになることもあります。

例えば、お風呂に一緒に入る、寝る前に絵本を読み聞かせるなど、特定の役割を担ってもらうことから始めるのが有効かもしれません。

父親の自覚が芽生えないことの根本問題

育児をしない夫の多くに共通する問題として、「父親としての自覚」が十分に芽生えていない点が挙げられます。

女性は妊娠・出産という身体的な変化を通じて、母親になる準備を段階的に進めていきます。

しかし、男性にはそうした身体的なプロセスがないため、子供が生まれた瞬間に自動的に「父親」のスイッチが入るわけではありません。

父親としての自覚は、子供との日々の関わりの中で、少しずつ育まれていくものです。

しかし、その最初のきっかけを掴めないと、いつまでも「夫」の意識のままで、「父親」という新たな役割を受け入れられない状態が続いてしまいます。

この自覚の欠如が、育児を「他人事」のように捉えてしまう根本的な原因となっているのです。

彼らは、自分が家庭において果たすべき役割が、経済的なサポートだけだと誤解している可能性があります。

子供の成長にとって、父親との情緒的なつながりや、日常的な触れ合いがいかに重要であるかを理解してもらう必要があります。

また、父親の自覚が芽生えない背景には、夫自身の生育歴が影響していることも考えられます。

彼自身の父親が家庭や育児に無関心であった場合、それが父親としてのロールモデルとなり、自分も同じように振る舞ってしまうのです。

無意識のうちに学習された「父親像」をアップデートするためには、新しい家族の形を夫婦で一緒に作り上げていくという、意識的な努力が不可欠です。

父親としての自覚を促すためには、ただ「手伝って」と要求するだけでは不十分です。

子供の成長の喜びを共有したり、育児に関する情報を一緒に学んだり、父親であることの素晴らしさを感じられるような機会を意図的に作ることが、夫の意識を変えるきっかけとなるでしょう。

ワンオペ育児が引き起こす妻のストレス

夫が育児に参加しない結果、妻が一人で育児の全責任を背負う「ワンオペ育児」の状態に陥ります。

この状況は、妻の心身に深刻なダメージを与える可能性があります。

ワンオペ育児がもたらすストレスは、単なる「育児疲れ」という言葉では片付けられないほど、多岐にわたるものです。

精神的な孤立感とプレッシャー

ワンオペ育児の最も辛い点の一つは、精神的な孤立感です。

育児の喜びや悩みを共有できるパートナーがおらず、たった一人で全ての判断を下し、責任を負わなければならないというプレッシャーは計り知れません。

子供の体調が悪い時、夜泣きが続く時、言うことを聞かずに癇癪を起こす時、こうした困難な状況に一人で立ち向かうことは、精神をすり減らします。

夫がすぐそばにいるにもかかわらず、協力が得られない状況は、「世界で一番孤独だ」という感情を増幅させるでしょう。

肉体的な疲労の蓄積

育児は24時間365日休みなく続く、過酷な肉体労働です。

特に乳幼児期は、授乳やおむつ替え、寝かしつけなどで、まとまった睡眠時間を確保することすら困難になります。

夫の協力があれば、交代で休息を取ることも可能ですが、ワンオペ育児ではその望みも絶たれます。

慢性的な睡眠不足と疲労は、体力だけでなく気力も奪い、頭痛やめまい、免疫力の低下といった身体的な不調を引き起こす原因となります。

疲労が限界に達すると、子供に対して優しく接することができなくなり、自己嫌悪に陥るという悪循環にもつながりかねません。

自己肯定感の低下

育児に追われる日々の中で、妻は自分のための時間を持つことができなくなります。

かつては楽しんでいた趣味や、友人との交流、キャリア形成といった機会が失われ、「母親」という役割だけに自分の存在が限定されてしまうように感じられます。

社会から取り残されたような感覚や、自分の価値を見失う感覚は、自己肯定感を著しく低下させます。

夫が自分の時間を自由に楽しんでいる姿を目の当たりにすると、その不公平感から、強い怒りや無力感を覚えることもあるでしょう。

夫への不満と愛情の冷え込み

ワンオペ育児が続くと、夫に対する感謝の気持ちは薄れ、不満や怒り、そして諦めの感情が募っていきます。

「なぜ私だけがこんなに大変な思いをしなければならないのか」「彼は私のことを、子供のことを、どう思っているのだろうか」という疑念が、夫婦間の信頼関係を蝕んでいきます。

会話は減り、スキンシップもなくなり、かつては愛情で結ばれていたはずのパートナーが、ただの同居人のように感じられるようになるのです。

この愛情の冷え込みは、夫婦関係の危機に直結する深刻な問題と言えるでしょう。

夫の無関心による子供への影響とは

育児をしない夫の態度は、妻だけでなく、子供の心身の発達にも様々な影響を及ぼす可能性があります。

父親からの関わりが希薄であることは、子供の成長過程において、見過ごすことのできない重要な問題です。

特に、人格形成の基礎が築かれる幼少期において、父親の不在は長期的な影響を与えることがあります。

情緒の安定と社会性の発達への影響

父親との安定した愛着関係は、子供の情緒の安定に不可欠です。

父親から十分な愛情や関心を受けられなかった子供は、自己肯定感が低くなったり、他者への信頼感を築くのが難しくなったりすることがあります。

また、母親とは異なる父親とのダイナミックな遊びや関わりは、子供の社会性を育む上で重要な役割を果たします。

ルールを守ること、感情をコントロールすること、他者と協力することなどを、父親との交流を通じて学んでいきます。

父親が育児に無関心であると、子供はこうした貴重な学習機会を失ってしまうことになります。

性役割モデルへの影響

子供は、両親の姿を見て、男性と女性の役割や、夫婦関係のあり方を学びます。

父親が家事や育児に全く関与せず、母親が一人で全てをこなしている家庭環境で育った子供は、「男性は家のことを何もしないもの」「女性が我慢するのが当たり前」といった、偏った性役割のイメージを内面化してしまう可能性があります。

これは、将来その子が自分の家庭を築く際に、同じような問題を繰り返す原因となりかねません。

特に男の子は、父親の姿をモデルとして男性性を学んでいくため、育児に無関心な父親の姿は、将来の彼自身のパートナーシップに負の影響を与える恐れがあります。

母親のストレスが子供に与える影響

ワンオペ育児でストレスを抱えた母親は、心に余裕がなくなり、子供に対してイライラしたり、感情的に怒ってしまったりすることが増えるかもしれません。

母親の精神状態が不安定であると、それは子供にも伝わり、子供の情緒不安定を引き起こす原因となります。

つまり、夫の育児への無関心は、間接的に母親の精神状態を悪化させ、その結果として子供にも悪影響を及ぼすという、負の連鎖を生み出すのです。

家庭内の空気が常にピリピリしていると、子供は安心して過ごすことができず、委縮してしまったり、問題行動を起こしたりすることもあります。

子供の健やかな成長のためには、母親が笑顔でいられる家庭環境が何よりも大切です。

そのためには、父親の協力が不可欠であることは言うまでもありません。

家事や育児に対する夫婦間の価値観の違い

育児をしない夫の問題の根底には、多くの場合、家事や育児に対する夫婦間の根本的な価値観の違いが存在します。

結婚前には表面化しなかったこのギャップが、子供の誕生をきっかけに、深刻な対立点として浮かび上がってくるのです。

この価値観の違いを認識し、すり合わせていく作業こそが、問題解決への鍵となります。

「手伝う」という意識の問題点

多くの夫は、育児を「手伝う」ものだと考えています。

この「手伝う」という言葉には、「本来は妻の仕事だが、自分は善意でサポートしてあげている」というニュアンスが含まれています。

つまり、育児の主体はあくまで妻であり、自分は補助的な役割に過ぎないという当事者意識の欠如が表れているのです。

しかし、現代の育児において、夫は単なる「ヘルパー」ではありません。

妻と共に育児の全責任を分かち合う、対等な「パートナー」であるべきです。

この「手伝う」から「一緒にやる」への意識改革が、夫に求められる最も重要な変化と言えるでしょう。

妻としては、夫が何かをしてくれた時に「ありがとう、助かるよ」と感謝を伝えることは大切ですが、同時に育児は二人の共同作業であるというメッセージを伝え続ける必要があります。

家事・育児のクオリティに対する基準の違い

夫婦間で、家事や育児のクオリティに対する基準が異なることも、対立の原因となります。

例えば、妻は部屋の隅々まで綺麗に掃除したいのに、夫は「大体きれいなら良い」と考えていたり、妻は栄養バランスの取れた食事を手作りしたいのに、夫は「惣菜や冷凍食品でも問題ない」と考えていたりするケースです。

育児においても、子供の服装や持ち物、生活リズムなど、細かい点での基準の違いがストレスを生みます。

夫が自分の基準で育児を行った結果、妻から「やり方が違う」とダメ出しをされ、やる気をなくしてしまうという悪循環に陥ることも少なくありません。

お互いの基準の違いを認め合い、どこまでを「許容範囲」とするか、家庭としての最低限のルールをどこに設定するか、といった点について、冷静に話し合うことが重要です。

完璧を目指すのではなく、お互いが納得できる着地点を見つける努力が求められます。

見えない家事・育児の存在

多くの夫は、目に見える家事・育児(料理、掃除、おむつ替えなど)しか認識していません。

しかし、実際には「見えない家事・育児」が膨大に存在します。

献立を考える、食材の在庫を管理して買い物リストを作る、子供の予防接種のスケジュールを管理する、保育園からの連絡事項を確認して準備をする、季節に合わせた衣類の入れ替えをする…こうしたタスクは、常に頭を働かせる必要のある精神的な労働(メンタルロード)です。

この「見えない家事・育児」の負担が妻に偏っていることに、夫は気づいていないことが多いのです。

夫に当事者意識を持ってもらうためには、これらのタスクを可視化し、いかに多くの負担を妻が担っているかを具体的に示すことが有効です。

タスクリストを作成し、分担について話し合うことで、夫も家庭運営の全体像を把握できるようになるでしょう。

育児をしない夫を変えるための具体的な対処法

- まずは夫婦で冷静に話し合う機会を作る

- 上手な伝え方で夫の当事者意識を引き出す

- 小さなことから任せて成功体験を積ませる

- どうしても改善しないなら離婚も選択肢に

- 最終手段の前に試したい外部サービスの活用

- まとめ:育児をしない夫と未来を築くために

育児をしない夫に対して、ただ不満を募らせているだけでは、状況は一向に改善しません。

夫の行動を変えるためには、感情的な対立を避け、戦略的かつ具体的なアプローチを取る必要があります。

ここからは、夫を育児の頼れるパートナーへと変えていくための、実践的な対処法を段階的に解説していきます。

冷静な話し合いの機会を設けることから始め、夫の当事者意識を引き出すコミュニケーションの技術、そして具体的なタスクの任せ方まで、明日から試せるヒントが見つかるはずです。

もちろん、全ての努力が報われるとは限りません。

万が一、状況が改善しなかった場合に備えて、自分の心と生活を守るための選択肢についても考えていきましょう。

まずは夫婦で冷静に話し合う機会を作る

問題を解決するための第一歩は、何よりもまず夫婦間での対話です。

しかし、感情的になって不満をぶつけるだけでは、夫は心を閉ざし、かえって状況を悪化させてしまう可能性があります。

大切なのは、「冷静に」話し合うための環境とタイミングを整えることです。

話し合いに最適なタイミングと場所を選ぶ

話し合いを持ちかけるタイミングは非常に重要です。

夫が仕事で疲れて帰宅した直後や、空腹時、あるいは夫婦喧嘩の最中などは避けるべきです。

お互いに心身ともに余裕のある、休日の昼間などが適しているでしょう。

また、子供が寝静まった後や、一時的に誰かに預かってもらうなどして、夫婦二人きりで集中して話せる時間を確保することも大切です。

場所は、自宅のリビングなどリラックスできる環境が良いですが、気分を変えて近所のカフェなどで話すのも一つの方法です。

第三者がいる場所では、大声で感情をぶつけ合うことを抑制する効果も期待できます。

「私」を主語にして気持ちを伝える

話し合いの際、最も避けるべきは相手を責めるような言い方です。

「あなたはいつも〇〇してくれない」というように、「あなた(You)」を主語にすると、相手は非難されたと感じ、防御的な態度を取ってしまいます。

そうではなく、「私(I)」を主語にして、自分の気持ちや状況を伝える「アイメッセージ」を心がけましょう。

例えば、「あなたが手伝ってくれないから大変だ」と言う代わりに、「私は一人で育児をしていると、とても孤独で、体力的にも辛いと感じている」と伝えるのです。

自分の感情を素直に表現することで、夫もあなたの苦しみを理解し、耳を傾けやすくなります。

具体的な事実と要望をセットで伝える

「もっと育児をやって」といった漠然とした要求では、夫は何をすれば良いのか分かりません。

話し合いでは、具体的な事実と、それに対してどうしてほしいのかという具体的な要望をセットで伝えることが効果的です。

例えば、「先週の平日は、毎日私一人でお風呂に入れていたよね。これからは週に2日でも良いから、あなたがお風呂担当になってくれると、とても助かるんだけど、どうかな?」というように伝えます。

事実を基に話すことで、感情的な非難ではなく、客観的な問題提起として相手に伝わります。

また、具体的な要望を提示することで、夫も行動のイメージがしやすくなり、前向きな返答を引き出しやすくなるでしょう。

上手な伝え方で夫の当事者意識を引き出す

話し合いの場で、夫に「育児は自分ごとである」という当事者意識を持たせることが、行動変容を促す上で極めて重要です。

そのためには、単に作業の分担を要求するだけでなく、夫のプライドを尊重し、父親としての役割の重要性を伝える工夫が求められます。

命令や非難ではなく、共感と期待を伝えるコミュニケーションを心がけましょう。

感謝と承認の言葉を忘れない

夫が少しでも育児に関わってくれた際には、たとえそのやり方が完璧でなかったとしても、まずは感謝の気持ちを伝えることが大切です。

「ありがとう、助かったよ」「〇〇してくれて、子供がとても喜んでいたよ」といった言葉は、夫の自己肯定感を高め、「またやろう」という意欲を引き出します。

人は誰でも、他人から認められ、感謝されると嬉しいものです。

特に、妻から承認されることは、夫にとって大きなモチベーションとなります。

ダメ出しや批判から入るのではなく、まずはポジティブなフィードバックを優先することで、夫が育児に主体的に関わる好循環を生み出すことができます。

「あなたが必要だ」というメッセージを伝える

育児をしない夫は、自分が家庭内で必要とされているという実感を持てていない場合があります。

「私一人でもできる」という態度を見せるのではなく、「あなたが必要だ」「あなたにしかできないことがある」というメッセージを伝えることが、夫の当事者意識を刺激します。

例えば、「この子はパパと遊ぶのが一番楽しそうだから、休日は公園に連れて行ってあげてほしいな」「力仕事はやっぱり男性の方が得意だから、お風呂はお願いできると嬉しい」というように、夫の存在価値を認め、頼りにしている姿勢を示すのです。

父親としての役割を明確に与えられることで、夫は家庭における自分の存在意義を見出し、責任感を持って育児に関わるようになる可能性があります。

育児の楽しさや喜びを共有する

育児は大変なことばかりではありません。

子供の成長を間近で見られる喜びや、日々の何気ない瞬間に感じられる幸福感も、育児の大きな醍醐味です。

こうしたポジティブな側面を、積極的に夫と共有することも大切です。

子供が初めて寝返りを打った瞬間、面白い言葉を覚えた時、可愛らしい仕草を見せた時など、その感動をすぐに夫に伝えましょう。

写真や動画を送るのも良い方法です。

育児を「辛い義務」としてだけではなく、「楽しい共同プロジェクト」として捉えられるようになれば、夫もより積極的に参加したくなるはずです。

家族としての喜びを分かち合う経験を積み重ねることが、夫婦の絆を深め、共に育児に取り組む一体感を育むことにつながります。

小さなことから任せて成功体験を積ませる

育児経験の少ない夫に、いきなり難易度の高いタスクを任せても、失敗して自信を失ってしまうだけです。

夫を育児に巻き込むためには、スモールステップの原則が有効です。

まずは簡単なことから始めて、成功体験を積ませ、徐々にレベルアップしていくことで、夫は無理なく育児スキルを身につけ、自信を持って子供と関われるようになります。

具体的で簡単なタスクからお願いする

最初に任せるタスクは、誰がやっても結果が大きく変わらない、具体的で簡単なものが適しています。

例えば、以下のようなタスクから始めてみてはいかがでしょうか。

- お風呂上がりの子供に服を着せる

- 5分間だけ絵本を読み聞かせる

- 休日の朝、子供と一緒にゴミ出しに行く

- 食事の時に子供の隣に座って、見守る

これらのタスクは、時間も短く、特別なスキルも必要ありません。

ポイントは、「〇〇やっといて」と丸投げするのではなく、「〇〇してくれると助かるな」とお願いする形で伝えることです。

そして、やり終えた後には必ず「ありがとう」と感謝を伝えましょう。

やり方に口出しせず、見守る姿勢を貫く

夫が育児をしている最中、妻がやってしまいがちなのが、細かいやり方に口を出すことです。

「服の着せ方が違う」「絵本の持ち方が逆」など、たとえ気になったとしても、ぐっとこらえる忍耐力が求められます。

子供の安全に関わるような重大なことでない限りは、夫のやり方を尊重し、まずは最後まで任せてみましょう。

横から口を出されると、夫は「監視されている」「信用されていない」と感じ、やる気を一気に失ってしまいます。

たとえ少し非効率なやり方だったとしても、夫自身が試行錯誤する中で、自分なりのスタイルを見つけていく過程が大切なのです。

妻は「任せた以上は、結果がどうであれ受け入れる」という覚悟を持つことが、夫の主体性を育む上で不可欠です。

夫だけの「得意分野」を作る

夫に特定の役割を任せ続け、それを「パパの担当」として定着させるのも非常に効果的な方法です。

例えば、「お風呂は絶対にパパが入れる」「寝る前の歯磨きはパパの役目」というように、夫だけの得意分野を作るのです。

子供も「これはパパとやること」と認識するようになり、父子の特別な絆が生まれます。

夫自身も、自分にしかできない役割があると感じることで、育児に対する責任感と満足感を得ることができます。

最初は簡単なタスクから始め、徐々に「休日の昼食はパパが担当」「公園遊びはパパの出番」といったように、担当分野を広げていくと良いでしょう。

妻が全ての領域で完璧であろうとせず、あえて夫に任せる「隙」を作ることが、結果的に夫婦全体の育児力を高めることにつながります。

どうしても改善しないなら離婚も選択肢に

あらゆる努力を尽くしても、夫の態度が全く改善されず、妻の心身の限界が近づいている場合、残念ながら「離婚」という選択肢を考えざるを得ない状況もあります。

離婚は決して簡単な決断ではありませんが、自分自身の人生と子供の将来を守るための、前向きな選択となる可能性もあります。

感情的に決断するのではなく、冷静に情報を集め、準備を進めることが重要です。

離婚を考えるべきサインとは

どのような状況になったら、離婚を具体的に考えるべきなのでしょうか。

いくつかのサインが挙げられます。

- 話し合いに応じず、完全に無視される

- 妻の心身の不調を気遣う様子が全くない

- 子供に対して無関心、あるいは暴言を吐く

- 生活費を渡さないなど、経済的な協力も拒否する

- ワンオペ育児が原因で、妻がうつ病などの精神疾患を患ってしまった

これらのサインが複数当てはまる場合、夫婦関係の修復は極めて困難な状況にあると言えるかもしれません。

夫の存在が、あなたと子供の心身の健康を脅かすストレスの原因となっているのであれば、関係をリセットすることを真剣に検討すべき時期に来ている可能性があります。

離婚に向けて準備すべきこと

離婚を決意した、あるいは選択肢として考え始めた場合、感情的に家を飛び出すのではなく、計画的に準備を進めることが、その後の生活を安定させる上で不可欠です。

まずは、経済的な自立の見通しを立てることが最優先事項です。

仕事を見つける、あるいは現在の収入で生活していけるかシミュレーションする、利用できる公的支援(児童扶養手当など)を調べる、といった準備が必要です。

また、離婚後の住居を確保することも重要になります。

法的な手続きに関しては、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

親権、養育費、財産分与など、離婚に際して決めるべきことは多く、専門家の助言を得ることで、自分と子供にとって有利な条件で離婚を進めることができます。

夫の非協力的な態度を示す証拠(日記、メール、録音など)も、場合によっては有効となることがあります。

自分と子供の幸せを最優先に考える

離婚に対して、「子供から父親を奪ってしまう」「世間体が悪い」といった罪悪感や不安を感じるかもしれません。

しかし、最も大切なのは、あなたと子供が心から笑って暮らせる環境を築くことです。

父親が育児に無関心で、母親が常にストレスを抱えている家庭が、子供にとって本当に幸せな環境と言えるでしょうか。

両親が不仲な姿を見続けることは、子供の心に深い傷を残すこともあります。

離婚は、決して「失敗」ではありません。

時には、幸せな未来を手に入れるための「最善の選択」となることもあるのです。

一人で抱え込まず、信頼できる友人や家族、あるいは公的な相談機関などに相談し、自分の気持ちを整理しながら、あなたと子供にとって最良の道を選択してください。

最終手段の前に試したい外部サービスの活用

夫との関係改善に取り組んでいる最中や、離婚を考える前の段階で、追い詰められた妻の心身の負担を少しでも軽減するために、外部のサービスを積極的に活用することも非常に有効な手段です。

全てを自分一人で、あるいは夫婦だけで解決しようとせず、社会のリソースに頼ることを躊躇しないでください。

一時的にでも負担が軽くなることで、心に余裕が生まれ、夫と冷静に向き合うエネルギーが回復するかもしれません。

ベビーシッターや一時預かりの利用

「子供と少し離れる時間」を意図的に作ることは、精神的なリフレッシュのために極めて重要です。

地域のファミリー・サポート・センターや、民間のベビーシッターサービス、保育園の一時預かりなどを利用して、数時間だけでも自分のための時間を作りましょう。

美容院に行く、友人とランチをする、一人でゆっくり買い物をする、あるいはただ家で静かに過ごすだけでも、心は大きくリフレッシュされます。

こうしたサービスを利用することに罪悪感を覚える必要は全くありません。

母親が笑顔でいることこそが、子供にとって一番の幸せなのです。

夫に「少し疲れたから、来週2時間だけ一時預かりを利用したい」と相談し、その費用を家計から出すことを認めてもらうことも、夫に妻の負担を理解させる一つのきっかけになるかもしれません。

家事代行サービスの活用

育児と並行しての家事は、大きな負担となります。

特に、掃除や料理など、後回しにしがちな家事が溜まっていくと、それ自体がストレスの原因になります。

週に一度、あるいは月に一度でも、家事代行サービスを利用して、専門家に家事をまとめて片付けてもらうと、驚くほど時間と心に余裕が生まれます。

掃除が行き届いた清潔な部屋で過ごす時間は、気分を前向きにしてくれます。

家事代行は贅沢だと感じるかもしれませんが、それで得られる心の平穏を考えれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。

夫に「私が家事をする時間がない分、育児に専念するため」と説明し、理解を求めるのも良いでしょう。

カウンセリングや公的機関への相談

夫婦間の問題や育児の悩みを、第三者に相談することも非常に有効です。

専門のカウンセラーに話を聞いてもらうことで、自分の感情を客観的に整理できたり、問題解決のための新たな視点を得られたりします。

夫婦二人でカウンセリングを受ける「夫婦カウンセリング」も、関係改善の一つの方法です。

また、地域の保健センターや子育て支援センターでは、保健師や心理士などの専門家が無料で相談に応じてくれます。

育児の悩みだけでなく、夫との関係について相談することも可能です。

一人で抱え込まず、専門家の知見を借りることで、解決への道筋が見えてくることがあります。

こうした外部のサポートをうまく活用し、まずは自分自身を追い詰めない環境を整えることが、現状を乗り越えるための第一歩となります。

まとめ:育児をしない夫と未来を築くために

育児をしない夫との生活は、妻にとって計り知れないストレスと孤独感をもたらします。

しかし、諦めてしまう前に、まだ試せることは数多く残されています。

この記事で紹介してきたように、夫の心理を理解し、適切なコミュニケーションを取り、具体的な行動を促すことで、状況が改善する可能性は十分にあります。

最も重要なのは、妻であるあなた自身が一人で抱え込み、心身をすり減らしてしまうことです。

夫を変えるための努力と同時に、自分自身の心と体を守るための工夫も忘れないでください。

外部のサービスを頼ったり、信頼できる人に相談したりすることも、立派な問題解決のプロセスの一部です。

育児は、決して母親一人だけの仕事ではありません。

夫婦が、そして社会が、共に子供を育てていくという意識を持つことが、全ての始まりとなります。

夫との関係を再構築する道は、決して平坦ではないかもしれません。

しかし、粘り強い対話と工夫を重ねることで、夫が育児の喜びと責任に目覚め、かけがえのないパートナーへと変わっていく未来も描けるはずです。

あなたと子供、そして夫自身にとっても、家族全員が笑顔で過ごせる未来を築くために、今日からできる一歩を踏み出してみましょう。

- 育児をしない夫の背景には役割分業の古い価値観がある

- 何をすべきか分からず行動できない夫も多い

- 父親の自覚は子供との関わりの中で育まれる

- ワンオペ育児は妻に深刻な精神的・肉体的ストレスを与える

- 父親の無関心は子供の情緒発達に影響を及ぼす可能性がある

- 問題解決の第一歩は夫婦間の冷静な話し合い

- 話し合いでは相手を責めず「私」を主語に伝える

- 夫を動かすには感謝と承認の言葉が効果的

- 「あなたが必要」と伝え父親としての役割意識を刺激する

- 具体的で簡単なタスクから任せて成功体験を積ませる

- 夫のやり方に口出しせず見守る姿勢が主体性を育てる

- 努力しても改善が見られない場合は離婚も視野に入れる

- 離婚を考える際は経済的自立の準備が不可欠

- ベビーシッターや家事代行など外部サービス活用も有効な手段

- 一人で抱え込まず専門家や公的機関に相談することが大切