誰とでも明るく話せるし、コミュニケーション能力も高い。

周りからは「社交的だね」と言われることが多い。

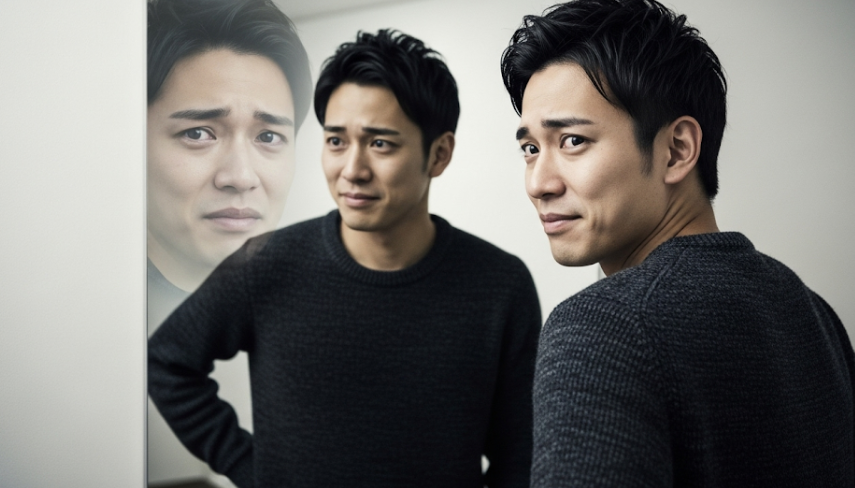

しかし、心の奥底では「誰にも本当の自分を見せていない」と感じていませんか。

社交的なのに心を開かないという状態は、多くの人が抱える複雑な悩みです。

一見すると、何の問題もないように見えるため、その孤独感や生きづらさは他人から理解されにくいかもしれません。

この記事では、社交的なのに心を開かない人の心理的な特徴や、そうした行動の裏にある本音、そして人間関係における悩みについて深く掘り下げていきます。

恋愛や職場といった具体的な場面で、なぜ無意識に壁を作ってしまうのか、相手と一線を引く行動の背景には何があるのかを解き明かします。

過去のトラウマが原因で信頼関係を築くのが難しいと感じている方や、この状況を改善するための具体的な治し方を探している方にも役立つ情報を提供するでしょう。

自分自身のこと、あるいは周りの大切な人のことをもっと深く理解し、より良い関係を築くための一歩を踏み出してみませんか。

- 社交的なのに心を開かない人の具体的な特徴

- なぜ本音を隠してしまうのかという深層心理

- 人間関係で無意識に壁を作る原因

- 恋愛や職場での上手な接し方のポイント

- 過去の経験が与える影響について

- 心を開くための具体的なステップや治し方

- 自分自身と向き合いストレスを軽減する方法

目次

社交的なのに心を開かない人の心理的な特徴

- なぜか本音で話せない複雑な心理とは

- 人間関係で無意識に壁がある理由

- 相手との間に一線を引く行動パターン

- 過去のトラウマが自己開示を妨げることも

- 職場でのコミュニケーションと距離感

なぜか本音で話せない複雑な心理とは

社交的なのに心を開かない人は、周りからは明るく、誰とでもうまくやっているように見えます。

しかし、その内面では、本音を話すことに対して強い抵抗を感じていることが多いのです。

この複雑な心理の根底には、いくつかの要因が絡み合っていると考えられます。

まず一つ目に挙げられるのが、「嫌われたくない」という強い思いです。

自分の本音や弱みをさらけ出すことで、相手にがっかりされたり、否定されたりするのではないかという不安が常にあります。

そのため、当たり障りのない会話や、相手が喜びそうな話題を選ぶことで、自分を守ろうとするのです。

これは一種の防衛本能であり、良好な人間関係を維持したいという願いの裏返しでもあります。

次に、プライドの高さや完璧主義的な側面も影響しているでしょう。

「常にしっかりしている自分でいたい」「弱い人間だと思われたくない」という気持ちが強いと、自分の悩みや不安を素直に打ち明けることが難しくなります。

彼らにとって、本音を話すことは自分の不完全さを認める行為に等しく、それが許せないのかもしれません。

また、相手への過剰な配慮も、本音を言えなくさせる一因です。

「こんなことを言ったら、相手を困らせてしまうのではないか」「場の空気を悪くしてしまうかもしれない」といった考えが先に立ち、自分の感情を抑え込んでしまう傾向があります。

これは優しさからくる行動ですが、結果として自分自身の本音を押し殺すことにつながるのです。

彼らは、本音を話さないのではなく、さまざまな心理的なブレーキによって「話せない」状態に陥っていると言えるでしょう。

この状態が続くと、誰といても心からの充足感を得られず、表面的な人間関係の中で孤独感を深めてしまうことにもなりかねません。

コミュニケーション能力が高いがゆえに、その孤独は他人からは見えにくく、一人で抱え込んでしまうケースが少なくないのです。

彼らの内面を理解するためには、その明るい社交性の裏に隠された、繊細で傷つきやすい心があることを知ることが重要になります。

人間関係で無意識に壁がある理由

社交的なのに心を開かない人が、人間関係において無意識に壁を作ってしまうのはなぜでしょうか。

その行動の裏には、自己防衛の心理が強く働いています。

彼らは、人と深く関わることで生じる可能性のあるリスクを、無意識のうちに避けようとしているのです。

傷つくことへの恐怖心

最も大きな理由として考えられるのが、過去の経験からくる「傷つくことへの恐怖心」です。

以前、勇気を出して心を開いたにもかかわらず、裏切られたり、否定されたり、受け入れてもらえなかったりした経験があると、それが心の傷となって残ります。

その結果、「もう二度とあんな思いはしたくない」という気持ちが強まり、人と深く関わることを避けるようになります。

壁を作ることは、自分の心を守るための鎧のような役割を果たしているのです。

自己肯定感の低さ

一見、自信に満ちあふれているように見える人でも、内面では自己肯定感が低い場合があります。

「本当の自分を知られたら、きっと幻滅されるに違いない」「自分には価値がない」といった思い込みがあると、ありのままの自分をさらけ出すことが怖くなります。

社交的に振る舞うことで「好かれる自分」を演じ、その仮面を剥がされることを極度に恐れているのです。

この場合、人との間に壁を設けることで、本当の自分を見せないようにして、自尊心を守っていると考えられます。

他人への不信感

育ってきた環境やこれまでの人間関係の中で、人を心から信頼できた経験が少ないと、他人に対して根源的な不信感を抱くことがあります。

「人はいつか裏切るものだ」「結局、自分のことを本当に理解してくれる人なんていない」という考えが根底にあると、誰に対しても一定の距離を保ち、心を許すことができません。

彼らは、人を信じたいという気持ちと、信じられないという気持ちの間で揺れ動いているのかもしれません。

その葛藤が、無意識のうちに壁を作るという行動に繋がっているのです。

エネルギーの消耗を避けたい

人と深く関わることは、大きな喜びをもたらす一方で、多大な精神的エネルギーを消耗します。

特に、感受性が豊かで繊細な人にとっては、相手の感情に共感しすぎたり、気を使いすぎたりすることで、どっと疲れてしまうことがあります。

そのため、意識的・無意識的に人との間に壁を作り、自分のエネルギーを守ろうとすることがあります。

社交的に振る舞うこと自体にもエネルギーを使っているため、それ以上の深入りを避けることで、心の平穏を保とうとしているのです。

これらの理由は、一つだけではなく、複数絡み合っていることがほとんどです。

彼らが作る壁は、決して相手を拒絶しているわけではありません。

むしろ、人間関係を大切にしたいと思うからこそ、壊さないように、傷つかないようにと、慎重になりすぎた結果であるとも言えるでしょう。

相手との間に一線を引く行動パターン

社交的なのに心を開かない人は、巧みに人との距離を保ち、相手に深入りさせないための特定の行動パターンを持っています。

これらの行動は、多くの場合、無意識のうちに行われており、周りからは「感じは良いけれど、どこか掴みどころがない人」という印象を与えることがあります。

プライベートな話題を避ける

最も分かりやすい行動パターンは、自分のプライベートに関する話題を徹底して避けることです。

例えば、休日の過ごし方や家族、恋愛、過去の経験といった個人的な質問をされると、笑顔ではぐらかしたり、巧みに話題を逸らしたりします。

「休日は何してるの?」と聞かれても、「まあ、色々ですね」と曖昧に答えたり、「それより〇〇さんはどうなんですか?」と相手に質問を返したりして、自分の話をする機会を巧妙に回避します。

これは、自分の内面に踏み込ませないための明確なサインと言えるでしょう。

聞き役に徹することが多い

彼らは優れた聞き手であることが多いです。

相手の話に熱心に耳を傾け、適切な相槌や質問を投げかけることで、相手に「自分に興味を持ってくれている」と感じさせます。

しかし、これは相手を理解したいという純粋な気持ちと同時に、自分のことを話さなくて済むというメリットがあるからです。

会話の中心を常に相手に置くことで、自分の内面を開示することなく、良好なコミュニケーションを成立させているのです。

結果として、相手はたくさん話して満足しますが、その人のことは何も知らないまま、という状況が生まれます。

ユーモアや冗談で本心を隠す

少し真面目な話や、核心に迫るような話題になりそうになると、ユーモアや冗談を言ってその場の空気を和ませ、本心から話をそらすのも特徴的な行動です。

真剣な表情で悩みを相談されても、あえてふざけてみせたり、茶化したりすることで、深刻なムードになるのを防ぎます。

これは、自分も相手も感情的になることを避け、安全な距離感を保つためのテクニックです。

一見、明るく面白い人に見えますが、その裏では本心を隠すための防衛機制が働いています。

集団の中にいることを好む

一対一の深い関係よりも、複数人でのグループ行動を好む傾向もあります。

大勢の中にいれば、一人ひとりと深く向き合う必要がなく、広く浅いコミュニケーションで済ませることができます。

飲み会やイベントなどでは中心的な存在として場を盛り上げることもありますが、個人的な付き合いとなると、途端に距離を置くことがあるのはこのためです。

これらの行動パターンは、彼らが人間関係において傷つかないように、そして自分という存在が揺らがないようにと、長年かけて身につけてきた処世術なのかもしれません。

もし周りにこのような人がいたとしても、それはあなたを嫌っているわけではなく、ただ自分の心を守るのに必死なだけなのだと理解することが大切です。

過去のトラウマが自己開示を妨げることも

社交的なのに心を開けないという態度の背景には、しばしば過去のトラウマが深く関わっていることがあります。

トラウマと聞くと、非常に大きな出来事を想像するかもしれませんが、人間関係における心の傷は、些細な出来事の積み重ねによって形成されることも少なくありません。

自己開示、つまり自分の本心や弱みを他人に見せる行為は、本来、相手との信頼関係を深めるための重要なステップです。

しかし、過去にこの自己開示が原因で深く傷ついた経験があると、その行為自体が恐怖の対象となってしまいます。

信頼していた人からの裏切り

例えば、親友だと思って秘密を打ち明けたのに、他の人に言いふらされてしまった経験。

あるいは、恋人に勇気を出して自分の弱みを見せたら、それが原因で振られてしまった、または軽蔑されてしまった経験。

このような「信頼していた人からの裏切り」は、心に深い傷を残します。

「信じなければ、裏切られることもない」という考えが心の奥深くに刻まれ、新たな人間関係を築く際に、人を信じることへの強いブレーキとなってしまうのです。

家庭環境の影響

幼少期の家庭環境も、自己開示のスタイルに大きな影響を与えます。

親に自分の感情や意見を表現しても、無視されたり、否定されたり、あるいは罰せられたりするような環境で育った場合、「本音を言うことは危険なことだ」と学習してしまいます。

ありのままの自分は受け入れてもらえないという感覚が染みつき、大人になってからも、自分の感情を押し殺し、周りの期待に応える「良い子」を演じ続けてしまうことがあります。

いじめや仲間外れの経験

学生時代などに、いじめや仲間外れにされた経験も、深刻なトラウマとなり得ます。

自分の言動がきっかけで、あるいは特に理由もなく、集団から排除された経験は、「自分は他人とは違う」「自分は受け入れられない存在だ」という疎外感を植え付けます。

その結果、人と親しくなること自体に恐怖を感じ、表面的な付き合いに終始することで、再び傷つくリスクを回避しようとします。

これらのトラウマは、本人が意識している場合もあれば、無意識の領域に押し込められている場合もあります。

しかし、どちらの場合でも、現在の人間関係のパターンに強力な影響を及ぼしています。

社交的に振る舞えるのは、むしろトラウマを乗り越え、社会に適応しようと努力してきた証かもしれません。

しかし、その努力の裏で、心の奥の扉は固く閉ざされたままになっているのです。

もし、心を開けない原因が過去のトラウマにあると感じるなら、その傷と向き合うことが、状況を改善するための第一歩になる可能性があります。

一人で向き合うのが難しい場合は、専門家の助けを借りることも有効な選択肢となるでしょう。

職場でのコミュニケーションと距離感

職場は、多くの人にとって一日の大半を過ごす場所であり、そこでの人間関係は仕事のパフォーマンスや精神的な健康に大きく影響します。

社交的なのに心を開かない人にとって、職場は自らの特性が顕著に現れる舞台となりやすい場所です。

仕事仲間としては優秀、しかし…

彼らは多くの場合、職場でのコミュニケーションを円滑に進めることができます。

報告・連絡・相談といった業務上のやり取りはそつなくこなし、会議では適切な発言をし、雑談にも笑顔で応じます。

そのため、上司や同僚からは「コミュニケーション能力が高い」「誰とでもうまくやれる」と評価され、仕事仲間としては非常に頼りにされる存在であることが少なくありません。

しかし、そのコミュニケーションはあくまでも「仕事」という役割の範囲内に限定されています。

ランチや飲み会には参加するものの、そこでの会話は当たり障りのない世間話や仕事の話が中心。

プライベートな悩みや、仕事に対する本当の不満といった本音の部分は、決して口にしようとしません。

同僚たちがプライベートな話題で盛り上がっていても、笑顔で聞き役に回り、自分の話は巧みにかわします。

この絶妙な距離感が、周りには「親しみやすいけれど、プライベートが見えない」「仲は良いはずなのに、本当のところ何を考えているか分からない」という印象を与えることになります。

距離感を保つことのメリットとデメリット

職場でプライベートな部分を過度に見せず、一定の距離感を保つことには、メリットも存在します。

- 人間関係のトラブルに巻き込まれにくい

- 仕事とプライベートの区別がつけやすい

- プロフェッショナルな印象を与えられる

しかし、その一方でデメリットも考えられます。

- 深い信頼関係が築きにくい

- 本当に困ったときに助けを求めにくい

- チームの一員としての連帯感が得られにくい

- 孤独感を感じやすい

特に、チームで協力してプロジェクトを進めるような場面では、本音で意見をぶつけ合ったり、互いの状況を理解し合ったりすることが不可欠です。

心を開かない態度は、時としてチームワークを阻害する要因にもなりかねません。

職場での適切な関わり方

もし、あなたの職場にこのようなタイプの人がいる場合、無理に心を開かせようとするのは逆効果です。

プライベートな質問を執拗にしたり、本音を言うように強要したりすると、彼らはさらに心を閉ざしてしまうでしょう。

大切なのは、まず相手のスタンスを尊重することです。

その上で、業務上のコミュニケーションを丁寧に行い、仕事仲間として信頼しているという姿勢を示し続けることが重要です。

時間をかけて安全な関係性を築く中で、相手が少しずつ心を開いてくれる可能性は十分にあります。

また、もし自分自身がこのタイプに当てはまると感じるなら、無理にすべてをさらけ出す必要はありません。

まずは、信頼できる同僚を一人見つけ、少しだけ自分の弱みや悩みを話してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

小さな一歩が、職場での息苦しさを和らげるきっかけになるかもしれません。

社交的なのに心を開かない状況を改善する方法

- 人に心を開くための具体的な治し方

- 恋愛において信頼関係を築くには

- 特徴を理解しストレスを軽減する

- 上手な付き合い方と関係性の構築

- 社交的なのに心を開かない自分と向き合う

人に心を開くための具体的な治し方

社交的なのに心を開かないという状態は、長年の思考や行動の癖が積み重なった結果であり、すぐに変えることは難しいかもしれません。

しかし、意識して小さなステップを踏み重ねることで、少しずつ状況を改善していくことは可能です。

これは「治す」というよりは、新しいコミュニケーションの選択肢を自分に与えてあげるという感覚に近いかもしれません。

ステップ1:自己理解を深める

まず最初に行うべきは、なぜ自分が心を開けないのか、その原因を探ることです。

「人に嫌われたくない」「傷つくのが怖い」「完璧でなければならない」など、自分の内側にある感情や思い込みに気づくことが第一歩です。

日記をつけたり、信頼できるカウンセラーに話したりすることで、自分の思考パターンを客観的に見つめ直すことができます。

原因が分かれば、闇雲に不安になるのではなく、具体的な対策を考えられるようになります。

ステップ2:小さな自己開示から始める

いきなり重大な秘密を打ち明ける必要はありません。

まずは、ごく些細な自己開示から練習してみましょう。

- 「実は、〇〇が苦手なんです」と少しだけ弱みを見せる。

- 「週末にこんな映画を観て、感動しました」と自分の感想を話す。

- 「今日の服装、似合ってますか?」と相手に意見を求めてみる。

大切なのは、自己開示をした後に、相手がどのような反応をするかを観察することです。

多くの場合、あなたが心配しているようなネガティブな反応は返ってこないはずです。

むしろ、相手も自分のことを話してくれたり、親近感を持ってくれたりするかもしれません。

この「自己開示をしても大丈夫だった」という小さな成功体験を積み重ねることが、大きな自信につながります。

ステップ3:信頼できる相手を選ぶ

誰に対しても平等に心を開く必要はありません。

自己開示の練習相手として、信頼できる人を慎重に選びましょう。

口が堅い人、人の悪口を言わない人、あなたの話を真剣に聞いてくれる人が理想的です。

最初は一人か二人、心から信頼できる友人ができれば十分です。

その人との間で、「本音を話しても受け入れてもらえる」という安心感を育てていくことが、他の人間関係にも良い影響を与えていきます。

ステップ4:断る練習をする

心を開けない人は、相手に嫌われたくないという思いから、頼み事を断れないことが多いです。

しかし、無理してすべてを受け入れていると、心身ともに疲弊してしまいます。

まずは小さなことから、「ごめんなさい、今日は予定があって」「それは少し難しいです」と断る練習をしてみましょう。

自分の意見や都合を尊重することも、自己肯定感を高め、健全な人間関係を築く上で非常に重要です。

これらのステップは、焦らず自分のペースで進めることが何よりも大切です。

時には後退してしまうこともあるかもしれませんが、自分を責めずに、また小さな一歩から始めれば良いのです。

心を開くことは、あなたを無防備にすることではありません。

むしろ、信頼できる人とより深く繋がるための、勇気ある一歩なのです。

恋愛において信頼関係を築くには

恋愛は、人間関係の中でも特に深いレベルでの自己開示と信頼が求められる領域です。

そのため、社交的なのに心を開かないという特性を持つ人にとっては、大きな壁を感じる場面かもしれません。

しかし、適切なステップを踏むことで、パートナーと深い信頼関係を築くことは十分に可能です。

自分から心を開く努力をする

恋愛関係においては、相手にだけ心を開くことを求めるのはフェアではありません。

たとえ怖くても、少しずつ自分から心の内を見せていく勇気が必要です。

もちろん、最初からすべてをさらけ出す必要はありません。

まずは、自分の好きなこと、楽しいと感じることなど、ポジティブな感情から共有してみてはいかがでしょうか。

そして、関係が深まるにつれて、少しずつ自分の弱さや不安な気持ちも打ち明けてみましょう。

「実は、人からどう思われるかすごく気にしてしまうんだ」といったように、自分の特性を素直に伝えることで、相手はあなたのことをより深く理解しようとしてくれるはずです。

パートナーができること:安全な場所を作る

もしあなたのパートナーが心を開くのが苦手なタイプであれば、あなたが彼らにとっての「安全な場所」になることが何よりも重要です。

彼らが勇気を出して何かを打ち明けてくれたとき、決してそれを否定したり、軽んじたりしないでください。

「話してくれてありがとう」「そう感じていたんだね」と、まずはありのままを受け止める姿勢が大切です。

また、無理に聞き出そうとしないこと。

詮索されると、彼らはすぐに心を閉ざしてしまいます。

「話したくなったらいつでも聞くよ」というスタンスで、辛抱強く待つことが、結果的に信頼関係を深めることに繋がります。

感謝と言葉で愛情を伝える

心を開くのが苦手な人は、自己肯定感が低く、「本当に自分は愛されているのだろうか」という不安を抱えていることがあります。

そのため、日頃から「ありがとう」という感謝の気持ちや、「好きだよ」「大切に思っているよ」といった愛情表現を、言葉にして伝えることが非常に効果的です。

具体的な行動で示される愛情ももちろん大切ですが、言葉による確認が、彼らの心を安心させるのです。

二人だけのルールを作る

例えば、「週に一度は、お互いの気持ちを正直に話す時間を作る」など、二人だけのコミュニケーションのルールを決めるのも良い方法です。

ルールにすることで、気持ちを伝えることへのハードルが少し下がるかもしれません。

ただし、これも義務になってしまうと負担になるので、お互いが快適に感じる範囲で試してみることが大切です。

恋愛における信頼関係は、一朝一夕に築けるものではありません。

特に、心を開くことに臆病になっている相手との関係では、多くの時間と忍耐が必要になるでしょう。

しかし、お互いを理解しようと努め、小さな信頼を一つひとつ積み重ねていくことで、誰よりも深く、強い絆で結ばれたパートナーになることができるはずです。

特徴を理解しストレスを軽減する

社交的なのに心を開かないという状況は、当事者だけでなく、その周りにいる人々にとっても、どう接すれば良いか分からず、ストレスの原因となることがあります。

しかし、その特性の根本を理解することで、不要な誤解やストレスを減らし、より良好な関係を築くことが可能になります。

相手の行動を個人的に受け取らない

まず最も重要なのは、「相手が心を開かないのは、自分のせいではない」と理解することです。

彼らが壁を作るのは、あなたを嫌っていたり、信頼していなかったりするからではありません。

多くの場合、それは彼ら自身の内面的な問題、例えば過去の経験や自己防衛の本能からくるものです。

「私には本音を話してくれない」と悩んだり、自分を責めたりする必要は全くありません。

相手の行動を個人的に受け取らず、「そういう特性の人なんだ」と客観的に捉えるだけで、あなたの心はかなり軽くなるはずです。

期待しすぎないこと

相手に対して、「もっとプライベートな話をしてほしい」「親友のように何でも打ち明けてほしい」と過度な期待を抱くと、それが満たされなかったときに失望やストレスを感じてしまいます。

人はそれぞれ、心地よいと感じる距離感が違います。

相手が保ちたい距離感を尊重し、その範囲内での付き合いを楽しむことに焦点を合わせましょう。

深い話ができなくても、一緒にいて楽しい時間を過ごせるのであれば、それも一つの素晴らしい関係の形です。

自分自身がストレスを感じている場合

もし、あなたが心を開かない人との関係に大きなストレスを感じ、疲弊してしまっているのなら、一度その人との距離を置くことも考える必要があります。

すべての人と深く理解し合うことは不可能ですし、あなた自身の心の健康を守ることが最優先です。

相手を変えようとすることはできません。

変えられるのは、自分の考え方と行動だけです。

相手の特性を理解した上で、自分がどれくらいの距離感で付き合っていくのが最も快適かを見極めることが、ストレスを軽減する鍵となります。

当事者ができるストレス軽減法

もし、この記事を読んでいるあなたが当事者であるなら、社交的に振る舞うこと自体が大きなストレスになっているかもしれません。

常に周りに気を使い、本当の自分を隠し続けることは、多大なエネルギーを消耗します。

時には、無理して社交的に振る舞うのをやめてみましょう。

飲み会の誘いを断ったり、一人で過ごす時間を作ったりすることも大切です。

「社交的でなければならない」という思い込みから自分を解放し、ありのままの自分でいられる時間を確保することが、心の疲労を回復させ、ストレスを軽減することに繋がります。

他者との関係も大切ですが、まずは自分自身との関係を良好に保つことを忘れないでください。

上手な付き合い方と関係性の構築

社交的なのに心を開かない人との関係を、より良く、より深く育んでいくためには、いくつかのポイントを押さえた上手な付き合い方が求められます。

焦らず、相手のペースを尊重しながら、少しずつ信頼の橋を架けていくようなイメージです。

まずは自分から心を開く

人は鏡のような存在です。

相手に心を開いてほしいと願うなら、まずは自分から心を開く姿勢を見せることが効果的です。

ただし、いきなり重い話をするのではなく、他愛のない失敗談や、最近感じた小さな喜びなど、軽めの自己開示から始めましょう。

「実は方向音痴で、この間も迷子になっちゃって」といったような話は、相手に警戒心を与えずに、あなたの人間味を伝えることができます。

あなたのオープンな姿勢に触れることで、相手も「この人には少し話しても大丈夫かもしれない」と感じるきっかけになるかもしれません。

聞き役に徹し、共感を示す

彼らが珍しく自分の意見や気持ちを少しでも話してくれたときは、絶好のチャンスです。

話を遮ったり、自分の意見を言ったりせず、まずは最後までじっくりと耳を傾けましょう。

そして、「そうだったんだね」「大変だったね」と、相手の気持ちに寄り添い、共感する言葉を伝えます。

ここで重要なのは、アドバイスや評価をしないことです。

彼らが求めているのは解決策ではなく、自分の気持ちをただ受け止めてもらうこと、つまり「安心感」なのです。

共通の趣味や活動を見つける

言葉によるコミュニケーションだけで距離を縮めるのが難しい場合は、共通の趣味や活動を通じて関係性を深めるのがおすすめです。

スポーツやゲーム、映画鑑賞、食事など、何かを一緒に体験し、楽しむ時間を持つことで、自然な形で連帯感が生まれます。

言葉を交わさなくても、同じ時間を共有し、同じ感情を味わうことで、心の距離はぐっと縮まるものです。

こうした共通体験の積み重ねが、やがて言葉で本音を語り合えるような信頼関係の土台となります。

時間をかける覚悟を持つ

最も大切なことは、焦らないことです。

彼らが心を開くまでには、長い時間がかかるのが普通です。

数ヶ月、あるいは数年単位で関係を育んでいくくらいの気長な覚悟が必要です。

すぐに結果を求めず、日々の何気ないコミュニケーションを大切に積み重ねていきましょう。

「いつでもあなたの味方だよ」というメッセージを、言葉と態度で示し続けることで、固く閉ざされた心の扉も、いつか少しずつ開いていくはずです。

これらの付き合い方は、決して特別なテクニックではありません。

むしろ、人と人との関係における、ごく当たり前の思いやりや誠実さに基づいています。

相手を理解しようと努め、尊重する姿勢こそが、どんな人とも良好な関係を築くための普遍的な鍵と言えるでしょう。

社交的なのに心を開かない自分と向き合う

この記事の最後に、社交的なのに心を開かないという自分自身の特性に悩み、苦しんでいるあなたに向けて、その状況とどう向き合っていくかについてお伝えします。

その特性は、決して欠点や異常なことではありません。

それは、あなたがこれまでの人生を懸命に生き抜く中で身につけてきた、大切な自分の一部なのです。

まずは自分を責めないこと

「なぜ自分はもっとオープンになれないんだろう」「本音を話せない自分はダメだ」と、自分を責めてしまうことがあるかもしれません。

しかし、まずはそんな自分を責めるのをやめてみましょう。

心を開けないのには、必ず理由があります。

傷つきたくないから、人をがっかりさせたくないから、そうやってあなたは無意識のうちに自分の心を守ってきたのです。

その防衛本能は、これまであなたを生かすために必要不可欠なものでした。

まずは、「今までよく頑張ってきたね」と、自分自身を優しく受け入れ、労ってあげてください。

その特性のメリットにも目を向ける

心を開かないという特性は、デメリットばかりではありません。

物事を客観的に見ることができたり、人と適切な距離を保てるため不要なトラブルを避けられたり、聞き上手であるため多くの人から好かれたりするなど、多くのメリットも存在します。

あなたは、思慮深く、周りに配慮ができる優しい人なのかもしれません。

自分の特性を多角的に捉え、その長所を認識することで、自己肯定感を高めることができます。

「開く」か「開かない」か、は自分で決めていい

あなたは、誰に対しても心を開かなければならないわけではありません。

心を開くかどうか、誰に開くか、どの程度開くか、その全てを決める権利はあなたにあります。

全員に好かれようと無理をする必要はありません。

「この人なら信頼できるかもしれない」と思える人が現れたときに、あなたのペースで、少しずつ心の扉を開けていけば良いのです。

開かないという選択肢も、常にあなたの手の中にあります。

その自己決定権を、何よりも大切にしてください。

小さな変化を喜び、楽しむ

これから、あなたは少しずつ変わっていくかもしれません。

昨日よりほんの少しだけ自分の気持ちを話せた、苦手な誘いを断ることができた。

そんな小さな変化を見つけたら、自分をたくさん褒めてあげましょう。

完璧を目指す必要はありません。

不器用でも、少しずつ新しい自分を発見していくプロセスそのものを楽しんでみてください。

社交的なのに心を開かないという自分は、決して孤独ではありません。

同じような葛藤を抱えながら、それでも前を向こうとしている仲間はたくさんいます。

この記事が、あなたが自分自身と和解し、あなたらしい幸せな人間関係を築いていくための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

- 社交的なのに心を開かないのは嫌われたくない心理の表れ

- 本音を話せない背景には完璧主義や過剰な配慮がある

- 人間関係の壁は過去の傷から自分を守る防衛本能

- 自己肯定感の低さが本当の自分を見せることへの恐怖に繋がる

- プライベートな話を避け聞き役に徹するのは一線を引く行動パターン

- 過去のトラウマや家庭環境が自己開示を困難にすることがある

- 職場では優秀な仕事仲間として振る舞うが深い関係は避ける傾向

- 心を開くにはまず自己理解を深め原因を知ることが第一歩

- 小さな自己開示を信頼できる相手から始めるのが効果的

- 恋愛ではパートナーが安全な場所であることが信頼関係の鍵

- 相手の特性を理解し個人的に受け取らないことがストレス軽減に繋がる

- 上手な付き合い方としてまずは自分から心を開く姿勢が大切

- 共通の趣味や活動は言葉を超えた関係構築に役立つ

- 自分を責めず心を開かない特性のメリットにも目を向ける

- 心を開くか開かないかは自分で決める権利があると知ることが重要