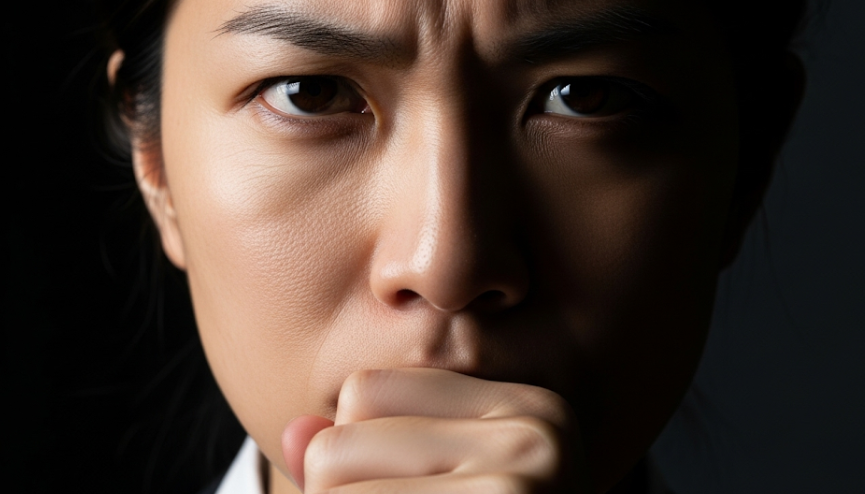

「どうして自分はうまく怒れないのだろう」

「言いたいことがあるのに、いつも我慢してしまう」

「怒れないことで、なんだか損している気がする」

このように感じて、怒れない自分に悩んでいる方はいらっしゃいませんか。

怒るという感情は、ネガティブなイメージが強いかもしれません。

しかし、自分の心を守り、他者と健全な人間関係を築く上で、怒りは大切な役割を果たします。

怒れない人は、周囲から優しいと評価されることが多い一方で、その優しさゆえに自分の感情を抑え込み、知らず知らずのうちにストレスを溜め込んでいるケースが少なくありません。

その結果、いつも我慢して疲れる、理不尽な要求を断れずになめられる、といった状況に陥り、損をしてしまうこともあります。

この記事では、まず怒れない人の心理やその背景にある特徴を深く掘り下げていきます。

そして、怒れないことによるデメリットを具体的に理解した上で、明日から実践できる具体的な対処法や、上手な怒り方について詳しく解説します。

近年注目されているアンガーマネジメントの考え方も取り入れながら、怒りの感情と上手に付き合い、自分を大切にするためのヒントをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 怒れない人に共通する5つの心理的な特徴

- 怒ることが苦手になってしまう根本的な理由

- 怒れないことで生じる具体的なデメリットや損失

- 我慢しすぎて心が疲れる前のストレス管理術

- 相手になめられないための上手な感情の伝え方

- アンガーマネジメントの基本的な考え方と実践法

- 怒れない人が自分らしく生きるための改善ステップ

目次

怒れない人の心理的背景にある5つの特徴

- 周囲との調和を優先する優しい性格

- 過去のトラウマから自己主張が苦手

- 争いごとを避けたい平和主義な一面

- 相手に嫌われることへの恐怖心が強い

- 「怒る=悪いこと」という思い込み

なぜ、ある人はすぐに怒りを表現できるのに、別のある人はそれができないのでしょうか。

怒れないという状態は、単に「気が長い」という言葉だけでは片付けられない、複雑な心理的背景が隠されています。

ここでは、怒れない人に共通して見られる5つの心理的な特徴を、一つひとつ丁寧に解説していきます。

これらの特徴を知ることは、自分自身を理解し、今後の対策を考える上での第一歩となるでしょう。

周囲との調和を優先する優しい性格

怒れない人の最も顕著な特徴として、非常に優しい性格であることが挙げられます。

このタイプの人は、自分自身の感情よりも、その場の空気や人間関係の調和を何よりも大切にします。

誰かが不快な思いをしたり、雰囲気が悪くなったりすることを極端に嫌う傾向があるのです。

例えば、会議で明らかに不合理な意見が出たとしても、「ここで反論すれば、相手の気分を害するかもしれない」「場の和が乱れてしまう」といった考えが先に立ち、自分の意見を飲み込んでしまいます。

また、友人に理不尽な頼みごとをされても、相手をがっかりさせたくないという気持ちから、嫌とは言えずに引き受けてしまうことも少なくありません。

この優しさは、共感能力の高さの表れでもあります。

相手の立場や気持ちを敏感に察知できるため、自分の怒りが相手に与えるであろうダメージを想像してしまい、行動にブレーキがかかるのです。

根本には、人々が笑顔でいる状態を心地よいと感じ、それを維持したいという強い願いがあります。

しかし、その優しさが、結果的に自分の感情を抑圧し、怒れないという状況を生み出している重要な要因と言えるでしょう。

過去のトラウマから自己主張が苦手

自己主張が苦手であることも、怒れない人の共通点です。

そして、その根源には、過去の経験がトラウマとして影響しているケースが少なくありません。

例えば、幼少期に親から「わがままを言うな」「お兄ちゃんだから我慢しなさい」と感情を抑えつけられた経験が挙げられます。

あるいは、学生時代に勇気を出して自分の意見を言ったところ、クラスメイトから笑われたり、無視されたりした経験も、心に深い傷を残すことがあります。

このような経験を繰り返すと、「自分の意見を言うと、ろくなことにならない」「感情を出すと、人から拒絶される」という学習が無意識のうちに形成されてしまうのです。

怒りという感情は、自己主張の中でも特にエネルギーが強く、相手との対立を生む可能性が高いものです。

そのため、過去のトラウマによって自己主張全般に苦手意識を持っている人は、怒りを表現することに対して、人一倍強い抵抗を感じます。

自分の気持ちを表明する前に、「これを言ったら、相手はどう思うだろうか」「また、あの時のように嫌な思いをするのではないか」という不安が頭をよぎり、結局は口をつぐんでしまうのです。

これは、自分を守るための防衛本能とも言えますが、同時に、自分の正直な気持ちを表現する機会を自ら奪ってしまうことにも繋がっています。

争いごとを避けたい平和主義な一面

怒れない人は、根っからの平和主義者であることが多いです。

彼らにとって、争いや対立は、精神的に大きな負担を伴うものであり、できる限り避けたいと考えています。

怒りの感情は、しばしば意見の衝突や言い争いの引き金となります。

そのため、心の中に怒りの火種が生まれたとしても、「これを表に出せば、面倒なことになる」と瞬時に判断し、自らその火を消してしまうのです。

例えば、列に割り込まれたり、店員の態度が悪かったりしても、「ここで注意すれば、相手が逆上して口論になるかもしれない」「事を荒立てずに、自分が我慢すれば丸く収まる」と考え、何事もなかったかのようにその場をやり過ごします。

この平和主義は、安定した人間関係を築く上では長所となることもあります。

しかし、常に争いを避けることを最優先にしていると、自分の正当な権利が侵害されたときでさえ、声を上げることができなくなってしまいます。

怒るべき場面で怒れないことは、相手に「この人には何をしても大丈夫だ」という誤ったメッセージを与え、さらなる理不尽な扱いを招く危険性もはらんでいます。

平和を愛する心は尊いものですが、それが自分を犠牲にする形でのみ実現されるのであれば、それは健全な状態とは言えないかもしれません。

相手に嫌われることへの恐怖心が強い

「これを言ったら、嫌われるかもしれない。」

この恐怖心は、怒れない人の心に深く根付いている感情です。

彼らは、他者からの評価に非常に敏感であり、人との繋がりが断たれること、つまり「嫌われること」を極度に恐れています。

この背景には、自己肯定感の低さが関係している場合があります。

自分に自信が持てないため、「ありのままの自分では受け入れてもらえないのではないか」「良い人でいなければ、自分の価値はないのではないか」という不安を常に抱えているのです。

怒りという感情は、相手を否定したり、要求を突きつけたりする側面を持つため、彼らにとっては「嫌われるリスクが最も高い行為」と認識されています。

そのため、たとえ心の中が怒りで煮えくり返っていても、「怒りを表現する=関係の終わり」という恐怖の公式が作動し、感情を押し殺す選択をしてしまうのです。

友人が約束を何度も破っても、「ここで怒ったら、もう会ってくれなくなるかもしれない」と考えて何も言えなかったり、恋人に不満があっても、「嫌われたくない」一心で笑顔を取り繕ったりします。

この恐怖心は、自分の感情よりも相手の機嫌を優先させる行動パターンを生み出し、結果として不満やストレスを一人で抱え込むことにつながります。

「怒る=悪いこと」という思い込み

怒れない人の中には、「怒りという感情そのものが、悪である」という強い思い込みを持っている人がいます。

これは、幼少期の教育やしつけが大きく影響していると考えられます。

例えば、「怒る子は悪い子です」「いつもニコニコしていなさい」といった言葉を親から頻繁に言われて育った場合、子どもは「怒りを感じること自体が許されないことなのだ」と学習します。

また、感情的に怒鳴る大人を目の当たりにして、「怒るとあんなに醜くなるのか」「怒りは人を傷つけるだけの破壊的なものだ」と強く感じた経験も、このような思い込みを形成する一因となり得ます。

この思い込みがあると、自分の中に怒りの感情が芽生えた瞬間に、強い罪悪感を覚えてしまいます。

「こんなことを感じるなんて、自分はなんてダメな人間なんだ」と自分自身を責め、その感情に蓋をしようと必死になるのです。

しかし、怒りは喜怒哀楽の一つであり、人間にとってごく自然な感情です。

危険から身を守ったり、不正を正したり、大切なものを守るために必要なエネルギー源にもなり得ます。

「怒る=悪いこと」という単純なレッテルを剥がし、怒りにも正当な理由や大切な役割があることを理解することが、この思い込みから抜け出すための第一歩となります。

怒れない人が損しないための具体的な対処法

- 自分の感情を認識するトレーニング

- なめられないための上手な怒り方とは

- 我慢で疲れる前に行うべきストレス管理

- アンガーマネジメントで怒りを制御する

- 怒れない人が自分らしく生きるコツ

怒れないことで我慢を重ね、知らず知らずのうちに損をしたり、心身をすり減らしたりしていませんか。

感情を無理に爆発させる必要はありませんが、自分の心を守り、健全な人間関係を築くためには、怒りの感情と上手に付き合っていくことが不可欠です。

この章では、怒れない人がこれ以上損をしないために、今日から始められる具体的な対処法を5つのステップで紹介します。

トレーニングからストレス管理、そして上手な感情の伝え方まで、自分に合った方法を見つけて、少しずつ実践していきましょう。

自分の感情を認識するトレーニング

怒れない人は、長年にわたって自分の感情、特にネガティブな感情に蓋をし続けてきたため、そもそも自分が何を感じているのかを認識すること自体が苦手になっている場合があります。

「なんだかモヤモヤする」という感覚はあっても、それが怒りなのか、悲しみなのか、あるいは悔しさなのか、自分でもよく分からないのです。

そこで最初に行うべきなのが、自分の感情を正確に認識するためのトレーニングです。

最も簡単で効果的な方法は、「感情ジャーナル」をつけることです。

一日の終わりに、その日に心が動いた出来事を書き出し、その時に感じた感情を具体的に言葉にしてみましょう。

- 出来事:先輩に仕事を丸投げされた。

- 感情:腹が立った、悔しかった、無力だと感じた。

このように書き出すことで、曖昧だった感情の輪郭がはっきりとしてきます。

ポイントは、良い悪いのジャッジをせず、ただ「自分はこう感じたんだな」と客観的に受け止めることです。

このトレーニングを続けることで、感情への感度が高まり、怒りの初期段階の小さなサインにも気づけるようになります。

自分の感情を認識することは、それらをコントロールし、適切に表現するための大前提となる、非常に重要なステップなのです。

なめられないための上手な怒り方とは

怒れない人が恐れることの一つに、「怒ったら相手を傷つけ、関係を破壊してしまうのではないか」という不安があります。

しかし、感情的に怒鳴り散らすことだけが怒りの表現方法ではありません。

相手を尊重しつつ、自分の気持ちを誠実に伝える「上手な怒り方」を身につけることが、なめられないためにも、健全な関係を維持するためにも重要です。

そのための有効なテクニックが、「アサーティブコミュニケーション」です。

これは、相手を攻撃するのではなく、自分の気持ちや考えを正直に、しかし冷静に伝える方法です。

特に、「I(アイ)メッセージ」を使うことが鍵となります。

「You(ユー)メッセージ」が「(あなたは)どうしていつもそうなの!」と相手を主語にして非難するのに対し、「Iメッセージ」は「私」を主語にします。

例えば、「(私は)あなたが約束の時間に遅れると、軽んじられているようで悲しい気持ちになる」というように伝えます。

これにより、相手は非難されたと感じにくく、あなたの気持ちを冷静に受け止めやすくなります。

この伝え方は、自分の要求を明確にしつつも、相手への配慮を示すことができるため、対立を避けながらも自己主張するのに非常に効果的です。

最初は勇気がいるかもしれませんが、小さなことから練習してみましょう。

我慢で疲れる前に行うべきストレス管理

怒りの感情を我慢し続けると、そのエネルギーは消えてなくなるわけではなく、心の中にストレスとして蓄積されていきます。

この状態が続くと、ある日突然、心身の不調として現れたり、些細なことで感情が爆発してしまったりすることにもなりかねません。

そうなる前に、日頃から意識的にストレスを管理し、心の風通しを良くしておくことが大切です。

ストレス管理の方法は人それぞれですが、重要なのは自分に合った方法を見つけ、習慣化することです。

以下にいくつか例を挙げますので、参考にしてみてください。

- 運動:ウォーキングやジョギング、ヨガなど、軽く汗を流す運動は気分転換に最適です。

- 趣味に没頭する:読書、映画鑑賞、音楽、料理など、時間を忘れて楽しめるものを見つけましょう。

- 自然と触れ合う:公園を散歩したり、少し遠出して山や海に行ったりするのも良いでしょう。

- 人と話す:信頼できる友人や家族に、溜まっている気持ちを話すだけでも心は軽くなります。

- リラクゼーション:ゆっくりお風呂に浸かる、アロマを焚く、瞑想するなど、心身をリラックスさせる時間を作りましょう。

ポイントは、「〜しなければならない」と義務にするのではなく、「自分のためにやる」という意識を持つことです。

我慢で心が疲弊してしまう前に、こまめにストレスを解放する習慣を身につけることが、感情の安定に繋がります。

アンガーマネジメントで怒りを制御する

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

これは怒りを無理に抑え込んだり、無くしたりすることを目指すものではありません。

怒る必要のあることには上手に怒り、怒る必要のないことには怒らないようになることを目的としています。

怒れない人にとっては、まず「怒ってもいいんだ」と自分に許可を出すところから始めるのがアンガーマネジメントの第一歩です。

その上で、怒りの感情が湧き上がってきたときに、衝動的な言動を避けるためのテクニックを学びます。

最も有名で即効性があるのが、「6秒ルール」です。

怒りのピークは長くて6秒と言われており、この時間さえ乗り切れば、冷静さを取り戻しやすくなります。

カッとなったら、心の中でゆっくり6つ数える、その場を一旦離れる、水を飲むなどして、衝動的な反応を回避します。

また、自分の怒りがどのくらいのレベルなのかを10段階で点数付けする「怒りの温度計」も有効です。

これにより、自分の怒りを客観視でき、全ての出来事に同じレベルで反応する必要はないと理解できるようになります。

アンガーマネジメントを学ぶことで、怒りを恐れるのではなく、自分を守るためのツールとして使いこなせるようになるでしょう。

怒れない人が自分らしく生きるコツ

これまで様々な対処法を紹介してきましたが、最終的な目標は、怒れるようになること自体ではありません。

本当のゴールは、怒りという感情も含めた「ありのままの自分」を受け入れ、自分らしく、心地よく生きていくことです。

怒れないあなたの根底にある「優しさ」や「平和を愛する心」は、決して捨てる必要のない、素晴らしい長所です。

その長所を活かしながら、自分を犠牲にしない生き方を見つけることが大切なのです。

そのためのコツは、小さな「NO」から言ってみる練習をすることです。

いきなり大きな要求を断るのは難しいかもしれません。

まずは、あまり重要でない頼みごとや、気乗りのしない誘いに対して、「ごめん、今日はちょっと予定があって」というように、断る練習をしてみましょう。

断っても人間関係は意外と壊れない、という成功体験を積み重ねることが、自己主張への自信に繋がります。

また、自分の価値を、他者からの評価だけに委ねるのをやめることも重要です。

あなたは、誰かに好かれなくても、誰かの期待に応えられなくても、そのままで価値のある存在です。

自分自身が、自分の最大の味方でいてあげてください。

怒りの感情は、あなたが「大切にしているものが何か」を教えてくれるサインでもあります。

そのサインを無視せず、自分の本心と向き合うことで、より自分らしい人生を歩んでいくことができるでしょう。

- 怒れない人は自分の感情より場の調和を優先する優しい性格を持つ

- 過去に感情表現を否定された経験がトラウマになっていることがある

- 対立や争いを極端に嫌う平和主義な一面が怒りを抑制させる

- 他者から嫌われることへの強い恐怖心が自己主張の妨げになる

- 「怒ることは悪いことだ」という幼少期からの思い込みが根底にある

- 怒れないことでストレスが溜まり心身に不調をきたすデメリットがある

- 理不尽な要求を断れずなめられやすく損な役回りを引き受けがち

- 自分の感情を正確に知るために感情ジャーナルをつけるのが有効

- 上手な怒り方として相手を非難しない「Iメッセージ」を習得する

- 我慢で疲れる前に運動や趣味などでこまめにストレスを発散する

- アンガーマネジメントは怒りをなくすのではなく上手に付き合う技術

- 怒りのピークをやり過ごす「6秒ルール」は衝動的な言動を防ぐ

- 小さなことから「NO」と断る練習で自己主張への自信をつける

- 他者評価に依存せずありのままの自分を受け入れることが大切

- 怒れない自分を卒業し自分らしく生きるための第一歩を踏み出そう