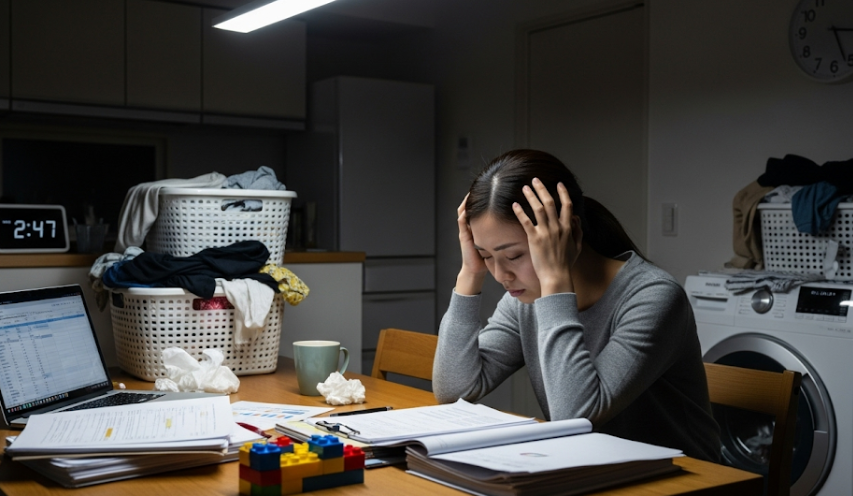

「どうして私ばかりが家事をやっているの…」そんな風に、家事をしない夫に対して不満やストレスを抱えていませんか。

共働きが当たり前になった現代において、家事や育児の分担は夫婦にとって非常に重要なテーマです。

それにもかかわらず、夫が非協力的な場合、妻の負担は増すばかりで、心身ともに疲れ果ててしまうのは当然のことです。

このままの状態を放置すれば、一体どうなってしまうのか。

家事をしない夫の末路を考えると、不安で夜も眠れないという方もいらっしゃるかもしれません。

実際、夫が家事をしないことは、ささいな問題ではなく、夫婦関係に深刻な亀裂を生じさせ、最悪の場合、離婚という悲惨な結末を迎える大きな原因となり得ます。

また、家庭内の不和は子供の心理にも影響を与え、感謝の気持ちを失った関係は、やがて修復不可能なレベルにまで悪化してしまうでしょう。

この記事では、家事をしない夫に共通する特徴や心理、そしてなぜ家事をしないのかという根本的な理由を深掘りします。

さらに、夫の無理解な態度が引き起こすモラハラの問題や、それがもたらす家庭への影響についても解説します。

そして最も重要なこととして、この絶望的な状況を打開し、夫婦関係を改善するための具体的な対策や対処法を詳しくご紹介します。

効果的なコミュニケーションの方法から、夫の行動を変えるためのアプローチまで、あなたが今日から実践できるヒントが満載です。

家事をしない夫の末路という未来を回避し、より良い夫婦関係を築くための一歩を、この記事と共に踏み出しましょう。

- 家事をしない夫が迎える悲惨な末路の具体例

- 家事が原因で離婚に至る夫婦関係の力学

- 共働き家庭における家事分担問題の深刻さ

- 夫の非協力的な態度が妻に与える甚大なストレス

- 家事をしない夫の心理的背景と特徴

- 状況を改善するための具体的な対処法とコミュニケーション術

- 悲惨な末路を回避し、幸せな未来を築くためのヒント

目次

多くの妻が警告する家事をしない夫の末路

- 離婚に発展する夫婦関係の深刻な亀裂

- 共働きなのにワンオペ育児で募る不満

- 妻が抱える限界ぎりぎりのストレス

- 無自覚なモラハラが家庭崩壊を招く

- 感謝を忘れた夫が迎える孤独な老後

離婚に発展する夫婦関係の深刻な亀裂

家事をしない夫との生活が、最終的に離婚という取り返しのつかない結末を迎えるケースは、決して少なくありません。

司法統計によると、妻が申し立てる離婚の動機として「性格が合わない」が最も多く挙げられますが、その言葉の裏には、家事や育児に対する価値観のズレや、非協力的な態度への不満が隠されている場合が非常に多いのです。

家事の分担が不公平であるという事実は、単に「やることが多い」という物理的な負担だけの問題ではありません。

私の経験上、多くの妻は、夫が家事をしない態度の中に、自分自身や家庭への無関心、そしてパートナーとしての尊重の欠如を感じ取ります。

「仕事で疲れているのは分かるけれど、私も働いている」「なぜ私だけが、仕事と家事、育児のすべてを背負わなければならないの?」こうした思いが積み重なることで、愛情は徐々に冷え、やがて憎しみに近い感情へと変化していくことさえあるのです。

パートナーシップの崩壊

夫婦とは、共に生活を築き上げていくパートナーであるはずです。

しかし、一方が家事という生活の根幹をなす労働を一方的に担わされている状態は、健全なパートナーシップとは到底言えません。

夫が家事を「妻がやって当たり前」と考えている限り、そこに対等な関係は存在しません。

それは、夫が妻を「対等なパートナー」ではなく、「無給の家政婦」として見ていることの証左に他ならないからです。

このような不均衡な関係が続けば、妻の心に深い溝が刻まれ、夫婦間の信頼関係は完全に崩壊します。

一度失われた信頼を取り戻すことは極めて困難であり、コミュニケーションは途絶え、家庭内別居状態に陥ることも珍しくありません。

そして、子供の独立などを機に、妻が「もうこれ以上、あなたのために尽くすのは限界です」と離婚を切り出し、夫は寝耳に水といった状況で家庭を失うことになるのです。

家事をしないという選択は、便利で楽なように見えるかもしれませんが、その代償として、最も大切なはずの家族との絆を永遠に失うリスクをはらんでいることを、夫は理解する必要があるでしょう。

結果的に、家事をしない夫の末路として、離婚は非常に現実的な選択肢として浮かび上がってくるのです。

共働きなのにワンオペ育児で募る不満

現代社会において、共働き世帯はもはや主流となっています。

夫婦が共に働き、家計を支え合うスタイルが一般的になる一方で、家庭内の役割分担、特に家事と育児の負担が妻に偏るという問題が深刻化しています。

夫が家事をしないだけでなく、育児にまで非協力的であった場合、妻は「ワンオペ育児」という過酷な状況に追い込まれることになります。

「ワンオペ」とは、本来二人以上で行うべき作業を一人でこなすことを指す言葉です。

育児は24時間365日休みがなく、子供の命と成長に責任を持つ、精神的にも肉体的にも非常に負荷の高い営みです。

これを一人で担うということは、想像を絶する困難を伴います。

終わりのない労働と孤立感

仕事から帰宅しても、妻には休息の時間はほとんどありません。

夕食の準備、子供の食事の世話、入浴、寝かしつけ、そして散らかった部屋の片付け…。

その間、夫はスマートフォンを眺めたり、テレビを見ていたりするだけ。

夜中に子供が泣き出せば、眠い目をこすりながら対応するのも妻だけ。

こうした日々が続けば、どんなに体力のある人でも心身ともに疲弊してしまいます。

さらに深刻なのは、肉体的な疲労だけではありません。

ワンオペ育児は、母親を社会から孤立させ、精神的に追い詰める危険性もはらんでいます。

「この大変さを誰も分かってくれない」「私だけがなぜこんなに辛い思いを…」という孤独感は、徐々に心を蝕み、産後うつなどの引き金になることもあります。

私の視点では、夫が育児を「手伝う」という意識でいること自体が、根本的な問題です。

育児は夫婦二人の責任であり、共同で行うべきプロジェクトです。

「手伝う」という言葉には、「本来は君の仕事だけど、好意で協力してあげる」というニュアンスが含まれており、妻がワンオペ育児で抱える不満にさらに油を注ぐ結果となるのです。

共働きであるにもかかわらず、家事も育児も妻任せという状況は、不公平であるだけでなく、妻の人生そのものを軽視する行為に他なりません。

このような状況が続けば、妻が夫への愛情を失い、家庭の未来に見切りをつけるのは、時間の問題と言えるでしょう。

妻が抱える限界ぎりぎりのストレス

家事をしない夫を持つ妻が抱える問題は、単なる不満や不公平感にとどまりません。

それは、心と身体の健康を脅かす、深刻なレベルのストレスへと発展していきます。

日々の家事や育児、そして仕事に追われ、自分のための時間は一切ない。

パートナーであるはずの夫は、その大変さを理解しようともせず、協力する姿勢も見せない。

このような状況は、妻の心に絶え間ないプレッシャーと精神的な負荷をかけ続けます。

ストレスがもたらす心身への悪影響

慢性的なストレスは、様々な心身の不調を引き起こすことが知られています。

私が考えるに、以下のような症状は、家事をしない夫を持つ妻によく見られる危険信号と言えるでしょう。

- 原因不明の頭痛やめまい

- 常に疲労感が抜けず、朝起きるのが辛い

- 食欲不振または過食

- 些細なことでイライラしたり、涙もろくなったりする

- 不眠や浅い眠りが続く

- 夫に対して嫌悪感や憎しみを感じる

これらの症状は、身体が発するSOSのサインです。

しかし、多くの妻は「自分が我慢すればいい」「母親なのだからしっかりしなければ」と、自分の心身の不調を後回しにしてしまいがちです。

その結果、気づいた時にはうつ病や自律神経失調症など、本格的な治療が必要な状態に陥ってしまうケースも少なくありません。

家庭内の雰囲気の悪化

妻が常にストレスを抱え、イライラしている状態は、家庭全体の雰囲気にも暗い影を落とします。

笑顔が消え、夫婦の会話はなくなり、家の中は常に緊張感に包まれるようになります。

このような環境は、子供の情緒的な発達にも悪影響を及ぼす可能性があります。

子供は親の感情に敏感です。

母親が常に不機嫌で、父親と母親が対立している家庭で育つことは、子供の心に大きな不安や罪悪感を植え付けることになりかねません。

夫が家事をしないという問題は、もはや夫婦二人だけの問題ではなく、家族全員の幸福を脅かす重大な問題なのです。

妻が限界ぎりぎりのストレスを抱えながら、かろうじて家庭を維持している。そんな脆いバランスの上に成り立っている家庭は、些細なきっかけでいつでも崩壊する危険性をはらんでいます。

家事をしない夫の末路とは、妻一人の犠牲の上に成り立っていた家庭が、その限界を超えた時に訪れる、必然的な結末なのかもしれません。

無自覚なモラハラが家庭崩壊を招く

「家事をしない」という行為の裏には、妻に対する無自覚なモラルハラスメント(モラハラ)が潜んでいる場合があります。

モラハラと聞くと、暴言や威圧的な態度をイメージするかもしれませんが、もっと巧妙で、受けた側でなければ分かりにくい形の精神的な暴力も存在します。

家事をしない夫の言動の中には、このモラハラに該当するものが数多く含まれているのです。

例えば、以下のような言動に心当たりはないでしょうか。

モラハラに該当する可能性のある言動

- 「俺は外で稼いできているんだから、家のことはお前がやるのが当たり前だ」と主張する。

- 妻が体調不良で家事ができなくても、「主婦失格だ」などと責める。

- たまに家事をしても、「手伝ってやったぞ」と恩着せがましい態度を取る。

- 妻の家事のやり方に、いちいちケチをつけたり、ダメ出しをしたりする。

- 「誰のおかげで生活できているんだ」という態度で、妻を見下す。

これらの言動は、妻の人格や労働を軽視し、精神的に追い詰める行為です。

特に問題なのは、夫自身に「妻を傷つけている」という自覚が全くないケースが多いことです。

夫は、昔ながらの「男は仕事、女は家庭」という価値観を無批判に信じ込み、自分の言動が妻をどれほど深く傷つけているかに気づいていません。

家庭崩壊へのカウントダウン

このような無自覚なモラハラが続くと、妻の自尊心は徐々に削られていきます。

「私が悪いんだ」「私が我慢すればいいんだ」と思い込むようになり、精神的に支配された状態に陥ってしまいます。

しかし、どんなに我慢強い人でも、いつか限界は訪れます。

ある日突然、心の中で何かがぷつりと切れ、夫に対するすべての感情が消え失せてしまうのです。

私であれば例えば、夫の存在そのものがストレスとなり、同じ空気を吸うことさえ苦痛に感じるようになります。

こうなると、関係の修復はほぼ不可能です。

妻は静かに、しかし着実に、離婚の準備を進め始めます。

夫にとっては「突然の裏切り」のように感じるかもしれませんが、それは長年にわたる無自覚なモラハラが招いた、必然的な結果なのです。

家庭崩壊は、大きな事件がきっかけで起こるばかりではありません。

日々のささいな、しかし確実に心を蝕むモラハラ行為の積み重ねによって、静かに、そして確実に進行していくものなのです。

家事をしないという態度は、単なる怠慢ではなく、妻へのリスペクトの欠如であり、家庭を崩壊させる引き金となりうる危険な行為であることを認識すべきでしょう。

感謝を忘れた夫が迎える孤独な老後

家事をしない夫の末路は、離婚や家庭崩壊といった短期的な結末だけにとどまりません。

たとえ離婚を免れたとしても、その先には「孤独な老後」という、より長く、そして静かな苦しみが待っている可能性があります。

長年にわたり、妻の献身的な家事や育児を当たり前のものとして享受し、感謝の言葉一つもかけてこなかった夫。

そんな夫が、定年退職などを機に家庭での時間が増えた時、初めて自分の居場所がないことに気づくのです。

誰も寄り付かない「粗大ごみ」扱い

現役時代は仕事に没頭し、家庭を顧みなかった夫も、リタイアすれば社会的な肩書や役割を失います。

地域社会とのつながりも希薄で、趣味もない。

そうなった時、唯一の拠り所となるはずの家庭が、自分にとって安らぎの場所ではなくなっているという現実に直面します。

妻は長年の恨みから夫に冷たく接し、必要最低限の会話しかしません。

子供たちはとっくに独立し、父親を尊敬するどころか、母親を苦しめてきた存在として軽蔑しているかもしれません。

「お父さんは、お母さんに何もしてこなかったじゃない」と、子供から厳しい言葉を投げかけられることもあるでしょう。

家事を全くしてこなかったため、自分の身の回りのことさえ満足にできません。

食事の準備も、掃除も、洗濯も、すべて妻に依存してきたツケが回ってくるのです。

妻が旅行や外出で家を空けようものなら、途方に暮れるしかありません。

やがて妻からは「濡れ落ち葉」や「粗大ごみ」などと揶揄され、家庭内で完全に孤立した存在となってしまいます。

妻に先立たれた後の悲惨な現実

さらに悲惨なのは、妻に先立たれた後の生活です。

今まで家事の一切を妻に任せきりだった夫は、突然、生活のすべてを自分でやらなければならなくなります。

健康的な食事を作ることもできず、栄養は偏りがちになります。

家の掃除もままならず、不衛生な環境で暮らすことになります。

社会的なつながりも乏しいため、誰にも助けを求めることができず、孤立死に至るリスクも高まります。

若い頃に妻への感謝を忘れ、家庭を築く努力を怠った代償は、人生の最終盤において、最も過酷な形で返ってくるのです。

家事をしない夫の末路とは、誰からも愛されず、必要とされず、たった一人で寂しく人生を終えるという、非常に厳しい現実を突きつけられることなのかもしれません。

悲惨な家事をしない夫の末路を回避する方法

- 夫を放置せずに行うべき具体的な対処法

- 改善に導くコミュニケーションの取り方

- 夫の心理を理解して行動を変えさせる

- 家事をしない夫を放置してはいけない理由

- 未来を変えるための関係改善に向けた行動

- 悲惨な家事をしない夫の末路を避けるために

夫を放置せずに行うべき具体的な対処法

家事をしない夫に対して、「もう何を言っても無駄だ」と諦めて放置してしまうのは、最も避けるべき選択です。

放置は問題を先送りにするだけで、事態をさらに悪化させ、最終的には取り返しのつかない結末を招く可能性が高いからです。

悲惨な家事をしない夫の末路を回避するためには、妻側からの積極的な働きかけ、すなわち具体的な対処法の実践が不可欠となります。

ステップ1:現状の可視化と問題の共有

まず最初に行うべきは、あなたがどれだけの家事と育児を担っているのかを「可視化」することです。

「何となく大変」という曖昧な状態では、夫に問題の深刻さは伝わりません。

私が考えるに、具体的なリストを作成するのが最も効果的です。

- 家事リストの作成: 朝起きてから夜寝るまでに行っている家事を、どんなに些細なことでもすべて書き出します(例:「ゴミ出し」「朝食の準備・片付け」「洗濯物を干す・畳む」「子供の送り迎え」「夕食の買い物」など)。

- 時間の記録: それぞれの家事に、どれくらいの時間がかかっているかを記録します。

- リストの提示と共有: 完成したリストを夫に見せ、「これが今、私が一人で担っている家庭の仕事です」と冷静に伝えます。感情的に責めるのではなく、客観的な事実として提示することが重要です。

この作業によって、夫は初めて妻が抱える負担の大きさを具体的に認識することができます。

ステップ2:具体的な分担の提案とルール作り

問題の共有ができたら、次に行うのは具体的な家事分担の提案です。

「何か手伝って」という曖昧な要求では、夫は何をすれば良いか分からず、結局行動に移せません。

ここでも具体性が鍵となります。

私であれば例えば、「平日のゴミ出しはあなたの担当」「お風呂掃除は毎日あなたにお願いしたい」といったように、明確な役割を割り振ります。

夫の得意なことや、比較的抵抗なくできそうなことから任せてみるのも良い方法です。

そして、一度決めた分担は、夫婦のルールとして定着させることが重要です。

最初はうまくいかないこともあるかもしれませんが、根気強く続けることで、夫の中に「これも自分の仕事だ」という当事者意識が芽生えてきます。

これらの対処法は、一朝一夕に効果が出るものではないかもしれません。

しかし、何もしなければ状況は悪化する一方です。

夫を放置するという選択を捨て、勇気を出して具体的な行動を起こすことが、未来を変えるための第一歩となるのです。

改善に導くコミュニケーションの取り方

家事をしない夫との関係を改善するためには、テクニックとしての対処法だけでなく、その土台となるコミュニケーションのあり方を見直すことが極めて重要です。

長年の不満から、つい夫を責めたり、感情的な物言いになったりしがちですが、それでは夫の心を閉ざさせ、逆効果になってしまいます。

大切なのは、相手を攻撃するのではなく、自分の気持ちを正しく伝え、相手に「協力したい」と思わせるようなコミュニケーションを心がけることです。

「Youメッセージ」から「Iメッセージ」へ

コミュニケーションにおいて、最も避けるべきは「Youメッセージ」です。

これは、「あなた」を主語にして相手を非難する伝え方です。

例えば、「あなたはどうしていつも家事をしないの!」という言い方は、典型的なYouメッセージです。

言われた側は、攻撃されたと感じ、反発したり、言い訳をしたりするだけです。

そこで用いるべきなのが、「Iメッセージ」です。

これは、「私」を主語にして、自分の気持ちや状況を伝える方法です。

先ほどの例をIメッセージに変換すると、こうなります。

「(あなたが家事をしてくれないと)私は一人で全部やることになってしまって、とても疲れてしまうの」

「(あなたが協力してくれると)私はとても助かるし、嬉しい気持ちになるわ」

このように伝えることで、相手は非難されたと感じることなく、妻が置かれている状況や気持ちを客観的に理解しやすくなります。

感謝と承認の言葉を忘れない

もう一つ、非常に効果的なのが「感謝と承認の言葉」です。

夫がほんの些細なことでも家事をしてくれたら、たとえその出来栄えが完璧でなくても、まずは「ありがとう、助かったわ」と感謝の気持ちを伝えましょう。

また、「あなたがゴミ出しをしてくれると、朝の時間がすごく楽になるわ」のように、具体的に何が助かったのかを伝えることで、夫は自分の行動が役立っていることを実感し、自己肯定感が高まります。

人は誰でも、他人から認められ、感謝されると嬉しいものです。

家事に対するモチベーションを引き出すためには、この「承認欲求」をうまく刺激することが有効です。

完璧を求めず、小さな一歩を褒めて伸ばす。そうした肯定的なコミュニケーションを積み重ねることで、夫の態度は徐々に軟化し、自発的に協力してくれるようになる可能性が高まります。

時間はかかるかもしれませんが、非難の応酬からは何も生まれません。

改善への道は、お互いを尊重し、思いやるコミュニケーションから始まるのです。

夫の心理を理解して行動を変えさせる

家事をしない夫の行動を変えさせるためには、なぜ夫が家事をしないのか、その背景にある心理を理解することが不可欠です。

単に「怠け者だから」と切り捨ててしまうのではなく、その心の内を読み解くことで、より効果的なアプローチが見えてきます。

夫が家事をしない理由は、一人ひとり異なりますが、主にいくつかのパターンに分類することができます。

家事をしない夫の主な心理パターン

- 「男は仕事、女は家庭」という古い価値観

特に年齢層の高い男性や、亭主関白な家庭で育った男性に多いタイプです。家事は女性の役割であると固く信じ込んでおり、自分が家事をするという発想自体がありません。悪気はなく、それが「当たり前」だと思っています。 - 何をすれば良いか分からない

これまで実家暮らしで家事をしてこなかった、あるいは母親が何でもやってくれていたという男性に多いパターンです。妻が大変そうだとは感じていても、具体的に何を、どのように手伝えば良いのかが分からず、結局何もできずにいるケースです。 - 完璧主義で、妻にダメ出しされるのが怖い

いざ家事をやってみても、妻から「やり方が違う」「もっとこうして」などと細かく指摘され、やる気を失ってしまったタイプです。失敗して怒られるくらいなら、最初からやらない方がマシだと考えてしまいます。 - 仕事のストレスで心身ともに疲弊している

長時間労働や過度なプレッシャーで、家に帰った時にはもう何もする気力が残っていない状態です。家事をやりたくないのではなく、物理的にできないというケースも考慮する必要があります。

心理パターン別の対処法

これらの心理を理解した上で、それぞれのタイプに合わせた対処法を考えることが重要です。

例えば、古い価値観を持つ夫には、現代の共働き家庭の状況や、家事分担が夫婦関係に与える影響などを、データを示しながら冷静に説明する必要があるかもしれません。

何をすれば良いか分からない夫には、家事のタスクリストを見せ、一つひとつ丁寧にやり方を教える「トレーニング期間」を設けるのが有効です。

ダメ出しが怖い夫には、まずはやってもらったこと自体を褒め、感謝を伝えることを徹底しましょう。

クオリティについては、後から少しずつ改善を促していくのが得策です。

仕事で疲弊している夫には、まずはその労をねぎらい、心身の健康を気遣う姿勢を見せることが大切です。

その上で、休日にできる簡単な家事からお願いするなど、負担の少ない形での協力を求めていくのが良いでしょう。

このように、相手の心理を理解し、その原因に寄り添ったアプローチをすることで、頑なだった夫の心も少しずつ変化していく可能性があります。

一方的に要求を突きつけるのではなく、相手の立場を理解しようと努める姿勢が、問題解決の鍵となるのです。

家事をしない夫を放置してはいけない理由

「何を言っても無駄だから」「喧嘩になるのが嫌だから」といった理由で、家事をしない夫を放置してしまう妻は少なくありません。

しかし、その「放置」という選択が、実は最も危険な道であることに気づくべきです。

問題を直視せず、見て見ぬふりをすることは、静かに進行する病巣を放置するのと同じです。

気づいた時には手遅れ、という最悪の事態を招きかねません。

ここでは、なぜ家事をしない夫を放置してはいけないのか、その具体的な理由を改めて考えてみましょう。

1. 妻の不満とストレスが限界を超える

放置すれば、当然ながら妻の負担は減りません。

むしろ、諦めの気持ちが加わることで、精神的なストレスはさらに増大します。

日々蓄積される不満は、いつか必ず限界に達します。

その時、妻は爆発するように怒りをぶつけるか、あるいは静かに夫への愛情を完全に捨て去り、離婚という決断を下すでしょう。

放置は、時限爆弾のスイッチを押したまま、ただ時間が過ぎるのを待っているようなものなのです。

2. 夫婦関係が修復不可能なレベルまで悪化する

コミュニケーションのない状態が続けば、夫婦の溝は深まる一方です。

お互いへの無関心は、やがて嫌悪感へと変わります。

仮面夫婦として同居を続けることは、精神衛生上、非常によくありません。

家庭は安らぎの場所ではなく、息の詰まる空間と化してしまいます。

一度冷え切ってしまった関係を、元の温かい状態に戻すのは至難の業です。

放置は、関係修復のチャンスを自ら放棄する行為に他なりません。

3. 子供に深刻な悪影響を与える

両親の不仲や、母親が常にイライラしている家庭環境は、子供の心に大きな傷を残します。

また、父親が家事を全くしない姿を見て育った子供は、「家事は女性がやるもの」という歪んだジェンダー観を内面化してしまう可能性があります。

特に男の子の場合、将来自分の家庭を築いた時に、同じように家事をしない夫になってしまうかもしれません。

女の子の場合は、男性に対して不信感を抱いたり、結婚に夢を持てなくなったりする可能性も考えられます。

子供の健やかな成長のためにも、不公平な役割分担は正されるべきです。

4. 夫が成長する機会を奪う

意外な視点かもしれませんが、妻が何でもやってしまうことは、夫が人として成長する機会を奪っているとも言えます。

家事は、生活を営む上で不可欠なスキルです。

これを全くできないまま年を重ねることは、夫自身の自立を妨げ、リスク管理能力の欠如につながります。

妻に先立たれたり、万が一離婚したりした場合、一人で生きていく力がない。そんな脆弱な人間にしてしまうのは、本当に夫のためになるのでしょうか。

放置は、一時的な平穏をもたらすかもしれませんが、長期的には誰のためにもなりません。

勇気を出して問題と向き合うことこそが、家族全員の未来を守る唯一の道なのです。

未来を変えるための関係改善に向けた行動

家事をしない夫との関係改善は、簡単な道のりではありません。

しかし、諦めずに粘り強く行動を続けることで、絶望的に見えた未来にも光を灯すことは可能です。

これまで述べてきた対処法やコミュニケーション術に加えて、より良い未来を築くために、さらに踏み込んだ行動を考えてみましょう。

第三者の力を借りることを恐れない

夫婦二人の話し合いが行き詰ってしまった場合、第三者の視点やサポートを取り入れることが、ブレークスルーにつながる場合があります。

私としては、以下の選択肢を検討することをお勧めします。

- 夫婦カウンセリング: 専門のカウンセラーの仲介のもと、お互いの本音を安全な環境で話し合うことができます。感情的な対立を避け、問題の根本原因を探る手助けをしてくれます。

- 信頼できる共通の友人や親族: 客観的な立場で話を聞いてくれそうな、双方から信頼されている人物に相談してみるのも一つの手です。ただし、どちらか一方の味方をするような人選は避けるべきです。

- 家事代行サービスの利用: 物理的な家事負担を減らすことで、妻の心に余裕が生まれます。夫に家事代行の費用を負担してもらうことで、家事が「タダ働き」ではないことを認識させる効果も期待できます。

外部の力を借りることは、決して恥ずかしいことではありません。

むしろ、問題を真剣に解決しようとしている証拠です。

「夫婦」というチームを再構築する

最終的な目標は、家事の分担を機械的に決めることではなく、「夫婦」というチームを再構築することです。

そのためには、お互いが「人生の共同経営者」であるという意識を持つことが不可欠です。

私であれば例えば、将来の夢や目標、どんな家庭を築いていきたいかといった、より大きな視点での対話を試みます。

「私たちは、これからどんな人生を一緒に歩んでいきたい?」

こうした問いかけは、日々の些細な対立から一旦離れ、二人の原点に立ち返るきっかけを与えてくれます。

家事や育児は、その大きな目標を達成するための、チームとしての共同作業である。

そうした認識を共有できた時、夫の家事への取り組み方は、義務感からではなく、チームへの貢献という自発的なものへと変わっていくはずです。

未来は、過去の延長線上にあるとは限りません。

今日のあなたの行動が、明日からの未来を創り出します。

悲惨な家事をしない夫の末路というシナリオを書き換えるために、勇気を持って、そして希望を捨てずに、関係改善への一歩を踏み出してください。

悲惨な家事をしない夫の末路を避けるために

この記事を通じて、家事をしない夫が迎える可能性のある様々な末路と、それを回避するための具体的な方法について詳しく見てきました。

家事をしないという問題は、単なる家庭内の小さな不和ではなく、夫婦関係の根幹を揺るがし、家族全員の幸福を脅かす重大な問題であることがお分かりいただけたかと思います。

私の結論として、最も重要なのは、「諦めて放置しないこと」そして「勇気を出して行動を起こすこと」の二点に尽きます。

夫が変わってくれないと嘆く前に、まずは妻であるあなた自身が、現状を正しく認識し、具体的なアクションプランを立て、そして粘り強く実行していく必要があります。

家事の可視化から始め、Iメッセージを駆使したコミュニケーションで対話を試み、時には第三者の力も借りながら、夫婦というチームを再構築していく。

そのプロセスは、決して平坦な道ではないかもしれません。

しかし、その努力の先には、夫が家事の重要性を理解し、協力的なパートナーとして生まれ変わるという、より良い未来が待っている可能性が十分にあります。

悲惨な家事をしない夫の末路とは、決して確定した未来ではありません。

それは、夫の無関心と、妻の諦めが交差した時に立ち現れる、数ある可能性の一つに過ぎないのです。

あなたの行動一つで、その未来のシナリオは書き換えることができます。

この記事が、あなたが抱える悩みを解決し、幸せな家庭を築くための一助となれば、これに勝る喜びはありません。

どうか一人で抱え込まず、希望を捨てずに、未来を変えるための一歩を今日から踏み出してください。

- 家事をしない夫の末路は離婚や家庭崩壊に繋がりうる

- 放置は問題解決にならず関係を悪化させるだけ

- 妻の不満は愛情の冷却から憎しみへと変化する可能性がある

- 共働きでのワンオペ育児は妻の心身を極限まで追い詰める

- 慢性的なストレスは妻の健康を深刻に害する

- 夫の無自覚な言動がモラハラに該当する場合がある

- 感謝を忘れた夫は孤独な老後を迎えるリスクが高い

- 関係改善の第一歩は家事負担の可視化から

- 具体的な家事分担のルール作りが不可欠

- 非難ではなく「Iメッセージ」での対話が有効

- 夫が家事をしない心理を理解し対処法を変える

- 完璧を求めず小さな成功を褒めて伸ばす姿勢が重要

- 第三者の力(カウンセリング等)を借りることも選択肢

- 夫婦を「共同経営者」と捉えチームを再構築する意識を持つ

- 悲惨な末路は確定した未来ではなく行動次第で変えられる