あなたは、SNSで友人のきらびやかな投稿を見て落ち込んだり、職場で同僚の成果と自分の現状を比べて焦りを感じたりしていませんか。

現代社会では、私たちは常に誰かと比較される環境に置かれています。

その結果、多くの人が人と比べられるとストレスを感じ、知らず知らずのうちに心をすり減らしています。

この記事では、まず人と比べられるとストレスを感じてしまう根本的な原因と、その背景にある心理を深く探っていきます。

劣等感や自己肯定感の低さがどのように影響するのか、また、SNSや職場、さらには親子関係といった日常の場面が、いかにして比較の温床となるのかを具体的に解説します。

その上で、こうしたストレスから抜け出すための具体的な対処法を提案します。

単に気にしないようにするだけでなく、比較思考そのものを手放し、自分軸で生きるための考え方や、ストレスを効果的に克服するための行動習慣を身につけることが目標です。

この記事を読めば、あなたが抱えているストレスの正体を理解し、自分を認め、健やかな心を取り戻すための一歩を踏み出せるでしょう。

- 人と比べられるとストレスを感じる心理的な背景

- 自己肯定感の低さが比較癖に与える影響

- SNSや職場がストレスを増幅させる仕組み

- 比較によるストレスから抜け出すための具体的な対処法

- 「気にしない」状態を作るための心の持ち方

- 劣等感を克服し自分軸で生きるためのヒント

- ストレス解消につながる具体的な行動習慣

目次

人と比べられるとストレスを感じる根本的な原因

- 比較してしまう背景にある心理とは

- 自己肯定感の低さが引き金になる

- SNSの普及がもたらした影響

- 職場での過度な競争が生む劣等感

- 親子関係の中で生まれるプレッシャー

比較してしまう背景にある心理とは

私たちが人と比べてしまう行動の裏には、複雑な心理が隠されています。

これは単なる癖ではなく、人間の本能的な部分や社会的な学習に根差したものです。

まず、人間は社会的な生き物であり、集団の中で自分の立ち位置を確認したいという欲求を持っています。

大昔、集団に属することは生き残るために不可欠でした。

そのため、他者と自分を比較し、集団の中で自分が劣っていないか、受け入れられているかを確認する本能が備わっているのです。

この本能が、現代でも他人の評価や能力、持ち物などを気にしてしまう心理的な土台となっています。

また、自分の価値を客観的に測る「ものさし」がないため、他人を基準にして自分の価値を判断しようとする傾向もあります。

例えば、自分の年収が十分かどうか、自分の仕事の成果が優れているかどうかは、絶対的な基準では判断が難しいものです。

だからこそ、同僚や友人といった身近な他者を基準にし、「あの人よりは上だ」と安心したり、「あの人には及ばない」と落ち込んだりするわけです。

この心理は、特に自分に自信がない時に強く働きます。

自分の内面に確固たる評価軸がないため、外部の基準、つまり他者との比較に頼らざるを得なくなるのです。

さらに、競争社会で育ってきた経験も大きく影響します。

学校ではテストの点数や成績で順位をつけられ、会社に入れば同期と出世を競い合います。

このように、常に誰かと比べられ、競争に勝つことが良しとされる環境に身を置いていると、「他人より優れていなければならない」という価値観が無意識のうちにすり込まれていきます。

その結果、大人になっても自動的に他人と自分を比較し、優劣を判断してしまう思考の癖がついてしまうのです。

これらの心理的な背景を理解することは、人と比べられるとストレスを感じるという問題から抜け出すための第一歩と言えるでしょう。

自己肯定感の低さが引き金になる

人と比べられるとストレスを過剰に感じてしまう根本的な原因の一つに、自己肯定感の低さが挙げられます。

自己肯定感とは、「ありのままの自分を肯定し、価値ある存在として受け入れる感覚」のことです。

この感覚が低いと、自分の価値を自分自身で認めることができず、他者からの評価や他人との比較によってしか自分の価値を測れなくなってしまいます。

自己肯定感が低い人は、常に心のどこかで「自分はダメな人間だ」「自分には価値がない」といった否定的な自己イメージを抱えています。

そのため、他人の成功や幸せな姿を見聞きすると、それが直接的に自分の欠点や不十分さを突きつけられているように感じてしまうのです。

例えば、友人が結婚したという話を聞けば、「それに比べて自分は恋人もいない」と落ち込み、同僚が昇進すれば、「自分は評価されていない」と劣等感を抱きます。

これは、他人のポジティブな出来事を、自分のネガティブな状況を浮き彫りにする鏡として見てしまうからです。

一方で、自己肯定感が高い人は、自分の価値を他者との比較の上に置いていません。

彼らは「自分は自分、他人は他人」という健全な境界線を引くことができ、自分の長所も短所も含めて「これが自分だ」と受け入れています。

そのため、他人の成功を素直に祝福できたり、自分と違う他者の生き方を尊重したりすることができます。

他人が優れているからといって、自分の価値が下がるわけではないことを知っているのです。

自己肯定感が低くなる原因は、幼少期の家庭環境や学校での経験、過去の失敗体験など様々です。

親から常に兄弟や他人と比較されて育ったり、学校でいじめに遭ったり、仕事で大きなミスをして自信を失ったりした経験が、根深い自己否定感につながることがあります。

この問題を解決するためには、まず自分の自己肯定感が低い状態にあることを自覚し、なぜそうなってしまったのかを優しく見つめ直すことが大切です。

そして、後天的に自己肯定感を育んでいくアプローチが必要になります。

SNSの普及がもたらした影響

現代において、人と比べられるとストレスを感じる状況を加速させている最大の要因の一つが、SNSの普及です。

FacebookやInstagram、X(旧Twitter)といったソーシャルメディアは、私たちの日常に深く浸透し、他人の生活をかつてないほど簡単に見えるようにしました。

しかし、その手軽さが、深刻な比較とストレスの温床となっているのです。

SNS上で発信される情報の多くは、投稿者の人生における「ハイライト」や「成功した側面」が切り取られ、編集されたものです。

豪華な海外旅行、高級レストランでの食事、仕事での成功、幸せそうな家族写真など、いわゆる「映える」瞬間ばかりがタイムラインに流れてきます。

私たちは頭ではそれが事実の一部に過ぎないと分かっていても、無意識のうちにその他人の輝かしい瞬間と、自分の平凡な日常や抱えている問題とを比較してしまいます。

この「他人のハイライト」と「自分の舞台裏」を比べる行為は、劣等感や焦燥感、嫉妬といったネガティブな感情をかき立てるのに十分です。

「みんな楽しそうなのに、自分だけが取り残されている」「同年代はこんなに活躍しているのに、自分は何をやっているんだろう」といった思考に陥りやすくなります。

特に、自己肯定感が低い状態にあると、SNS上の情報がすべて自分を否定する材料に見えてしまい、深刻なメンタルヘルスの不調につながることも少なくありません。

また、SNSは「いいね」やフォロワー数といった形で、人気や評価が数値化されやすいという特徴も持っています。

この数値化が、新たな比較の軸を生み出しています。

自分の投稿につく「いいね」の数が少ないことに落ち込んだり、フォロワーの多い他人を羨んだりすることは、まさにデジタル時代の新しい形の比較ストレスと言えるでしょう。

他者からの承認を求める気持ちが、数値への執着につながり、常に他人と競い合っているような感覚に陥らせるのです。

このように、SNSは本来、人とのつながりを豊かにするツールであるはずが、使い方を誤ると、絶え間ない比較地獄を生み出し、人と比べられるとストレスを感じる機会を増大させる強力な装置となってしまうのです。

職場での過度な競争が生む劣等感

職場は、多くの人にとって、日常的に他者との比較にさらされる主要な場所の一つです。

特に、成果主義や実力主義が重視される現代の職場環境は、健全な競争を促す一方で、過度な比較と劣等感を生み出す土壌にもなり得ます。

会社という組織の中では、様々な形で評価や比較が行われます。

例えば、営業成績のランキング、同期との昇進スピードの差、上司からの評価、担当するプロジェクトの重要度など、自分の立ち位置が常に他者との相対的な関係性の中で決まります。

こうした環境では、「同僚に負けたくない」「同期より先に出世したい」といった競争心がいい意味でモチベーションにつながることもあります。

しかし、この競争が過度になると、人と比べられるとストレスを感じる大きな原因となります。

常に誰かと自分を比較し、少しでも劣っていると感じると、強い劣等感や焦燥感に苛まれるようになります。

特に、自分なりに努力しているにもかかわらず、要領のいい同僚が先に成果を出したり、年下の上司に指示されたりする状況は、プライドを傷つけられ、自己価値を揺るがす経験となり得ます。

「自分は能力が低いのではないか」「この会社にいていいのだろうか」といったネガティブな思考が頭をよぎり、仕事への意欲さえ失ってしまうこともあるでしょう。

また、オープンなオフィスや社内チャットツールなどの普及により、他の社員の活躍が以前よりも可視化されやすくなっています。

誰がどんなプロジェクトで成功したか、誰が表彰されたかといった情報が全社に共有されることで、意図せずして自分と比較してしまい、落ち込む機会が増えている側面もあります。

このような職場の比較文化の中で生まれる劣等感は、単なる気分の落ち込みにとどまりません。

長期間続くと、自信の喪失、人間関係の悪化、さらにはバーンアウト(燃え尽き症候群)やうつ病といった深刻な精神的な問題に発展するリスクもはらんでいます。

したがって、職場で健全な精神状態を保つためには、他者との比較に一喜一憂するのではなく、自分自身の成長や貢献に目を向ける視点の切り替えが不可欠です。

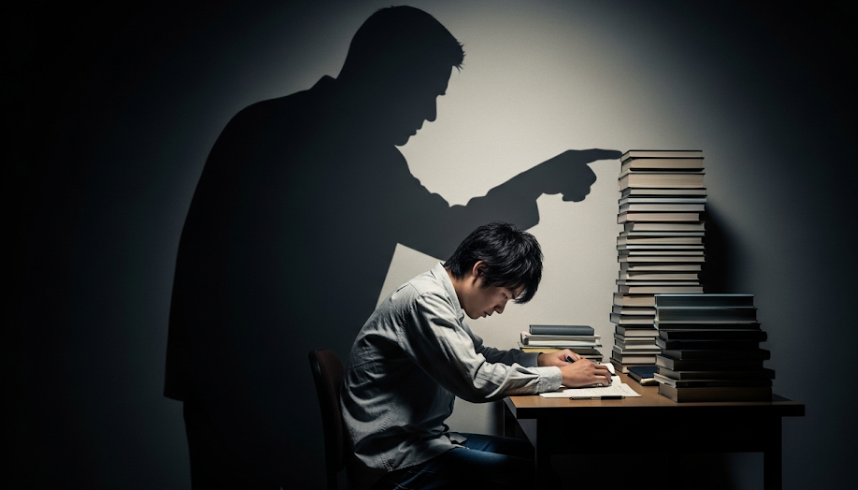

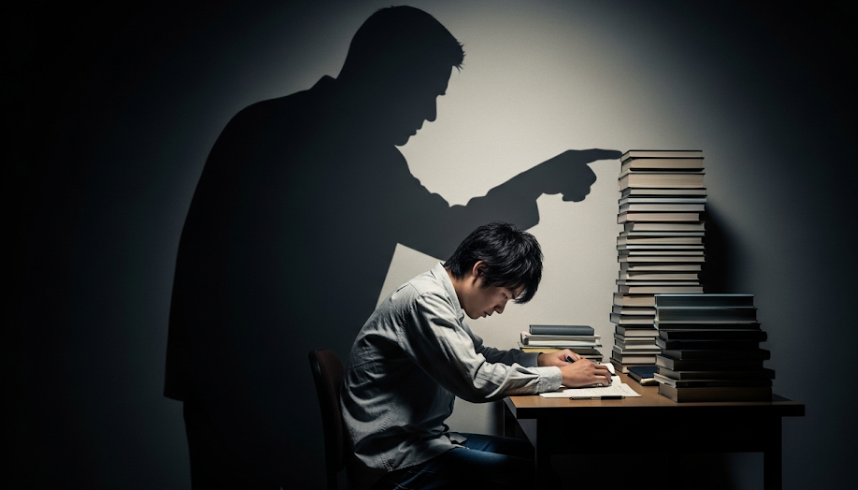

親子関係の中で生まれるプレッシャー

人と比べられるとストレスを感じるという思考の癖は、多くの場合、幼少期の親子関係にそのルーツを見出すことができます。

親からの期待や、兄弟姉妹・他の子どもとの比較は、子どもの自己肯定感の形成に非常に大きな影響を与え、大人になってからの生きづらさにつながることがあります。

多くの親は、我が子に幸せになってほしいという愛情から、子どもに期待をかけます。

しかし、その期待が「良い学校に入ってほしい」「立派な職業に就いてほしい」といった親の価値観の押し付けになると、子どもは大きなプレッシャーを感じます。

親の期待に応えなければ自分は愛されない、価値がない存在なのだと思い込み、常に親の顔色をうかがいながら行動するようになってしまいます。

このような環境で育つと、自分の本当の気持ちや欲求を抑圧し、他者の期待に応えることを優先する生き方が当たり前になってしまいます。

さらに深刻なのが、親が意図的あるいは無意識的に、自分の子どもを他の子どもと比較する言動です。

「お兄ちゃんはできたのに、どうしてあなたはできないの?」「〇〇ちゃんはピアノが上手で偉いわね」といった言葉は、子どもの心に深い傷を残します。

これらの言葉は、子どもに「自分はありのままではダメなんだ」「誰かと比べて優れていないと価値がないんだ」というメッセージを繰り返し伝えることになります。

その結果、子どもは常に他人と自分を比較し、優劣を気にするようになります。

そして、自分が劣っていると感じると、強い劣等感や無価値観を抱くようになります。

このような経験は、大人になっても思考の癖として根強く残ります。

職場の上司やパートナーなど、身近な権威ある人物を親と重ね合わせ、その人の期待に応えようと必死になったり、他者と比較して落ち込んだりするパターンを繰り返してしまうのです。

もし、あなたが人と比べられるとストレスを強く感じるのであれば、一度、自分の親子関係を振り返ってみるのも良いかもしれません。

親から過度な期待をかけられていなかったか、誰かと比較されて育たなかったか。

過去を癒やし、「自分は親の期待に応えるために生きているのではない」「自分の価値は自分で決めていい」と許可を出すことが、比較の呪縛から自由になるための重要な一歩となるでしょう。

人と比べられるとストレスを乗り越えるための対処法

- まずは「気にしない」と決めることから

- 比較思考から抜け出し自分軸で生きる

- ストレスを克服するための具体的な行動

- 自分を認め他人との比較をやめる方法.

- まとめ:人と比べられるとストレスを感じる自分との向き合い方

まずは「気にしない」と決めることから

人と比べられるとストレスを感じてしまうループから抜け出すための最初の、そして最も重要なステップは、意識的に「気にしない」と決意することです。

これは精神論のように聞こえるかもしれませんが、思考の方向性を変えるための明確な意思表示であり、具体的な行動の出発点となります。

長年の思考の癖は、無意識のうちに自動的に働いてしまいます。

他人を見ては「自分はどうか」と瞬時に比較してしまう回路が、脳の中に深く刻み込まれている状態です。

この自動操縦を止めるには、まず「私はこれ以上、他人との比較で自分を苦しめるのをやめる」という強い意志を持つことが不可欠です。

「気にしない」と決めることは、比較してしまう自分を責めることとは違います。

比較してしまうのは、ある意味で自然な心の働きです。

大切なのは、比較してしまった後に、その思考に飲み込まれないようにすることです。

比較している自分に気づいたら、「あ、また比べてるな。でも、もうその思考にエネルギーを注ぐのはやめよう」と、意識的に思考を切り替える練習を始めるのです。

この決意をサポートするために、具体的な方法をいくつか試してみると良いでしょう。

- アファメーション(肯定的な自己暗示):「私は私のままで価値がある」「他人の評価は私の価値とは関係ない」といった言葉を、毎日鏡の前で自分に言い聞かせる。

- 視覚化:他人と比較して落ち込みそうになったら、自分を隔てる透明なバリアをイメージし、ネガティブな感情が自分の中に入ってこないようにする。

- 宣言する:信頼できる友人や家族に、「私は人と比べる癖をやめることにした」と宣言する。言葉にすることで、自分の決意がより強固になります。

「気にしない」と決めることは、他人に無関心になることではありません。

他人の成功を祝福し、他人の意見を参考にしつつも、それによって自分の価値が揺らぐことはないと知ることです。

それは、自分の心の平和と幸福を、何よりも優先するという自己愛の表れでもあります。

この決意が、これから紹介する様々な対処法を実践していく上でのしっかりとした土台となります。

最初はうまくいかなくても、何度も繰り返し決意し直すことで、少しずつ比較の呪縛から自由になっていくことができるでしょう。

比較思考から抜け出し自分軸で生きる

人と比べられるとストレスを感じる状態から根本的に脱却するためには、「他人軸」から「自分軸」へと生き方の中心をシフトさせることが不可欠です。

他人軸とは、自分の行動や価値判断の基準を他人の評価や期待、社会の常識といった外部に置く生き方のことです。

一方で、自分軸とは、自分の心の声、つまり自分の価値観や感情、欲求を基準にして物事を判断し、行動する生き方を指します。

比較思考に陥っているとき、私たちは完全に他人軸で生きています。

「あの人のようにやらなければ」「みんなが持っているから自分も欲しい」「こうしないと変に思われる」といった思考は、すべて他人軸に基づいています。

この状態では、自分の人生を生きているようで、実は他人の価値観をなぞっているにすぎません。

その結果、常に周りの目が気になり、心が休まる時がありません。

自分軸で生きるためには、まず「自分は何を大切にしたいのか」「どういう状態が心地よいと感じるのか」「本当は何をしたいのか」を自分自身に問いかけることから始めます。

これは、社会的な成功や他者からの承認とは関係なく、純粋に自分の内面を探る作業です。

例えば、時間がかかっても丁寧な仕事をすることが自分にとっての喜びなのか、それともスピードを重視して多くのタスクをこなすことに達成感を感じるのか。

休日は友人と賑やかに過ごすのが好きなのか、それとも一人で静かに本を読む時間に幸せを感じるのか。

これらの問いに正解はありません。

大切なのは、世間一般の「正解」ではなく、あなた自身の「心地よさ」を基準にすることです。

自分軸を確立していく過程で、他人と違う選択をすることに不安を感じるかもしれません。

しかし、自分軸で下した決断は、たとえ結果がうまくいかなくても、他人軸で選択したときのような後悔や他責の念を生みにくいという特徴があります。

なぜなら、それは紛れもなく「自分が選んだ道」だからです。

自分軸で生きることは、わがままになることとは違います。

他人の意見を尊重し、社会との調和を図りながらも、最終的な決定権は自分自身が持つ、ということです。

この自分軸が確立されると、他人がどうであれ、自分は自分の道を進んでいるという確信が持てるようになります。

その結果、他人との比較は意味を失い、人と比べられるとストレスを感じる場面は劇的に減っていくでしょう。

ストレスを克服するための具体的な行動

人と比べられるとストレスを感じる思考の癖を変えるためには、内面的なアプローチと同時に、具体的な行動を起こすことが非常に効果的です。

ここでは、ストレスを克服し、比較思考から抜け出すために今日から始められる行動をいくつか紹介します。

1. SNSとの距離を置く(デジタルデトックス)

前述の通り、SNSは比較思考を助長する大きな要因です。

意識的にSNSから離れる時間を作りましょう。

例えば、「寝る前の1時間はスマホを見ない」「週末はSNSアプリをログアウトする」といったルールを決めるだけでも効果があります。

通知をオフにしたり、比較して落ち込む原因になりやすいアカウントのフォローを外したりするのも良い方法です。

SNSを見ない時間が増えることで、他人の情報に振り回されることが減り、自分の時間や感情に集中できるようになります。

2. 自分の成長記録をつける

比較の対象を「他人」から「過去の自分」に切り替えることは、非常に有効な方法です。

日記や手帳、専用のアプリなどを使い、自分が達成できたこと、学んだこと、成長したと感じたことを記録していきましょう。

どんなに些細なことでも構いません。「今日は昨日より30分早く起きられた」「新しいレシピに挑戦しておいしくできた」といったことで十分です。

これを続けることで、自分の進歩が可視化され、他人と比較しなくても自分の価値や成長を実感できるようになります。自己肯定感を高める上でも大きな助けとなるでしょう。

3. 小さな成功体験を積み重ねる

自信のなさは、比較癖を悪化させます。

自信をつけるためには、小さな成功体験を意識的に積み重ねることが重要です。

「毎日10分間ウォーキングする」「寝る前に必ず部屋を片付ける」など、少し頑張れば確実に達成できる目標を設定し、それをクリアしていく経験を繰り返します。

「やればできる」という感覚が育つことで、他人の成功に揺らがない自分の中の確信が生まれてきます。

4. 感謝の習慣を持つ

比較思考は、「自分に足りないもの」に焦点を当てがちです。

この視点を変えるために、毎日「自分が持っているもの」「恵まれていること」に感謝する習慣を取り入れましょう。

寝る前に、今日あった良かったことや感謝したいことを3つ書き出す「感謝日記」は、手軽に始められる効果的な方法です。

「健康であること」「話せる友人がいること」「温かい家があること」など、当たり前だと思っていることに意識を向けることで、心の満たされ方が大きく変わってきます。

これらの行動を習慣化することで、人と比べられるとストレスを感じる思考パターンから抜け出し、より穏やかで満たされた心を育てることができるでしょう。

自分を認め他人との比較をやめる方法

他人との比較をやめ、人と比べられるとストレスを感じるループから抜け出すための究極的なゴールは、「ありのままの自分を認め、受け入れる」ことです。

これは自己受容とも呼ばれ、自己肯定感の根幹をなす感覚です。

ここでは、自分を認め、比較を手放すための具体的な心の持ち方と方法を探ります。

長所と短所を両方受け入れる

私たちは誰でも、得意なこともあれば苦手なこともあります。

完璧な人間など存在しません。

比較癖のある人は、自分の短所にばかり目を向け、他人の長所と比べて落ち込みがちです。

まずは、自分の長所と短所を紙に書き出してみましょう。

そして、その両方を含めて「これが私なんだ」と認めることから始めます。

短所は、無理に変えようとするのではなく、「そういう一面もあるよね」と、ただ認識して受け入れることが大切です。

興味深いことに、自分が短所だと思っていることが、見方を変えれば長所になることもあります。

例えば、「心配性」は「慎重で計画的」、「頑固」は「意志が強い」と言い換えることができます。

このように、自分の特性を多角的に見る練習(リフレーミング)も有効です。

自分の価値観を尊重する

前述の「自分軸で生きる」にも通じますが、自分が何を大切にし、何を心地よいと感じるのかという自分の価値観を明確にし、それを尊重することが重要です。

世間一般の「幸せの形」(例えば、良い会社に入り、結婚して家を買うなど)と、自分の幸せが同じであるとは限りません。

他人が高級車を乗り回していても、自分は自転車で風を感じる方が幸せかもしれません。

自分の価値観がはっきりしてくると、他人の物差しで自分を測ることがいかに無意味であるかが分かります。

自分の「好き」や「心地よい」という感覚を信じ、それを基準に行動を選択していくことで、比較の罠から自然と抜け出していくことができます。

結果ではなくプロセスを評価する

他人と比較するとき、私たちはしばしば「結果」だけを見てしまいます。

しかし、本当に大切なのは、そこに至るまでのプロセス、つまり自分がどれだけ努力したか、何に挑戦したか、その経験から何を学んだかです。

たとえ望んだ結果が得られなかったとしても、その過程でベストを尽くしたのであれば、その自分を大いに褒めてあげるべきです。

「今回はうまくいかなかったけど、最後まで諦めずによく頑張った」と、自分の努力や挑戦そのものを認めてあげる習慣をつけましょう。

この視点の転換は、結果に一喜一憂し、他人と比較して落ち込むというパターンを断ち切るのに役立ちます。

自分を認めることは、一朝一夕にできることではありません。

しかし、これらの方法を意識して日々を過ごすことで、少しずつ自分への信頼と愛情が育まれ、他人との比較が気にならない、穏やかで強い心を育てることができるでしょう。

まとめ:人と比べられるとストレスを感じる自分との向き合い方

これまで、人と比べられるとストレスを感じる原因から、その心理的背景、そして具体的な対処法までを詳しく見てきました。

最後に、この問題とどう向き合い、自分らしい人生を歩んでいくかについて、総括的な視点から考えていきましょう。

まず最も重要なことは、人と比べてしまう自分を責めない、ということです。

比較することは、人間の本能的な部分でもあり、社会で生きていく上で完全に無くすことは難しいかもしれません。

問題なのは、比較すること自体ではなく、比較した結果、過度に落ち込んだり、自分を否定したりして、ストレスを溜め込んでしまうことです。

ですから、目指すべきは「全く比較しない聖人」になることではなく、「比較してしまっても、それを受け流し、自分の価値を見失わないスキル」を身につけることです。

「あ、また隣の芝生が青く見えているな。でも、うちの芝生もよく見ると味があっていいじゃないか」と、ユーモアを持って自分自身と対話できるようになることが理想です。

そのために、これまで紹介してきた様々なアプローチが役立ちます。

自己肯定感を育むこと、自分軸を確立すること、SNSと賢く付き合うこと、過去の自分と比べる習慣をつけること、そして何より自分自身の長所も短所も丸ごと受け入れること。

これらはすべて、外部の評価に揺らがない、安定した自己を築くためのトレーニングです。

人と比べられるとストレスを感じるという悩みは、裏を返せば、「自分らしく生きたい」という魂の叫びでもあります。

他人が気になるのは、まだ自分がどうありたいのか、自分の価値はどこにあるのかが、自分の中で明確になっていないからです。

ですから、このストレスは、自分自身と深く向き合う絶好の機会と捉えることができます。

この機会を通じて、自分の本当の価値観を探求し、自分だけの幸せの形を見つけていくプロセスは、あなたの人生をより豊かで意味のあるものにしてくれるでしょう。

焦る必要はありません。

一歩一歩、自分を大切にする選択を積み重ねていくことで、あなたは必ず、比較の呪縛から解放され、心からの笑顔で日々を過ごせるようになるはずです。

- 人と比べられるとストレスを感じるのは自然な心理反応

- 自分の立ち位置を確認したいという本能が比較の原因

- 自己肯定感の低さは他人との比較で価値を測ろうとする

- SNSは他人の成功のハイライトを見せ比較を助長する

- 職場での過度な競争は劣等感を生みやすい環境

- 幼少期の親子関係が比較癖のルーツになることがある

- ストレス克服の第一歩は「気にしない」と意識的に決めること

- 他人軸から自分軸へ生き方をシフトさせることが根本解決になる

- 自分軸とは自分の価値観や心地よさを基準に生きること

- 具体的な行動としてSNSデトックスが有効

- 比較対象を他人から「過去の自分」へ切り替える

- 自分の成長記録をつけることで自己肯定感が高まる

- 長所も短所も受け入れありのままの自分を認めることが大切

- 比較癖は自分と向き合うためのサインと捉えることができる

- 自分だけの幸せの形を見つけることが最終的なゴール