「なぜか神社に行くと心が落ち着く」

「自分は神社が好きなのかもしれない」

そう感じたことはありませんか。

都会の喧騒から離れた静かな境内、木々の匂い、神聖な空気。

神社には、私たちの心を惹きつける不思議な魅力があります。

この記事では、神社が好きな人の特徴について、その深層心理や共通する価値観を深掘りしていきます。

スピリチュアルな感性や癒しを求める心理、自然や歴史を愛する性格など、内面的な特徴をまず見ていきましょう。

さらに、御朱印集めやパワースポット巡りといった具体的な行動、そして恋愛における価値観や相性まで、多角的に分析します。

神社に呼ばれるように足が向いてしまう理由や、一人で訪れることで得られる精神的な効果、日々の暮らしの中での感謝の心の在り方など、神社好きならではの心理が明らかになるでしょう。

もしかしたら、あなた自身やあなたの身近な人に当てはまる特徴が見つかるかもしれません。

占いのように楽しむだけでなく、自己理解を深めるきっかけとしても、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

神社が好きな人の特徴を知ることで、あなた自身の心のあり方や、大切にしている価値観に気づくことができるはずです。

- 神社が好きな人の内面的な特徴

- 神社が好きな人の行動や趣味の傾向

- スピリチュアルな感性と神社への関わり

- 神社好きの恋愛観やパートナーに求めるもの

- 神社で得られる心理的な癒しや効果

- 歴史や文化を尊重する姿勢

- 自分自身と向き合うための場所としての神社

目次

内面や感性に表れる神社が好きな人の特徴

- スピリチュアルな感性が豊かな傾向

- 自然や静かな場所を好むという共通点

- 歴史や文化に対する深い関心がある

- 日々の出来事に感謝の気持ちを抱く

- 心穏やかに丁寧な暮らしを心がける

スピリチュアルな感性が豊かな傾向

神社が好きな人の特徴として、まず挙げられるのがスピリチュアルな感性の豊かさです。

これは、特定の宗教を深く信仰しているという意味合いとは少し異なります。

むしろ、目に見えない世界の存在や、科学では説明できない神秘的な雰囲気、いわゆる「気」のようなものを自然に感じ取り、受け入れることができる感受性を指します。

彼らは神社の境内に足を踏み入れた瞬間に、空気が変わるのを感じ取ることが多いようです。

清らかで澄んだ空気、凛とした静けさ、神聖な雰囲気に触れることで、心が洗われるような感覚や、リフレッシュされる感覚を覚えるのです。

このような感覚は、単なる思い込みや気のせいではなく、彼らが持つ繊細なアンテナが、その場の持つ特有のエネルギーや雰囲気をキャッチしているからだと考えられます。

また、「神社に呼ばれる」という不思議な体験をする人も少なくありません。

これは、特に理由もないのに急に特定の神社のことが気になったり、偶然その神社の情報に触れる機会が続いたりして、まるで導かれるように参拝に至る現象です。

スピリチュアルな感性が鋭い人は、このような偶然とは思えないような導きを感じやすく、それを素直に受け入れて行動に移す傾向があります。

彼らにとって神社は、神様にお願い事をするだけの場所ではなく、自分自身の内なる声に耳を傾け、魂を浄化し、エネルギーを充電するための大切な空間なのです。

そのため、パワースポットとして有名な神社だけでなく、近所にある小さな鎮守の森の社にも、同じように敬意を払い、その場の持つ癒しの力を感じ取ることができます。

このようなスピリチュアルな感性は、日常生活においても、人の気持ちや場の空気を敏感に察知する能力として現れることもあります。

他人の痛みに共感しやすかったり、直感が鋭かったりするのも、神社が好きな人の特徴と言えるかもしれません。

彼らは、論理や理性だけでは割り切れない世界の存在を認め、畏敬の念を抱いているのです。

自然や静かな場所を好むという共通点

神社が好きな人の特徴には、自然や静かな場所を心から好むという共通点が見られます。

多くの神社が、緑豊かな鎮守の森に囲まれ、市街地の中心にありながらも外界の喧騒が嘘のような静寂に包まれていることと、この特徴は深く関連しています。

彼らは、人工的な音や情報過多な環境に身を置くよりも、木々のざわめき、鳥のさえずり、風の音といった自然のサウンドスケープの中にいるときに、心の安らぎや落ち着きを感じるのです。

この嗜好は、単に「静かな場所が好き」というレベルに留まりません。

彼らは自然そのものに対して深い愛情と敬意を抱いています。

神社の境内にそびえ立つ御神木や、歴史を感じさせる巨石、苔むした灯篭といったもの一つ一つに、生命の息吹や長い時間の流れを感じ取り、感動を覚えることができます。

これは、古来日本人が抱いてきたアニミズム、つまり自然界の万物に神が宿るという考え方に通じるものであり、神社好きな人々は無意識のうちにその価値観を共有しているのかもしれません。

日常生活において、彼らは人混みや騒がしい場所を避ける傾向があります。

休日には、ショッピングモールや繁華街に出かけるよりも、少し足を延ばして自然の多い公園を散策したり、山や川に出かけたりすることを選ぶでしょう。

神社への参拝は、そうした自然とのふれあいを求める欲求を満たしてくれる、最高のアクティビティの一つなのです。

手水舎で手と口を清め、砂利を踏みしめながら参道を進むうちに、心が静まり、思考がクリアになっていくのを感じます。

このプロセスは、彼らにとって一種の瞑想やマインドフルネスの実践とも言えるでしょう。

デジタルデバイスから一時的に離れ、五感で自然を感じることで、日々のストレスや疲れが癒され、心身ともにリセットされるのです。

このような性質から、神社が好きな人は、派手で刺激的な娯楽よりも、穏やかで心豊かな時間を大切にする性格であると言えます。

自分の内面と静かに向き合い、自然の大きなサイクルの一部であることを実感できる神社という空間は、彼らにとってかけがえのない聖域なのです。

歴史や文化に対する深い関心がある

神社が好きな人の特徴として、日本の歴史や伝統文化に対する深い関心を持っている点が挙げられます。

彼らにとって神社は、単なる祈りの場であるだけでなく、その土地の歴史や文化が凝縮された、生きた博物館のような存在です。

一つ一つの神社には、創建にまつわる神話や伝説、祀られている御祭神の物語、そして建立以来、地域の人々と共に歩んできた長い歴史があります。

神社好きの人々は、こうした背景にあるストーリーに強い魅力を感じます。

例えば、ある神社を訪れる前に、その神社の由緒や御祭神について事前に調べることを楽しむ人が多くいます。

古事記や日本書紀といった神話の世界に思いを馳せたり、その神社が歴史上のどの人物と関わりがあったのかを学んだりすることで、参拝体験がより深く、意味のあるものになることを知っているのです。

また、建築様式にも注目します。

神明造、大社造、住吉造といった神社の建築様式の違いや、その時代背景による特徴を見分けることに知的な喜びを感じることもあります。

本殿の屋根の形、千木や鰹木のデザイン、彫刻の細部に至るまで、そこには先人たちの知恵と技術、そして祈りが込められており、それらを読み解くことは、歴史との対話にも似た行為です。

さらに、神社で行われる祭事や儀式にも強い関心を示します。

例大祭や新嘗祭といった年中行事は、古くから続く日本の伝統文化や農耕儀礼を今に伝える貴重な機会です。

神社好きの人々は、こうした祭りに参加したり、見学したりすることで、日本の精神文化の根源に触れ、その継承の大切さを実感します。

このような歴史や文化への探求心は、神社巡りをより豊かなものにします。

彼らの旅は、単なる観光地巡りではなく、知的好奇心を満たし、日本のルーツを探る知的な冒険となるのです。

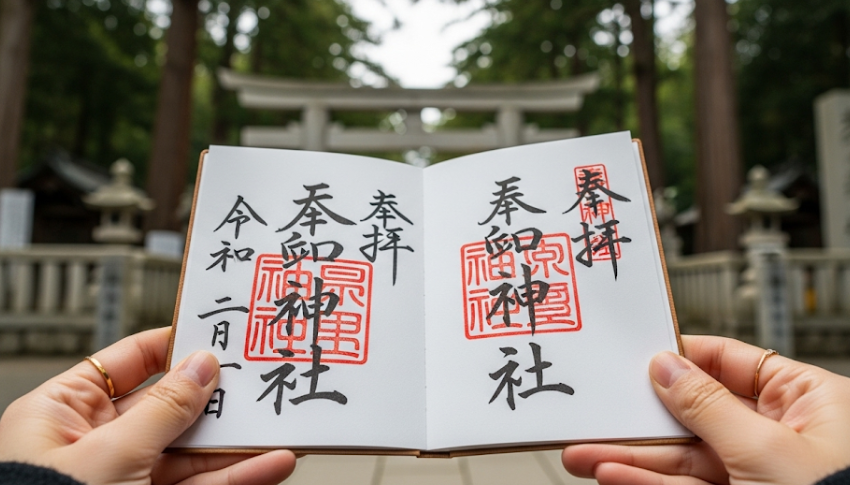

御朱印集めという趣味も、この文脈で理解することができます。

御朱印は、神社の名前や御祭神名が墨書された参拝の証であり、それ自体が歴史と文化の結晶と言えるからです。

神社を通じて日本の奥深い歴史や文化に触れることは、彼らにとって大きな喜びであり、自身のアイデンティティを確認する作業でもあるのです。

日々の出来事に感謝の気持ちを抱く

神社が好きな人の特徴の一つに、日常生活の中で感謝の気持ちを大切にしているという点が挙げられます。

彼らにとって神社への参拝は、何か特別な願い事をするためだけのものではありません。

むしろ、日々の平穏無事や、家族の健康、仕事が順調であることなど、当たり前のように享受している日常の出来事に対して、神様への感謝を伝えるための大切な機会なのです。

この「感謝の心」は、彼らの基本的な性格や生きる姿勢に深く根付いています。

彼らは、自分の力だけで生きているのではなく、多くの人々や目に見えない大いなる存在によって生かされているという感覚を持っています。

そのため、何か良いことがあれば素直に「おかげさまで」と感じ、困難な状況にあっても、そこから得られる学びや成長の機会に感謝しようと努めます。

神社を訪れた際、彼らはまず二拝二拍手一拝の作法に則って、神前で静かに頭を垂れます。

その心の中では、「いつもお見守りいただき、ありがとうございます」という感謝の言葉を唱えていることが多いでしょう。

もちろん、具体的な願い事、例えば合格祈願や良縁祈願をすることもありますが、その根底には常に「まずは感謝から」という姿勢があります。

この感謝の精神は、対人関係においても良好な影響を与えます。

他人から受けた親切を忘れず、些細なことにも「ありがとう」と伝えることを厭いません。

他人の長所を見つけるのが得意で、批判や不平不満を口にすることが少ない傾向にあります。

その結果、周囲からは穏やかで謙虚な人物として見られ、良好な人間関係を築くことができるのです。

神社という神聖な空間で感謝の気持ちを表明する習慣は、彼らの心を浄化し、ポジティブな心理状態を保つための重要なルーティンとなっています。

感謝の念を抱くことで、幸福感が高まることは心理学的にも知られていますが、神社好きの人々は、それを経験的に理解しているのかもしれません。

彼らは、感謝の気持ちを持つことが、さらなる幸運や良いご縁を引き寄せる鍵であると信じています。

神社への参拝は、その感謝の心を再確認し、清々しい気持ちで新たな一日を始めるための、大切な精神的な習慣なのです。

心穏やかに丁寧な暮らしを心がける

神社が好きな人の特徴として、心穏やかで丁寧な暮らしを理想とし、それを実践しようと心がけている点が挙げられます。

彼らは、神社の持つ清浄で整然とした空気に深く共鳴し、そのエッセンスを自らの日常生活にも取り入れたいと願っています。

神社の境内は常に掃き清められ、手水舎の水は清らかで、全てのものが然るべき場所に置かれている。

そうした環境がもたらす心の静けさや落ち着きを、彼らは自身の生活空間でも再現しようと努めるのです。

具体的には、整理整頓や掃除を大切にする傾向があります。

部屋が散らかっていると心が乱れると感じるため、こまめに片付けを行い、清潔で風通しの良い空間を保つことを好みます。

これは単なる綺麗好きということ以上に、自分のいる環境を整えることが、心の状態を整えることに直結するという考え方に基づいています。

また、モノを大切に扱うという特徴も見られます。

次から次へと新しいものを買い求めるのではなく、気に入ったものを長く使い続けることに価値を見出します。

一つ一つのモノに感謝し、手入れをしながら使う暮らしは、神社の調度品や建築物が何百年と大切に維持されてきたことへの敬意とも通じるでしょう。

食事に関しても、丁寧な姿勢が見られます。

ジャンクフードやインスタント食品で手軽に済ませるのではなく、旬の食材を使ったり、少し手間をかけて出汁を取ったりするなど、体と心に優しい食事を心がけます。

食事の前後には、自然の恵みや作ってくれた人への感謝を込めて、手を合わせることも自然に行います。

さらに、季節の移ろいを大切にするのも、丁寧な暮らしを営む神社好きの人の特徴です。

お正月には初詣に行き、春には桜を愛で、夏には風鈴の音に涼を感じ、秋には紅葉狩りに出かける。

神社で授与される季節ごとのお守りや縁起物を飾るなどして、暮らしの中に季節感を取り入れることを楽しみます。

このように、神社が好きな人々は、日々の生活の一コマ一コマを疎かにせず、意識的に、そして感謝を込めて味わおうとします。

この「丁寧な暮らし」は、彼らにとって精神的な充足感や心の安定をもたらす重要な実践であり、神社の清らかなあり方に倣った、一つの生き方と言えるでしょう。

行動や趣味に隠された神社が好きな人の特徴

- 趣味として御朱印集めを楽しんでいる

- 自分と向き合う一人の時間を大切にする

- 恋愛では精神的な繋がりを重視する

- パワースポット巡りで心身を癒す

- まとめ:あなたにも当てはまる神社が好きな人の特徴

趣味として御朱印集めを楽しんでいる

神社が好きな人の特徴として非常にポピュラーなのが、趣味として御朱印集めを楽しんでいることです。

近年、ブームとなっている御朱印ですが、神社好きの人々にとっては、単なるスタンプラリーとは一線を画す、奥深い意味を持つ行為です。

彼らにとって御朱印は、神様とのご縁を結んだ証であり、参拝した記憶を形として残す神聖な記録なのです。

御朱印の魅力は、その芸術性の高さにあります。

神職の方や書き手の方が、一つ一つ心を込めて墨書する神社の名前や御祭神名、そして鮮やかに押される朱色の印影。

同じ神社でも書く人によって筆致が異なり、二つとして同じものはありません。

その手書きならではの温かみや、流麗な書体、美しい印のデザインに、彼らは強い魅力を感じます。

御朱印帳を開くたびに、その神社を訪れた時の光景や空気感、感じた気持ちが鮮やかに蘇ってくるのです。

また、御朱印集めは、新たな神社を訪れるきっかけやモチベーションにもなります。

「次はどこの神社の御朱印をいただきに行こうか」と計画を立てる時間は、彼らにとって至福のひとときです。

限定の御朱印や季節ごとの特別な御朱印の情報を集めるのも楽しみの一つ。

御朱印がなければ訪れることのなかったかもしれない、地方の小さな神社との素敵な出会いをもたらしてくれることもあります。

このように、御朱印集めは彼らの探求心を刺激し、行動範囲を広げてくれるのです。

重要なのは、彼らが御朱印をいただく前に、必ず真摯な気持ちで参拝を済ませるという点です。

御朱印はあくまで参拝の証として授与されるもの、という本来の意味を深く理解しているため、参拝せずに御朱印だけを求めるようなことは決してしません。

列に並んで順番を待ち、御朱印帳をお渡しする際の丁寧な言葉遣い、そしていただいた後の感謝の気持ち。これら一連の作法を大切にすることで、御朱印はより一層価値のあるものになります。

御朱印帳が少しずつ埋まっていく過程は、自らの足で神社を巡り、神様とご縁を繋いできた軌跡そのものです。

それは、彼らにとって何物にも代えがたい宝物であり、神社への愛情をさらに深めてくれる、素晴らしい趣味なのです。

自分と向き合う一人の時間を大切にする

神社が好きな人の特徴として、自分自身と静かに向き合うための一人の時間を非常に大切にしているという点が挙げられます。

彼らは、友人や家族と過ごす賑やかな時間も楽しみますが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に、誰にも邪魔されずに内省するための孤独な時間を必要としています。

神社は、まさにそのための最適な場所として選ばれることが多いのです。</

なぜ神社が一人で訪れるのに適しているのでしょうか。

それは、神社が持つ独特の「許容する空気」にあります。

カフェや図書館のように会話がはばかられるわけでもなく、公園のように他人の活動が目に入るわけでもない。

神社では、一人でいても全く不自然ではなく、それぞれが思い思いの時間を過ごすことが許されています。

熱心に祈る人、静かに境内を散策する人、ベンチに座って物思いにふける人。

誰もが他人の存在を尊重し、干渉しない暗黙のルールがそこにはあります。

このような環境で、彼らは日々の生活の中で溜まった思考の断片や、心のわだかまりを整理します。

仕事の悩み、人間関係の葛藤、将来への不安。

そうしたものを一度神社の神聖な空間に解き放ち、客観的に見つめ直すのです。

参道を歩き、木々を見上げ、柏手を打つ。

そうした一連の行為を通じて、頭の中が整理され、複雑に絡み合った感情が少しずつほぐれていくのを感じます。

これは、一種のセルフカウンセリングにも似た効果を持っています。

神様という絶対的な存在の前で、自分の弱さや未熟さを正直に認め、ありのままの自分を受け入れる。

そして、「また明日から頑張ろう」という新たな活力を得るのです。

神社が好きな人は、本質的に内向的な性格である場合も少なくありません。

彼らは、自分の内側にある豊かな世界を大切にしており、外部からの刺激に常にさらされているとエネルギーを消耗してしまいます。

そのため、定期的に一人で神社を訪れ、静かな時間を持つことは、精神的なバランスを保ち、エネルギーを再充電するために不可欠な行為なのです。

彼らにとって一人の時間は、寂しいものではなく、自分自身と繋がり直し、本来の自分を取り戻すための、豊かで贅沢な時間と言えるでしょう。

恋愛では精神的な繋がりを重視する

神社が好きな人の特徴は、その恋愛観にも色濃く反映されます。

彼らは、恋愛において表面的な魅力やステータスよりも、精神的な繋がり、つまり魂レベルでの深い結びつきや価値観の共感を何よりも重視する傾向があります。

これは、彼らが神社という場所で、目に見えない存在や心のあり方を大切にしてきたことと深く関係しています。

彼らがパートナーに求めるのは、刺激的なデートや豪華なプレゼントといった物質的なものではありません。

むしろ、一緒にいて心が安らぐか、穏やかな時間を共有できるか、お互いの内面を深く理解し、尊重し合えるかといった点を大切にします。

例えば、休日に一緒に神社を散策したり、静かなカフェで語り合ったりすることに、大きな幸福を感じるタイプです。

派手さや情熱的な恋愛よりも、じんわりと心に温かさが広がるような、穏やかで安定した関係を好みます。

また、パートナーとの「相性」を考える際にも、スピリチュアルな視点を取り入れることがあります。

「この人といると、なぜか懐かしい感じがする」「言葉にしなくても気持ちが通じ合う瞬間がある」といった、理屈では説明できない感覚を信じ、それを縁として大切にするのです。

良縁を求めて縁結びで有名な神社にお参りに行くこともありますが、それは単に「素敵な人に出会えますように」と願うだけでなく、「自分にとって本当に魂が引き合う相手と巡り会えますように」という、より本質的な祈りを捧げている場合が多いでしょう。

さらに、感謝の心を大切にする性格は、恋愛関係においても発揮されます。

パートナーがしてくれる些細なことにも「ありがとう」と感謝の気持ちを伝え、相手の存在そのものを尊重します。

喧嘩をした時も、感情的に相手を責めるのではなく、なぜそうなったのかを冷静に話し合い、お互いの気持ちを理解しようと努めるでしょう。

このような姿勢は、長期的で安定した信頼関係を築く上で非常に重要な要素となります。

神社が好きな人と恋愛関係になる場合、彼らの価値観を理解し、精神的な世界を尊重することが大切です。

一緒に神社を訪れて、その静かな時間を共有することができれば、二人の絆はより一層深いものになっていくに違いありません。

パワースポット巡りで心身を癒す

神社が好きな人の特徴の一つとして、神社を「パワースポット」として捉え、心身の癒しやエネルギーチャージのために巡ることを楽しんでいる点が挙げられます。

この傾向は、特にスピリチュアルな感性が豊かな人々に強く見られ、彼らにとって神社巡りは、単なる観光や参拝を超えた、ヒーリング効果の高いアクティビティとなっています。

彼らが神社に求める「パワー」とは、一体何でしょうか。

それは、金運や恋愛運といった具体的なご利益だけにとどまりません。

むしろ、その場の清浄なエネルギーに触れることで、日々の生活で溜まったストレスや心身の疲れ、ネガティブな感情を浄化し、リセットすることを目的としている場合が多いのです。

例えば、樹齢何百年という御神木の前に立つと、その圧倒的な生命力に触れて、自分の中に新たな活力が湧いてくるのを感じます。

また、清らかな水が湧き出る泉や、静寂に包まれた本殿の前では、心が洗われるような感覚を覚え、思考がクリアになります。

こうした体験を通じて、彼らは心身のバランスを取り戻し、明日への活力を得ているのです。

パワースポット巡りを楽しむ人々は、それぞれの神社の持つ「気」や「エネルギー」の違いにも敏感です。

「あそこの神社は、背中を押してくれるような力強いエネルギーを感じる」「こちらの神社は、優しく包み込んでくれるような癒しの気に満ちている」というように、その場ごとの特性を感じ取り、その時の自分の状態に合わせて訪れる場所を選ぶこともあります。

疲れている時には癒し系の神社へ、何か新しいことを始めたい時には活力を与えてくれる神社へ、といった具合です。

このパワースポット巡りは、占い文化とも親和性が高いと言えます。

神社で引く「おみくじ」は、神様からのメッセージとして真摯に受け止めますし、自分の生まれ持った属性(五行など)と相性の良い神社を調べて訪れるなど、開運のための行動を積極的に取り入れます。

彼らにとってパワースポット巡りは、心と体を健やかに保つためのセルフケアの一環です。

自然と神聖なエネルギーに満ちた場所に身を置くことで、自らの内なる治癒力を高め、ポジティブな気持ちで毎日を過ごすための、欠かすことのできない習慣となっているのです。

まとめ:あなたにも当てはまる神社が好きな人の特徴

これまで、神社が好きな人の特徴を、内面的な側面と行動的な側面から詳しく見てきました。

スピリチュアルな感性、自然や静寂を愛する心、歴史文化への敬意、感謝の念、そして丁寧な暮らしへの憧れ。

これらの内なる価値観が、御朱印集めや一人の時間を楽しむといった行動、さらには精神性を重視する恋愛観へと繋がっていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

神社が好きな人の特徴とは、単なる個性のリストではありません。

それは、現代社会の喧騒の中で、心の平穏や本質的な繋がり、そして自分らしさを求め続ける人々の、一つの生き方のスタイルを示していると言えるでしょう。

彼らは、神社という特別な空間を通じて、自分自身と対話し、自然や大いなる存在との調和を感じ、日々の活力を得ているのです。

この記事を読んで、「自分にも当てはまるかもしれない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

もしあなたが、理由なく神社に惹かれたり、境内で過ごす時間に安らぎを感じたりするのであれば、それはあなたの内なる声が、心の静けさや癒しを求めているサインなのかもしれません。

必ずしも全ての特徴に合致する必要はありません。

一つでも共感できる部分があれば、あなたはもう、神社が好きな人の一人と言えるでしょう。

大切なのは、その感覚を信じて、心の赴くままに神社を訪れてみることです。

近所の小さな神社でも、有名なパワースポットでも構いません。

静かに手を合わせ、心を澄ませる時間を持つことで、きっと新たな発見や気づきがあるはずです。

神社が好きな人の特徴を知ることは、自己理解を深め、より心豊かな人生を送るためのヒントを与えてくれます。

これからも、神社との素敵なご縁を大切に育んでいってください。

- 神社が好きな人はスピリチュアルな感性が豊か

- 目に見えない世界の存在を自然に受け入れる

- 自然や静かな場所を好み心の安らぎを得る

- 日本の歴史や伝統文化に深い関心を持つ

- 神社の由緒や背景の物語に魅力を感じる

- 日々の出来事に感謝の気持ちを抱いている

- お願い事だけでなく感謝を伝えに参拝する

- 心穏やかで丁寧な暮らしを心がけている

- 趣味として御朱印集めを楽しんでいる

- 自分と向き合うための一人の時間を大切にする

- 内省とエネルギー充電の場として神社を選ぶ

- 恋愛では精神的な繋がりや価値観を重視する

- パワースポットとして神社を訪れ心身を癒す

- 神社の持つ浄化の力を信じている

- これらの特徴は相互に関連し人格を形成する