「なぜか自分にだけ仕事が集中する…」

このように感じている、優秀で責任感の強いあなたへ。

できる人ほど仕事が多いという状況は、多くの職場でみられる現象であり、あなたの能力が高いことの証明でもあります。

しかし、その一方で、過剰な業務量は心身に大きな負担をかけ、仕事へのモチベーション低下や燃え尽き症候群につながる危険性もはらんでいます。

仕事が多い理由には、周囲からの信頼や期待がある一方で、仕事を断れない性格や不公平な評価制度といった根深い原因が隠れていることも少なくありません。

このまま仕事を抱え込む状況が続けば、いずれ限界が訪れてしまうでしょう。

この記事では、まず、できる人ほど仕事が多いという現象がなぜ起こるのか、その根本的な理由や原因を多角的に分析します。

そして、その上で、不公平感からくるストレスを解消し、健全なワークライフバランスを取り戻すための具体的な対処法を詳しく解説していきます。

上司への相談の仕方から、上手な仕事の断り方、効率的なタスク管理術、さらには正当な評価を得るためのアプローチ、そして最終手段としての転職という選択肢まで、あなたが今の苦しい状況を乗り越えるための実践的な知識を提供します。

この記事を読み終える頃には、あなたは現状を客観的に把握し、自分に合った解決策を見つけ出すための一歩を踏み出せるはずです。

- できる人ほど仕事が多い現象の根本的な理由がわかる

- 仕事が自分に集中することによる心理的・物理的影響を理解できる

- 過剰な業務量が生む不公平感やストレスの原因を特定できる

- 上司に業務量の調整を効果的に相談する方法が身につく

- 相手を不快にさせずに仕事を断るための具体的なテクニックを学べる

- タスク管理によって業務を効率化し、負担を軽減する手法がわかる

- 最終手段としての転職を考えるべきタイミングを見極められる

目次

できる人ほど仕事が多い状況に隠された5つの理由

- 周囲からの期待と信頼の表れ

- 責任感が強く断れない性格

- 仕事を抱え込みやすい人の特徴

- 不公平感からくるストレスの原因

- 高いクオリティを求める完璧主義

周囲からの期待と信頼の表れ

できる人ほど仕事が多いという状況は、一見すると不公平に感じられるかもしれません。

しかし、その根本にあるのは、多くの場合、周囲からの厚い信頼と大きな期待です。

上司や同僚は、「この人に任せれば、質の高い仕事を期限内に確実に仕上げてくれる」と認識しています。

だからこそ、難易度の高い仕事や重要なプロジェクトが、自然とあなたの元へ集まってくるのです。

信頼の裏返しとしての業務集中

仕事を依頼する側の心理を考えてみましょう。

上司は、プロジェクトを成功させ、チームの成果を最大化する責任を負っています。

その際、誰に仕事を割り振るかは、成果を左右する極めて重要な判断です。

リスクを最小限に抑え、最高の結果を出すためには、過去に実績があり、安心して仕事を任せられる人物を選ぶのが最も合理的な選択となります。

あなたのこれまでの丁寧な仕事ぶりや、困難な課題を乗り越えてきた実績が、上司の中で「信頼できる部下」という評価を確立しているのです。

その結果として、他の人では難しいかもしれない仕事が、あなたに集中することになります。

これは、あなたの能力が高く評価されている証拠であり、ある意味で名誉なこととも言えるでしょう。

期待に応え続けることのリスク

一方で、その期待に応え続けることにはリスクも伴います。

常に高いパフォーマンスを維持することは、心身に大きなプレッシャーを与えます。

一つの仕事が終わっても、すぐに次の新しい、しかも同等かそれ以上に困難な仕事が舞い込んでくるというサイクルが続くと、休息の時間が十分に取れず、疲労が蓄積していきます。

期待されるがゆえに断り切れず、自分のキャパシティを超えた仕事量を引き受けてしまうと、いずれは仕事の質が低下したり、心身の健康を損なったりする可能性があります。

周囲からの信頼は貴重な財産ですが、それが自分を追い詰める原因になっては本末転倒です。

信頼されているという事実をポジティブに受け止めつつも、自分の限界を正しく認識し、健全な状態を維持することが、長期的に価値を提供し続けるために不可欠なのです。

責任感が強く断れない性格

できる人ほど仕事が多い背景には、その人自身の内面的な特性、特に「責任感の強さ」と「断れない性格」が大きく影響しています。

あなたは、任された仕事は完璧にやり遂げたい、周囲の期待に応えたいという気持ちが人一倍強いのではないでしょうか。

その真面目さと誠実さが、結果的に多くの仕事を引き寄せてしまう原因となっているのです。

「自分がやらなければ」という思い込み

責任感が強い人は、「この仕事は自分がやらなければならない」「他の人に任せるとクオリティが心配だ」といった思考に陥りがちです。

チーム全体の目標達成を強く意識するあまり、他のメンバーの負担を軽減しようと、自ら進んで仕事を引き受けてしまうことも少なくありません。

また、「頼られると嬉しい」「期待に応えたい」という承認欲求が、仕事を断るという選択肢を奪ってしまうこともあります。

しかし、この「自分がやらなければ」という思い込みは、しばしば過剰な自己犠牲につながります。

チームワークとは、一人で全てを背負うことではなく、メンバーそれぞれが能力に応じて適切に業務を分担し、協力して成果を出すことです。

あなたが一人で抱え込むことで、他のメンバーの成長機会を奪っている可能性も考えなければなりません。

断ることへの罪悪感

仕事を断ることに対して、強い罪悪感や恐怖心を感じる人もいます。

「断ったら相手をがっかりさせてしまうのではないか」「人間関係が悪化するのではないか」「仕事への意欲が低いと思われてしまうのではないか」。

このような不安が頭をよぎり、自分のキャパシティが限界に近づいていても、「大丈夫です、やります」と答えてしまうのです。

しかし、無理して引き受けた結果、納期に遅れたり、仕事の質が低下したりすれば、かえって相手に迷惑をかけ、信頼を損なうことになりかねません。

本当に責任感のある行動とは、自分の状況を正直に伝え、できないことはできないと明確に意思表示することです。

健全な人間関係や信頼関係は、一方的な我慢の上には成り立ちません。

自分の限界を伝え、代替案を提案するなど、建設的なコミュニケーションをとることが、結果的にチームにとっても自分にとっても最善の道となるのです。

仕事を抱え込みやすい人の特徴

できる人ほど仕事が多いという問題は、単に外部からの要因だけでなく、その人自身が持つ「仕事を抱え込みやすい」という性質に根差していることが多々あります。

このようなタイプの人は、無意識のうちに自分自身で仕事量を増やしてしまう傾向があるのです。

具体的にどのような特徴があるのかを見ていきましょう。

他人に任せるのが苦手

仕事を抱え込みやすい人の最も顕著な特徴は、他人に仕事を任せること、つまり「権限委譲」が苦手であるという点です。

その背景には、いくつかの心理的な要因が考えられます。

- 品質へのこだわり:「自分がやった方が早いし、クオリティも高い」と考え、他人の仕事の進め方や成果に満足できない。

- 説明コストへの懸念:「仕事内容を説明する時間があったら、自分でやってしまった方が早い」と感じてしまう。

- 相手への過剰な配慮:「相手も忙しいだろうから、これ以上負担をかけるのは申し訳ない」と、過度に気を遣ってしまう。

- 手柄を独占したい気持ち:無意識のうちに、「この仕事の功績は自分のものにしたい」という気持ちが働き、協力を求めない。

これらの思考は、短期的には効率的に見えるかもしれませんが、長期的には多くのデメリットを生み出します。

自分自身の成長が頭打ちになるだけでなく、チーム全体の生産性向上や後進の育成を阻害する原因にもなり得ます。

健全な仕事の進め方との比較

ここで、仕事を抱え込む人の進め方と、チームとして成果を出す健全な仕事の進め方を比較してみましょう。

| 項目 | 仕事を抱え込む人の特徴 | 健全な仕事の進め方 |

|---|---|---|

| 仕事の割り振り | 自分でできることは全て自分でやろうとする。 | 得意な人、育成すべき人に適切に仕事を割り振る。 |

| コミュニケーション | 進捗状況を共有せず、問題が発生してから報告する。 | 定期的に情報共有を行い、チーム全体で課題解決にあたる。 |

| 他者への信頼 | 他人の能力を過小評価し、マイクロマネジメントしがち。 | 相手を信頼して仕事を任せ、必要なサポートに徹する。 |

| 成果の捉え方 | 「個人の成果」として捉える。 | 「チームの成果」として捉え、成功も失敗も分かち合う。 |

このように、仕事を抱え込むことは、結果的に自分自身を孤立させ、チーム全体の力を削ぐことにつながります。

本当に「できる人」とは、自分一人の能力に頼るのではなく、チーム全体の力を最大限に引き出せる人なのかもしれません。

不公平感からくるストレスの原因

できる人ほど仕事が多い状況が続くと、やがて「なぜ自分だけがこんなに大変な思いをしなければならないのか」という不公平感が募り始めます。

この不公平感は、仕事に対するモチベーションを著しく低下させ、深刻なストレスの原因となります。

では、このストレスは具体的にどのような状況から生まれるのでしょうか。

評価と負担のアンバランス

ストレスの最大の原因は、仕事の「負担」と、それに対する「評価」や「報酬」が釣り合っていないと感じる点にあります。

自分は他の人よりも多くの、あるいは難易度の高い仕事をこなしているにもかかわらず、給与や役職といった目に見える形での評価が伴わない場合、不満が溜まるのは当然です。

「頑張っても報われない」「やってもやらなくても同じ」という感情は、仕事への意欲を根本から奪ってしまいます。

また、同僚が自分よりも少ない仕事量で同じ評価を得ている状況を目の当たりにすると、不公平感はさらに増大します。

このような状況は、単なる感情的な問題ではなく、組織の評価制度そのものに問題がある可能性を示唆しています。

正当な評価が行われない環境では、優秀な人材ほど疲弊し、やがてはその組織から離れていってしまうリスクが高まります。

精神的・肉体的疲労の蓄積

常に多くの仕事を抱え、高いパフォーマンスを求められる状況は、精神的にも肉体的にも大きな疲労を蓄積させます。

残業時間の増加や休日出勤が常態化すれば、プライベートの時間が犠牲になり、心身をリフレッシュする機会が失われます。

その結果、以下のような悪循環に陥る可能性があります。

- 慢性的な疲労:十分な休息が取れず、常に疲れを感じる状態になる。

- 集中力の低下:疲労により、仕事中の集中力や判断力が鈍り、ミスが増える。

- 自己嫌悪:ミスが増えることで、「自分はダメだ」と自信を失い、自己嫌悪に陥る。

- 燃え尽き症候群(バーンアウト):仕事への情熱や意欲を完全に失い、無気力な状態になる。

このように、不公平感からくるストレスは、単なる不満にとどまらず、個人のキャリアや健康を深刻に脅かす問題です。

このストレスを放置することは、自分自身にとっても、会社にとっても大きな損失につながるため、早急な対策が求められます。

高いクオリティを求める完璧主義

できる人ほど仕事が多い理由の一つとして、見過ごされがちなのが「完璧主義」という特性です。

高い品質の成果物を出すことはプロフェッショナルとして非常に重要ですが、そのこだわりが度を超すと、自らを追い詰める原因となり得ます。

完璧主義は、仕事のクオリティを高める一方で、業務量を不必要に増やしてしまう諸刃の剣なのです。

仕事の基準が高すぎる問題

完璧主義の傾向がある人は、自分自身に対して非常に高い基準を設定します。

「100点満点でなければ意味がない」「些細なミスも許されない」といった考え方が、仕事のプロセスを複雑にし、時間を浪費させます。

例えば、資料作成において、内容が十分伝わるレベルであるにもかかわらず、フォントの微調整やデザインの洗練に何時間も費やしてしまう、といったケースです。

また、この高い基準は他人にも向けられるため、人に仕事を任せるのが難しくなります。

「彼らに任せても、自分の求めるレベルには達しないだろう」と考え、結局自分で全てをやり直してしまうため、いつまで経っても仕事が減りません。

ビジネスの世界では、常に100点が求められているわけではありません。時には、80点のクオリティでも、スピードを優先すべき場面も数多く存在します。

この「完璧」と「完了」のバランス感覚を養うことが、過剰な仕事量から脱却するための鍵となります。

「まあ、いいか」の精神の重要性

完璧主義から脱却するためには、「まあ、いいか」という、ある種の「良い加減」を身につけることが重要です。

これは、手を抜くということではありません。

仕事の目的や重要度に応じて、力の入れどころと抜きどころを見極めるスキルです。

- 仕事の目的を再確認する:この仕事で達成すべき最も重要なことは何かを考える。

- 80対20の法則(パレートの法則)を意識する:成果の80%は、全体の20%の重要な作業から生まれることを理解し、そこに集中する。

- 時間で区切る:「この作業には1時間までしかかけない」と、あらかじめ制限時間を設ける。

- 他者の評価を受け入れる:自分の基準だけでなく、上司や顧客が満足するレベルを知り、そこをゴールとする。

完璧主義は、あなたの誠実さやプロ意識の表れでもあります。

そのポジティブな側面は活かしつつも、それが自分自身を苦しめる足かせにならないよう、柔軟な思考を持つことが大切です。

質の高い仕事を継続的に行っていくためにも、時には肩の力を抜き、効率性を重視する視点を取り入れる勇気を持ちましょう。

できる人ほど仕事が多い環境を乗り越えるための対処法

- 上司への相談で業務量を調整する

- 頼みを断る勇気と上手な断り方

- タスク管理で業務の優先順位を見える化

- 正当な評価を求めることの重要性

- 限界を感じるなら転職も選択肢

- できる人ほど仕事が多いのは成長の機会と捉える

上司への相談で業務量を調整する

できる人ほど仕事が多いという状況を改善するための最も直接的で効果的な一歩は、直属の上司に相談することです。

一人で抱え込まず、現状を共有し、解決策を一緒に模索する姿勢が重要です。

しかし、ただ「仕事が多くて大変です」と感情的に訴えるだけでは、十分な理解を得られない可能性があります。

戦略的に準備し、建設的な対話を目指しましょう。

相談前の準備が成功の鍵

上司に相談する際は、感情論ではなく、客観的な事実に基づいて話すことが不可欠です。

そのためには、事前の準備が極めて重要になります。

以下のステップで、相談内容を整理しておきましょう。

- 業務のリストアップ:現在抱えている全てのタスクを書き出します。定常業務から突発的な依頼まで、大小問わず全てリスト化します。

- 工数(作業時間)の見積もり:各タスクに、どれくらいの時間がかかっているか、あるいはかかりそうかを見積もります。これにより、業務量の多さが具体的に示せます。

- 優先順位付け:それぞれのタスクの重要度と緊急度を整理します。「自分がやるべき仕事」「他の人でもできる仕事」「優先度の低い仕事」などに分類します。

- 問題点と改善案の整理:「このままでは、重要プロジェクトAの品質が低下する恐れがある」「タスクBを他の人に任せられれば、プロジェクトCにもっと時間を割ける」など、現状の問題点と具体的な改善案を考えておきます。

これらの準備をすることで、あなたの主張に客観性と説得力が生まれ、上司も状況を正確に理解しやすくなります。

建設的な話し合いの進め方

準備が整ったら、上司にアポイントを取ります。

相談の際は、不満をぶつけるのではなく、「チームの生産性を上げるために相談したい」という前向きなスタンスで臨むことが大切です。

まず、準備した業務リストや工数のデータを示し、「現在、自身のキャパシティの120%の業務量を抱えている状況です」というように、客観的な事実を伝えます。

その上で、「この状況が続くと、各タスクの品質低下や納期の遅延が懸念されます」と、チーム全体への影響を述べます。

重要なのは、単なるヘルプ要請で終わらせず、自分なりの解決策を提示することです。

例えば、「このタスクについては、〇〇さんに任せることは可能でしょうか」や「優先順位の低いこの業務の納期を調整させていただけないでしょうか」といった具体的な提案をすることで、上司は判断を下しやすくなります。

あなたの状況を理解し、チーム全体の最適化を考えてくれる上司であれば、きっと真摯に耳を傾け、業務の再分配や優先順位の見直しに協力してくれるはずです。

頼みを断る勇気と上手な断り方

業務過多から抜け出すためには、「断る勇気」を持つことが不可欠です。

しかし、人間関係を損なうことなく、相手に納得してもらえるような上手な断り方を身につける必要があります。

単なる拒絶ではなく、代替案を示すなど、相手への配慮を忘れないコミュニケーションが鍵となります。

断れないことのリスクを再認識する

まず、安易に仕事を引き受けてしまうことのリスクを改めて認識しましょう。

自分のキャパシティを超えて仕事を受けると、以下のようなネガティブな結果につながる可能性があります。

- 既存の仕事のクオリティが低下する

- 納期遅延が発生し、関係者に迷惑をかける

- 心身が疲弊し、健康を損なう

- 「あの人は何でも引き受けてくれる」と思われ、さらに仕事が集中する

断ることは、無責任な行為ではありません。

むしろ、自分の仕事の質と責任範囲を守り、結果的にチームに貢献するための、責任あるプロフェッショナルな判断なのです。

相手を不快にさせない断りのテクニック

では、具体的にどのように断れば良いのでしょうか。

ポイントは、「感謝」「理由」「代替案」の3つをセットで伝えることです。

以下に、悪い断り方と良い断り方の例を比較してみましょう。

| 悪い断り方 | 良い断り方(クッション言葉+代替案) | |

|---|---|---|

| 例1 | 「無理です。忙しいのでできません。」 | 「お声がけいただきありがとうございます。大変申し訳ないのですが、現在〇〇の案件で手一杯でして、すぐには着手できそうにありません。来週以降であれば対応可能ですが、いかがでしょうか?」 |

| 例2 | 「それは私の仕事ではありません。」 | 「ご依頼ありがとうございます。その件ですと、専門である〇〇さんにお願いする方が、より質の高い成果が期待できるかと思います。私から〇〇さんに相談してみましょうか?」 |

良い断り方のポイントは、まず依頼してくれたことへの感謝を示し(クッション言葉)、次に自分の状況を正直に伝えることです。

そして最後に、完全に拒絶するのではなく、「いつならできるか」「自分以外に最適な人はいないか」「どこまでなら協力できるか」といった代替案や協力的な姿勢を示すことで、相手は「断られた」というネガティブな印象ではなく、「協力しようとしてくれている」というポジティブな印象を抱きやすくなります。

このようなコミュニケーションを心がけることで、人間関係を良好に保ちながら、自分のワークロードを適切にコントロールすることが可能になるのです。

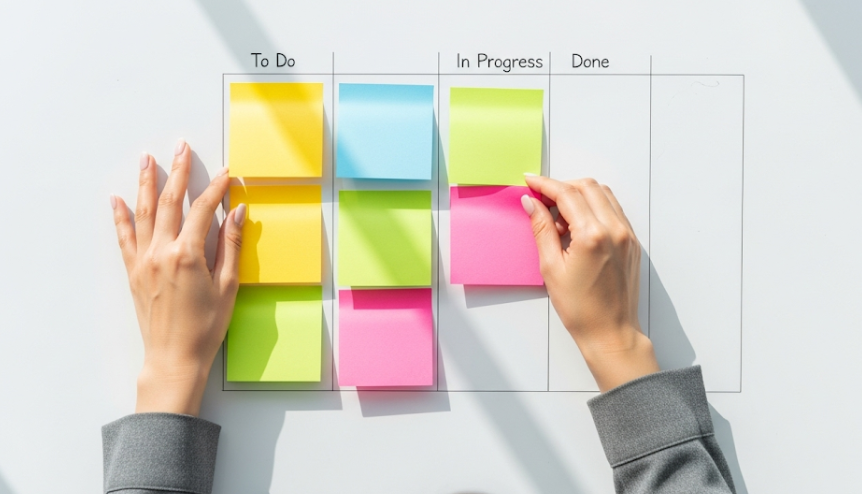

タスク管理で業務の優先順位を見える化

できる人ほど仕事が多い状況に陥る一因として、自分でも気づかないうちに多くのタスクを抱え、何から手をつけるべきか混乱しているケースがあります。

そこで有効なのが、タスク管理を徹底し、すべての業務を「見える化」することです。

これにより、現状を客観的に把握できるだけでなく、業務の効率化や上司への交渉材料としても活用できます。

アイゼンハワー・マトリクスの活用

タスクの優先順位付けに非常に有効なフレームワークとして、「アイゼンハワー・マトリクス」があります。

これは、すべてのタスクを「重要度」と「緊急度」の2つの軸で4つの領域に分類する手法です。

- 第1領域(重要かつ緊急):すぐにやるべき仕事(例:クレーム対応、納期の迫った重要案件)

- 第2領域(重要だが緊急ではない):計画的にやるべき仕事(例:中長期的な計画立案、スキルアップ、人間関係構築)

- 第3領域(重要ではないが緊急):人に任せるか、効率化すべき仕事(例:多くの会議、一部の電話対応、突然の来客)

- 第4領域(重要でも緊急でもない):やめるべき仕事(例:無駄な資料作成、長すぎる休憩、目的のない情報収集)

多くの人は、目先の第1領域と、他者からの依頼が多い第3領域に時間を奪われがちです。

しかし、長期的な成果や自己成長のためには、第2領域の活動に意図的に時間を割くことが最も重要です。

自分のタスクをこのマトリクスに当てはめてみることで、本当に注力すべき仕事が何であるかが明確になります。

デジタルツールによる効率化

タスクの見える化と管理には、デジタルツールの活用が非常に効果的です。

TrelloやAsana、Todoistといったタスク管理ツールを使えば、カンバン方式でタスクの進捗を視覚的に管理したり、各タスクに期限や担当者を設定したりすることができます。

これにより、頭の中だけで管理するよりもはるかに効率的に、抜け漏れなく業務を進めることが可能になります。

また、これらのツールはチームで共有することもできるため、上司や同僚に自分の仕事量や進捗状況をリアルタイムで共有するのに役立ちます。

「今、これだけのタスクを抱えていて、それぞれこのくらいの時間がかかる見込みです」という状況が客観的なデータとして示されれば、新たな仕事を依頼された際に、「このタスクを入れると、こちらの納期に影響が出ますが、優先順位をどうしましょうか?」といった具体的な交渉がしやすくなります。

タスク管理は、単に自分の作業を整理するだけでなく、周囲との円滑なコミュニケーションを促し、自分を守るための強力な武器となるのです。

正当な評価を求めることの重要性

できる人ほど仕事が多いという状況を受け入れる代わりに、その働きに見合った「正当な評価」を求めることは、健全なキャリアを築く上で極めて重要です。

過剰な負担を強いられているにもかかわらず、それが評価や報酬に反映されないのであれば、それは単なる搾取です。

自分の貢献を可視化し、会社に対して適切にアピールする努力が求められます。

貢献度を客観的な指標で示す

評価を求める際には、主観的な「頑張り」をアピールするのではなく、客観的な「成果」や「貢献」を具体的な指標で示すことが重要です。

日頃から自分の実績を記録しておく習慣をつけましょう。

- 定量的成果:売上〇%向上、コスト〇円削減、作業時間〇時間短縮など、数値で示せる実績。

- 定性的成果:新しい業務フローを構築し、チームの生産性を向上させた、難易度の高いプロジェクトを成功に導いた、後輩の指導により〇〇ができるようになった、など、具体的な行動とその結果。

- 超過業務の記録:他の人よりも多く担当した業務内容や、そのために費やした時間などを記録しておく。

これらの記録は、年に一度の評価面談などの公式な場で、強力な交渉材料となります。

「私はこれだけの業務をこなし、これだけの成果を上げてきました。この貢献度を、次回の評価や昇給に反映していただきたいと考えています」と、自信を持って主張することができるようになります。

評価制度への働きかけ

個人の評価を求めるだけでなく、より広い視点で、会社の評価制度そのものに疑問を呈することも時には必要です。

もし、仕事の量や質、難易度が評価に全く反映されないような制度であれば、それは組織全体の問題です。

「成果を出した人が正当に報われる」という文化がなければ、優秀な人材のモチベーションは下がり、組織は停滞します。

上司との面談や、社内の意見交換の場で、「現在の評価制度では、業務の難易度や貢献度が十分に反映されていないように感じます。個々の業務負荷に応じた評価基準を設けることで、社員のエンゲージメントがさらに高まるのではないでしょうか」といった形で、問題提起と改善提案を行うことも一つの方法です。

もちろん、一個人が制度を変えることは簡単ではありません。

しかし、自分の働きが正当に評価される環境を自ら求めていく姿勢は、プロフェッショナルとして非常に価値のある行動と言えるでしょう。

限界を感じるなら転職も選択肢

これまで述べてきた様々な対処法を試しても、状況が全く改善されない場合もあります。

上司が理解してくれない、会社の文化として「できる人に仕事が集中するのが当たり前」という風潮が根強い、評価制度が全く機能していない…。

このような環境で我慢し続けることは、あなたの貴重な時間とキャリア、そして心身の健康をすり減らすだけです。

もし、現状に「限界だ」と感じるなら、「転職」という選択肢を真剣に検討すべき時かもしれません。

環境を変えることの価値

「石の上にも三年」ということわざがありますが、その石が自分を沈めていく重りでしかないのなら、しがみついている意味はありません。

環境を変えることは、決して「逃げ」ではありません。

自分の能力を正当に評価し、健全に働ける場所を求める、極めて前向きで戦略的なキャリア選択です。

あなたの能力や経験は、現在の会社だけのものではありません。

世の中には、あなたのスキルを高く評価し、より良い待遇と働きやすい環境を提供してくれる会社が無数に存在します。

転職活動を始めると、自分の市場価値を客観的に知ることができます。

他の会社の話を聞くだけでも、「今の自分の状況は決して当たり前ではなかったのだ」と気づくことができ、視野が大きく広がります。

転職を考えるべきサイン

どのような状態になったら、転職を具体的に考えるべきなのでしょうか。

以下のようなサインが見られたら、それは現在の職場があなたにとって限界に近づいている証拠かもしれません。

| サインのカテゴリ | 具体的な兆候 |

|---|---|

| 心身の不調 | 朝、起きるのが異常につらい。通勤中に動悸がする。休日も仕事のことばかり考えてしまい休まらない。不眠や食欲不振が続く。 |

| モチベーションの枯渇 | 仕事に全くやりがいを感じられない。成果を上げても嬉しいと感じない。会社の将来や自分のキャリアに希望が持てない。 |

| 人間関係の悪化 | 同僚の些細な言動にイライラする。上司との対話を避けたくなる。孤立感を感じる。 |

| 改善努力の限界 | 上司に相談しても「頑張って」としか言われない。業務改善の提案が全く受け入れられない。会社の体質が変わる見込みがない。 |

これらのサインに複数当てはまるようであれば、無理をせず、まずは転職エージェントに登録してみるなど、情報収集から始めてみることを強くお勧めします。

あなたの能力は、もっと輝ける場所で活かされるべきなのです。

できる人ほど仕事が多いのは成長の機会と捉える

ここまで、できる人ほど仕事が多いという状況の理由と、その負担を軽減するための様々な対処法について詳しく解説してきました。

多くの仕事が集中することは、間違いなく心身に大きな負担をかけ、不公平感やストレスの原因となります。

したがって、これまで述べてきたように、業務量を適切にコントロールし、自分自身を守るための行動を起こすことは絶対的に必要です。

しかし、この記事の最後に、少しだけ視点を変えてみたいと思います。

この「できる人ほど仕事が多い」という現象は、困難な課題であると同時に、あなたのキャリアにとって非常に大きな「成長の機会」でもあるという側面です。

多くの仕事を任されるということは、それだけ多くの経験を積むチャンスが与えられているということです。

難易度の高い案件や、責任の重いプロジェクトに関わることで、他の人では得られないようなスキルや知見が身についていきます。

問題解決能力、交渉力、リーダーシップ、そしてプレッシャーの中で成果を出す精神的な強さ。

これらはすべて、過酷な状況を乗り越える過程で磨かれる、あなたの市場価値を飛躍的に高める貴重な資産です。

重要なのは、ただ無防備に仕事の波にのまれるのではなく、これまで学んだ対処法を駆使して、仕事量を「コントロール可能な挑戦」の範囲に収めることです。

タスク管理で業務を効率化し、上手に断ることで自分の時間を確保し、上司との交渉で役割と責任を明確にする。

そうして主体的に仕事と向き合うことができれば、過剰な負担は、自己成長を加速させるための「質の高い経験」へと昇華させることができるでしょう。

あなたが今直面している困難は、あなたを潰すためのものではなく、あなたをより一層有能なプロフェッショナルへと成長させるための試練なのかもしれません。

自分を守る術を身につけ、この機会を最大限に活用し、輝かしいキャリアを築いていってください。

- できる人ほど仕事が多いのは上司や同僚からの信頼の証

- 責任感の強さが仕事を断れない一因となっている

- 他人に任せるのが苦手で仕事を抱え込みやすい傾向がある

- 完璧主義が仕事のクオリティを高める一方で業務量を増やしている

- 仕事の負担と評価のアンバランスが不公平感とストレスを生む

- 現状を改善する第一歩は上司への建設的な相談

- 相談前には業務リストや工数など客観的なデータ準備が不可欠

- 上手な断り方は感謝・理由・代替案をセットで伝えること

- タスク管理で業務を見える化し優先順位を明確にする

- アイゼンハワーマトリクスは優先順位付けに有効な手法

- 自分の貢献度を可視化し正当な評価を求める姿勢が重要

- あらゆる対処法を試しても改善しない場合は転職も有力な選択肢

- 心身の不調やモチベーションの枯渇は転職を考えるサイン

- 多くの経験はスキルアップとキャリア形成の大きなチャンスになる

- 仕事量を主体的にコントロールできれば負担は成長の糧に変わる