仕事を突然辞めてしまう、いわゆるバックレる人という存在に頭を悩ませた経験はありませんか。

あるいは、あなた自身がもう何もかもが嫌になり、連絡もせずに出社しないことを考えているのかもしれません。

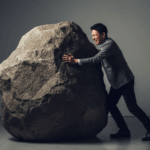

バックレる人の行動の裏には、複雑な心理や特徴が隠されています。

その理由を理解せず、単に責任感がないと片付けてしまうと、問題の本質を見失うでしょう。

この記事では、バックレる人の深層心理や行動パターン、そしてその後の末路について深く掘り下げていきます。

会社との連絡を絶つことで生じる給料の問題や、最悪の場合には損害賠償に発展するリスク、さらには人間関係の破綻など、その代償は決して小さくありません。

また、企業側が知っておくべき適切な対処法についても具体的に解説し、問題の再発を防ぐためのヒントを提供します。

この問題は、単に個人の資質だけでなく、職場環境やコミュニケーションのあり方も大きく関係しているのです。

- バックレる人の背景にある複雑な心理状態

- バックレる人に共通して見られる行動の特徴

- 仕事をバックレた場合に生じる法的なリスク

- バックレるという行動がその後の人生に与える影響

- 企業が取るべきバックレる人への適切な対処法

- 劣悪な職場環境がバックレる人を増やす原因

- 二度とバックレないための具体的な改善策

目次

バックレる人の特徴と共通する心理

- 感情のコントロールが苦手な人の特徴

- 強い責任感がプレッシャーになる心理

- 劣悪な人間関係から逃げたいという理由

- 逃げ癖がついてしまった人のその後

- もう連絡したくないという気持ち

感情のコントロールが苦手な人の特徴

バックレる人の中には、感情のコントロールが非常に苦手であるという共通の特徴が見られます。

彼らは自身の感情、特に怒りや不安、ストレスといったネガティブな感情を適切に処理することができず、衝動的な行動に走りやすい傾向があるのです。

例えば、仕事で少し厳しい注意を受けたり、予期せぬトラブルが発生したりすると、そのストレスに耐えきれなくなってしまいます。

通常であれば、状況を冷静に分析し、解決策を探ったり、誰かに相談したりするでしょう。

しかし、感情のコントロールが苦手な人は、そうした理性的な思考が働く前に、「もう無理だ」「ここから逃げ出したい」という感情が爆発してしまうのです。

このような人々は、感情の波が非常に激しいという特徴も持っています。

普段は穏やかに見えても、一度スイッチが入ると、自分でも制御できないほどの感情に飲み込まれてしまいます。

その結果、後先を考えずに職場との連絡を断つという、極端な行動に出てしまうわけです。

彼らにとって、バックレるという行為は、耐えがたいほどの精神的苦痛から逃れるための、最後の緊急避難的な手段なのかもしれません。

つまり、計画性のない衝動的な行動は、感情の制御が困難であることの裏返しと言えるでしょう。

このタイプの人は、問題解決能力が低いわけではなく、感情が思考を支配してしまうために、その能力を発揮できない状態に陥っていると考えられます。

したがって、周囲が彼らの感情的な側面を理解し、冷静に対応することが、問題解決の第一歩となるでしょう。

強い責任感がプレッシャーになる心理

意外に思われるかもしれませんが、バックレる人の中には、もともと非常に強い責任感を持っている人も少なくありません。

一見すると、責任を放棄するバックレ行為とは矛盾しているように感じられます。

しかし、その強すぎる責任感が、逆に自分自身を追い詰める巨大なプレッシャーとなってしまうのです。

このような人々は、自分に課せられた仕事に対して「完璧にこなさなければならない」「絶対に失敗は許されない」という、極端な完璧主義に陥りがちです。

そのため、少しでも自分の仕事にミスがあったり、期待された成果を出せなかったりすると、過剰な自己嫌悪と罪悪感に苛まれます。

「自分は期待を裏切ってしまった」「もうここにはいられない」という思考が頭を支配し、正常な判断ができなくなってしまうのです。

彼らにとって、ミスをした状態で職場に顔を出すことは、耐え難い苦痛を伴います。

上司や同僚からの叱責を恐れるだけでなく、彼らの期待に応えられなかった自分自身を許すことができないのです。

その結果、職場から逃げ出すという形でしか、そのプレッシャーから解放される道を見つけられなくなります。

この心理は、責任感の強い人ほど、自分の失敗を他人のせいにできず、すべての責任を一人で抱え込んでしまう傾向があることからも説明できます。

誰かに相談すれば解決できるような小さな問題でさえ、彼らにとっては「自分の力で解決できない=能力不足」と捉えられ、それが引き金となってしまうこともあるのです。

したがって、バックレるという行動の裏には、強すぎる責任感がもたらす、脆く繊細な心理が隠されている場合があることを理解する必要があります。

劣悪な人間関係から逃げたいという理由

バックレる人が生まれる最も大きな理由の一つが、職場の劣悪な人間関係です。

仕事内容そのものには不満がなくても、同僚からのいじめや上司からのパワハラ、無視、陰口といった精神的な攻撃に日々さらされていると、心は限界に達してしまいます。

人間は社会的な生き物であり、他者との良好な関係性の中でこそ、精神的な安定を保つことができます。

しかし、職場が敵意や悪意に満ちた場所であるならば、そこはもはや安全な場所ではありません。

毎日出社することが、まるで戦場に向かうかのような極度のストレスとなり、心身を蝕んでいくのです。

このような状況に置かれた人にとって、バックレるという選択は、もはや「逃げ」ではなく「避難」と呼ぶべきかもしれません。

「これ以上ここにいたら、自分の心が壊れてしまう」という、自己防衛本能が働いた結果なのです。

正規の退職手続きを踏むためには、退職の意思を伝え、引き継ぎを行い、最終出社日まで勤務を続ける必要があります。

しかし、劣悪な人間関係の中で苦しんでいる人にとって、そのプロセス自体が耐え難い苦痛を伴います。

退職を申し出たことで、嫌がらせがさらにエスカレートするのではないかという恐怖や、顔も見たくない相手と引き継ぎのやり取りをしなければならない精神的負担は計り知れません。

そのため、彼らはそうした苦痛を回避するために、ある日突然、すべての連絡を断ち、職場から姿を消すという手段を選んでしまうのです。

この理由からバックレる人を生み出さないためには、企業側が職場の人間関係を健全に保つための努力を怠らないことが何よりも重要と言えるでしょう。

逃げ癖がついてしまった人のその後

一度バックレるという経験をしてしまうと、それが癖になり、困難な状況に直面するたびに同じ行動を繰り返してしまう「逃げ癖」がついてしまうことがあります。

最初のバックレは、やむに已まれぬ事情があったのかもしれません。

しかし、その一度の成功体験(苦痛から解放されたという感覚)が、問題解決の手段として脳にインプットされてしまうのです。

その結果、新しい職場で少しでも嫌なことや辛いことがあると、「またバックレればいい」という安易な思考に陥ってしまいます。

このような逃げ癖がついてしまった人のその後は、決して明るいものではありません。

短期間での転職を繰り返すことになるため、職務経歴書には一貫性がなくなり、採用面接でも不信感を抱かれやすくなります。

面接官は、短期間での離職理由を当然尋ねますが、そのたびに嘘をつき続けなければならず、精神的な負担も増大していくでしょう。

また、スキルや経験が蓄積されないため、キャリアアップも望めません。

いつまでも単純作業や責任の軽い仕事にしか就けず、給与水準も低いまま停滞してしまいます。

年齢を重ねるごとに、同年代の友人たちが着実にキャリアを築き、家庭を持っていく姿を目の当たりにし、強い焦燥感や劣等感に苛まれることになるかもしれません。

さらに、逃げ癖は仕事だけでなく、プライベートの人間関係にも影響を及ぼします。

恋人や友人と少しでも意見が食い違ったり、面倒な問題が起きたりすると、話し合いを避け、関係そのものを断ち切ってしまうという行動パターンに陥りやすくなるのです。

その結果、深い人間関係を築くことができず、孤独感を深めていくという悪循環に陥る可能性も否定できません。

バックレるという行為は、その場しのぎの解決策にはなるかもしれませんが、長い目で見れば、自分自身の可能性を狭め、人生をより困難なものにしてしまうということを理解する必要があります。

もう連絡したくないという気持ち

バックレることを決意した人の心の中には、「もう誰とも連絡を取りたくない」という強い気持ちが存在します。

この感情は、単なる面倒くささから来るものではなく、複数の心理的な要因が複雑に絡み合った結果生まれるものです。

まず、会社に対する強い不信感や怒りが挙げられます。

劣悪な労働環境や人間関係、約束違反など、会社から受けた仕打ちに対して、「これ以上関わりたくない」「声も聞きたくない」という拒絶反応が生まれるのです。

彼らにとって、会社からの電話やメールは、さらなる精神的苦痛をもたらすものでしかありません。

次に、罪悪感や羞恥心も大きな要因です。

仕事を途中で投げ出すことに対する後ろめたさや、同僚に迷惑をかけることへの申し訳ない気持ちから、合わせる顔がないと感じてしまいます。

「どんな顔をして話をすればいいのか分からない」という思いが、連絡を取るという行為そのものへのハードルを極端に高くしてしまうのです。

このタイプの人は、本来真面目な性格であることが多く、だからこそ自分の行動を正当化できずに苦しんでいます。

さらに、退職交渉のプロセスで引き止められたり、説得されたりすることへの恐怖も存在します。

自分の決意が揺らいでしまうことや、言いくるめられてしまうことへの不安から、最初から話し合いの場を設けないように、一方的に連絡を断ってしまうのです。

これは、対人関係における交渉や自己主張が苦手な人によく見られる傾向です。

これらの感情が複合的に絡み合うことで、「連絡をしない」という選択が、彼らにとって唯一の自己防衛手段となってしまいます。

周囲から見れば無責任な行動に映るかもしれませんが、本人にとっては、自分の心を守るための必死の抵抗である場合も少なくないのです。

バックレる人を放置した会社の末路

- 会社が取るべき具体的な対処法

- 給料の支払いはどうなるのか

- 損害賠償を請求される可能性

- 最悪の場合、懲戒解雇のリスク

- バックレる人にならないための改善策

会社が取るべき具体的な対処法

従業員がバックレてしまった場合、会社側は感情的にならず、冷静かつ法的に適切な手順で対処することが求められます。

放置することはさらなるトラブルを招く原因となるため、迅速な対応が不可欠です。

まず、最初に行うべきは、本人への連絡です。

電話やメール、SNSなど、あらゆる手段を使って連絡を試みます。

これは、単に無断欠勤の理由を確認するだけでなく、事件や事故に巻き込まれている可能性も考慮するためです。

安否確認は企業の安全配慮義務の一環でもあります。

連絡が取れない場合は、内容証明郵便で「出社の意思がない場合は退職手続きを進める」旨を記載した督促状を送付するのが一般的です。

これは、後々のトラブルに備えて、会社として正式な手続きを踏んだという証拠を残すために重要となります。

それでも本人から応答がない場合、就業規則に基づいて退職手続きを進めることになります。

多くの企業では、「正当な理由なく無断欠勤が14日以上続いた場合、懲戒解雇とする」といった規定が設けられています。

この規定に則って、懲戒解雇または自然退職として処理します。

貸与品の返却と私物の処理

次に問題となるのが、会社からの貸与品(PC、携帯電話、制服、健康保険証など)の返却です。

これも督促状に記載し、返却を促します。

健康保険証が返却されないと資格喪失手続きに支障が出るため、速やかな対応が必要です。

逆に、本人の私物が職場に残されている場合は、勝手に処分することはできません。

一定期間保管し、引き取りに来るよう通知する必要があります。

これらのプロセス全体を通じて、会社は感情的な対応を避け、あくまでも就業規則と法律に則って淡々と手続きを進めることが肝心です。

バックレるという行為は許されるものではありませんが、会社側の対応に不備があると、後になって不当解雇などで訴えられるリスクもゼロではないからです。

給料の支払いはどうなるのか

従業員がバックレたからといって、会社はそれまでに働いた分の給料を支払わない、という選択はできません。

労働基準法第24条では「賃金全額払いの原則」が定められており、これは労働者がどのような辞め方をしたとしても適用されます。

つまり、バックレた従業員に対しても、既に労働を提供した分の給料は、全額支払う義務が会社にはあるのです。

給料の支払い方法は、通常通り本人の指定口座に振り込むのが一般的です。

もし、手渡しで給与を支払っている会社であれば、本人に連絡を取り、受け取りに来るよう促す必要があります。

しかし、バックレる人は会社との接触を避けるため、受け取りに来ないケースがほとんどでしょう。

その場合は、現金書留で送付するか、法務局に供託するという方法があります。

給料からの損害賠償金の相殺は可能か

ここで多くの経営者が疑問に思うのが、「会社が被った損害を給料から天引き(相殺)できないのか」という点です。

例えば、引き継ぎがされなかったためにプロジェクトが遅延した、備品を持ち逃げされた、などの損害が発生した場合です。

しかし、労働基準法第17条により、会社が一方的に給料と損害賠償金を相殺することは原則として禁止されています。

給料の支払いと損害賠償の請求は、全く別の問題として扱わなければなりません。

もし損害賠償を請求したいのであれば、まずは給料を全額支払った上で、別途、民事訴訟などの法的手続きを通じて請求する必要があります。

給料の未払いは労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

バックレた従業員に対して腹立たしい気持ちになるのは理解できますが、法律を遵守し、支払うべきものはきちんと支払うという姿勢が、企業のリスク管理上、非常に重要です。

損害賠償を請求される可能性

仕事をバックレた結果、会社から損害賠償を請求される可能性はゼロではありません。

しかし、実際に裁判にまで発展し、高額な賠償が認められるケースは極めて稀です。

その理由は、会社側が損害の発生と、その損害が従業員のバックレ行為と直接的な因果関係にあることを立証するのが非常に難しいからです。

例えば、「彼が辞めたせいでプロジェクトが遅延し、取引先からの信用を失った」と会社が主張したとします。

しかし、一人の従業員がいなくなっただけで立ち行かなくなるような体制を敷いていたこと自体が、会社の管理責任だと判断される可能性が高いのです。

裁判所は、従業員には「退職の自由」があることを重視します。

損害賠償が認められやすいケース

ただし、以下のような特定の状況では、損害賠償請求が認められる可能性が高まります。

- 会社の重要な備品や金銭を持ち逃げした場合

- 顧客情報や企業秘密などの機密情報を持ち出し、悪用した場合

- 計画的に他の従業員を引き抜いて、一斉に退職させた場合

- 重要なプロジェクトの根幹を担っており、代替要員の確保が著しく困難な場合

これらのケースは、単なる無断欠勤のレベルを超え、会社に対して意図的に大きな損害を与えようとする悪意が認められるためです。

特に、会社の機密情報を持ち逃げしたり、顧客リストを同業他社に売ったりした場合は、不正競争防止法違反や業務上横領罪といった刑事事件に発展する可能性すらあります。

一方で、単に「引き継ぎをしなかった」「人手不足で他の従業員に迷惑がかかった」といった理由だけでは、損害賠償請求が認められることはほとんどないと考えてよいでしょう。

結論として、バックレる行為自体が法的に推奨されるものでは決してありませんが、一般的な従業員がバックレたことで、直ちに高額な損害賠償責任を負うリスクは低いと言えます。

しかし、その可能性がゼロではないこと、そして何よりも社会人としての信用を失うという大きな代償が伴うことは、肝に銘じておくべきです。

最悪の場合、懲戒解雇のリスク

バックレ行為、すなわち正当な理由のない長期間の無断欠勤は、就業規則における懲戒事由に該当する場合がほとんどです。

その結果、会社から科される最も重い処分が「懲戒解雇」です。

懲戒解雇は、単に会社を辞めさせられるだけでなく、労働者にとって将来にわたって大きな不利益をもたらす可能性があります。

まず、懲戒解雇になると、退職金が支給されない、あるいは大幅に減額されることが一般的です。

就業規則にその旨が明記されていれば、法的に有効と判断されます。

長年勤めてきた会社であっても、最後の最後で退職金を一切受け取れなくなるリスクがあるのです。

次に、失業保険(雇用保険の基本手当)の給付においても大きな違いが生じます。

自己都合退職の場合、通常は2ヶ月間の給付制限期間がありますが、懲戒解雇は「自己の責に帰すべき重大な理由による解雇」と見なされ、給付制限期間が3ヶ月間に延長されます。

つまり、失業手当を受け取れるまでの期間が長くなり、その間の生活が困窮する可能性が高まります。

転職活動への深刻な影響

そして、最も深刻な影響が、その後の転職活動です。

履歴書の賞罰欄には、懲戒解雇の事実を記載しなければならないという法的な義務はありません。

しかし、面接で退職理由を問われた際に嘘をつくと、経歴詐称と見なされるリスクがあります。

また、会社によっては、離職票や退職証明書に解雇理由を記載することがあります。

もし「懲戒解雇」と記載されていれば、応募先の企業にその事実が伝わってしまいます。

懲戒解雇という経歴は、採用担当者に極めて悪い印象を与えます。

「重大な問題を起こした人物」「規律を守れない人物」というレッテルを貼られ、書類選考の段階で落とされる可能性が非常に高くなるでしょう。

バックレるという一時の感情的な行動が、懲戒解雇という形で自身の経歴に大きな傷を残し、将来のキャリアパスを著しく狭めてしまう可能性があることを、決して軽視してはなりません。

バックレる人にならないための改善策

もしあなたが今、仕事をバックレることを考えているのなら、その衝動的な行動を起こす前に、一度立ち止まって考えてみてください。

その場から逃げ出すことで得られる一時的な解放感と引き換えに、失うものがあまりにも大きいかもしれません。

バックレる人にならないためには、まず自分の感情や状況を客観的に見つめ直すことが重要です。

退職代行サービスの利用を検討する

「もう上司や同僚と顔を合わせたくない」「引き止められるのが怖い」という理由でバックレを考えているのであれば、退職代行サービスを利用するのも一つの有効な手段です。

退職代行サービスは、本人に代わって会社に退職の意思を伝え、必要な事務手続きを進めてくれます。

費用はかかりますが、法的に問題なく、かつ精神的な負担を最小限に抑えて会社を辞めることができます。

バックレるという最悪の選択をするくらいなら、こうした正規のサービスを頼る方が、はるかに賢明な判断と言えるでしょう。

信頼できる人に相談する

一人で悩みを抱え込むと、視野が狭くなり、極端な結論に達しやすくなります。

家族や親しい友人、あるいは公的な相談機関(労働基準監督署や労働相談センターなど)に、現在の状況を話してみましょう。

第三者の客観的な意見を聞くことで、自分では思いつかなかった解決策が見つかるかもしれません。

「辞めたい」という気持ちの裏にある本当の原因、例えば人間関係の問題や過重労働などを整理することで、退職以外の道が見えてくる可能性もあります。

まずは休職を考える

心身ともに疲れ果ててしまい、正常な判断ができない状態なのであれば、退職を即決するのではなく、まずは休職を検討してみてはいかがでしょうか。

医師の診断書があれば、会社は休職を認めざるを得ません。

一度仕事から完全に離れ、心と体を休ませることで、冷静に将来のことを考える時間を持つことができます。

衝動的な決断は、後悔を生む可能性が高いです。

バックレるという選択肢は、全ての手段を尽くした後の、本当の最終手段であるべきです。

あなたの人生は、一度の過ちで台無しにするにはあまりにもったいないのです。

- バックレる人の多くは感情のコントロールが苦手

- 強すぎる責任感が逆にプレッシャーとなり逃避につながる

- 職場の劣悪な人間関係はバックレの主要な原因

- 一度バックレると逃げ癖がつき人生が困難になる

- 罪悪感や不信感から会社への連絡を絶ちたくなる心理が働く

- 会社はバックレた従業員を放置せず法的に対処する必要がある

- 安否確認と内容証明郵便による督促が最初のステップ

- 働いた分の給料はバックレた従業員にも支払う義務がある

- 給料と損害賠償金を一方的に相殺することは法律で禁止されている

- 悪質なケースを除き損害賠償請求が認められる可能性は低い

- バックレ行為は最も重い処分である懲戒解雇につながるリスクがある

- 懲戒解雇は退職金や失業保険、転職活動で大きな不利益を生む

- バックレる前に退職代行サービスの利用を検討するべき

- 一人で抱え込まず信頼できる第三者に相談することが重要

- 衝動的に辞めるのではなく休職して冷静に考える時間を持つことも改善策の一つ