頭ではやるべきだと分かっているのに、なぜか行動に移せない。

そんな風に、考えて行動できない自分に悩んでいませんか。

計画を立てるだけで満足してしまったり、失敗を恐れるあまり最初の一歩が踏み出せなかったりするのは、決してあなただけではありません。

多くの人が同じような悩みを抱え、不安や自己嫌悪を感じています。

この記事では、考えて行動できない原因を、その裏にある心理や特徴から深く掘り下げていきます。

そして、完璧主義や自信のなさといった具体的な問題への対処法から、ストレスなく行動を始めるための改善策まで、明日から実践できる具体的な方法を解説します。

この記事を読み終える頃には、行動できない自分を責めるのではなく、小さなステップで着実に前進するためのヒントが手に入っているはずです。

- 考えて行動できない背後にある心理的な原因がわかる

- 行動を妨げる完璧主義や失敗への恐怖への対処法を学べる

- 自分に自信がない状態から抜け出す方法が見つかる

- 行動できない人の共通した特徴を自己分析できる

- ストレスなく最初の一歩を踏み出すための具体的な方法がわかる

- 自己嫌悪に陥らずに行動力を高める思考法を習得できる

- 考える癖を改善し、決断力を養う習慣が身につく

目次

考えて行動できない原因と心理的背景

- 多くの人が抱える共通の原因とは

- 行動を妨げる心理的ブレーキ

- 失敗が怖いという気持ちの克服法

- 完璧主義がもたらす意外な落とし穴

- 自信がない自分から卒業する方法

多くの人が抱える共通の原因とは

考えて行動できないという悩みは、特定の誰かだけが持つ特別なものではありません。

実際には、多くの人が同様の課題を抱えており、その背景にはいくつかの共通した原因が存在します。

これらの原因を理解することは、問題解決への第一歩となるでしょう。

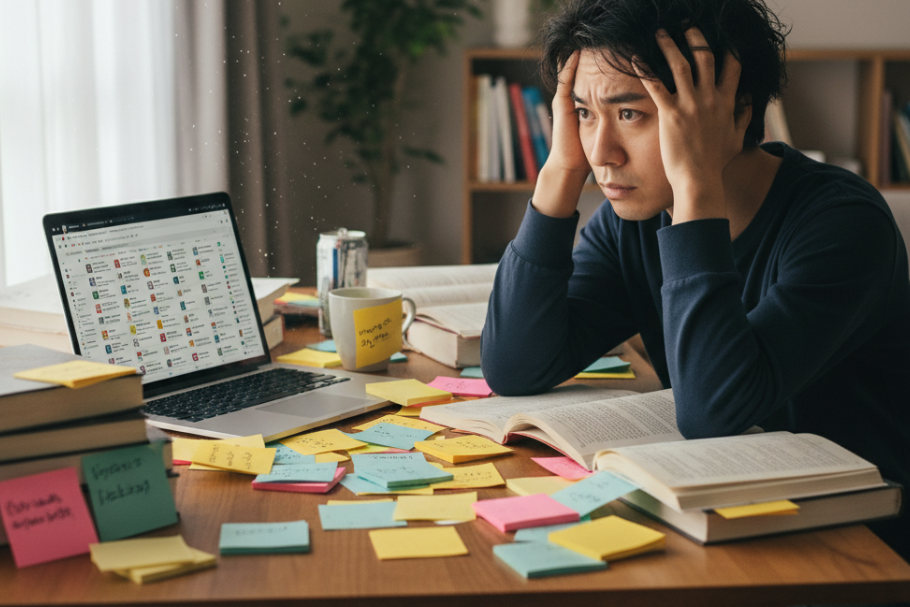

まず挙げられるのが、情報過多による選択肢の麻痺です。

現代社会では、インターネットを通じてあらゆる情報が簡単に手に入ります。

何かを始めようとするとき、多くの選択肢や方法を調べられますが、情報が多すぎるとかえってどれが最適か判断できなくなり、結果的に何も選べず行動が停止してしまうのです。

次に、目標が漠然としているケースも少なくありません。

「もっと成長したい」「何か新しいことを始めたい」といった目標は立派ですが、具体的でなければ、何から手をつけて良いのか分からなくなります。

目標設定が曖昧なままだと、行動計画を立てることができず、思考だけが空回りしてしまうでしょう。

さらに、過去の経験が原因となっている場合もあります。

以前に挑戦してうまくいかなかった経験がトラウマとなり、「また同じ結果になるかもしれない」という不安から、無意識に行動を避けてしまうのです。

このような経験は、新しい挑戦に対する心理的な壁を高くしてしまいます。

これらの原因は互いに絡み合い、行動できないという状況をさらに強固なものにしているのです。

自分がどの原因に当てはまるのかを客観的に見つめ直すことが、このループから抜け出すための重要な鍵となります。

行動を妨げる心理的ブレーキ

考えて行動できない状況の裏には、目に見えない心理的なブレーキが働いています。

このブレーキは、私たちの意識の深いところで作用し、前進しようとする意欲を妨げます。

その正体を理解することで、解除への道筋が見えてくるかもしれません。

最も強力な心理的ブレーキの一つが「現状維持バイアス」です。

これは、変化を避け、現状を維持しようとする人間の本能的な傾向を指します。

新しい行動は未知の結果をもたらす可能性があり、脳はそれをリスクと捉えます。

たとえ現状に不満があったとしても、「少なくとも今より悪くはならない」という安心感を優先し、無意識のうちに行動を避けてしまうのです。

また、「損失回避の心理」も大きく影響しています。

人は何かを得る喜びよりも、何かを失う痛みを強く感じるようにできています。

行動を起こすことで時間や労力、お金を投資しますが、それらが無駄になる可能性、つまり「損失」を過大評価してしまうのです。

「もし失敗したら、かけた時間が無駄になる」という恐怖が、行動への意欲を削いでしまいます。

さらに、他人の評価を過度に気にする「社会的承認欲求」もブレーキとなり得ます。

「もし変な風に思われたらどうしよう」「誰も評価してくれなかったら恥ずかしい」といった他者からのネガティブな評価を恐れるあまり、行動を起こすこと自体をためらってしまうのです。

このブレーキは、特に周囲の意見に流されやすい人に強く働く傾向があります。

これらの心理的ブレーキは、決してあなたの意志が弱いからではありません。

人間の脳に備わった、ある種の自己防衛機能なのです。

しかし、その機能が過剰に働くことで、成長の機会を逃している可能性もあります。

まずは自分の中にこうしたブレーキが存在することを認識し、その上でどう付き合っていくかを考えることが重要です。

失敗が怖いという気持ちの克服法

「失敗したらどうしよう」という恐怖は、考えて行動できない最も大きな原因の一つです。

この感情は非常に強力で、私たちの挑戦する意欲を根こそぎ奪ってしまうことさえあります。

しかし、この恐怖を完全に消し去る必要はありません。

うまく付き合い、乗り越える方法を学ぶことが可能です。

失敗の定義を再設定する

まず、自分の中での「失敗」の定義を見直してみましょう。

多くの人は、期待通りの結果が出なかったこと全てを失敗と捉えがちです。

しかし、行動した結果から何かを学び、次に活かすことができれば、それは失敗ではなく「学習の過程」と捉えることができます。

トーマス・エジソンが電球を発明した際に「私は失敗したことがない。

ただ、1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ」と語ったように、視点を変えるだけで失敗の持つ意味合いは大きく変わるでしょう。

行動の目的を「成功すること」から「学ぶこと」にシフトするだけで、失敗への恐怖は和らぎます。

ベビーステップから始める

失敗が怖いと感じるのは、挑戦する課題が大きすぎることが原因かもしれません。

あまりにも高い目標を掲げると、失敗したときのリスクも大きく感じられ、足がすくんでしまいます。

そこで有効なのが、「ベビーステップ」という考え方です。

目標達成までの道のりを、可能な限り小さなステップに分解するのです。

例えば、「毎日1時間運動する」という目標がプレッシャーなら、「まずは5分だけストレッチする」から始めてみましょう。

これなら失敗するリスクはほとんどなく、達成感を得やすいはずです。

小さな成功体験を積み重ねることで、自己効力感が高まり、より大きな挑戦への恐怖心が薄れていきます。

最悪の事態を具体的に想像する

漠然とした不安は、恐怖を増幅させます。

もし失敗したら具体的にどうなるのか、最悪のシナリオを紙に書き出してみるのも一つの手です。

「時間が無駄になる」「少し恥ずかしい思いをする」など、具体的にしてみると、意外と「その程度なら何とかなるな」と思えることが多いものです。

同時に、その最悪の事態を避けるための対策や、そうなってしまった場合の対処法も考えておくと、心の準備ができてさらに安心して行動に移せます。

失敗への恐怖は、未知への不安から生まれます。

失敗を再定義し、行動のハードルを下げ、不安を具体化することで、その恐怖をコントロール可能なものに変えていくことができるのです。

完璧主義がもたらす意外な落とし穴

完璧主義は、一見すると質の高い成果を求める素晴らしい特性のように思えます。

しかし、行き過ぎた完璧主義は、考えて行動できないという状況を生み出す大きな原因となります。

完璧を求めるあまり、準備に時間をかけすぎたり、わずかな欠点も許せずに最初からやり直したりして、結局何も完成させられないという皮肉な結果を招くのです。

この現象は「分析麻痺」とも呼ばれ、計画や分析に没頭するあまり、肝心の実行に移れなくなる状態を指します。

完璧主義の人は、100点の状態になるまでスタートを切ることを自分に許しません。

しかし、現実には最初から100点の準備が整うことなどほとんどありません。

「もう少し情報収集してから」「もっと良い方法があるはずだ」と考えているうちに、時間は過ぎ去り、行動のタイミングを逸してしまうのです。

また、完璧主義は減点方式で物事を評価する傾向があります。

どんなに良い部分があっても、一つのミスや欠点を見つけると、全体がダメだと感じてしまいます。

この思考パターンは、行動へのハードルを不必要に高く設定させます。

「どうせ完璧にできないのなら、やらない方がましだ」という極端な結論に至り、行動そのものを放棄してしまうことにつながるでしょう。

この完璧主義の呪縛から逃れるためには、考え方をシフトする必要があります。

まず、「完了は完璧に勝る」という言葉を心に留めておきましょう。

60点でも70点でも良いので、まずは一度最後までやり遂げることが重要です。

完成させてから、フィードバックをもとに改善していく方が、いつまでも完璧を目指して動かないよりもはるかに生産的です。

「ベスト」を目指すのではなく、「ベター」を積み重ねていく意識を持つことが、行動力を高める鍵となります。

また、行動の評価基準を「成果」だけでなく「プロセス」にも置くことが有効です。

たとえ結果が完璧でなくても、行動したこと自体、新しい知識を得たこと、挑戦した経験そのものに価値があると認めるのです。

完璧主義は、使い方を間違えなければ強みにもなります。

しかし、それが行動を妨げる足かせになっているのであれば、少し肩の力を抜いて、「まずはやってみる」という姿勢を大切にすることが必要です。

自信がない自分から卒業する方法

「自分にはどうせ無理だ」という自信のなさは、行動への意欲を著しく低下させます。

自信がないと、物事を始める前からネガティブな結果を想像してしまい、挑戦すること自体を諦めてしまいがちです。

しかし、自信は生まれつきのものではなく、日々の行動や考え方によって後から育てていくことができるものです。

自己肯定感を高める

自信の根底にあるのは自己肯定感、つまり「ありのままの自分を認める感覚」です。

自己肯定感を高めるためには、まず自分の長所やできたことに目を向ける習慣をつけましょう。

多くの人は自分の短所やできなかったことばかりを反省しがちですが、意識的にポジティブな側面に焦点を当てるのです。

一日の終わりに、今日できたことを3つ書き出す「スリーグッドシングス」は、簡単で効果的な方法です。

「朝、時間通りに起きられた」「人に親切にできた」など、どんな些細なことでも構いません。

これを続けることで、自分に対する見方が少しずつ変わっていきます。

小さな成功体験を積み重ねる

自信は、具体的な成功体験によって強化されます。

とはいえ、いきなり大きな成功を目指す必要はありません。

前述の「ベビーステップ」を活用し、確実に達成できる小さな目標を設定し、それをクリアしていく経験を積み重ねることが重要です。

「部屋の机の上だけ片付ける」「本を1ページだけ読む」「英単語を1つだけ覚える」。

このような小さな「できた」という感覚が、「自分はやればできる」という自己効力感を育み、それが自信の土台となります。

重要なのは、他人と比較するのではなく、過去の自分と比較して少しでも成長できたことを実感することです。

アファメーションを活用する

アファメーションとは、肯定的な自己暗示のことです。

「私はできる」「私は自分の判断を信じる」といったポジティブな言葉を、毎日繰り返し自分に言い聞かせることで、潜在意識に働きかけ、考え方や行動を前向きに変えていく効果が期待できます。

最初は抵抗があるかもしれませんが、鏡に向かって言ったり、紙に書いて目につく場所に貼ったりすることで、徐々にその言葉が自分の中に浸透していきます。

自信がない状態から抜け出すには、時間がかかるかもしれません。

しかし、自分を認め、小さな成功を喜び、ポジティブな言葉をかけ続けることで、行動を後押ししてくれる確かな自信を少しずつ築いていくことができるでしょう。

考えて行動できない状況を改善する対処法

- あなたに共通する特徴を把握しよう

- まず試したい具体的な対処法5選

- ストレスを溜めずに一歩を踏み出す

- 自己嫌悪に陥らないための考え方

- 行動力を高めるための改善ステップ

- 考えて行動できない自分を今日で終わりにしよう

あなたに共通する特徴を把握しよう

考えて行動できないという悩みを持つ人には、いくつかの共通した特徴が見られます。

自分自身がどのタイプに当てはまるのかを客観的に把握することは、問題解決の糸口を見つける上で非常に役立ちます。

以下の特徴を参考に、自己分析をしてみましょう。

- 情報収集が目的化している

行動を起こす前に、あらゆる情報を完璧に集めないと気が済まないタイプです。しかし、情報を集めること自体が目的になってしまい、いつまで経っても準備段階から抜け出せません。知識は豊富ですが、それを実践に移すことが苦手です。 - 他者からの評価を気にしすぎる

自分の決定や行動が他人にどう見られるかを常に心配しています。「失敗して笑われたくない」「批判されたくない」という気持ちが強く、自分の意見を主張したり、新しいことに挑戦したりすることに臆病になりがちです。 - 思考がネガティブな傾向にある

物事を始める前から「どうせうまくいかない」「自分には才能がない」といったネガティブな結論を出す癖があります。リスクやデメリットばかりに目が行き、行動することで得られるメリットや楽しさを見過ごしてしまいます。 - プライドが高く、失敗を認められない

完璧な自分でいたいという気持ちが強く、失敗を自分の価値の低下と結びつけて考えがちです。そのため、少しでも失敗する可能性があることには手を出さず、安全な領域から出ようとしません。 - 受動的で、指示待ちの姿勢が身についている

これまでの環境で、自分で考えて決断する機会が少なかった人に多い特徴です。誰かからの指示がないと何をすべきか分からず、自発的に行動を起こすことが苦手です。

これらの特徴は、一つだけでなく複数当てはまることもあります。

大切なのは、これらの特徴を「悪いこと」として自己否定するのではなく、「自分の傾向」として冷静に受け止めることです。

自分の思考や行動のパターンを理解することで、初めて具体的な対策を立てることができます。

例えば、情報収集が目的化しているなら「7割情報が集まったら行動する」とルールを決めたり、ネガティブ思考の傾向があるなら意識的に物事の良い側面を見る練習をしたりするなど、自分の特徴に合わせたアプローチが可能になります。

まず試したい具体的な対処法5選

考えて行動できない状態から抜け出すためには、具体的な行動テクニックを知っておくことが有効です。

ここでは、心理的な抵抗が少なく、今日からでもすぐに試せる5つの対処法を紹介します。

- 2分ルール(Two-Minute Rule)

これは、「2分以内で終わるタスクは、考えずにすぐやる」というシンプルなルールです。例えば、「返信が必要なメールを書く」「机の上を片付ける」「次の日の服を用意する」など、小さなタスクに適用します。行動を始める際の心理的な障壁(活性化エネルギー)を下げる効果があり、「やること」へのハードルを劇的に低くしてくれます。また、一つの行動を始めると、脳は関連する次の行動も続けやすくなる(作業興奮)ため、勢いをつけるのに最適です。 - タスクの分解

大きなタスクは、それ自体がプレッシャーとなり、私たちを圧倒します。「企画書を完成させる」というタスクがあれば、「テーマについてブレストする」「目次を作成する」「資料を集める」「序論を書く」というように、実行可能な小さな単位に分解します。これにより、何から手をつければ良いかが明確になり、一つ一つのステップに集中して取り組むことができます。 - 時間制限を設ける(タイムボクシング)

「パーキンソンの法則」によれば、仕事は与えられた時間いっぱいに膨張します。逆を言えば、時間を区切ることで集中力を高め、だらだらと考える時間をなくすことができます。例えば、「この作業は25分で終える」とタイマーをセットするポモドーロ・テクニックも有効です。締め切り効果を利用して、自分を「行動モード」に切り替えるのです。 - 「If-Thenプランニング」

これは、「もし(If)Xが起きたら、Yをする(Then)」という形で、行動のルールをあらかじめ決めておく方法です。例えば、「もし(If)朝起きたら、すぐに(Then)10分間読書をする」と決めておきます。行動のきっかけと内容を具体的に結びつけることで、意志の力に頼らず、半自動的に行動を促すことができます。決断のプロセスを省略できるため、行動への移行がスムーズになります。 - 行動宣言をする

友人や家族、あるいはSNSなどで「私は〇〇を始めます」と宣言することも、強力な対処法です。これは「一貫性の原理」を利用したもので、一度公言したことは、その発言と矛盾しないように行動しようとする心理が働きます。適度な外的プレッシャーを自分にかけることで、行動せざるを得ない状況を作り出すのです。

これらの対処法は、一つだけを試すのではなく、自分の状況やタスクの性質に合わせて組み合わせて使うと、より効果的です。

重要なのは、考える時間を減らし、とにかく「やってみる」機会を増やすことです。

ストレスを溜めずに一歩を踏み出す

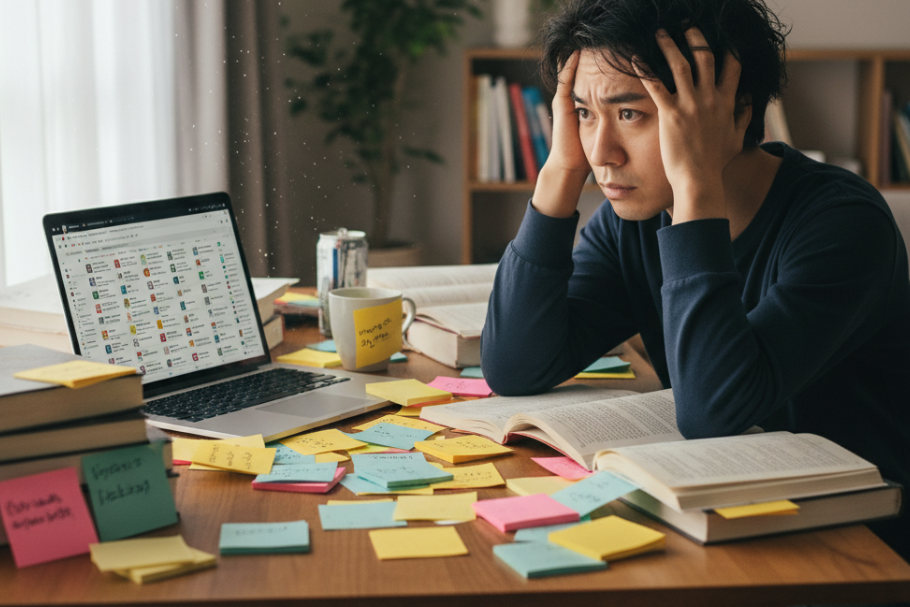

行動できないこと自体がストレスになり、そのストレスがさらに行動を妨げるという悪循環に陥ることがあります。

このサイクルを断ち切るためには、ストレスを管理し、心に余裕を持った状態で一歩を踏み出す工夫が必要です。

期待値をコントロールする

行動する前から「絶対に成功させなければならない」「完璧な結果を出さなくては」と高い期待を自分にかけてしまうと、それが過度なプレッシャーとなり、ストレスの原因になります。

最初の一歩は、「お試し」くらいの軽い気持ちで臨みましょう。

「うまくいけばラッキー」「とりあえずやってみるだけ」と、自分に対する期待値を意図的に下げることで、心の負担は大きく軽減されます。

成果ではなく、行動したこと自体を評価するスタンスが重要です。

環境を整える

行動を始めるには、意志の力だけでなく、環境の力も大きく影響します。

例えば、勉強を始めたいなら、スマートフォンの通知をオフにして、机の上には参考書以外のものを置かないようにします。

運動を習慣にしたいなら、玄関にランニングシューズを置いておく、寝る前にウェアを準備しておくといった工夫が有効です。

行動を妨げる物理的・心理的な障害をあらかじめ取り除いておくことで、スムーズに行動を開始でき、余計なストレスを感じずに済みます。

自分にご褒美を用意する

行動とポジティブな感情を結びつけることは、継続の大きな助けとなります。

小さなステップでも、達成できたら自分が喜ぶご褒美を用意しておきましょう。

「このタスクが終わったら、好きな音楽を聴く」「一週間続けられたら、少し贅沢なスイーツを食べる」など、行動の先にある楽しみがモチベーションとなり、ストレスを行動のエネルギーに変えてくれます。

心と体を休める時間を確保する

そもそも心身が疲弊している状態では、新しい行動を起こすエネルギーは湧いてきません。

考えて行動できないのは、単に休息が必要なサインである可能性もあります。

十分な睡眠をとり、栄養のある食事を心がけ、リラックスできる時間を持つことは、行動力を回復させるための土台となります。

焦って行動しようとする前に、まずは自分自身を労わり、エネルギーを充電することが、結果的に前進への近道となるのです。

自己嫌悪に陥らないための考え方

考えて行動できない自分に対して、「なんて意志が弱いんだ」「自分はダメな人間だ」と責めてしまうことは、問題の解決から最も遠いアプローチです。

自己嫌悪は、自信をさらに失わせ、行動への意欲を削ぐだけで、何も生み出しません。

このネガティブな感情から抜け出し、自分を味方につけるための考え方を身につけましょう。

自分と問題を切り離す

まず、「行動できないこと」と「自分の人格」を同一視するのをやめましょう。

あなたは「ダメな人間」なのではなく、単に「今、行動できないという課題を抱えている」だけです。

問題は自分の外にあると捉えることで、客観的に原因を分析し、対策を講じることが可能になります。

自分を責めるのではなく、「どうすればこの状況を改善できるか?」という建設的な問いに思考を切り替えるのです。

セルフ・コンパッションを実践する

セルフ・コンパッションとは、「自分への思いやり」のことです。

もし、親しい友人が同じ悩みで苦しんでいたら、あなたはどんな言葉をかけるでしょうか。

おそらく、「そんなに自分を責めないで」「誰にでもあることだよ」と優しい言葉をかけるはずです。

その同じ優しさを、自分自身にも向けてあげましょう。

失敗したり、行動できなかったりしたときこそ、自分を励まし、労うことが大切です。

自分を厳しく罰するのではなく、自分の最も良き理解者であり、サポーターであるという意識を持つことが、再挑戦へのエネルギーを生み出します。

加点方式で自分を評価する

完璧主義の項目でも触れましたが、自己嫌悪に陥りやすい人は、自分を減点方式で評価する傾向があります。

100点の状態から、できなかったことを引いていくのではなく、0点の状態から、できたことを足していく「加点方式」に切り替えましょう。

「今日は計画通りに進まなかった」と考えるのではなく、「今日は計画を立てるところまでできた」と、できた部分に焦点を当てるのです。

どんなに小さな一歩でも、それは紛れもない前進です。

その小さな進歩を認め、褒めてあげることで、自己肯定感は着実に育っていきます。

自己嫌悪は、長年の思考の癖のようなものです。

すぐには変えられないかもしれませんが、意識的にこれらの考え方を実践することで、自分との付き合い方が変わり、行動への心理的なハードルも下がっていくでしょう。

行動力を高めるための改善ステップ

考えて行動できない状態から脱却し、持続的な行動力を身につけるためには、場当たり的な対処ではなく、段階的な改善ステップを踏むことが効果的です。

ここでは、長期的な視点で行動力を高めていくためのステップを紹介します。

ステップ1:現状の可視化と目標の明確化

まずは、なぜ自分は行動できないのか、どんな時に特に行動が止まってしまうのかを客観的に分析します。

日記やメモに、行動できなかった状況やその時の感情を書き出してみるのがおすすめです。

次に、自分が本当に望んでいることは何か、どんな状態になりたいのかを明確にします。

目標は「SMART」原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き)を意識して設定すると、行動計画が立てやすくなります。

ステップ2:行動計画の立案と環境整備

明確になった目標から逆算し、具体的な行動計画を立てます。

ここでもタスクの分解が重要です。

年間、月間、週間、そして今日のタスクへと落とし込んでいきます。

同時に、その行動を妨げる要因を特定し、取り除くための環境整備も行います。

集中できる時間帯を確保したり、必要なツールを揃えたりすることも含まれます。

ステップ3:小さな行動の開始と習慣化

計画ができたら、完璧を待たずにすぐに最も簡単なステップから行動を開始します。

2分ルールなどを活用し、とにかく始めることを最優先にしましょう。

そして、その行動を毎日、あるいは決まった曜日の決まった時間に行うことで、習慣化を目指します。

習慣化には通常数週間から数ヶ月かかると言われています。

意志の力に頼るのではなく、仕組みで行動が自動的に行われる状態を作り出すことが目標です。

ステップ4:記録と振り返り

自分の行動を記録することは、モチベーション維持に非常に有効です。

カレンダーにシールを貼る、アプリで達成度を記録するなど、自分の進捗が視覚的に分かるように工夫しましょう。

そして、定期的に(例えば週末に)一週間の行動を振り返ります。

うまくいったことは何か、なぜうまくいったのか。

うまくいかなかったことは何か、どうすれば改善できるか。

この振り返りを通じて、計画を修正し、次の行動に活かしていきます。

このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることが、行動力を着実に高めていくための王道と言えるでしょう。

考えて行動できない自分を今日で終わりにしよう

これまで、考えて行動できない原因から、具体的な対処法、そして長期的な改善ステップまでを見てきました。

頭で理解するだけでは、何も変わりません。

大切なのは、この記事を読んだ「今」、この瞬間から、何か一つでも行動に移してみることです。

それは、机の上にある不要なものを一つ捨てることかもしれません。

あるいは、ずっと気になっていた本を1ページだけ開いてみることかもしれません。

どんなに些細なことでも、行動は次なる行動を生み出すエネルギーとなります。

考えて行動できないという悩みは、深く根ざした思考の癖や感情が原因であることが多いです。

だからこそ、一朝一夕に解決しようと焦る必要はありません。

自分を責めることなく、今日できた小さな一歩を認め、明日もまた、ほんの少しだけ前に進んでみる。

その繰り返しが、やがて大きな変化へと繋がっていきます。

あなたは、行動できないのではなく、まだ行動するための適切な方法を知らなかっただけなのかもしれません。

この記事で紹介したテクニックや考え方を、あなたの状況に合わせて試してみてください。

失敗を恐れず、完璧を目指さず、他人と比較せず、ただ昨日の自分より一歩でも前に進むこと。

その意識が、あなたを「考える人」から「考えながら行動できる人」へと変えてくれるはずです。

考えて行動できない自分に別れを告げ、新しい自分としての一歩を、今ここから踏み出しましょう。

- 考えて行動できないのは多くの人に共通する悩み

- 原因には情報過多や漠然とした目標がある

- 失敗への恐怖や完璧主義が心理的なブレーキとなる

- 自信のなさは行動意欲を低下させる大きな要因

- 自分の行動を妨げる特徴を客観的に把握することが第一歩

- 2分ルールは行動を始めるハードルを効果的に下げる

- 大きなタスクは実行可能な小さなステップに分解する

- 時間制限を設けることで集中し行動モードに切り替えられる

- If-Thenプランニングで行動を半自動化する

- ストレスを溜めないためには期待値のコントロールが重要

- 行動できない自分を責めずセルフ・コンパッションを実践する

- 自分を減点方式ではなく加点方式で評価する癖をつける

- 目標設定から計画、実行、振り返りのサイクルを回す

- どんなに小さなことでも行動した自分を褒めることが大切

- 考えて行動できない自分から卒業する一歩は今すぐ始められる