あなたの周りに、まともに話し合いができない人はいませんか。

職場や家庭、恋愛関係において、大切なことを決めたいのに、なぜか会話が成り立たない。

そんな相手とのコミュニケーションに、大きなストレスや悩みを抱えている方は少なくないでしょう。

話し合いができない人には、特有の特徴や心理的な背景が存在します。

その原因を理解しないままでは、関係はこじれる一方かもしれません。

この記事では、話し合いができない人の根本的な原因や心理状態を深掘りし、その見分け方から具体的な対処法までを詳しく解説します。

職場の上司や部下、大切なパートナーである恋人や夫婦、あるいは親との関係で悩んでいる方々へ、上手な付き合い方のヒントを提供します。

相手との関係を続けるのが難しいと感じたときの末路についても触れながら、あなたが今後どうすべきかを考える一助となるはずです。

- 話し合いができない人の具体的な特徴

- なぜ話し合いにならないのか、その心理と原因

- 職場や家庭など場面別のコミュニケーションの問題点

- 関係を悪化させないための上手な付き合い方

- 冷静な対話を促すための具体的な対処法

- 聞く耳を持たない相手との向き合い方のヒント

- 関係改善が難しい場合の末路と見極め方

目次

話し合いができない人の特徴とその根本的な心理

- 感情的になるのが典型的な特徴

- 議論ができない根本的な原因とは

- 職場でのコミュニケーションの問題点

- 恋愛関係におけるすれ違い

- 夫婦間で会話が成立しない理由

感情的になるのが典型的な特徴

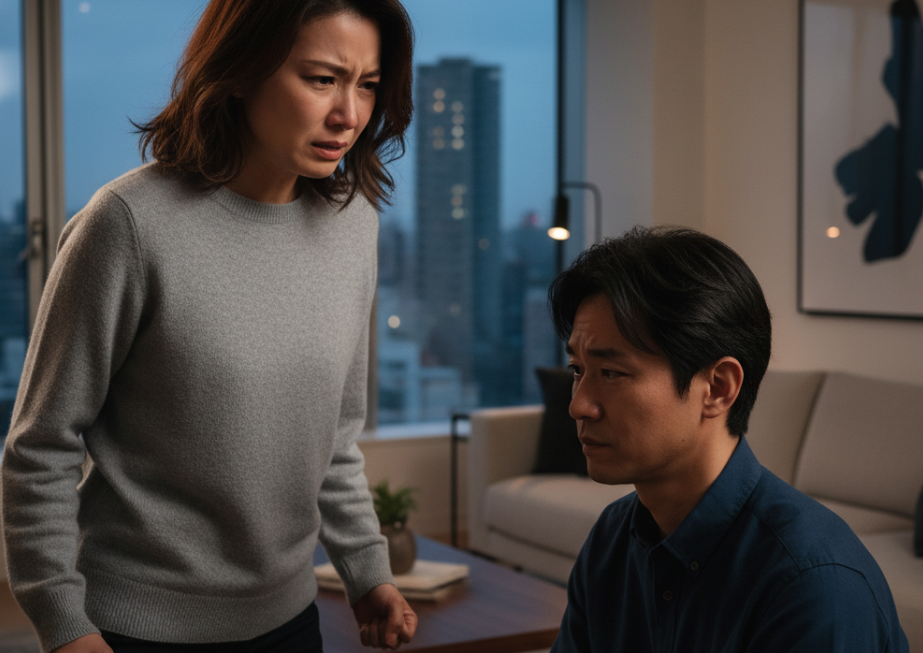

話し合いができない人に見られる最も顕著な特徴は、会話の途中で感情的になることです。

冷静な議論や論理的な対話が求められる場面であっても、自分の感情をコントロールできず、怒りや悲しみ、不安といった情動を爆発させてしまいます。

彼らは、話し合いそのものを自分への攻撃や批判と捉えがちです。

そのため、問題の解決を目指すという本来の目的から逸脱し、自己防衛的な反応を示してしまうのです。

たとえば、仕事の進め方について改善点を提案しただけなのに、「私のやり方が気に入らないのか」と声を荒らげたり、急に黙り込んで涙ぐんだりすることがあります。

このような反応は、相手に罪悪感を抱かせ、話し合いを中断させるための無意識の戦略である場合も少なくありません。

彼らの感情的な態度は、周囲の人々を困惑させ、対話の継続を困難にします。

また、過去の不満や全く関係のない話題を持ち出して、論点をすり替えるのも得意な手法です。

これにより、本来解決すべき問題がうやむやになり、結局何も進展しないまま話し合いが終わってしまいます。

このような行動の背景には、自分に自信がなく、他者からの評価に過敏であるという心理が隠れていることが多いでしょう。

彼らは、自分の意見や存在が否定されることを極度に恐れているため、話し合いの場を「勝ち負け」で判断してしまう傾向があります。

問題を共に解決する協力的なパートナーとしてではなく、自分を打ち負かそうとする敵として相手を見てしまうのです。

その結果、建設的な意見交換は不可能となり、感情的なぶつかり合いだけが残ります。

この特徴を理解することは、彼らとどう向き合っていくかを考える上で、非常に重要な第一歩となるでしょう。

議論ができない根本的な原因とは

話し合いができない人たちが、なぜ論理的な議論を避けるのでしょうか。

その根本的な原因は、一つではなく、複数の心理的要因が複雑に絡み合っています。

まず挙げられるのが、プライドの高さと自己肯定感の低さという矛盾した心理状態です。

彼らは自尊心が高く、自分の間違いを認めることを「敗北」だと考えます。

自分の意見が否定されたり、誤りを指摘されたりすることに耐えられません。

しかし、その高いプライドの裏側には、実は脆くて低い自己肯定感が隠されています。

自分に絶対的な自信がないからこそ、他者からの指摘に対して過剰に防衛的になり、議論を避けるのです。

次に、物事を主観的にしか捉えられないという思考の偏りも大きな原因です。

彼らは自分の感情や経験を絶対的な基準として物事を判断します。

そのため、客観的な事実やデータに基づいた議論ができません。

相手がどれだけ論理的に説明しても、「でも私はこう感じる」「私の場合はこうだった」といった主観的な反論に終始し、話が平行線をたどることが多いのです。

他者の視点や立場を想像する共感性が欠如しているとも言えるでしょう。

さらに、幼少期の家庭環境や生育歴が影響しているケースも少なくありません。

たとえば、親が常に高圧的で、子どもの意見を聞き入れない家庭で育った場合、自分の考えを表明することや、他者と対等に意見を交換することに慣れていません。

話し合いの場に立つと、過去の抑圧された経験がフラッシュバックし、過度な緊張や恐怖を感じてしまうのです。

あるいは、逆に何でも自分の思い通りになる環境で育ったため、自分の要求が通らない状況に耐性がなく、駄々をこねるように感情的になってしまう人もいます。

これらの原因を理解すると、彼らの行動が単なるわがままや意地悪ではなく、根深い心の問題に起因していることが見えてきます。

彼ら自身も、自分の行動パターンに苦しんでいる可能性があるのです。

だからといって、その行動をすべて受け入れる必要はありませんが、原因を理解することで、より冷静で効果的なアプローチを考える手助けになるはずです。

職場でのコミュニケーションの問題点

職場に話し合いができない人がいると、業務の遂行にさまざまな支障が生じます。

チームでのプロジェクトや目標達成には、円滑なコミュニケーションと建設的な意見交換が不可欠ですが、彼らの存在がそのすべてを妨げる要因となり得るのです。

最大の問題点は、業務効率の著しい低下です。

たとえば、会議の場で新しい提案をしても、感情的な反論や論点のすり替えによって、全く議論が進まないことがあります。

「前例がない」「リスクが高すぎる」といった抽象的な理由で反対するだけで、具体的な対案や改善策を提示することはありません。

これにより、重要な意思決定が遅れ、プロジェクト全体が停滞してしまいます。

また、必要な報告・連絡・相談、いわゆる「報連相」が機能しなくなることも深刻な問題です。

ミスを指摘したり、業務改善を求めたりすると、彼らはそれを人格攻撃と捉え、不機嫌になったり、逆ギレしたりします。

そのため、周囲の同僚や部下は、問題点に気づいても指摘することを躊躇するようになります。

結果として、小さなミスが放置され、やがて大きなトラブルに発展するリスクが高まります。

チーム全体の雰囲気や士気の低下も避けられません。

話し合いができない人が一人いるだけで、自由な意見交換がしづらい空気が生まれます。

「何を言っても無駄だ」「また感情的に反論されるだけだ」と、他のメンバーが発言を諦めてしまうのです。

このような状況は、新しいアイデアやイノベーションの芽を摘み取り、組織の成長を阻害します。

さらに、周囲の従業員のメンタルヘルスにも悪影響を及ぼします。

彼らとの対話は極度のストレスを伴うため、対応する同僚や上司は精神的に疲弊してしまいます。

最悪の場合、優秀な人材が退職してしまう原因にもなりかねません。

このように、職場における話し合いができない人の存在は、単なる個人の性格の問題ではなく、組織全体に悪影響を及ぼす重大なリスク要因であると認識する必要があります。

企業としては、個人の問題として放置するのではなく、組織的な対策を講じることが求められるでしょう。

恋愛関係におけるすれ違い

恋愛関係において、パートナーが話し合いができない人である場合、二人の間には深刻なすれ違いが生まれやすくなります。

恋愛は、互いの気持ちや考えを伝え合い、理解を深めていくプロセスですが、その根幹である対話が機能しないため、些細な問題が大きな亀裂へと発展してしまうのです。

よくあるのが、不満や問題を指摘した際に、相手が「愛情がないのか」「信じてくれないのか」といったように、愛情の問題に話をすり替えてしまうケースです。

たとえば、恋人の金遣いの荒さについて話し合おうとしたら、「俺(私)のことが好きじゃないから、そんな細かいことを言うんだ」と泣き出したり、怒り出したりします。

こうなると、問題解決に向けた話し合いはできなくなり、指摘した側が「自分が悪かったのかもしれない」と罪悪感を抱かされてしまいます。

また、将来に関する重要な話し合いを避ける傾向もあります。

結婚や同棲、仕事のことなど、二人の未来に関わる大切なテーマについて話を切り出しても、「今は考えたくない」「なんとかなる」とはぐらかしたり、不機嫌になったりします。

これは、責任を負うことへの恐怖や、現状を変えることへの不安が根底にあることが多いです。

しかし、話し合いを避け続けることで、相手に不信感や将来への不安を募らせ、関係の継続を困難にさせてしまいます。

感情のすれ違いも深刻化します。

話し合いができない人は、自分の感情を適切に言語化して伝えるのが苦手な一方で、相手の気持ちを察することも得意ではありません。

そのため、何か問題が起きても、お互いが「言わなくても分かってくれるはずだ」と思い込み、実際には全く理解できていないという状況が生まれます。

そして、不満が限界に達したときに、突然爆発するように別れを切り出すといった、相手にとっては青天の霹靂のような事態を引き起こすこともあるのです。

このような関係が続くと、話し合いを試みる側は次第に無力感を覚え、精神的に疲弊していきます。

「何を言っても無駄だ」と感じ、自分の気持ちを伝えることを諦めてしまうのです。

表面上は穏やかに見えても、心の中では距離が開き、やがて愛情が冷めてしまうという悲しい結末を迎えることも少なくありません。

夫婦間で会話が成立しない理由

夫婦という最も身近な関係性において、話し合いができないという問題は、家庭の安定を揺るがす深刻な事態につながります。

長年連れ添った夫婦であっても、会話が成立しないことで、互いに孤独を感じ、離婚という結末に至るケースは珍しくありません。

夫婦間で会話が成立しない理由の一つに、「役割」意識の固定化があります。

特に、「男は仕事、女は家庭」といった古い価値観が根強く残っている場合、夫が家庭の問題(子育てや家計など)に対して「それは君の役割だ」と話し合いを拒否することがあります。

妻が問題を提起しても、真剣に取り合わず、関心を示さないため、妻は一人で問題を抱え込み、孤立感を深めていきます。

また、長年の生活の中で形成された「言っても無駄だ」という諦めの感情も、会話を阻害する大きな要因です。

過去に何度も話し合いを試みたものの、相手が感情的になったり、はぐらかしたり、あるいは全く聞く耳を持たなかったりした経験が積み重なると、次第に「どうせこの人に何を言っても変わらない」と、対話を諦めてしまいます。

これは一種の学習性無力感であり、夫婦間のコミュニケーションを断絶させる静かな毒となります。

さらに、プライドや羞恥心が邪魔をして、自分の弱さや過ちを認められないことも理由として挙げられます。

たとえば、自分の親との関係や、自身の経済的な問題など、デリケートな話題に触れられると、過剰に防衛的になり、話し合いをシャットアウトしてしまうことがあります。

特に男性に多い傾向ですが、妻の前で「情けない姿」を見せたくないという思いが、素直な対話を妨げるのです。

子どもの教育方針の違いや、将来のライフプランなど、夫婦が協力して乗り越えるべき課題は数多く存在します。

しかし、話し合いができなければ、これらの課題に対して共通の認識を持つことができず、それぞれが自分勝手な判断で行動してしまいます。

その結果、家庭内に不協和音が生じ、子どもにも悪影響を及ぼす可能性があります。

夫婦間の会話の断絶は、単なるすれ違いではなく、家族という共同体の崩壊につながりかねない危険な兆候なのです。

話し合いができない人への賢い付き合い方と対処法

- 関係を悪化させない上手な付き合い方

- 冷静な対話を促すための対処法

- 聞く耳を持たない親との向き合い方

- 関係を続けるのが難しい場合の末路

- 話し合いができない人の見分け方

- より良い関係を築くためにできること

関係を悪化させない上手な付き合い方

話し合いができない人と接する際には、正面から正論をぶつけるだけでは、関係を悪化させるだけです。

相手の特性を理解した上で、戦略的に関わっていく必要があります。

まず最も重要なのは、相手と同じ土俵で戦わないことです。

相手が感情的になっても、こちらも感情で返してはいけません。

相手が怒鳴り始めたら、冷静に「少し落ち着いてから話そうか」と時間を置く勇気が必要です。

感情のぶつけ合いは、何の解決も生まない不毛な争いになるだけです。

常に冷静さを保ち、大人の対応を心がけることが、関係悪化を防ぐための大前提となります。

次に、相手を褒めてから本題に入るというアプローチも有効です。

これは「イエス・バット法」とは少し異なり、相手の存在や能力をまず肯定することで、心の壁を取り払うことを目的とします。

たとえば、職場の同僚であれば「〇〇さんのこの資料、いつも分かりやすくて助かります。それで、ここの部分について少し相談したいのですが」というように、感謝や賞賛の言葉から会話を始めます。

これにより、相手は「攻撃されている」という警戒心を解き、話を聞く態勢になりやすくなります。

また、一度に多くの問題を提起するのではなく、テーマを一つに絞り、具体的に話すことも大切です。

「あれもこれもダメだ」と網羅的に指摘すると、相手は情報過多でパニックに陥り、思考停止してしまいます。

「今日は〇〇の件だけ、10分で話したい」というように、テーマと時間を限定することで、相手の心理的負担を軽減し、話し合いに応じてもらいやすくなります。

そして、相手を変えようと期待しすぎないことも、自分の心を守るためには不可欠です。

残念ながら、他人の性格や思考の癖を根本から変えることは非常に困難です。

「いつか分かってくれるはずだ」という過度な期待は、裏切られたときの失望を大きくするだけです。

相手は「そういう人なのだ」とある程度割り切り、自分ができる範囲での対策を講じるというスタンスでいることが、長期的な関係を維持する上での賢明な付き合い方と言えるでしょう。

冷静な対話を促すための対処法

話し合いができない人を相手に、少しでも冷静な対話を実現するためには、いくつかの具体的な対処法を試みる価値があります。

重要なのは、対立的な構図を作らず、相手を安心させる環境を整えることです。

第一に、話し合いのタイミングと場所を慎重に選ぶことが挙げられます。

相手が疲れているときや、機嫌が悪いときに重要な話を切り出すのは避けるべきです。

また、周囲に人がいる場所や、逃げ場のない密室なども、相手にプレッシャーを与えるため適していません。

可能であれば、リラックスできるカフェなど、第三者の目がある少し開けた場所を選ぶと、相手も感情を爆発させにくくなります。

事前に「〇〇の件で、少しだけ話す時間をもらえないかな?」とアポイントを取っておくのも、相手に心の準備をさせる上で効果的です。

第二に、会話の主語を「あなた(You)」ではなく、「私(I)」にする「Iメッセージ」を徹底することです。

たとえば、「あなたはいつも約束を守らない」と相手を非難する(Youメッセージ)のではなく、「約束を守ってもらえないと、私は悲しい気持ちになる」(Iメッセージ)と伝えます。

これにより、相手は責められていると感じにくくなり、自分の行動が相手に与える影響について考えるきっかけが生まれます。

非難ではなく、あくまで自分の気持ちを伝えるという形を取ることで、相手の反発を和らげることができます。

第三に、相手の意見を一度受け止める姿勢を見せることです。

たとえ相手の主張が理不尽であったとしても、「なるほど、あなたはそう考えているんだね」と、まずは傾聴し、共感の姿勢を示します。

これは相手の意見に同意するという意味ではありません。

相手の「自分の話を聞いてほしい」「理解してほしい」という承認欲求を満たすことで、その後のこちらの意見にも耳を傾けてもらいやすくなるのです。

これを「アクティブリスニング(積極的傾聴)」と呼びます。

そして第四に、対話が難しいと感じた場合は、信頼できる第三者を交えることも検討しましょう。

職場であれば上司、夫婦であればカウンセラーや親族など、中立的な立場で話を聞いてくれる人が間に入ることで、感情的なエスカレーションを防ぎ、客観的な視点から解決策を探ることができます。

これらの対処法は万能ではありませんが、粘り強く試すことで、対話の扉が少しずつ開かれる可能性があります。

聞く耳を持たない親との向き合い方

自分の親が話し合いができない人である場合、その悩みは特に根深いものとなりがちです。

親子という断ち切れない関係性であるがゆえに、問題から逃げることができず、長年にわたって精神的な負担を抱え続けることになります。

聞く耳を持たない親は、多くの場合、「子どもは未熟で、親である自分が常に正しい」という強い思い込みを持っています。

そのため、子どもが成人して自分の意見を述べても、それを「反抗」や「口答え」と捉え、頭ごなしに否定してきます。

このような親と向き合うには、まず精神的な自立が不可欠です。

「親に認めてもらいたい」「理解してほしい」という期待を捨てることが、第一歩となります。

彼らの価値観を変えることは不可能に近いと認識し、自分の人生は自分で決めるという強い意志を持つ必要があります。

親の意見はあくまで「一つの参考意見」として捉え、最終的な決定権は自分にあることを忘れてはいけません。

具体的なコミュニケーションにおいては、物理的な距離と時間を置くことが有効です。

実家で同居している場合は、一人暮らしを始めるなどして、物理的に離れることで、親からの過干渉を防ぎ、冷静に関係を見つめ直すことができます。

また、電話や対面の頻度を減らし、必要な連絡はメールやLINEなど、文字ベースのコミュニケーションに切り替えるのも一つの方法です。

文字であれば、感情的なやり取りになりにくく、冷静に要件を伝えることができます。

どうしても話し合いが必要な場合は、自分の要求や意見を伝えるだけでなく、親の不安や懸念にも耳を傾ける姿勢を見せることが大切です。

親が頑なになる背景には、「子どもが心配だ」という愛情(それが歪んだ形であったとしても)や、自分たちの知らない世界に行ってしまうことへの寂しさや不安が隠れていることがあります。

「心配してくれているのは分かるよ。でも、私はこうしたいんだ」と、親の気持ちを一度受け止めた上で、自分の決意を伝えることで、一方的な対立を避けられる可能性があります。

しかし、親からの精神的な支配や暴言が度を超え、自分の人生に深刻な悪影響を及ぼしている場合は、専門のカウンセラーに相談したり、一時的に関係を断つ「ディスタンシング」を選択したりすることも、自分自身を守るためには必要です。

関係を続けるのが難しい場合の末路

話し合いができない人との関係を改善しようと、あらゆる努力を重ねても、状況が全く変わらない場合もあります。

そのようなとき、その関係を無理に続けた先には、どのような末路が待っているのでしょうか。

一つは、共倒れの状態です。

特に夫婦や恋人関係において、一方がもう一方の感情的な言動を受け止め続けることで、精神的に疲弊しきってしまいます。

最初は相手を支えようと努力していた側も、次第にうつ状態になったり、心身に不調をきたしたりします。

笑顔が消え、家庭内が常に緊張した空気に包まれ、お互いがお互いを傷つけ合うだけの関係になってしまいます。

これは、どちらにとっても不幸な結末と言えるでしょう。

職場においては、優秀な人材の流出という形で現れます。

話し合いができない上司や同僚とのコミュニケーションに疲れ果てた人は、自分の能力を正当に評価してくれる、より健全な職場環境を求めて去っていきます。

残されたメンバーも、モチベーションが低下し、組織全体の生産性が落ち込んでいきます。

結果として、そのチームや部署、ひいては会社全体が衰退していくという末路をたどる可能性も否定できません。

そして、最終的な末路として最も多いのが、関係の断絶です。

友人関係であれば疎遠になり、恋人であれば別れを選び、夫婦であれば離婚に至ります。

最初は関係を修復しようと努力していた側も、「これ以上、自分の人生を無駄にはできない」と見切りをつけるのです。

話し合いができない側は、相手がなぜ去っていったのかを最後まで理解できず、「裏切られた」「一方的に捨てられた」と被害者意識を持つことさえあります。

彼らは、自分の行動が関係を破綻させたという事実と向き合うことができないため、同じ過ちを別の人間関係で繰り返す可能性が高いのです。

関係を続けることが難しいと感じたとき、そこから離れるという決断は、決して逃げではありません。

それは、自分自身の心と人生を守るための、勇気ある選択です。

相手に改善の兆しが見られず、自分が犠牲になるばかりの関係であれば、その関係の末路を見据え、自分の幸せを最優先に考える必要があります。

話し合いができない人の見分け方

これから深い関係を築こうとする相手が、実は話し合いができない人ではないか、と事前に見分けることができれば、将来の不要なトラブルを避けることができます。

いくつかの特徴的な言動に注目することで、その兆候を察知することが可能です。

まず、会話の中で「でも」「だって」「どうせ」といった否定的な接続詞や逆接の言葉を多用する人は注意が必要です。

こちらが何か提案や意見を言っても、まず否定から入るのが癖になっています。

これは、相手の意見を受け入れる柔軟性がなく、自分の考えに固執する傾向が強いことの表れです。

建設的な議論よりも、相手を論破することに意識が向いている可能性があります。

次に、自分の非を絶対に認めず、すぐに他責にする人も見分けるポイントです。

仕事でミスが起きたときに「〇〇さんが言った通りにやっただけだ」と言ったり、デートに遅刻した理由を「電車が遅れたから仕方ない」と外的要因のせいにしたりします。

彼らの辞書に「ごめんなさい」という言葉はあっても、心からの謝罪はほとんどありません。

常に自分は正しく、悪いのは他人や環境であるというスタンスを崩さない人は、問題解決型の話し合いができない典型です。

また、会話の主語が常に「自分」である人も、その傾向があります。

相手の話を聞いているようで、実際には自分の話をする機会をうかがっているだけです。

「大変だったね。そういえば俺もこの前…」というように、すぐに自分の話題にすり替えてしまいます。

これは、他者への関心が薄く、共感性が低いことの証拠です。

自分の欲求を満たすことが最優先であるため、相手の立場や気持ちを考慮した話し合いは期待できません。

さらに、物事を白黒つけたがる二元論的な思考の持ち主も、話し合いが難しい相手です。

「好きか嫌いか」「敵か味方か」「正しいか間違っているか」など、極端な判断をしがちで、グレーゾーンの存在を認めません。

このような思考パターンは、多様な価値観を認め、妥協点を探るという話し合いのプロセスそのものを否定することにつながります。

これらの特徴が複数見られる場合は、その人との関係性を深める前に、一度立ち止まって慎重に相手を観察することをお勧めします。

より良い関係を築くためにできること

話し合いができない人との関係に悩み、それでもなお、その関係を改善したいと願うのであれば、あなた自身ができることもあります。

相手を変えることは難しくても、自分の関わり方を変えることで、関係性に変化が生まれる可能性があるからです。

これは、相手との未来を諦める前の最後のステップとも言えるでしょう。

まず、あなた自身がコミュニケーションのスキルを学ぶことが、より良い関係を築くための土台となります。

前述した「Iメッセージ」や「アクティブリスニング」などの手法を意識的に使うことで、相手の心を少しずつ開かせることができるかもしれません。

また、アサーション(Assertion)と呼ばれる、相手を尊重しながらも自分の意見を誠実に、率直に、対等に表現するコミュニケーションスキルを身につけることも非常に有効です。

これにより、相手を不必要に刺激することなく、自分の考えを伝えることができるようになります。

次に、二人の間に共通の目標や楽しい経験を作ることも、関係改善に役立ちます。

話し合いというと、どうしても問題点や不満を指摘し合う場になりがちですが、そればかりでは関係はギスギスしてしまいます。

一緒に旅行の計画を立てる、共通の趣味を始める、美味しいものを食べに行くなど、ポジティブな時間を共有することで、対立関係ではなく「協力関係」にあることを再認識できます。

楽しい経験の積み重ねが、いざというときの話し合いにおける心理的な安全性を高めてくれるのです。

そして、最も大切なのは、あなた自身が自分の時間と心の健康を大切にすることです。

相手の問題に過剰に囚われず、自分の趣味や友人との時間を充実させましょう。

あなたが精神的に安定し、幸せでいることが、結果として相手にも良い影響を与えます。

依存的な関係ではなく、お互いが自立した個人として尊重し合える関係を目指すことが、長期的に見て最も健全です。

もし、これらの努力をしてもなお、相手からの歩み寄りが全く見られないのであれば、そのときは関係を見直す時期なのかもしれません。

しかし、あなたが「できる限りのことはやった」と思えることは、たとえどんな結末を迎えたとしても、次の一歩を踏み出すための力になるはずです。

より良い関係を築くための努力は、決して無駄にはなりません。

- 話し合いができない人は感情的になりやすい

- 自分の非を認めず他責にする傾向がある

- 原因は自己肯定感の低さやプライドの高さにある

- 職場では業務効率やチームの士気を低下させる

- 恋愛や夫婦関係では深刻なすれ違いを生む

- 上手な付き合い方として相手の土俵で戦わないことが重要

- 冷静な対話を促すにはタイミングと場所選びが効果的

- Iメッセージを使い自分の気持ちとして伝える

- 聞く耳を持たない親とは精神的・物理的距離を置く

- 改善が見られない関係の末路は共倒れや断絶

- 関係継続が困難な場合は離れる決断も必要

- 否定的な言葉を多用する人は要注意人物

- アサーションスキルを学び対等な表現を心がける

- 楽しい時間を共有し協力関係を意識させる

- 最終的には自分の心の健康を最優先に考える