あなたの周りには、普段は物静かで自己主張が少ないのに、仕事で着実に成果を出す人はいませんか。

その一方で、声が大きく目立つ存在が必ずしも優秀とは限らないと感じる場面もあるかもしれません。

多くの人が、優秀な人は目立たないという現象に、一度は気づいたことがあるのではないでしょうか。

この記事では、なぜ本当に優秀な人は目立たないのか、その理由と隠れた特徴について詳しく解説していきます。

彼らは決して能力を隠しているわけではなく、その謙虚な姿勢や冷静な判断力、そして何よりも成果を重視する仕事への向き合い方が、結果として目立たないという印象を与えているのです。

本記事を通じて、そうした人々の行動の裏にある心理や、彼らがどのようにして周囲からの信頼を勝ち得ているのかを理解できるでしょう。

また、彼らの持つ縁の下の力持ちとしての役割や、物事の本質を見抜くために周りをよく見る力、さらには行動の源泉となる高い自己肯定感についても掘り下げていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたも目立たない優秀さの価値を再発見し、自身の仕事やキャリアにおける新たな視点を得られるはずです。

- 優秀な人が目立たない根本的な理由

- 目立たない優秀な人に共通する具体的な特徴

- 彼らが持つ謙虚さと冷静さの重要性

- 成果を出すための仕事への向き合い方

- 縁の下の力持ちが組織で果たす役割

- 周囲の信頼を静かに勝ち取る方法

- 目立たない優秀さから学べるキャリア形成のヒント

目次

優秀な人は目立たないと言われる理由とその特徴

- 感情に流されず常に冷静である

- 自分の能力を誇示しない謙虚な姿勢

- 高い自己肯定感が行動の基盤にある

- 縁の下の力持ちとしてチームに貢献する

- 周りを見る観察眼で物事の本質を掴む

- 派手さより着実な成果を重視する仕事術

感情に流されず常に冷静である

優秀な人は目立たないと言われる理由の一つに、彼らが常に感情に流されず冷静であることが挙げられます。

ビジネスの現場では、予期せぬトラブルや困難な課題が次々と発生するものです。

そのような状況で多くの人が動揺したり、感情的な反応を示したりする中、本当に優秀な人物は落ち着いて状況を分析し、最も合理的な解決策を導き出そうとします。

この冷静さは、彼らが持つ自信の表れとも言えるでしょう。

彼らは自身のスキルや経験に裏打ちされた判断力を持っているため、不測の事態に直面してもパニックに陥ることが少ないのです。

むしろ、困難な状況であるほど、その分析力や問題解決能力が最大限に発揮されることさえあります。

しかし、このような冷静な態度は、周囲から見ると「情熱がない」「やる気がない」と誤解されることもあるかもしれません。

会議の場で熱く議論を戦わせたり、大きな声で意見を主張したりすることが「積極性」として評価されやすい環境では、静かに状況を見極め、的確なタイミングで核心を突く発言をする彼らのスタイルは目立ちにくいのです。

彼らは感情的な対立や不毛な議論を避け、エネルギーを本質的な課題解決に集中させます。

そのため、議論が白熱している場面では一歩引いて全体を俯瞰し、論点がずれていたり、感情論に陥っていたりする場合には、冷静に軌道修正を促すような発言をします。

このような行動は、派手さには欠けますが、プロジェクトやチーム全体を正しい方向に導く上で非常に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

彼らの冷静さは、単なる性格的なものだけでなく、物事を客観的に捉え、私情を挟まずに最善の判断を下すという、プロフェッショナルな姿勢の現れなのです。

この姿勢が、長期的な信頼と確実な成果につながっていくわけです。

感情の波に乗りこなすのではなく、常に平穏な水面のように思考をクリアに保つこと、これこそが目立たない優秀な人々の強みの一つとなっています。

彼らは、一時的な感情の高ぶりよりも、持続可能なパフォーマンスと最終的な成果を何よりも重視する傾向にあります。

したがって、トラブルが発生した際にも、犯人捜しや責任のなすりつけ合いといった非生産的な活動には加わらず、淡々と原因を究明し、再発防止策を講じることに集中します。

このような振る舞いは、組織全体の安定性と成長に大きく貢献するものの、その貢献度が正当に評価されるまでには時間がかかることも少なくありません。

しかし、本当に能力のあるリーダーや同僚は、その冷静さの裏にある本質的な価値を必ず見抜いているものです。

自分の能力を誇示しない謙虚な姿勢

優秀な人が目立たないことの背景には、彼らが持つ「謙虚さ」が大きく関係しています。

彼らは自分の能力や実績を過度にアピールしたり、自慢したりすることを好みません。

むしろ、自分の成果はチームメンバーの協力や周囲のサポートがあったからこそ成し遂げられたものだと考え、感謝の気持ちを忘れないのです。

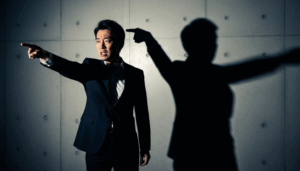

この謙虚な姿勢は、彼らが「能ある鷹は爪を隠す」という言葉を体現しているかのようです。

自分の能力をひけらかすことは、短期的には注目を集めるかもしれませんが、長期的には周囲の反感を買ったり、人間関係に摩擦を生じさせたりするリスクがあることを、彼らは本能的に理解しています。

そのため、自分の手柄を主張するよりも、チーム全体の成功を喜び、他のメンバーの貢献を称えることを優先するでしょう。

例えば、プロジェクトが成功裏に終わったとき、彼らは「私が頑張ったからです」とは決して言いません。

代わりに、「皆さんの協力のおかげで、素晴らしい結果を出すことができました」と語るのです。

このような態度は、周囲からの信頼と尊敬を集め、自然と「またこの人と一緒に仕事がしたい」と思わせる力を持っています。

しかし、このような謙虚さは、裏を返せば自己アピールが苦手であるとも捉えられます。

特に、成果を積極的にアピールすることが評価に直結するような組織文化の中では、彼らの貢献度は見過ごされがちになるかもしれません。

声が大きい人やアピール上手な人が評価され、縁の下の力持ちである彼らの努力が正当に認められないという事態も起こり得ます。

それでも彼らが謙虚な姿勢を崩さないのは、他者からの評価よりも、自分自身の内なる基準や仕事に対する誠実さを重視しているからです。

彼らにとって大切なのは、自分が納得できる質の高い仕事を成し遂げることであり、その結果として評価がついてくるのはあくまで副次的なものだと考えている節があります。

この謙虚さは、彼らが常に学び続ける姿勢を持っていることの表れでもあります。

自分はまだ完璧ではない、もっと成長できるはずだという思いがあるからこそ、他者の意見に真摯に耳を傾け、新しい知識やスキルをどん欲に吸収しようとするのです。

自分の能力を誇示する人は、その時点で成長が止まってしまう危険性がありますが、謙虚な人は常に上を目指し続けることができるため、結果として長期的に大きく成長していく可能性を秘めています。

この目立たないけれど着実な成長こそが、彼らを真に優秀な存在たらしめているのかもしれません。

彼らの謙虚さは、他者への敬意と、自己の成長への渇望という、二つの重要な要素から成り立っているのです。

高い自己肯定感が行動の基盤にある

一見すると、目立たない人は自信がなさそうに見えるかもしれません。

しかし、本当に優秀な人々の場合、その物静かな態度の裏には、実は非常に高く安定した自己肯定感が存在します。

彼らは、他者からの承認や賞賛に依存して自分の価値を確認する必要がないのです。

自分の能力や価値を自分自身が深く理解し、受け入れているため、わざわざ周囲にアピールして認めてもらおうという動機が働きません。

この高い自己肯定感は、彼らの行動のあらゆる側面に影響を与えています。

例えば、困難な課題に直面したとき、彼らは過度に不安になったり、失敗を恐れて行動をためらったりすることが少ないです。

「自分ならきっと解決できる」「たとえ失敗しても、そこから学んで次に活かせばいい」という確固たる自信が、彼らを前進させる原動力となります。

また、他者からの批判や否定的な意見に対しても、冷静に受け止めることができます。

自己肯定感が低い人は、批判を人格攻撃と捉えてしまいがちですが、彼らは批判を「自分を成長させるための貴重なフィードバック」として客観的に分析し、取り入れるべき点は素直に取り入れ、的外れな点であれば気に病むことはありません。

このように、彼らの精神的な安定は、この揺るぎない自己肯定感に支えられているのです。

では、なぜ彼らの自己肯定感は高いのでしょうか。

それは、これまでの経験の中で、自らの力で課題を乗り越え、着実に成果を積み重ねてきたという実績に裏打ちされているからです。

派手な成功体験ではなくとも、地道な努力を続け、一つひとつの仕事に真摯に向き合ってきた経験が、彼らの自信を形作っています。

彼らは、自分の強みだけでなく弱みも客観的に把握しています。

そして、できないことはできないと素直に認め、必要であれば他者の助けを借りることをためらいません。

これもまた、自分を偽らず、ありのままの自分を受け入れている高い自己肯定感の表れと言えるでしょう。

自己顕示欲が強い人は、実は内面の自信のなさの裏返しであることが少なくありません。

常に他者からの評価を気にし、自分を大きく見せようと必死になるのは、そうしなければ自分の価値を実感できないからです。

一方で、本当に優秀で目立たない人々は、内面に静かな自信を湛えています。

その自信が、彼らに謙虚な姿勢と冷静な判断力、そして他者への敬意をもたらしているのです。

彼らは、目立つことではなく、本質的な価値を生み出すことに集中できる、真の強さを持っていると言えます。

縁の下の力持ちとしてチームに貢献する

優秀な人は目立たないと言われる大きな理由の一つは、彼らが「縁の下の力持ち」としての役割を自然に、そして効果的に果たすからです。

彼らは、自分が主役としてスポットライトを浴びることよりも、チームや組織全体が成功することに最大の価値を見出します。

そのため、派手で目立つ仕事よりも、地味ではあるものの、プロジェクトの成功に不可欠な基盤を支えるような仕事を進んで引き受ける傾向があります。

例えば、プロジェクトのスケジュール管理、資料のファクトチェック、議事録の作成と共有、メンバー間のこまめな情報連携など、一見すると誰にでもできそうな作業があります。

しかし、これらの業務は、実はプロジェクトを円滑に進めるための生命線であり、高い精度と責任感が求められるものです。

目立たない優秀な人々は、こうした仕事の重要性を深く理解しており、誰もやりたがらないような地道な作業であっても、黙々と完璧にこなします。

彼らの働きによって、チームの他のメンバーは各自の専門分野に集中することができ、結果としてチーム全体の生産性が向上するのです。

また、彼らはチーム内で問題が発生した際にも、その能力を発揮します。

メンバー同士の意見が対立した際には、双方の意見を冷静に聞き、間に入って調整役を果たします。

誰かが困っていれば、そっと手を差し伸べ、必要なサポートを提供します。

彼らは、自分が前に出るのではなく、他者を引き立て、サポートすることでチームのパフォーマンスを最大化しようとします。

このような貢献は、数値として表れにくく、短期的な評価にはつながりにくいかもしれません。

しかし、長期的に見れば、彼らの存在がチームの結束力を高め、安定した成果を生み出す上で欠かせないものであることは明らかです。

彼らは、組織における潤滑油のような存在と言えるでしょう。

潤滑油そのものが目立つことはありませんが、それなしでは機械がスムーズに動かず、やがては大きな故障につながってしまいます。

彼らが縁の下の力持ちに徹するのは、自己犠牲の精神からだけではありません。

組織やチームというものをシステムとして捉え、自分がどのポジションで動けばシステム全体の効率が最も高まるかを客観的に判断しているからです。

全体最適の視点を持っているからこそ、個人の手柄に固執せず、チームの成功のために最も効果的な役割を選択できるのです。

このような貢献の仕方は、周囲から「あの人がいるとなぜか仕事がうまく進む」「彼(彼女)が抜けると、とたんにチームが回らなくなる」といった形で、後からその重要性が認識されることが多いようです。

目立つことはなくても、その存在価値は確かなものとして、共に働く人々の記憶に深く刻まれていくに違いありません。

周りを見る観察眼で物事の本質を掴む

優秀な人は目立たないという事実の裏には、彼らが持つ卓越した「観察眼」があります。

彼らは会議の場や日常の業務において、積極的に発言して目立つのではなく、むしろ静かに周囲の状況や人々の言動を注意深く観察していることが多いです。

この観察を通じて、彼らは表面的な事象に惑わされることなく、物事の本質や問題の根源を見抜く力を養っています。

多くの人が目の前のタスクや自分の意見に集中している中で、彼らは一歩引いた視点から全体を俯瞰しています。

例えば、会議中に誰がどのような表情をしているか、誰と誰がアイコンタクトを取っているか、発言の裏にある本当の意図は何か、といった非言語的な情報までをも敏感に察知します。

これにより、チーム内の人間関係の力学や、公式な発言とは異なる各メンバーの本音を理解することができるのです。

この深い洞察力は、彼らが的確な判断を下す上での重要な基盤となります。

表面的な情報だけで判断を下すと、後になって予期せぬ問題に直面することがありますが、彼らは水面下で起きていることまでを考慮に入れるため、よりリスクの少ない、本質的な解決策を導き出すことが可能です。

また、彼らの観察眼は、人に対する理解の深さにもつながります。

同僚や部下が何に悩み、どのようなサポートを必要としているのかを、言葉に出さなくても察することができます。

そして、適切なタイミングで的確なアドバイスを送ったり、必要な手助けをしたりすることで、深い信頼関係を築いていくのです。

このような行動は、大勢の前で誰かを褒め称えるような派手なものではありません。

しかし、受けた側にとっては心に響くサポートとなり、「この人は本当に自分のことを見てくれている」という安心感と信頼感を生み出します。

彼らが静かであるのは、単に無口なのではなく、情報をインプットし、頭の中で整理・分析している時間なのです。

自分の意見をすぐに口にするのではなく、十分な情報を集め、多角的に検討してから発言するため、その一言は非常に重く、的を射たものになります。

だからこそ、彼らがたまに口を開くと、周囲の誰もが真剣に耳を傾けるのです。

この「周りを見る力」は、現代の複雑なビジネス環境において、ますます重要性を増しています。

目先の利益や派手なパフォーマンスに目を奪われることなく、冷静に全体を観察し、長期的な視点で物事の本質を掴む能力。これこそが、目立たない優秀な人々を、組織にとってかけがえのない存在にしている核心的なスキルと言えるでしょう。

派手さより着実な成果を重視する仕事術

優秀な人が目立たないことの最も本質的な理由は、彼らの価値基準が「派手さ」ではなく「着実な成果」にあるからです。

彼らは、仕事のプロセスがいかに華やかであっても、最終的に質の高い結果を出せなければ意味がないことを深く理解しています。

そのため、人々の注目を集めるようなパフォーマンスやプレゼンテーションよりも、地道で着実な作業を積み重ね、最終的なアウトプットの質を最大化することに全力を注ぎます。

この仕事術は、以下の表で比較するとより明確に理解できるかもしれません。

| 派手さを重視するアプローチ | 着実な成果を重視するアプローチ | |

|---|---|---|

| 目標設定 | 大きく聞こえるが、具体性に欠ける目標 | 現実的かつ挑戦的な、測定可能な目標 |

| 計画 | 大枠のみで、細部が詰められていない | リスクを洗い出し、綿密な計画を立てる |

| 実行プロセス | 目立つ部分に力を入れ、地味な作業を軽視する | 全ての工程を重要と捉え、丁寧に進める |

| 問題発生時 | 他責にしたり、問題を矮小化しようとする | 速やかに原因を分析し、冷静に対処する |

| 報告・評価 | 成果を過大にアピールし、失敗は隠す | 事実に基づき、成功も失敗も客観的に報告する |

このように、成果を重視する人々は、仕事のあらゆる段階において、誠実さと確実性を追求します。

彼らにとって、仕事とは自己顕示の場ではなく、価値を創造するためのプロセスです。

そのため、ショートカットや見栄えだけの取り繕いを嫌い、たとえ時間がかかっても、基礎を固め、本質的な課題に取り組むことを選びます。

例えば、新しいプロジェクトを始める際、彼らはまず徹底的なリサーチと分析から入ります。

すぐに派手なアイデアを披露するのではなく、市場のニーズ、競合の動向、技術的な実現可能性などを地道に調べ上げ、成功の確率を最大化するための土台を築きます。

この準備段階は外部からは見えにくく、非常に地味な作業ですが、プロジェクトの成否を分ける極めて重要なプロセスです。

彼らは、一発逆転のホームランを狙うのではなく、ヒットを確実に打ち続けることで、最終的にチームを勝利に導くタイプの選手なのです。

このスタイルは、短期間で爆発的な注目を浴びることは少ないかもしれません。

しかし、その安定感と信頼性は、長期的に見れば組織にとって何物にも代えがたい財産となります。

「あの人に任せておけば、時間はかかるかもしれないが、必ず質の高い仕事をしてくれる」という評価は、一度確立されると揺らぐことがありません。

このような仕事術は、一夜にして身につくものではなく、日々の業務に対する真摯な姿勢と、成果への強いこだわりから生まれます。

目立つことを選ばず、ただひたすらに質の高い成果を追求し続けること。

それこそが、優秀な人が静かに輝きを放ち、周囲からの揺るぎない信頼を勝ち得る源泉となっているのです。

本当に優秀な人は目立たない存在から学ぶべきこと

- 彼らが持つ本質的な強さという理由

- 静かな信頼を勝ち取るコミュニケーション

- 周囲からの本当の評価とは何か

- まとめ:優秀な人は目立たないことの真価を理解する

彼らが持つ本質的な強さという理由

これまで見てきたように、優秀な人は目立たないという現象には、彼らが持つ「本質的な強さ」が根本的な理由として存在します。

この強さは、筋肉質な肉体や大きな声といった物理的な力ではなく、内面から湧き出る精神的な強靭さや、物事への深い洞察力に根差しています。

彼らは、外部からの評価や賞賛に一喜一憂することなく、自らの内なる価値基準に基づいて行動することができるのです。

この本質的な強さの構成要素を分解すると、いくつかの重要な要素が見えてきます。

- 自己肯定感:前述の通り、他者承認に依存しない、揺るぎない自信。これが精神的な安定の基盤となります。

- 知的好奇心:現状に満足せず、常に学び続け、成長しようとする姿勢。これにより、陳腐化しないスキルと知識を維持できます。

- 忍耐力:短期的な成果が出なくても、目標達成まで地道な努力を続けられる力。これが大きな成功の土台を築きます。

- 客観性:自分自身や周囲の状況を、感情を排して冷静に分析する能力。これにより、常に的確な判断が可能になります。

- 誠実さ:仕事や他者に対して、真摯で正直な態度を貫くこと。これが長期的な信頼関係の源泉です。

これらの要素が組み合わさることで、彼らは目先の誘惑や困難に惑わされることなく、長期的な視点で目標に向かって着実に歩み続けることができます。

派手なアピールや自己宣伝は、むしろこの本質的な強さを持つ人々にとっては不要なノイズでしかありません。

なぜなら、彼らの価値は言葉ではなく、継続的に生み出される成果によって証明されるからです。

この強さは、逆境においてこそ、その真価を発揮します。

プロジェクトが難航し、多くの人が諦めかけたり、責任のなすりつけ合いを始めたりするような状況でも、彼らは決して希望を捨てません。

冷静に問題の核心を見極め、粘り強く解決策を探し続けます。

その姿は、嵐の中で静かに、しかし力強く根を張り続ける大樹のようです。

この目立たないけれど揺るぎない強さこそ、私たちが彼らから学ぶべき最も重要なことかもしれません。

現代社会は、SNSの普及などにより、いかに自分を目立たせるか、いかに「いいね」を集めるかという価値観に傾きがちです。

しかし、そのような表面的な評価は、砂上の楼閣のようにもろいものです。

本当に大切なのは、自分の内面に確固たる強さを育み、他者の評価に振り回されることなく、自らの信じる道を着実に歩むことではないでしょうか。

優秀な人は目立たないという事実の裏にある、この静かで力強い生き方は、変化の激しい時代を生き抜くための、普遍的なヒントを与えてくれていると言えるでしょう。

静かな信頼を勝ち取るコミュニケーション

優秀な人が目立たない理由の一つに、彼らの独特なコミュニケーションスタイルがあります。

彼らは多弁に自分を語ったり、会議で場を支配したりすることはありません。

その代わりに、静かでありながらも、着実に周囲からの深い信頼を勝ち取るためのコミュニケーションを実践しています。

その特徴は、一言で言えば「傾聴」と「的確な発信」に集約されます。

傾聴の力:相手を理解し、尊重する姿勢

彼らはまず、人の話を真剣に聞きます。

相手が話している途中で自分の意見を被せたり、話を遮ったりすることはほとんどありません。

相手が何を伝えたいのか、その言葉の裏にある感情や意図は何なのかを、注意深く汲み取ろうとします。

この「聞く力」は、相手に安心感と尊重されているという感覚を与えます。

自分の話を真剣に聞いてもらえると感じた相手は、心を開き、より本質的な情報を共有してくれるようになるでしょう。

これにより、彼らは他の人が得られないような、深く、価値のある情報を自然と集めることができるのです。

また、傾聴は単なる情報収集にとどまりません。

相手の意見を尊重し、たとえ自分と異なる考えであっても、頭ごなしに否定することはありません。

「なるほど、そういう視点もありますね」と一度受け止めた上で、自分の考えを冷静に伝えます。

この姿勢が、建設的な議論を可能にし、チーム内の心理的安全性を高めることにつながります。

的確な発信:量より質を重視する

彼らは、発言の「量」で勝負しません。

むしろ、その「質」を極限まで高めることに集中します。

会議中、静かに議論の推移を見守り、様々な意見が出尽くした頃合いを見計らって、核心を突くような一言を発することがあります。

その発言は、多くの場合、議論の方向性を決定づけたり、誰も気づかなかった新たな視点を提供したりするものです。

なぜなら、その一言は、会議中の全ての情報をインプットし、頭の中で整理・分析した上で、最も重要だと判断されたエッセンスだからです。

彼らは、思いつきで発言するのではなく、事実(ファクト)に基づいた客観的な意見や、論理的に導き出された結論を述べます。

そのため、その言葉には重みと説得力が伴います。

このようなコミュニケーションスタイルは、決して派手ではありません。

しかし、回数を重ねるうちに、「あの人が言うことなら間違いない」「彼の意見は常に本質的だ」という静かな信頼が、周囲に醸成されていきます。

言葉の多さで信頼を得るのではなく、その的確さと誠実さで信頼を勝ち取る。

これこそが、目立たない優秀な人々のコミュニケーション術の神髄なのです。

彼らは、口先だけでなく、行動と成果で語ることの重要性を誰よりも理解していると言えるでしょう。

周囲からの本当の評価とは何か

優秀な人は目立たないというテーマを考えるとき、私たちは「評価」そのものの本質について問い直す必要があります。

一般的に、会社における評価とは、昇進や昇給、ボーナスの査定といった公式な制度を指すことが多いです。

そして、これらの評価は、自己アピールの上手さや、上司との関係性といった、実力以外の要素に左右されることが少なくありません。

そのため、静かに成果を出すタイプの優秀な人々は、こうした公式な評価システムの中では、必ずしも正当に評価されないことがあるのが現実です。

しかし、彼らが本当に得ているのは、そのような形式的な評価とは異なる、もっと本質的で価値のある「評価」なのです。

それは、共に働く同僚や部下、そして時には顧客や取引先から寄せられる「信頼」という名の評価です。

この信頼は、日々の仕事における一つひとつの誠実な行動の積み重ねによって、時間をかけて築き上げられます。

- 「この人に任せれば安心だ」という信頼:彼らが担当する仕事は、常に質が高く、納期も守られるため、周囲は安心して自分の業務に集中できます。

- 「困ったときには、まずこの人に相談しよう」という信頼:彼らの深い洞察力と客観的なアドバイスを求めて、多くの人が自然と集まってきます。

- 「この人の言うことなら信じられる」という信頼:彼らが嘘やごまかしを言わない誠実な人物であることを、周囲の誰もが知っています。

- 「この人と一緒に働きたい」という信頼:彼らの謙虚で他者を尊重する姿勢が、チームの士気を高め、ポジティブな職場環境を作り出します。

これらの信頼は、給与明細の数字や役職名には決して現れません。

しかし、これこそが、個人のキャリアを長期的に支え、仕事における真のやりがいをもたらす「本当の評価」ではないでしょうか。

公式な評価は、会社の制度や上司が変われば、簡単に変化してしまう可能性があります。

しかし、一度築き上げた周囲からの信頼は、そう簡単には揺らぎません。

たとえ会社を辞めたとしても、その信頼関係は個人の財産として残り、次のキャリアでも必ず活きてくるはずです。

優秀で目立たない人々は、このことを本能的に理解しているのかもしれません。

彼らは、短期的な昇進や名誉を追い求めるのではなく、人として、プロフェッショナルとして信頼される存在になることを目指しています。

その結果として、彼らの周りには自然と人が集まり、重要な情報やチャンスが舞い込んでくるのです。

したがって、もしあなたが目立たないけれど着実に仕事をするタイプで、正当に評価されていないと感じているのであれば、視点を変えてみてください。

あなたが日々得ている同僚からの「ありがとう」という言葉や、後輩からの尊敬の眼差しこそが、あなたの本当の価値を示しているのかもしれません。

目に見える評価だけに囚われず、この目に見えない「信頼」という名の評価を大切に育んでいくこと。それが、真に充実した職業人生を送るための鍵となるのです。

まとめ:優秀な人は目立たないことの真価を理解する

この記事を通じて、優秀な人は目立たないと言われる現象の裏側にある、様々な理由と特徴について探求してきました。

彼らが目立たないのは、能力がないからでも、意欲が低いからでもありません。

むしろ、その逆で、彼らは自らの高い能力と強い精神性を基盤に、本質的な価値の創造に集中しているからこそ、結果として目立たないというスタイルを選んでいるのです。

彼らは感情に流されることなく常に冷静で、自分の能力を誇示しない謙虚な姿勢を貫きます。

その行動の源泉には、他者承認を必要としない高い自己肯定感があり、チームの成功のために縁の下の力持ちに徹することを厭いません。

また、鋭い観察眼で物事の本質を見抜き、派手さよりも着実な成果を何よりも重視する仕事術を実践しています。

私たちが彼らから学ぶべきことは、単なるスキルやテクニックだけではありません。

それは、仕事や人生に対する、より深く、誠実な向き合い方そのものです。

短期的な評価や他人の視線に振り回されることなく、自らの内なる基準に従って、質の高い仕事を追求し続けること。

そして、言葉の多さではなく、行動と成果、そして誠実さによって、周囲からの静かで揺るぎない信頼を勝ち取っていくこと。

これらこそが、優秀な人は目立たないという事実が教えてくれる、普遍的な真理なのではないでしょうか。

この記事の要点を、最後にまとめておきましょう。

- 優秀な人は目立たないのは冷静沈着だから

- 感情的な振る舞いをせず合理的に判断する

- 自分の能力や成果を自ら誇示しない

- 謙虚な姿勢が周囲からの信頼を集める

- 行動の基盤には高い自己肯定感が存在する

- 他者の評価に依存せず自分の価値を信じている

- チームの成功を第一に考え縁の下の力持ちに徹する

- 地味だが重要な仕事を黙々とこなす

- 鋭い観察眼で常に全体を俯瞰している

- 物事の本質や人の本音を見抜く力がある

- 仕事において派手さよりも着実な成果を重視する

- 一発逆転ではなく確実なヒットを積み重ねる

- 彼らの強さは内面的な精神力にある

- 傾聴と的確な発信で静かな信頼を勝ち取る

- 本当の評価とは役職や給与ではなく人からの信頼である